4 курс / Общая токсикология (доп.) / Врожденные пороки сердца

.pdf

894 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

|

|

|

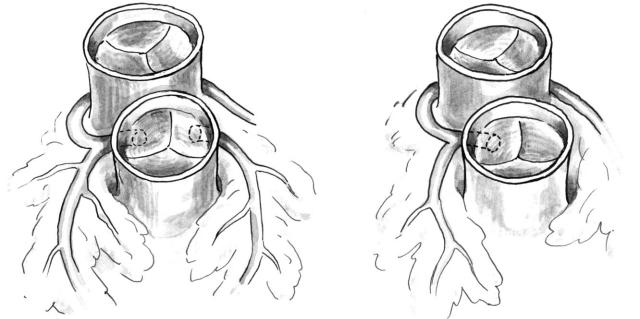

ния свободной мобилизации (рис. 29, а). При |

Mee. Принцип операции при интрамуральном хо |

|

двойных петлевых коронарных артериях заднюю |

де коронарной артерии заключается в разделении |

|

огибающую артерию максимально выделяют, а |

двух устьев. Если обе коронарные артерии отходят |

|

переднюю, в данном случае правую коронарную |

от одного синуса, можно ограничиться иссечени |

|

артерию, которая пересекает правый желудочек, |

ем единого более длинного блока для обоих устьев |

|

выделяют на протяжении 20 мм и отделяют от пра |

при условии, что каждая артерия не имеет интра |

|

вого желудочка и аорты (рис. 29, б). На рисунке |

мурального хода. При этом может потребоваться |

|

29, в изображена техника пересадки устьев коро |

отделение задней комиссуры неолегочного клапа |

|

нарных артерий при двойной петле, образованной |

на с последующей ресуспензией на этапе рекон |

|

сзади главным стволом левой коронарной артерии |

струкции легочной артерии перикардом. При на |

|

и спереди — правой коронарной артерией. |

личии интрамурального сегмента одной из коро |

|

|

|

нарных артерий общий блок разделяют на два |

Пересадка коронарных артерий |

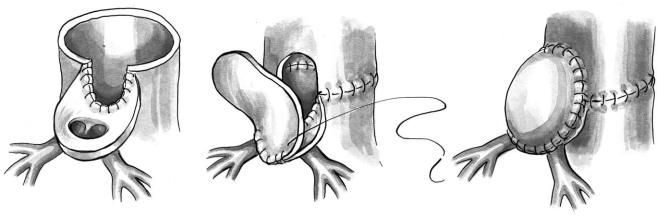

устья, если это возможно (рис. 30). Интрамураль |

|

в нестандартных условиях |

|

ный ход оценивают с помощью коронарного зон |

|

|

да, его протяженность может быть до 20 мм. Левое |

Пересадка коронарной артерии при интраму |

устье рассекают на протяжении 5 мм, освобождая |

|

ральном ходе сопровождается большими техничес |

его от «крыши». В результате этого расстояние |

|

кими трудностями. Диагноз этого редкого варианта |

между устьями увеличивается, что позволяет соз |

|

коронарных артерий до операции устанавливают |

дать две «пуговицы». Выделяя левую «пуговицу», |

|

главным образом с помощью ЭхоКГ и подтверж |

следует с помощью коронарного зонда действо |

|

дают после открытия аорты. Во многих случаях эта |

вать очень осторожно из за возможности длинно |

|

аномалия является внутриоперационной находкой. |

го интрамурального сегмента. Финальный разрез |

|

Устье левой аномальной коронарной артерии поч |

может пройти по самому дну левого синуса, поэто |

|

ти во всех случаях расположено высоко в правом |

му, в отличие от правой «пуговицы», левая «пуго |

|

синусе в непосредственной близости от задней ко |

вица» может оказаться сложной конфигурации и |

|

миссуры. Вследствие этого начальная часть левой |

крайне длинной. Устья располагаются очень близ |

|

коронарной артерии проходит в толще стенки аор |

ко к краю «пуговицы», что сильно затрудняет вы |

|

ты. Протяженность этого участка может быть дос |

полнение анастомоза. Для создания точного анас |

|

таточно длинной, он может пересекать левый синус |

томоза необходимо использовать 8/0 и 9/0 проле |

|

сзади. Правое устье также может располагаться не |

новые нити. |

|

обычно. Правая артерия проходит кверху и вправо, |

В некоторых случаях инфундибулярная арте |

|

изредка она исходит из левого синуса. Два устья |

рия отходит высоко от левой главной коронарной |

|

близко прилежат один к другому, иногда обе арте |

артерии. После пересадки левой коронарной арте |

|

рии имеют общее устье. Кроме того, левое устье |

рии инфундибулярная ветвь создает натяжение и |

|

часто гипоплазировано и стенозировано. |

стеноз основного ствола, поэтому ее нужно выде |

|

Описаны различные методы операций. Наибо |

лить, мобилизовать и пересечь (рис. 31). Реже ин |

|

лее безопасным из них считается метод Azou и |

фундибулярная ветвь отходит от правой коронар |

|

а |

|

б |

|

в |

|

|

|

|

|

Рис. 29. Техника транслокации коронарных артерий с петлевым ходом, предусматривающая полное выделение артерий из окружающих тканей и мобилизацию

898 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

a

б

в |

г |

|

Рис. 33. Модификация метода Mee перемещения единственной коронарной артерии, отходящей от синуса 1

а |

|

б |

Рис. 34. Магистральные сосуды располагаются «бок о бок», и единственная коронарная артерия отходит спереди от аор ты (а); пересадка «пуговицы» сопряжена с сильным натяжением правой коронарной артерии даже при ее расширенной мобилизации. Вариант техники пересадки единственной коронарной артерии при расположении магистральных сосудов «бок о бок» (б); формируют трубку из аутоперикарда диаметром 4 мм и длиной 5 мм. «Пуговицу» коронарной артерии пришивают к концу трубки. Последнюю анастомозируют с неоаортой

900 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

|

|

|

ния разреза легочного ствола вглубь коронарного |

ных сосудов «бок о бок» и при аномалии |

|

синуса при коротком стволе коронарной артерии. |

Taussig–Bing является компрессия левой «пугови |

|

Последнее позволяет избежать деформации сину |

цы», от которой отходит правая петлевая коронар |

|

са Вальсальвы и дальнейшей регургитации неоа |

ная артерия, бифуркацией легочной артерии. Для |

|

ортального клапана. Данный метод хорош при не |

предупреждения сдавления правой коронарной |

|

совпадении комиссур аортального и легочного |

артерии рассекают правую легочную артерию от |

|

клапанов, так как местом транслокации коронар |

бифуркации вправо на 20 мм и анастомозируют ре |

|

ной артерии на неоаорту является синотубулярная |

конструированный легочный ствол непосред |

|

зона и нет необходимости углубляться в синус |

ственно с правой легочной артерией для смещения |

|

Вальсальвы. При общепринятой технике, пра |

легочного ствола вправо. Левую часть легочного |

|

вильное определение места имплантации коро |

ствола закрывают заплатой или ушиванием для |

|

нарной артерии в неоаорту зависит от опыта хи |

увеличения длины левой легочной артерии. |

|

рурга. Этот фактор существенно влияет на ослож |

|

|

нения при операции артериального переключе |

В н у т р и с е р д е ч н ы й э т а п о п е р а ц и и |

|

ния. Данный метод значительно снижает зависи |

|

|

мость качества транслокации коронарной артерии |

Закрытие межпредсердного дефекта и ДМЖП |

|

от индивидуального опыта хирурга, может стать |

производится после завершения конструирования |

|

стандартной универсальной методикой и особен |

неоаорты. Вводят дополнительную дозу кардиопле |

|

но показан при интрамуральных коронарных ар |

гического раствора в просвет неоарты в условиях |

|

териях, коротком стволе коронарной артерии и |

полной скорости перфузии при температуре |

|

множественных устьях коронарной артерии в од |

22 0С или, по выбору хирурга, при полной остановке |

|

ном синусе. Однако, по мнению авторов, она не |

кровообращения и температуре 18 0С. Дефект меж |

|

пригодна при типах Б и В по классификации |

желудочковой перегородки закрывают через прос |

|

Yacoub и Radley Smith. |

|

вет аорты или через разрез правого предсердия неп |

Одной из проблем пересадки единственной ко |

рерывным или матрацным швом с прокладками. |

|

ронарной артерии при расположении магистраль |

Дефект межпредсердной перегородки ушивают. |

|

а |

|

б |

|

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

г |

д |

Рис. 36. Пересадка коронарных артерий по методу Yamagiushi и соавторов (2003)