4 курс / Общая токсикология (доп.) / Врожденные пороки сердца

.pdf

882 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

а |

|

б |

|

|

|

|

|

|

в

г

|

|

е |

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

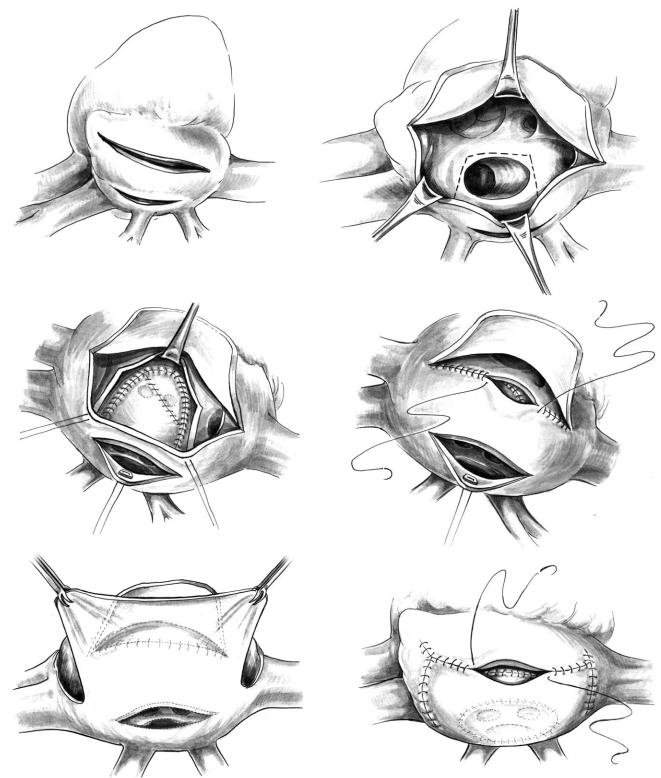

Рис. 18. Модифицированная операция Senning: а — выполнены разрезы левого и правого предсердий; б — пунктиром показаны места разреза межпредсердной перегородки. Видны остатки первичной перегородки после баллонной пред сердной септостомии; в — сформирована крыша легочного венозного канала из ткани межпредсердной перегородки и аутоперикарда; г — завершение создания канала для системного венозного возврата. «Пола» латеральной стенки право го предсердия пришита вокруг верхней и нижней полых вен. Коронарный синус оставлен в неолевом предсердии; д — конструирование легочного венозного пути. Полу перикарда in situ пришивают вокруг верхней и нижней полых вен и к стенке правого предсердия; е — свободный край правого предсердия сшивают с краем «полы» перикарда

Глава 57. ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

883 |

|

|

ной из межпредсердной перегородки. Шов про должают в обе стороны по задней стенке левого предсердия до устьев правых легочных вен у осно вания «полы» (рис. 18, в).

Разрез левого предсердия продлевают до его максимальной длины между маркировочными швами. Канал системных вен образуют, используя латеральную стенку правого предсердия между разрезами правого и левого предсердий. Латераль ный край разреза стенки правого предсердия при шивают двумя непрерывными швами вокруг усть ев верхней и нижней полых вен, далее к остатку межпредсердной перегородки, где оба шва встре чаются в ее центре (рис. 18, г). Коронарный синус остается во вновь создаваемом левом предсердии.

После создания путей притока по полым венам конструируют легочно венозный путь. Для увели чения полезной площади сечения отверстия в ле вом предсердии производят надрез правой верхней легочной вены на глубину до 1 см. В некоторых случаях удается пришить край оставшейся меди альной «полы» правого предсердия вокруг верхней и нижней полых вен к свободному краю разреза ле вого предсердия. Однако если есть сомнения отно сительно чрезмерного натяжения стенки правого предсердия и обструкции легочного венозного или системного венозного пути, можно расширить стенку предсердия свободным лоскутом перикарда или, что более предпочтительно, использовать его in situ (рис. 18, д). Фиксацию перикарда начинают в переходной складке в месте соединения верхней полой вены с правым предсердием у головного конца разреза левого предсердия. Линия шва про ходит по верхней полой вене и стенке правого предсердия. Делают поверхностные стежки для из бежания повреждения синусового узла. Аналогич но фиксируют перикард к месту впадения нижней полой вены и к стенке правого предсердия. Конструирование легочного венозного пути завер шают, сшивая свободный край перикарда с краем медиальной «полы» стенки правого предсердия.

Анатомическая коррекция

Артериальное переключение (arterial switch)

Преимущества операции артериального перек лючения. Простая логика и многочисленные ис следования убеждают, что левый желудочек более приспособлен для системной гидродинамической нагрузки, чем правый. Этому способствуют анато мические особенности строения левого желудочка

— насоса, идеально адаптированного к работе под давлением: цилиндрическая форма, малый диа метр полости, оптимизирующий постнагрузку

(согласно уравнению Лапласа), концентрическое сокращение, расположение входного и выпускно го клапанов в непосредственной близости. Пра вый желудочек с его серповидной формой полости с большой площадью внутренней поверхности, с отличным от левого желудочка типом сокраще ния, напоминающим меха, и удаленными друг от друга приточным и выпускным отделами является насосной камерой, приспособленной выполнять объемную нагрузку под низким давлением. Кроме того, левый желудочек кровоснабжается двумя ар териями (передней нисходящей и левой огибаю щей), а правый — только одной (правой коронар ной). Левый желудочек имеет больший объем сок ратительной массы, так как филогенетически ле вожелудочковый синус развивается из примитив ного желудочка на стадии образования петли сер дечной трубки, а конус и большая часть правого желудочка происходят от бульбуса сердца. Мно жественные и малые папиллярные мышцы право го желудочка прикрепляются к перегородке и пе редней свободной стенке желудочка, в отличие от левого желудочка, имеющего две мощные папил лярные мышцы, поэтому при дилатации правого желудочка створки трехстворчатого клапана рас тягиваются в разные стороны, вызывая регургита цию. Операция Jatene подключает левый желудо чек в качестве системного насоса и воссоздает нормальные анатомические и гемодинамические характеристики.

Показания к операции артериального переключе ния. Операция Jatene применяется не только при простой d ТМА, но и при:

—d ТМА с ДМЖП;

—отхождении магистральных сосудов от правого желудочка с подлегочным ДМЖП (аномалия Taussig–Bing);

—сочетании ТМА с коарктацией аорты или пере рывом дуги аорты и обструкцией выводного тракта правого желудочка;

—двуприточном единственном желудочке сердца левого типа с ТМА, тяжелым субаортальным стенозом, коарктацией, гипоплазией или пере рывом дуги аорты и дуктусзависимым систем ным кровотоком у новорожденных. При дан ном сочетании артериальное переключение производится с целью обхода субаортального стеноза путем создания выхода в аорту через ле гочный ствол — неоаорту (как альтернатива операции Damus–Kaye–Stensel). Вскоре после операции может потребоваться системно ле гочный анастомоз в результате прогрессирова ния подлегочного стеноза (бывшего до опера ции переключения субаортальным стенозом);

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

884 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

—дисфункции правого желудочка с недостаточ может упасть ниже системного уровня (до 25–30 ностью трехстворчатого клапана после опера мм рт. ст.) уже на 4–5 й день после рождения. Это ции предсердного переключения. Эти вмеша не значит, что левый желудочек не способен вы тельства выполняют в два этапа, первый из ко полнять системную работу, если операция будет торых — суживание легочной артерии. Трени сделана в это время. Однако если низкое давление

ровка левого желудочка у больных старшего |

будет держаться несколько недель, левый желудо |

возраста требует более продолжительного вре |

чек, скорее всего, станет непригодным для артери |

мени и эффект его менее предсказуем, чем у ального переключения. Чем дольше функциони быстро растущих новорожденных и грудных рует ОАП, тем больше шансов, что желудочек не детей. Ухудшение функции левого желудочка и утратил своей исходной мощности в 3–4 недель

недостаточность митрального клапана являют |

ном возрасте. |

ся относительным противопоказанием к двухэ |

Обычно пользуются эмпирическими, весьма |

тапной конверсии в артериальное переключе |

относительными критериями для предсказания |

ние. В этих случаях показана трансплантация |

послеоперационной работоспособности левого |

сердца; |

желудочка (31). Операция не противопоказана, ес |

—прогрессирущей динамической обструкции ле ли давление в левом желудочке не ниже 70% дав вого желудочка после гемодинамических опе ления в правом желудочке, если масса левого же

раций на предсердном уровне. Теоретически |

лудочка соответствует норме для данной поверх |

эта проблема решается одноэтапной конверси |

ности тела и если возраст ребенка менее 2 нед. |

ей в артериальное переключение. Однако всле Всем пациентам с d ТМА и ИМЖП в возрасте до 2

дствие воздействия струи крови стенка легоч |

нед выполняют коррекцию порока вне зависимос |

ного ствола истончена, что усложняет гемостаз; |

ти от давления в левом желудочке. Информации, |

—врожденной корригированной транспозиции с полученной при эхокардиографическом исследо ДМЖП и увеличенным легочным кровотоком. вании, достаточно для принятия решения об опе В последнее время при благоприятных анато рации. Вне неонатального периода показана кате

мических и гемодинамических условиях вы |

теризация сердца. |

полняют двойное переключение — на артери |

Двухэтапная коррекция d ТМА с интактной меж |

альном и предсердном уровне (см. гл. 58). |

желудочковой перегородкой. Существует множест |

С р о к и в ы п о л н е н и я о п е р а ц и и . Операцию |

во причин отсрочки операции за пределы «безо |

выполняют в неонатальном периоде, пока левый |

пасного» для артериального переключения перио |

желудочек еще не утратил способности осущес |

да: некротический энтероколит, почечная и пече |

твлять системное кровообращение, как во внутри |

ночная недостаточность, кровоизлияние в мозг, |

утробном периоде. Инволюция левого желудочка |

сепсис, недоношенность с очень малой массой ре |

может отсрочиться благодаря персистированию |

бенка, географическая удаленность от хирургичес |

большого ОАП или наличию динамической |

кого центра, ожидаемое спонтанное закрытие |

обструкции выводного тракта левого желудочка. |

ДМЖП, поздняя постановка диагноза. В этих слу |

При эхокардиографическом исследовании дина |

чаях есть выбор между первичной коррекцией ге |

мическое сужение выводного тракта левого желу |

модинамики на предсердном уровне и двухэтап |

дочка можно отличить от анатомического по вы |

ным анатомическим хирургическим лечением. |

буханию межжелудочковой перегородки влево |

В пользу двухэтапного лечения (включающего |

при отсутствии утолщения эндокарда, гребня и |

суживание легочной артерии и наложение межсо |

узелков. Безопасный период можно на какое то |

судистого анастомоза) свидетельствуют следующие |

время удлинить инфузией ПГЕ1, если есть необхо |

показатели: возраст старше 1–2 мес, отношение |

димость отсрочить операцию. Идеальное время |

массы левого желудочка к массе правого желудочка |

операции — первые недели жизни. Позднее этого |

< 0,6 или давление в левом желудочке < 50 мм рт. ст. |

срока левый желудочек не может преодолевать |

Дополнительными полезными, но не решающими |

сопротивление большого круга кровообращения. |

критериями являются эхокардиографические по |

Не существует надежных критериев утраты левым |

казатели — наличие или отсутствие выбухания |

желудочком способности осуществлять систем |

межжелудочковой перегородки в полость левого |

ный кровоток. Нельзя отнести к ним даже прямое |

желудочка, толщина стенки, объем желудочка. |

измерение давления в левом желудочке или опре |

Как указывалось выше, было предложено су |

деление градиента давления между желудочками. |

живание легочной артерии, чтобы увеличить пост |

Например, при быстром закрытии ОАП и быст |

нагрузку и стимулировать гипертрофию левого |

ром снижении ЛСС давление в левом желудочке |

желудочка (11). Примечательно, что первая ус |

Глава 57. ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

885 |

|

|

пешная анатомическая коррекция ТМА с ИМЖП предусматривала на первом этапе суживание ле гочной артерии в сочетании с наложением систем но легочного анастомоза или без него и через нес колько месяцев — дебандаж и артериальное пе реключение. Впоследствии было показано, что су живание может обеспечить тренированность лево го желудочка в течение нескольких дней, так что подготовительная и окончательная операции мо гут быть выполнены в пределах одной госпитали зации («быстрый» двухэтапный артериальный switch (33, 34). Клиническое течение интервала между операциями характеризуется низким сер дечным выбросом из за сочетания острой объемной перегрузки правого желудочка, обус ловленной шунтом, и дисфункцией левого желу дочка, связанной с суживанием легочной артерии. Клиническое улучшение происходит на 7–10 й день, когда мощность левого желудочка становит ся достаточной, чтобы нести системную нагрузку.

Первый этап производят через правосторон нюю торакотомию или срединную стернотомию. Выполняют подключично легочный анастомоз с помощью сосудистого протеза из Gore Tex диа метром 3,5–4 мм, затем суживание легочного ствола под контролем давления в левом желудоч ке. Давление в его полости должно составлять приблизительно 75% системного.

Если первый этап был выполнен в периоде но ворожденности, семи дней достаточно для подго товки левого желудочка к основной операции. Она выполняется в благоприятных условиях отсу тствия перикардиальных сращений. Техника опе рации отличается от стандартной лишь необходи мостью пересечения и ушивания анастомоза и де бандажа легочной артерии. Если же суживание ле гочной артерии произведено в более поздние сро ки, необходим более длительный период трени ровки левого желудочка и последующая операция может быть отложена на один год, так как исчеза ет выигрыш от быстрого двухэтапного лечения. В этом случае окончательная коррекция порока сложнее первичной операции из за трудностей выполнения маневра Lecompte и необходимости иссечения суженного сегмента легочной артерии.

Разработаны и другие методы подготовки лево го желудочка к операции артериального переклю чения: частичная чрескожная баллонная окклю зия легочного ствола (35), системно легочный анастомоз без бандажа легочной артерии (36, 37) и первичная операция с параллельным экстракор поральным артериальным насосом в послеопера ционном периоде (38).

Изучение отдаленных результатов двухэтапно

го хирургического лечения ТМА обнаружило худ шее, чем после первичной коррекции, функцио нальное состояние левого желудочка, большую частоту регургитации неоаортального клапана и дилатации клапанного кольца (39).

Методика операции артериального переключения

Особенности проведения искусственного кровообращения и защиты миокарда

Аорту канюлируют непосредственно ниже бра хиоцефальной артерии, используя прямую жест кую канюлю. В хирургии ТМА используется как бикавальная канюляция, так и канюляция правого предсердия одним катетером через ушко. Послед ний метод имеет преимущество, так как одна ка нюля при наличии межпредсердного сообщения одновременно обеспечивает дренаж левопредсер дного возврата. Прямая же канюляция полых вен создает вероятность дисбаланса венозного оттока из верхней и нижней половины тела и отека соот ветствующей области. После начала перфузии ка нюлируют нижнюю полую вену и обжимают ее те сьмой. Верхнюю венозную канюлю проводят в верхнюю полую вену.

Гематокрит. Ранее считалось, что гемодилюция является обязательной при гипотермической пер фузии и остановке кровообращения. Существует концепция, что повышенная вязкость крови при глубокой гипотермии может привести к ухудше нию перфузии тканей. Однако многие исследова ния показали, что гемодилюция снижает доставку кислорода. Кроме того, снижение онкотического давления приводит к отеку тканей. Разбавление факторов свертывания крови увеличивает после операционную кровопотерю и вызывает необхо димость увеличения объема переливаемой крови, что также способствует отеку. Поэтому перфузат, включающий кровь и плазморасширители, дол жен быть в такой пропорции, чтобы концентрация гемоглобина составляла 9 г%, а гематокрит — 25–30%.

рН стратегия (добавление к газовой смеси угле кислого газа) обеспечивает снижение частоты ос ложнений во время операции и в послеоперацион ном периоде по сравнению с альфа стат стратеги ей (40). В частности, было показано (41), что отек мозга после гипотермической остановки кровооб ращения более выражен при альфа стат страте гии, чем при рН стат стратегии.

Объемная скорость кровотока. До настоящего времени нет единого протокола по вопросу об оп тимальной скорости перфузии при операции арте

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

886 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

риального переключения. Существуют три пред почтения: полная объемная скорость перфузии (150–220 мл/кг/мин) с глубокой гипотермией (20–22 0С при простой ТМА, 15–18 0С при слож ной ТМА), полная объемная скорость с умерен ной гипотермией и даже полная производитель ность насоса при нормотермической перфузии. Большинство хирургов используют глубокую ги потермию при сниженном объеме перфузии (50 мл/кг/мин). При полной объемной скорости пер фузионное давление у детей массой 3–5 кг должно быть в пределах 35–45 мм рт.ст. При ИМЖП при меняют короткий период полной остановки кро вообращения для закрытия ДМПП. При наличии ДМЖП или других аномалий, таких, как коаркта ция, гипоплазия или перерыв дуги аорты, приме няют два периода гипотермической остановки кровообращения с 10–15 минутной реперфузией между ними.

Глубокая гипотермия у новорожденных вносит существенный вклад в защиту миокарда и позволя ет произвести одноразовую инфузию кардиоплеги ческого раствора на длительное (до 2,5 ч) время ишемии миокарда. Повторные дозы кардиоплегии у новорожденных способствуют отеку миокарда.

Кальций. Для поддержания гематокрита в пре делах 25–30% в перфузат добавляют кровь, кон сервированную цитратом, который связывает кальций. Поэтому во время охлаждения концент рация ионизированного кальция низкая. Это важ но для улучшения защиты миокарда и уменьше ния его послеоперационного отека.

Сосудорасширяющие препараты. После периода остановки кровообращения или значительно сни женного объема перфузии часто отмечается спазм периферических сосудов. Вероятно, он является следствием повреждения эндотелия и связанного с этим снижения активности синтазы оксида азо та. В связи с этим полезно во время перфузии вво дить сосудосасширяющие средства, такие, как фентоламин, феноксибензамин (1–2 мг/кг) и нитроглицерин.

Хирургическая техника

Операцию выполняют через срединную стер нотомию. Вилочковую железу почти полностью резецируют. Из передней поверхности перикарда выкраивают большой прямоугольный лоскут и сохраняют его в ледяном солевом растворе. Легкое подтягивание турникета на кисетном шве правого ушка позволяет улучшить экспозицию магист ральных артерий. Исследование анатомии преследует цели:

•определить место отхождения и маршрут коро нарных артерий;

•констатировать наличие или отсутствие ано мального петлевого хода артерий (полная оцен ка анатомии требует внутриаортального иссле дования);

•определить взаимоотношение магистральных сосудов (переднезаднее или «бок о бок»). Обычно при d ТМА аорта расположена спере

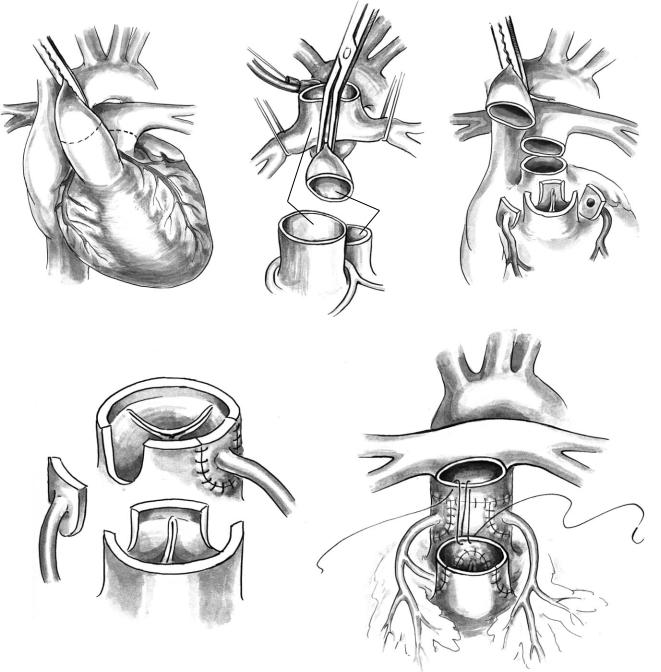

ди легочного ствола. Наиболее частой и простой анатомией является нормальное прохождение ко ронарных артерий, переднезадняя ориентация ма гистральных сосудов и примерно одинаковые их размеры (рис. 19).

При выделении сосудов используют электро коагуляцию. Выделяют и мобилизуют централь ные легочные артерии, включая первые ветви в корнях легких. Ветви легочной артерии и аорту об водят резиновыми тесемками. Стенка артериаль ного протока крайне слабая, если продолжается инфузия простогландина. Проток начинают выде лять под правой стороной аорты, освобождая его правый край. Подтягивание тесьмы вокруг левой легочной артерии облегчает выделение левого края артериального протока. Под проток подводят две 3/0 лигатуры, которые завязывают сразу после начала искусственного кровообращения. Проток дважды перевязывают и ушивают оба конца. Аор тальный конец можно перекрыть сосудистой скобкой. Манипуляции на протоке должны быть крайне осторожными, так как возникшее кровоте чение трудно контролировать. Наложение допол

Рис. 19. Наиболее частая и простая анатомия d ТМА

Глава 57. ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

887 |

|

|

нительных прямых швов обычно усиливает крово течение или приводит к сужению перешейка аор ты. Серьезное кровотечение лучше контролиро вать во время остановки кровообращения. В слу чае выраженного легочного кровотока через боль шой артериальный проток пережимают турнике том правую легочную артерию в целях повышения диастолического давления в аорте и улучшения коронарного кровотока.

Накладывают маркировочные швы в прокси мальной части легочного ствола для обозначения предполагаемых мест транслокации устьев коро нарных артерий с учетом необходимости мини мальной ротации артерий. Больного охлаждают до температуры 18 °С в прямой кишке. Зажимают аор ту и вводят первую (или единственную) дозу кар диоплегического раствора в просвет аорты в месте предполагаемой аортотомии.

Нормальная анатомия коронарных артерий

У большинства (60%) пациентов с d ТМА ана томия коронарных артерий приближается к нор ме. В этих случаях выполняют стандартную опера цию Jatene (рис. 20).

Восходящую аорту пересекают приблизительно на 1 см дистальнее устьев коронарных артерий на уровне бифуркации легочной артерии. Это приб лизительно соответствует середине расстояния между зажимом и аортальным кольцом. Аорта должна быть пересечена достаточно высоко, что бы уменьшить длину реконструируемой аорты, которая будет лежать позади легочной артерии.

По этой же причине легочный ствол пересека ют низко, на несколько миллиметров выше ко миссур легочного клапана. Низкий разрез остав ляет достаточное количество нативной ткани у би фуркации легочной артерии, уменьшает длину корня будущей аорты и позволяет выполнить ма невр Lecompte без компрессии. Далее завершают выделение легочных артерий до долевых ветвей. Бифуркацию легочной артерии перемещают кпе реди от восходящей аорты, используя второй за жим или пинцет (маневр Lecompte). Зажим на аорте перемещают книзу от бифуркации, распола гая рядом с аортальной канюлей для экспозиции максимальной длины дистальной восходящей аорты.

При оптимальном уровне пересечения магист ральных сосудов будущая неоаорта короткая, а неолегочная артерия длинная. Зажим на аорте фиксируют в хирургическом поле на 12 ч для ста билизации дистальной аорты.

Ниже приводим модифицированную технику

артериального переключения по Lacour–Gayet, минимизирующую возможность потенциальных осложнений.

Иссечение и имплантация «пуговиц» коронарных артерий

Коронарные артерии иссекаются вместе с пло щадкой, составляющей большую часть стенки ко ронарного синуса, чтобы выполнить анастомоз на безопасном расстоянии от устьев. «Пуговица» представляют собой участок стенки аорты с устьем коронарной артерии. Вначале иссекают левую «пуговицу». Передний вертикальный разрез про изводят близко к левой латеральной комиссуре, продлевая до дна синуса. Задний вертикальный разрез делают вдоль задней комиссуры. Горизон тальным разрезом, параллельным аортальному кольцу, соединяют два предыдущих. В зависимос ти от локализации устья этот разрез может быть на большем или меньшем расстоянии от аортального кольца. В редких случаях, когда устье расположе но очень низко, аортальное кольцо может быть ре зецировано в этом месте. С помощью коагуляции отделяют от миокарда 2–4 мм ствола левой коро нарной артерии, стараясь не повредить ее ветви. При необходимости мобилизуют также мелкие ве точки из под эпикарда. Таким же образом форми руют «пуговицу» правой коронарной артерии, ос вобождая несколько миллиметров начального участка правой коронарной артерии, чтобы пере мещение не сопровождалось перегибом правой коронарной артерии.

Имплантация «пуговиц» коронарных артерий требует соблюдения трех принципов:

1.Места пересадки должны располагаться по лате ральным сторонам неоаорты, чтобы они не сдавливались неолегочной артерией, которая лежит спереди.

2.Вырезы в неоаорте должны быть овальными.

3.Место имплантации левой «пуговицы» должно быть ниже, а правой — выше аортального анас томоза.

Вместах проксимальной неоаорты, предвари тельно помеченных маркировочными швами, де лают U образные вырезы, по размерам пуговиц коронарных артерий. Дно этих вырезов обычно находится на уровне вершин комиссур неоаор тального клапана. Левую коронарную артерию пе ресаживают в нижнюю латеральную часть неоаор ты. Вершину «пуговицы» выкраивают остроконеч ной, чтобы она не увеличивала корень неоаорты, который всегда больше, чем размер дистальной восходящей аорты. Край выреза неоаорты должен

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

888 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

Длинная |

|

неолегочная |

Короткая |

артерия |

неоаорта |

а |

|

б |

|

в |

|

|

|

|

|

г |

|

д |

|

|

|

|

|

|

Рис. 20. Принципиальная схема операции Jatene: а — пунктиром показаны места пересечения аорты и легочной артерии; б — маневр Lecompte; в — иссечены «пуговицы» устьев коронарных артерий; г — имплантация устьев коронарных арте рий в неоарту; д — после выполнения маневра Lecompte и заполнения вырезов в неолегочной артерии аутоперикардом дистальную легочную артерию сшивают с неолегочным стволом

отступать на 2–3 мм влево от передней комиссуры. Глубина выреза должна соответствовать высоте «пуговицы», но быть не ближе 2 мм от кольца. «Пуговицу» левой коронарной артерии вшивают в соответствующий вырез проленовой нитью 7/0 (рис. 21).

Иногда при обычном отхождении коронарных артерий (тип А по Yacoub) встречается длинная извитая левая главная коронарная артерия без ок ружающей жировой клетчатки, подвешенная на

«брыжейке». В этих случаях артерию реимпланти руют правее и выше шва аортального анастомоза.

Неплотности ушивают отдельными швами на этом этапе, так как после завершения реконструк ции очень трудно остановить кровотечение, осо бенно из под левой коронарной артерии.

Альтернативой U образному вырезу в неоаорте является J образный разрез (рис. 22), образующий медиально открывающуюся «дверь». Этот прием уменьшает степень ротации коронарной артерии,

Глава 57. ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

889 |

|

|

Рис. 21. Имплантация левой коронарной артерии. Остроконечная форма пуговицы позволяет уменьшить размер корня неоаорты

однако увеличивает диаметр проксимальной нео аорты, который уже исходно был больше диаметра дистального конца пересеченной аорты.

Правую коронарную артерию имплантируют в латеральной позиции выше аортального анастомо за. Верхнюю часть «пуговицы» выкраивают остро конечной. В латеральном правом крае неоаорты ис секают место для имплантации правой коронарной артерии высотой 2–8 мм, в зависимости от длины свободного перемещения «пуговицы». Слишком низкое размещение правой коронарной артерии является ошибкой. Обычно основание пуговицы пришивают на уровне аортального шва (рис. 23).

Несоосность прилежащих комиссур аорталь ного и легочного клапанов встречается редко и никогда не препятствует перемещению «пугови цы» правой коронарной артерии, так как она рас полагается выше комиссур. Несоосность может осложнить имплантацию «пуговицы» левой коро нарной артерии, которая может точно попасть на переднюю комиссуру. Соосность прилежащих ко миссур можно восстановить вращением корня не оаорты вправо, что позволит сместить переднюю комиссуру медиально. При необходимости прок симальную неоаорту можно повернуть на 10–40° вправо и зафиксировать в этом положении нес

Рис. 22. Вариант перемещения коронарных артерий, позволяющий уменьшить угол их ротации с помощью J образного разреза стенки неоаорты

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

890 |

Часть 11. АНОМАЛИИ КОНОТРУНКУСА — ОТХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

|

|

|

|

а |

б |

|

в

г

Рис. 23. Имплантация правой коронарной артерии

колькими стежками задней линии аортального анастомоза. После поворота проксимальной нео аорты левая «пуговица» может разместиться нор мально в левом латеральном положении.

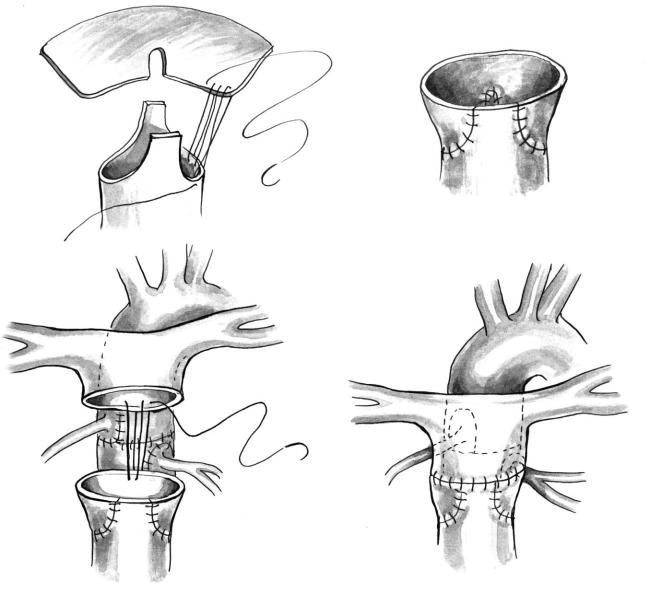

Аортальный анастомоз и имплантация пуговицы правой коронарной артерии в дистальную аорту

Правую коронарную артерию включают в дис тальную аорту (см. рис. 23, а—г), выполняя верти кальный разрез. Как правило, диаметры прокси мальной и дистальной аорты не совпадают. Анас томоз аорты выполняют непрерывным швом про леновой нитью 6/0. Области в углах «пуговиц» ук репляют матрацными швами. Проксимальная ле гочная артерия обычно шире дистальной аорты, поэтому при выполнении шва заднюю стенку ле гочной артерии присобирают, не сморщивая пе реднюю стенку, содержащую коронарные артерии.

Аортальный анастомоз начинают с правой сто роны, используя конец нити, фиксирующей зад нюю часть основания правой «пуговицы» (см. рис. 23, а). Далее выполняют левую часть анастомоза с помощью второго конца этой нити. По ходу шва нить связывают, чтобы не ослаблялась линия шва.

При выполнении анастомоза аорты необходимо обеспечить латеральное положение левой «пугови цы». По достижении середины передней стенки аорты накладывают узловой шов, ориентирован ный на точку 12 ч по циферблату. Далее линия шва достигает передней части основания правой «пуго вицы» (рис. 23, б). Дистальный сегмент восходя щей аорты рассекают вертикально на длину, соот ветствующую высоте правой «пуговицы». При сближении концов нити их связывают вместе. Правую «пуговицу» вшивают в разрез дистальной аорты, начиная от задней части основания и двига ясь вверх (см. рис. 23, в). Имплантация правой «пу говицы» позволяет уравнять размеры дистальной и проксимальной аорты и реконструировать синоту булярное соединение.

Перед завершением анастомоза дренаж левого предсердия пережимают, пока левый желудочек не заполнится кровью. После этого связывают концы нитей и открывают дренаж левого пред сердия.

Для проверки герметичности анастомоза оба ствола коронарных артерий нежно пережимают пинцетами и открывают аорту. Места неплотнос тей уточняют с помощью струи солевого раствора

Глава 57. ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ |

891 |

|

|

из шприца (см. рис. 23, г) и накладывают дополни тельные швы или наносят биологический клей.

Реконструкция неолегочного ствола

Реконструкцию неолегочного ствола лучше вы полнять при пережатой аорте. В благоприятных условиях аортальный зажим можно открыть. Кровь из коронарного синуса отсасывают и до полнительной вакуумной линией дренируют пра вый желудочек.

Для заполнения вырезов в неолегочном стволе используют большой прямоугольный лоскут све жего аутоперикарда, обработанного глютаральде гидом. Используют пролен 6/0.

Заплату помещают в переднее средостение и швы проводят на расстоянии, начиная с левой стороны (рис. 24, а). По достижении задней ко миссуры заплату разрезают вертикально, создавая место для комиссуры. Избыток ткани резецируют. Далее линию шва ведут, повторяя конфигурацию вырезов, как показано на рисунке 24, б.

Удаление аортального зажима

После снятия зажима тщательно оценивают ка чество реперфузии по окраске миокарда и напол нению коронарных артерий. Обращают внимание на прохождение проксимальных стволов коронар ных артерий. Начинают согревание пациента.

б

а

г

в

Рис. 24. Реконструкция неолегочного ствола

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/