6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdf174.O’Rourke M.F., Donaldson E., Geddes J.S. An airline cardiac arrest program // Circulation. - 1997. - N. 96. - P. 2849-2853.

175.Page R.L., Hamdan M.H., McKenas D.K. Defibrillation aboard a commercial aircraft // Circulation. - 1998. - N. 97. - P. 1429-1430.

176.Weisfeldt M.L., Kerber R.E., McGoldrick R.P. et al. Public access defibrillation. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association Task Force on Automatic External Defibrillation // Circulation. - 1995. - N. 92. - 2763 p.

177.Caffrey S.L., Willoughby P.J., Pepe P.E. et al. Public use of automated external defibrillators // N. Engl. J. Med. - 2002. - N. 347. - P. 1242-1247.

178.Capucci A., Aschieri D., Piepoli M.F. et al. Tripling survival from sudden cardiac arrest via early defibrillation without traditional education in cardiopulmonary resuscitation // Circulation. - 2002. - N. 106. - P. 1065-1070.

ГЛАВА 31. ЗАБОЛЕВАНИЯ АОРТЫ. ТРАВМЫ СЕРДЦА И АОРТЫ

Christoph A. Nienaber, Ibrahim Akin, Raimund Erbel

и Axel Haverich

РЕЗЮМЕ

Хронические и острые заболевания аорты, включая ее травматические повреждения, привлекают все большее внимание, как в связи с увеличением среднего возраста населения Западной Европы, так и с появлением современных диагностических методов и способов их лечения. Характерную для каждого больного скорость прогрессирования аневризмы аорты, а также риск ее разрыва можно оценивать по наличию таких сопутствующих заболеваний, как артериальная гипертензия и заболевания соединительной ткани, и независимо от анатомического расположения аневризмы их можно количественно описать с целью определения своевременных показаний для лечения. Острый аортальный синдром (новый термин, включающий острую расслаивающую аневризму, интрамуральную гематому и пенетрирующую язву аорты) может начинаться с микрокровоизлияния в стенку аорты, в конечном итоге приводящего к более высокому напряжению в стенке сосуда, способствующему прогрессирующему расширению, интрамуральному кровоизлиянию, расслоению и разрыву аорты. Длительно существующая артериальная гипертензия и заболевания соединительной ткани, по всей вероятности, также способствуют перечисленным изменениям.

В то время как в лечении острых и хронических заболеваний восходящей аорты и проксимальной части дуги аорты все еще преобладают общепринятые хирургические методы, для лечения заболеваний нисходящей и брюшной аорты в последнее время предложены новые внутрисосудистые способы лечения которые, весьма вероятно, станут основными у определенных групп больных, подлежащих оперативному лечению. Кроме того, для лечения заболеваний дуги аорты в целях улучшения результатов был предложен комплексный подход, сочетающий хирургическое разделение основного сосуда с имплантацией стент-графта. Опасные для жизни тяжелые повреждения аорты, включая травму аорты, затрагивающую нисходящую аорту, считают показанием для внутрисосудистого введения стент-графтов.

Таким образом, в настоящее время развивается новая область клинической патологии аорты; улучшенные сочетанные диагностические и лечебные подходы требуют совместных междисциплинарных исследований, которые, по-видимому, следует организовывать при участии отделений интенсивной терапии, располагающих возможностью дифференциальной диагностики боли в грудной клетке.

АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Аневризматическое перерождение может возникать в любой части аорты. Сегмент, расположенный от створки аортального клапана до надклапанного гребня, называют синусом Вальсальвы. Собственно восходящая аорта продолжается от надклапанного гребня до линии, проходящей под прямым углом к месту отхождения плечеголовного ствола, а дуга аорты

располагается от линии, проходящей под прямым углом проксимальнее места отхождения плечеголовного ствола до линии, проходящей под прямым углом дистальнее места отхождения левой подключичной артерии. Нисходящая грудная аорта располагается от левой подключичной артерии до аортального отверстия диафрагмы, за ней следует брюшная аорта, которая заканчивается у бифуркации аорты, где далее она разделяется на подвздошные артерии (рис. 31.1) [1, 2]. Стенка аорты состоит из интимы, медии, а также адвентиции, имея толщину порядка 4 мм. Интима - самая тонкая оболочка; медиа состоит из эластических волокон и

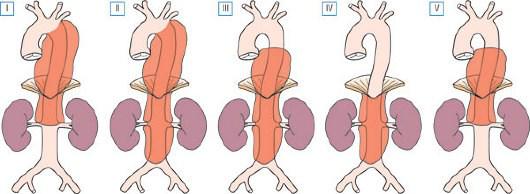

гладкомышечных клеток, которые образуют спиральные слои, обеспечивающие прочность стенки аорты; адвентиция выполняет питательную функцию за счет расположенных в ней артериальных и венозных сосудов сосудов. Диаметр восходящей аорты в норме можно рассчитать [3, 4]; он составляет 2,1 см/м2; соответствующая величина для нисходящей аорты составляет 1,6 см/м2 [5]. Диаметр брюшной аорты в норме составляет ‹3,0 см. В исследовании, проведенном Хагером (Hager) и соавт. [4], не было точно установлено какого-либо влияния антропометрических показателей на диаметр аорты. При дисперсионном анализе не установлено влияние веса, роста или площади поверхности тела, однако показано влияние пола и возраста человека на ее диаметр [4]. Что касается влияния возраста человека, то это исследование согласуется с исследованием Аронберга (Aronberg) и др., где было показано, что у взрослых диаметр аорты увеличивается приблизительно на 1 мм каждые десять лет [3]. В соответствии с этими данными, расширением сегмента аорты следует считать увеличение диаметра, превышающее величину двух стандартных отклонений от нормальной величины. В соответствии с этим ограниченная аневризма - расширение, превышающее диаметр прилегающего нормального сосуда более чем на 50% [2]. Аневризмы ниже места отхождения левой подключичной артерии подразделяют согласно классификации Кроуфорда (Crawford) (аневризма грудной аорты, I-IV типа), позднее дополненной Сафи (Safi) (аневризма грудной аорты типа V) (рис. 31.2) [6, 7].

Рис. 31.1. Анатомия аорты. Источник (с разрешения): Центр грудной аорты Главной больницы Массачусетса (Massachusetts General Hospital Thoracic Aortic Center).

Рис. 31.2. Классификация аневризм грудной аорты. I тип - от левой подключичной артерии до чревной артерии, или напротив восходящей брыжеечной и выше почечной артерий;

II тип - ниже левой подключичной артерии, включая инфраренальную брюшную аорту до точки бифуркации аорты; III тип - от VI межреберья c сужением от инфраренальной брюшной аорты до бифуркации общей подвздошной артерии; IV тип - от уровня XII межреберья с сужением до бифуркации аорты; V тип - от VI межреберья с сужением до места отхождения почечных артерий. Изменено (с разрешения): Safi H.J., Miller C.C. Spinal cord protection in descending thoracic and thoracoabdominal aortic repair // Ann. Thorac. Surg. - 1999. - Vol. 67. - P. 1937-1939.

Можно выделить различные формы аневризм. "Истинная аневризма" характеризуется расширением внутреннего просвета вследствие выпячивания стенки сосуда. "Ложная аневризма" (псевдоаневризма) характеризуется увеличением размера просвета сосуда вследствие перфорации (пенетрации) всех слоев сосудистой стенки с образованием внешнего мешка, сообщающегося с внутренним просветом аорты.

Термин "расслаивающая аневризма" необходимо заменить на понятия:

•"ограниченная аневризма", которая характеризуется вовлечением определенных участков аорты;

•"распространенная аневризма", которая характеризуется увеличением восходящей аорты, дуги аорты, нисходящих грудной или брюшной аорты, или даже всей аорты.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

За последние 30 лет распространенность аневризмы грудной аорты увеличилась в связи с улучшением диагностических методов, а также увеличением числа больных, доживающих до пожилого возраста. Однако данных о действительной распространенности заболевания и смертности от него у разных групп населения на сегодняшний день явно недостаточно. Аневризмы грудной аорты и аневризмы торакоабдоминального отдела аорты менее распространены, чем аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты, составляя не более 2-5% всех дегенеративных аневризм аорты. По данным литературы, смертность среди белых мужчин от аневризмы грудной аорты составляет 0,7 на 100 тыс., а от расслаивающих аневризм - 1,5 на 100 тыс. [8, 9]. Это подтверждается исследованием, включавшим группы больных разного пола и возраста: заболеваемость составляла 5,9 на 100 тыс. среди жителей Среднего Запада США за тридцатилетний период, причем медианный возраст составлял 65 лет для мужчин и 77 лет для женщин; среди них аневризмы до восходящей аорты составляли 51%, до дуги - 11% и до нисходящей грудной аорты - 38% [10]. В отличие от аневризм брюшного отдела аорты, которые преобладали у мужчин, не менее половины больных с аневризмой грудного отдела составляли женщины [9, 10]. Кроме того, у четверти больных выявили сопутствующую аневризму

инфраренального отдела аорты, а у 13% больных обнаружили множественные аневризмы; вместе с тем риск наличия аневризмы грудной аорты при выявлении аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты составлял 3,5-12 % [11]. Среди больных с аневризмой аорты и расслаивающей аневризмой аорты 22% скончались до поступления в больницу (диагноз поставлен при аутопсии), а разрыв аорты встречался у 74% больных с аневризмами грудной аорты (смертность 94%) [12].

ЭТИОЛОГИЯ

Процесс старения аорты происходит на протяжении всей жизни [4, 5, 13]. Он затрагивает все сегменты аорты и начинается с увеличения диаметра просвета аорты в детском и подростковом возрасте (рис. 31.3). Старение аорты зависит от пола (рис. 31.4). Во взрослом возрасте размер аорты зависит от физической работы и нагрузки. При дальнейшем старении ригидность

сосудистой стенки увеличивается вследствие структурных изменений, вызываемых склерозом аорты [4]. К факторам риска относят артериальную гипертензию, гиперлипидемию, сахарный диабет и курение. В стенке аорты увеличивается содержание коллагена и липидов, а также откладывается кальций. Толщина стенки аорты увеличивается до верхнего предела нормы в 7 мм [5]. В результате нарастает пульсовое давление и повышается скорость распространения пульсовой волны, что приводит к уменьшению кровоснабжения органов, в частности диастолического кровоснабжения миокарда. Дальнейшее развитие склероза аорты характеризуется утолщением интимы, образованием бляшек с развитием язв и тромбов.

Рис. 31.3. Изменение размера сегментов аорты в течение жизни человека: корень аорты, восходящая аорта, дуга аорты/нисходящая аорта, перешеек аорты, диафрагма. Источник (с

разрешения): Hager A., Kaemmerer H., Rapp-Bernhardt U. et al. Diameters of the thoracic aorta throughout life as measured with helical computed tomography // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. - 2002. - Vol. 123. - P. 1060-1066.

Рис. 31.4. Нормальные значения диаметра семи сегментов аорты в зависимости от пола человека: среднее значение ± стандартное отклонение. Источник (с разрешения): Hager A., Kaemmerer H., Rapp-Bernhardt U. et al. Diameters of the thoracic aorta throughout life as measured with helical computed tomography // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. - 2002. - Vol. 123. - P. 1060-1066.

Возникновение аневризмы восходящей аорты в течение некоторого времени рассматривали как проявление стертой формы синдрома Марфана - наследственного заболевание, при котором обычно не затрагивается дуга аорты [14]; кроме того, в 1% случаев у больных выявляют двустворчатый АК [15]. При оценке 21 417 операций у 161 больного расслаивающей аневризмой аорты двустворчатый АК выявляли в десять раз чаще, чем в контрольной группе [16], и его обнаруживали в 6-10% всех расслоений [17]. У больных с двустворчатым АК в девять раз выше риск возникновения расслаивающей аневризмы, чем у больных с трехстворчатым АК [14]. Кроме того, у больных с сужением аорты также увеличена распространенность двустворчатого АК. У больных с двустворчатым АК увеличен диаметр восходящей аорты [18]. Когда-то считали, что такие аневризмы возникали из-за "постстенозированного расширения" восходящей аорты. Однако даже у молодых больных с полноценно работающим двустворчатым АК выявляют расширение аорты [19]. Кистозное перерождение медии - общий признак расширения аорты при целом ряде состояний, включая двустворчатый АК. У 75% больных с двустворчатым АК, которым выполнили протезирование АК, при исследовании биопсийного материала обнаружили кистозный некроз медии восходящей аорты по сравнению с 14% больных с трехстворчатыми АК, подвергавшихся подобной хирургической операции [20]. Предполагают, что снижение механической прочности стенки аорты у людей с двустворчатым АК связано с недостатком фибриллина-1 в эмбриональном периоде [21]. По сравнению с группой лиц с трехстворчатым АК, в стенке аорты у больных с двустворчатым АК выявляют большую инфильтрацию лимфоцитами и более выраженный апоптоз

гладкомышечных клеток; это позволяет предположить, что стенки аневризм, связанных с двустворчатым АК, могут быть более слабыми, чем при типичных аневризмах [22].

Медиа аорты состоит из гладкомышечных клеток и белков внеклеточного матрикса, прежде всего эластина и коллагена. Правильное соотношение гладкомышечных клеток и белков внеклеточного матрикса имеет большое значение для поддержания функциональных свойств аорты, в особенности ее механической растяжимости током крови. Нарушения метаболизма, приводящие к избыточному разрушению внеклеточного матрикса, могут вызывать нарастающее снижение прочности стенки аорты с последующим возникновением выпячивания или разрыва. Другой механизм связан с матриксными металлопротеиназами (это семейство состоит более чем из 20 цинк-зависимых протеолитических ферментов), которые влияют на метаболизм внеклеточного матрикса и ремоделирование стенки аорты, что может иметь значение при развитии истинных и расслаивающих аневризм [23]. У больных с заболеваниями грудной аорты выявляют повышенную экспрессию матриксной металлопротеиназы-9 (рис. 31.5) [24, 25]. Таким образом, неудивительно, что ее ген (ММП-9) в настоящее время активно изучают, а полиморфизм гена (аллель 8202A/G) связан с аневризмой грудной аорты, хотя функциональное значение этого аллеля в экспрессии матриксной металлопротеиназы-9 требует дальнейшего изучения [26].

Рис. 31.5. Иммуногистология и окрашивание увеличенной экспрессии ММП-2 и ММП-9, а также пониженной экспрессии ТИМП-1 и ТИМП-4, особенно в сосудистой ткани больного с аневризмой грудной аорты по сравнению со случаем расслоения аорты (исходное увеличение ×200). Источник (с разрешения): Ince H., Nienaber C.A. Etiology, pathogenesis and management of thoracic aortic aneurysm // Nat. Clin. Pract. Cardiovasc. Med. - 2007. - Vol. 4. - Vol. 418-427.

Возникновение аневризмы грудной аорты обычно связано с наличием генетических нарушений. Как известно, существуют три основные наследственные болезни, которые вызывают заболевания аорты: синдром Марфана, синдром Элерса-Данло-Русакова и другие семейные формы заболеваний соединительной ткани. Большинство случаев - "переходные" формы, которые отражают существующее в настоящее время неполное понимание генетических нарушений, связанных с заболеваниями аорты. При классическом фенотипе синдрома Марфана выявляют расширение корня аорты и кистозное перерождение медии, которые предшествуют возникновению аневризмы. К настоящему времени установлено более 125 точечных мутаций гена фибриллина-1 (FBN-1) [27]. Распространенность синдрома составляет 1 на 5000 [28], что соответствует 6-9% всех случаев расслаивающей аневризмы [29]. Неуклонное расширение аорты выявляют у 50% больных детского возраста, страдающих синдромом Марфана. В одном из исследований, включавшем 76 больных (средний возраст 30 лет), самую большую скорость расширения (0,2 см в год) выявили в корне аорты [29, 30]. К осложнениям заболевания относят аневризму аорты, аортальную недостаточность вследствие расширения аортальных колец и расслаивающую аневризму аорты. Другие семейные формы аневризмы грудной аорты [30] выявили приблизительно у 20% из 1600 больных (см. также главу 9).

Аннуло-аортальная эктазия возникает у 5-10% больных, подвергшихся операции по замене АК. Она связана со сцепленными с полом семейными генетическими нарушениями, характеризующимися, по всей видимости, генетической неоднородностью [31, 32]. Возникновение аневризм инфраренального отдела брюшной аорты в возрасте до 60 лет считают редкостью. Эти изменения часто сочетаются с заболеваниями проксимальной части аорты [33]. Распространенность заболевания у мужчин старше 50 лет составляет 5% [34, 35]. Предположительно, что семейные случаи преимущественно возникают у женщин, тогда как мужчины с такими поражениями имеют более молодой возраст [36]. Описана генетическая мутация [37].

Аневризма грудной аорты и/или расслаивающая аневризма грудной аорты могут возникать при наследственных заболеваниях соединительной ткани, таких как вышеупомянутые фибриллинопатии (синдром Марфана и синдром Элерса-Данло-Русакова). Семейные случаи расслаивающей аневризмы грудной аорты считают более сложным и неоднородным заболеванием, причем в их возникновении играют этиологическую роль по меньшей мере три локуса: 11q23.2-q24 (AAT-1), 5q13-14 (AAT-2) и 3p24-25 (AAT-3) [38, 39].

При патологоанатомическом исследовании выявляют типичное кистозное перерождение медии аорты, мукоидное вещество и разрушение эластических волокон (рис. 31.6). Разрушение эластических волокон, отложение мукополисахаридоподобного вещества и кистозные нарушения обнаружены при синдроме Марфана, а также при аннуло-аортальной эктазии [40]. Это приводит к ослаблению прочности стенки сосуда и последующему его расширению. Касательное напряжение на стенке сосуда (W) можно вычислить согласно закону Лапласа для тонкостенных структур:

W = P×r/2×h,

где P - давление, r - радиус, h - толщина стенки.

Рис. 31.6. Препарат аневризмы аорты (гистологический вид структуры стенки аорты с мукоидным перерождением медии и разрывом эластических волокон).

Артериальная гипертензия, истончение стенки сосуда и расширение аорты - наиболее важные факторы, увеличивающие напряжение в стенке, приводящее к разрыву или расслоению аорты [41, 42]. Диаметр аорты - показатель риска, но он не всегда увеличен. При заболеваниях соединительной ткани расширение аорты сверх нормальных пределов возникает в 40% случаев, хотя при других формах такая степень расширения обнаружена только в 10% случаев. Критическая точка разрыва (рис. 31.7) составляет 6 см для восходящей аорты и 7 см для нисходящей аорты [30]. Когда эта точка достигнута, в 30% случаев расширения восходящей аорты и в 40% случаев расширения нисходящей аорты происходит разрыв или расслоение [30]. Ежегодный риск возникновения осложнений можно рассчитать следующим образом [43]:

Ln = -21,055+0,0093 (возраст) +0,842 (боль) +0,643 (диаметр нисходящей аорты) +0,405 (диаметр брюшной аорты).