Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты

Таблица 8.1

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОГЛОБУЛИНОВ

Класс |

Число |

Молек. |

Период |

Биологическая |

|

подклассов |

масса |

полу- |

функция |

|

|

|

распада |

|

|

|

|

|

|

igG |

4 |

150000/ |

23 дня |

циркулирует |

|

|

160000 |

|

экстраваскулярно, |

|

|

|

|

взаимодействуя с |

|

|

|

|

микробами и |

|

|

|

|

токсинами |

|

|

|

|

|

igM |

2 |

900000/ |

6 дней |

выполняет |

|

|

1000000 |

|

функцию"антитела |

|

|

|

|

тревоги" |

|

|

|

|

|

igA |

2 |

170000/ |

5 дней |

участвует в |

|

|

180000 |

|

создании местного |

|

|

|

|

иммунитета |

|

|

|

|

|

igD |

0 |

180000 |

3 дня |

находится на |

|

|

|

|

поверхности |

|

|

|

|

лимфоцитов |

|

|

|

|

|

igE |

0 |

190000 |

2 дня |

ответственней за |

|

|

|

|

развитие |

|

|

|

|

аллергических |

|

|

|

|

реакций |

|

|

|

|

|

Созревание и функциональная активность лимфоидных клеток обусловлены многочисленными межклеточными сигналами, большая часть которых осуществляется с помощью гуморальных медиаторов иммунитета. К последним относятся низкомолекулярные гуморальные продукты моноцитов, макрофагов и лимфоцитов (лимфокины) с молекулярной массой 10 000 - 80 000.

А.Н. СтрижаковиА.И. Давыдов

Промоноциты, моноциты и макрофаги, обладающие активным фагоцитозом и пиноцитозом, составляют так называемую «систему мононуклеарных фагоцитов». Указанная система выполняет три основные функции:

1)функцию фагоцитоза - катаболизирует антиген, переводя его в неиммунное состояние;

2)продуцирует факторы, способствующие дальнейшей элиминации антигена;

3)выделяет главный антиген для полного его рас-

познавания и последующего уничтожения лимфоцитами.

Резидентные макрофаги, большинство из которых располагается на поверхности серозных покровов, а часть - свободно плавает в перитонеальной жидкости, составляют первую линию защиты брюшной полости. Как правило, они первыми распознают чужеродные антигены, а в дальнейшем поглощают, катаболизируют и уничтожают эти антигены. Помимо прочего, резидентные макрофаги обладают способностью связываться с чужеродными антигенами, преобразуя их для последующего этапа уничтожения: в лимфатическом узле макрофаги стимулируют пролиферацию Т-хелперов, которые, в свою очередь, обеспечивают продукцию лимфокинов, активацию Т-лимфоцитов-киллеров и В-лимфоцитов. Под влиянием лимфокинов В-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки, способные секретировать высокоспецифические антитела, которые не только активно связываются с антигеном, но и сохраняют «информацию» о них, что позволяет инактивировать антиген при повторном вторжении.

Процесс поглощения частиц антигена мононуклеарными фагоцитами включает две фазы: первоначально рецепторы клетки (на поверхности макрофагов имеются рецепторы к иммуноглобулину и комплементу) при-

Эндометриоз. Клинические итеоретическиеаспекты

крепляются к антигену (особенно, если последний покрыт антителами и комплементом), а непосредственно захвату антигена предшествует его разрушение с помощью лизосомальных ферментов. Современные данные свидетельствуют, что перитонеальные макрофаги продуцируют некоторые факторы роста и фибронектин, которые могут участвовать в процессе регенерации ткани, но вместе с тем и стимулировать образование спаек у больных эндометриозом9. Итак, резидентные макрофаги выполняют функцию «надзора» за репаративными процессами в брюшной полости; они предохраняют организм хозяина от вторжения чужеродных клеток (в т.ч., элементов канцерогенеза), а в комплексе с активированными макрофагами - обезвреживают дегенеративные фрагменты тканей. Резидентные макрофаги распознают и уничтожают чужеродные антигены и/или преобразуют их для последующей ликвидации их лимфоцитами. Кроме этого, макрофаги синтезируют особые вещества, способные индуцировать активацию и пролиферацию лимфоцитов и, следовательно, репарацию тканей. Механизм их биологического действия включает следующие основные аспекты:

1)маскирование чужеродного антигена для уничтожения его лимфоцитами;

2)продукция интерлейкина-1 и активация лимфоцитов;

3)синтез цитокинов;

4)стимулирование выработки промоноцитов и моноцитов;

5)иммобилизация активированных макрофагов;

6)продукция комплемента и простагландинов;

7)фагоцитоз клеток-мишеней и цитотоксическая активность;

8)повреждение ткани;

____________ А.Н. Стрижаков и AM. Давыдов_____________

9) образование спаек;

10) репарация ткани (фактор стимуляции фибробласта, фибронектин, эластаза, коллагеназа).

Состояниеиммунитетаубольныхгенитальным эндометриозом

Детально вопросы иммунного статуса больных эндометриозом впервые опубликованы в серии работ Н.В. Старцевой5' (справедливо уточнить, что гипотезу об иммунном происхождении эндометриоза впервые выдви-

нули М. V. Jonesco et G. Popesco23). В исследованиях Н.В.

Старцевой, проведенных на высоком методическом уровне, достоверно установлено, что эндометриоз развивается на фоне нарушенного иммунного гомеостаза (наличие Т-клеточного иммунодефицита, угнетение функции Т-супрессоров, активизация гиперчувствительности замедленного типа, снижение активности Т-лим- фоцитов при одновременной активации В-лимфоцитар- ной системы). Во всех наблюдениях эндометриоза, независимо от фазы менструального цикла, диагностирована повышенная активность трансформации В-клеток в бласты под воздействием митогена, а степень Т-имму- нодефицита коррелировала с тяжестью и распространенностью патологического процесса. В целом, в работах Н.В. Старцевой выявлены общие признаки иммунодефицита и аутоиммунизации при эндометриозе, свидетельствующие об ослаблении иммунного контроля и, обеспечении, таким образом, условий для имплантации и развития жизнеспособных фрагментов эндометрия вне зоны их нормального расположения. В последующих научных изысканиях, проведенных в этом направлении, внимание исследователей акцентировано на уточнении механизмов нарушений иммунологического контроля,

Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты

связанных с мониторингом роста чужеродных тканей. В частности, в качестве предмета поиска ученых выбрано изучение активности естественных киллеров в организме больных эндометриозом.

Естественная цитотоксичность лимфоцитов обнаружена сравнительно недавно , однако важность этой реакции для поддержания физиологического гомеостаза не вызывала сомнений. Основу феномена естественного цитотоксического воздействия составляет способность лимфоцитов интактных и неиммунизированных организмов уничтожать чужеродные типы клеток при совместном культивировании без участия системы комплемента и антител . В системе иммунологического надзора естественным киллерам (клетки-эффекторы естественной токсичности) отводится место «первой линии обороны». Именно естественные киллеры непосредственно участвуют в элиминации трансформированных чужеродных антигенов34. Инициативная роль естественных киллеров в системе иммунологического надзора не исключает возможность, что дефицит активности этих клеток предопределяет некоррегируемую имплантацию и развитие жизнеспособных эндометриальных фрагментов, проникших в брюшную полость вследствие ретроградной менструации. Следует отметить, что на снижение активности Т-киллеров при эндометриозе указывают многочисленные сведения литературы, в том числе и последних лет. В соответствии с этой концепцией, предполагается, что риск развития эндо-метриоза определяется двумя основными факторами:

а) интенсивностью ретроградного менструирования, определяющего количество элементов эндометрия, проникших в брюшную полость; б) уровнем компетентности защитной системы ес тественных киллеров.

А.Н. Стрижаков иА.И.Давыдов

Согласно данной гипотезе, в норме наблюдается равновесие между количеством ретроградных эндометриальных клеток и уровнем цитотоксичности естественных киллеров, конечным итогом которого является полная элиминация фрагментов эндометрия. Сдвиг этого равновесия в одну или другую сторону (первичный дефект естественных киллеров при нормальной интенсивности ретроградного менструирования или интенсификация последнего, когда даже неизмененный уровень токсичности не способен полностью инактивировать чужеродные ткани) приводит к возникновению эндометриоза. Естественно, сочетание этих факторов также обуславливает патологическую имплантацию фрагментов эндометрия (рис. 8.1).

Вместе с тем, многие вопросы, связанные с представленным патомеханизмом развития эндометриоза остаются неуточненными: во-первых, в ряде работ не обнаружена взаимосвязь между нарушениями иммунного статуса и эндометриозом31' ; во-вторых, окончательно не изучено влияние иммунных повреждений на тяжесть клинического течения заболевания (выраженность болевого синдрома, дисменорея, диспареуния, бесплодие) и, в-третьих, достоверно не установлено - является ли эндометриоз причиной или следствием нарушений иммунного гомеостаза.

Не менее противоречивы и аспекты, касающиеся развития аутоиммунных реакций у больных эндометри-

озом. В 1980 г. J.C. Weed et P. С. Arguemburger27 обнаружи-

ли отложения комплемента в эндометриоидных гетеротопиях, постулируя опосредуемое макрофагами развитие аутоиммунного ответа. В дальнейшем наличие аутоантител к ткани эндометрия при эндометриозе установлено в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов, что послужило основанием для пере-

Эндометриоз. Клинические итеоретическиеаспекты

ИНТЕНСИВНОСТЬ УРОВЕНЬ РЕТРОГРАДНОГО ЦИТОТОКСИЧНОСТИ МЕНСТРУИРОВАНИЯ

©©

равновесие отсутствие

эндометриоза

нарушение равновесия

<-►©© эндометриоз

©©нарушение^> равновесия

эндометриоз нарушение

равновесия

»«в эндометриоз

Рис. 8.1. Значение интенсивности ретроградного менструирования и уровня цитотоксичности в патогенезеэндометриоза

А.Н. Стрижаков иА.И.Давыдов

смотра позиций в отношении этиопатогенеза данного заболевания и позволило рассматривать эндометриоз в качестве аутоиммунного процесса. Однако, специфичность обнаруживаемых антител вызывает определенные сомнения; более того, остается неясным, почему развитие аутоиммунной реакции не приводит к склерозированию гетеротопий.

По-видимому, на основании только показателей иммунного статуса в периферической крови не представляется возможным полностью отразить локальные процессы, определяющие состояние гомеостаза в малом тазу. Поэтому, в настоящее время особое внимание уделяется изучению биохимического профиля перитонеальной жидкости. При этом особое внимание отводится макрофагам, которые непосредственно реагируют на присутствие чужеродных элементов. Достоверно установлено, что у больных эндометриозом наблюдается не только увеличение концентрации макрофагов в перитонеальной жидкости, но и усиление их активности, в частности, способности к фагоцитозу, хемилюминесценции и т.д. Помимо прочего, зарегистрирована четкая зависимость между тяжестью течения эндометриоза и степенью выраженности макрофагальной реакции в перитонеальной жидкости19,42, а исследования последних лет обнаружили повышение содержания макрофагов и в эндометриоиднои ткани '.

Изложенное выше убеждает, что исследование тка- нево-макрофагальной реакции при эндометриозе представляет одно из наиболее перспективных направлений в изучении патогенетических аспектов возникновения и развития данного заболевания. За последнее десятилетие расшифрованы многие механизмы участия макрофагов в развитии реактивных состояний организма. Основу цитотоксического эффекта макрофагов составляет их

Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты

способность генерировать ряд физиологических активных агентов, инициирующих тканевое поражение. В механизме поражающего действия этих агентов выделяют три аспекта, первый из которых обусловлен генерацией клетками свободнорадикальных продуктов кислорода (супероксиданион, радикал гидроксила, хлорамин и гипохлорная кислота синтезируются в ходе коопера-

тивного взаимодействия макрофагов и тканевых элемен-

тов)18'29'30.

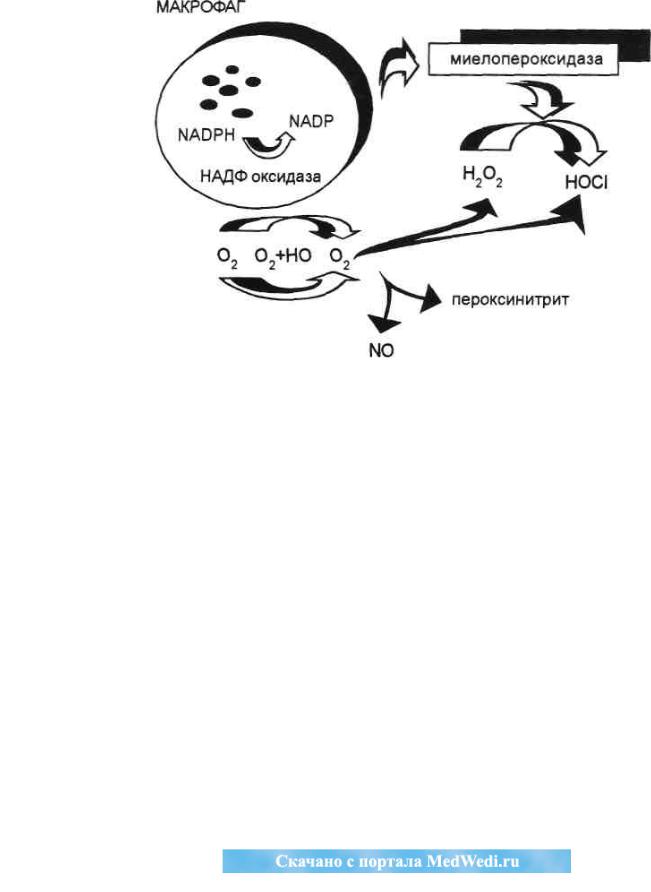

Окисление кислорода в лейкоцитах происходит с выделением достаточно токсичных продуктов - супероксиданиона и радикала гидроксила. Последние могут трансформироваться в гидроперекись водорода, которая является субстратом для не менее токсичных веществ, образующихся под влиянием высвобождающегося из макрофагов фермента миелопероксидазы - гипохлорной кислоты и хлорамина. Наконец, при взаимодействии супероксиданиона с высвобождающимся из лейкоцитов и тканей оксидом азота возможно формирование сильно токсического продукта пероксинитрита (рис. 8.2). Свободные радикалы непосредственным образом приводят к формированию периваскулярного отека в микроциркуляторном русле, способствуя тяжелым ишемическим расстройствам в тканях. После имбибиции ткани активными макрофагами свободнорадикальные продукты разрушают и клеточные структуры и волоконный каркас тканей .

Второй важный механизм поражающего действия активированных макрофагов связан с высвобождением из них нейтральных протеаз, в частности, эластазы и коллагеназы, которые содержатся в грануляционном аппарате клеток и высвобождаются при их активации. Активированные миелопероксидазои энзимы атакуют матрикс тканей, приводя к их дезорганизации16.

А.Н.СтрижаковиА.И.Давыдов

Рис. 8.2. Генерация свободнорадикальных продуктов с участием макрофагов

И, наконец, лейкоциты генерируют целый ряд физиологически активных агентов, влияющих на процессы воспаления и ишемии, а также регулирующих различные функции организма, в том числе и репродуктивную. Среди этих агентов выделяют простагландины и цитокины. Роль простагландинов в репродуктивной системы женщины нами подробно освещена в главе 5. Поэтому в данной главе изложены только концепции клинического значения цитокинов при эндометриозе.

Цитокины - соединения пептидной природы, высвобождаемые при воспалении, ишемии, иммунологических конфликтах и обладающие широким диапазоном