- •1. Геномы основных групп организмов: размеры, число генов и их организация. Взаимосвязь организации генома со сложностью организма и особенностями базовых молекулярно-биологических процессов.

- •2. Организация хромосом различных организмов.

- •7. Вилка репликации днк: ферменты и их свойства.

- •8. Стадии репликации.

- •9. Механизм репликации у e.Coli.

- •10. Особенности репликации у эукариот. Ori у дрожжей, их структурно-функциональная организация. Принципы контроля инициации репликации днк эукариот.

- •11. Синтез теломер.

- •12. Повреждения днк в клетке.

- •13. Прямая репарация оснований.

- •14.Механизмы эксцизионной репарации днк (эксцизия нуклеотидов, оснований).

- •15. Репарация ошибок репликации днк (мисмэтч репарация).

- •17.Роль рекомбинационных процессов в репарации повреждений днк. Арест, реверсия и рестарт репликационной вилки.

- •19.Основные типы мобильных генетических элементов эукариот: структура, гены и их продукты.

- •20.Механизм транспозиции ретровирусоподобных ретротранспозонов.

- •21. Общая, или гомологичная, рекомбинация.

- •22.Рекомбинация у бактерий.

- •24.Сайтспецифическая рекомбинация. Молекулярный механизм действия рекомбиназ. Интеграция фага 1 Типы хромосомных перестроек,mосуществляемых при сайтспецифической рекомбинации.

- •26.Промотор прокариот и механизм его распознавания рнк-полимеразой. Альтернативные s-факторы(этого калла нет, но есть не s факторы а сигма, что и описаны ниже). Стадии транскрипционного цикла.

- •27.Промоторы эукариот: размеры, положение, структура и механизм

- •28.Регуляция процесса транскрипции прокариот. Лактозный и триптофановый опероны. Про опероны (изучите как они работают в различных ситуациях, здесь такого нет!!!!)

- •29. Нематричный синтез рнк.

- •30. Информационная рнк, ее структура и функциональные участки, различия у про-и эукариот. Модификация 5'- и 3'-концов транскриптов и ее значение.

- •31. Интроны. Особенности структуры и механизмы сплайсинга. Аутосплайсинг.

- •32. Сплайсинг пре-тРнк.

- •34. Транс-сплайсинг и альтернативный сплайсинг: механизмы, роль, распространение, примеры.

- •35. Процессинг тРнк

- •37. Транспортные рнк: первичная, вторичная и третичная структура, роль модифицированных нуклеотидов.

- •38. Аминоацилирование тРнк. Аминоацил-тРнк-синтетазы, их структура и механизм действия. Специфичность аминоацилирования, механизмы ее контроля.

- •41. Последовательность событий при инициации трансляции эукариот. Белковые факторы, взаимодействующие с рибосомой и с мРнк.

- •42. Механизм элонгации полипептидной цепи в процессе трансляции.

- •44. Ингибиторы синтеза белка

- •45. Молекулярные шапероны семейства Hsp60. Рабочий цикл шаперонина GroEls

- •46. Классы генов теплового шока у b. Subtilis. Рабочий цикл шаперонного комплекса DnaKj-GrpE

- •47. Деградация белка: атф-зависимые протеазы прокариот и 26s-протеасома эукариот. Насчет атф-зависимые протеазы не точно!!!

- •48. Механизм распознавания аномальных белков. Система убиквитинирования белков эукариот

- •49. Секреция белков прокариот: Sec-аппарат и сигнальный пептид (лекция)

- •50. Принципы распределения белков по компартментам клетки эукариот.

- •51. Транспорт белков в митохондрии и хлоропласты, контроль локализации белков внутри этих органелл.

- •52. Устройство и принципы действия бактериальных систем секреции белков.

- •53. Котрансляционная транслокация белка в полость эндоплазматического ретикулума. Srp-частица и ее рецептор.

- •54. Механизм транспорта белков через ядерные поры.

- •5 5. Структура белков-регуляторов транскрипции и механизм их взаимодействия с днк.

- •56. Сенсорные механизмы бактерий. Двухкомпонентные регуляторные системы: принцип действия и примеры. Сигнальные каскады у бактерий.

- •59. Сенсорные механизмы эукариот. Общие принципы детекции и передачи сигнала. Сигнальный путь jak-stat.

- •60.Типы рецепторных протеинкиназ. Механизмы их активации и дальнейшей передачи сигнала. Контроль специфичности сигнализации. Сигнальный путь Ras/mapk в клетка млекопитающих.

- •61.Регуляция экспрессии генов на уровне организации днк. Регуляция активности генов обусловленная метилированием днк

- •62.Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции. Ответ говно выучить надо когда выйчишь лактозный и триптофановый оперон

- •63.Регуляция экспрессии генов на уровне созревания рнк. Регуляция экспрессии генов на уровне трансляции.

- •Редактирование рнк

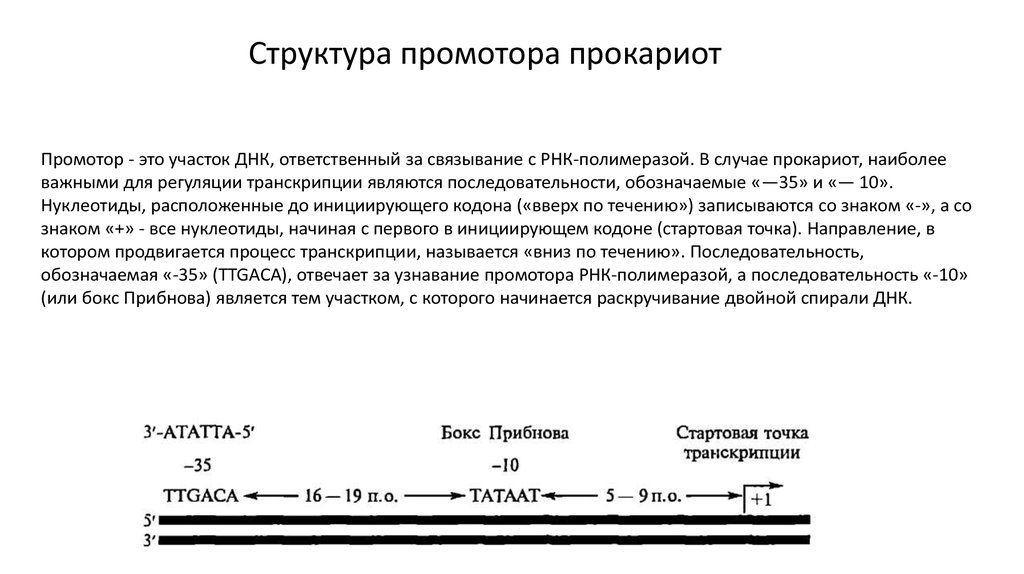

26.Промотор прокариот и механизм его распознавания рнк-полимеразой. Альтернативные s-факторы(этого калла нет, но есть не s факторы а сигма, что и описаны ниже). Стадии транскрипционного цикла.

Альтернативные сигма-факторы играют важную роль в регуляции генной экспрессии у прокариот. Они позволяют РНК-полимеразе распознавать различные промоторы и тем самым инициировать транскрипцию разных генов в ответ на изменения в окружающей среде.

Сигма-факторы являются подразделением белковой подединицы РНК-полимеразы, которая связывается с промотором ДНК и инициирует процесс транскрипции.

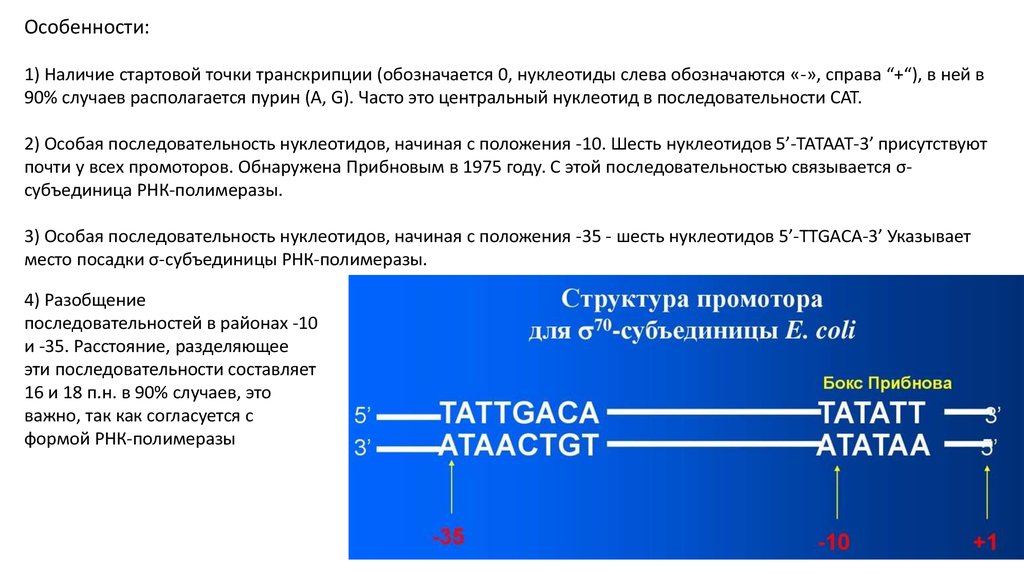

Прокариотическая РНК-полимераза распознает определенные последовательности ДНК, называемые промоторами, которые отмечают начальные точки транскрипции. Промоторы содержат консенсусные последовательности, которые распознаются РНК-полимеразой и связанными с ней факторами.

У прокариот промотор включает ряд консервативных мотивов, важных для узнавания его РНК-полимеразой, в частности так называемые последовательности -10 и -35. Промотор асимметричен, что позволяет РНК-полимеразе начать транскрипцию в правильном направлении и указывает то, какая из двух цепей ДНК будет служить матрицей для синтеза РНК.

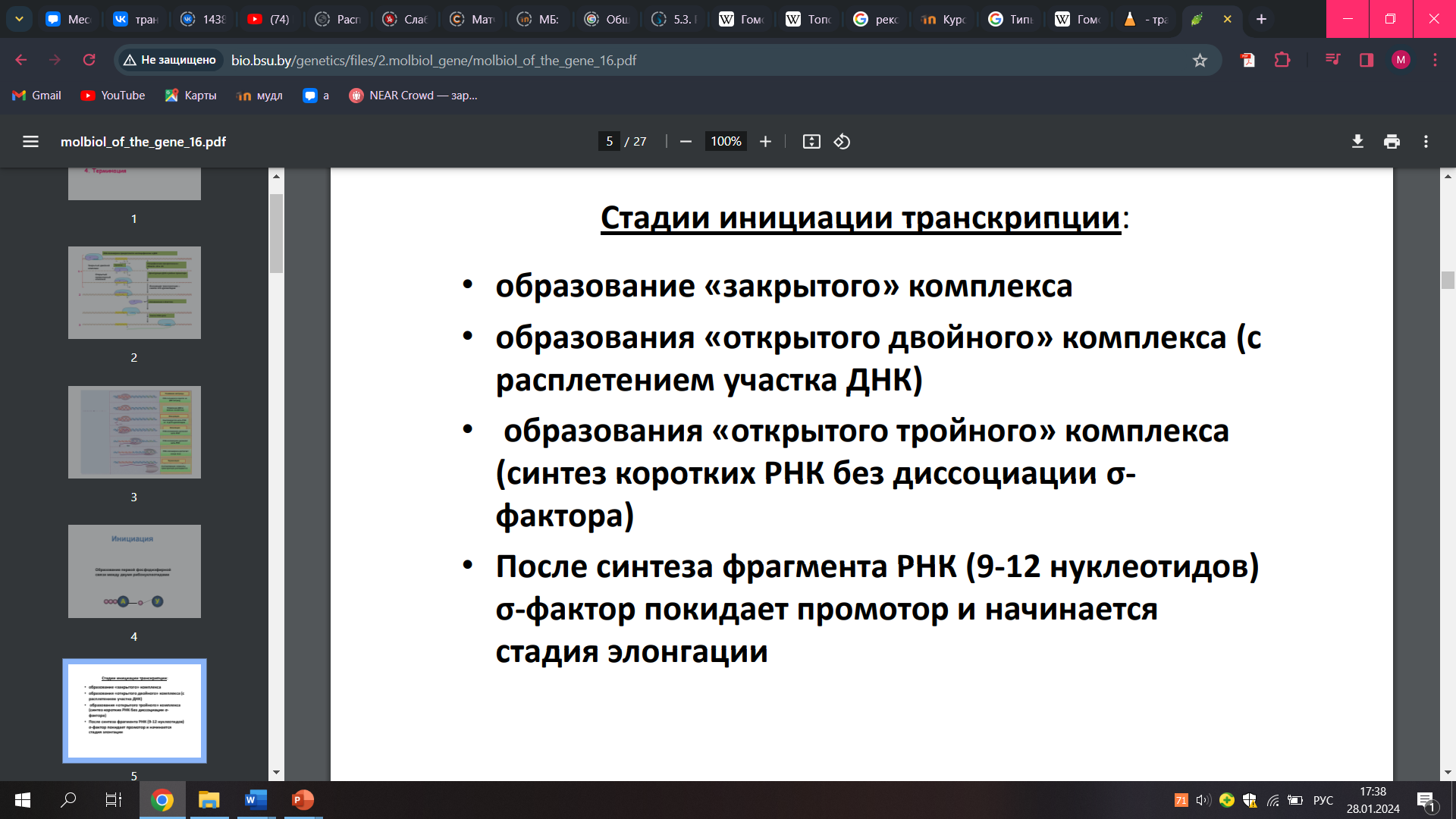

Во время транскрипции РНК-полимераза связывается с определенной областью ДНК, называемой промотором. Это взаимодействие запускает раскручивание двойной спирали ДНК, позволяя ферменту получить доступ к цепи матрицы. Затем РНК-полимераза начинает синтезировать РНК1. РНК-полимераза функционирует в сотрудничестве с различными белками для осуществления транскрипции. Эти белки способствуют специфическому связыванию РНК-полимеразы с ДНК, облегчают раскручивание нитей ДНК, модулируют ферментативную активность РНК-полимеразы и регулируют скорость и точность транскрипции

В процессе следующей стадии – элонгации – происходит удлинение цепи РНК. При этом новосинтезированная цепь РНК образует короткие отрезки гибридной двойной спирали ДНК-РНК (рис. 4.2), которые необходимы для правильного копирования матричной цепи ДНК.

Как только РНК-полимераза приблизится к терминатору, начинается последняя стадия – терминация, в результате которой происходит распад тройного комплекса и освобождение вновь синтезированной молекулы РНК – транскрипта.

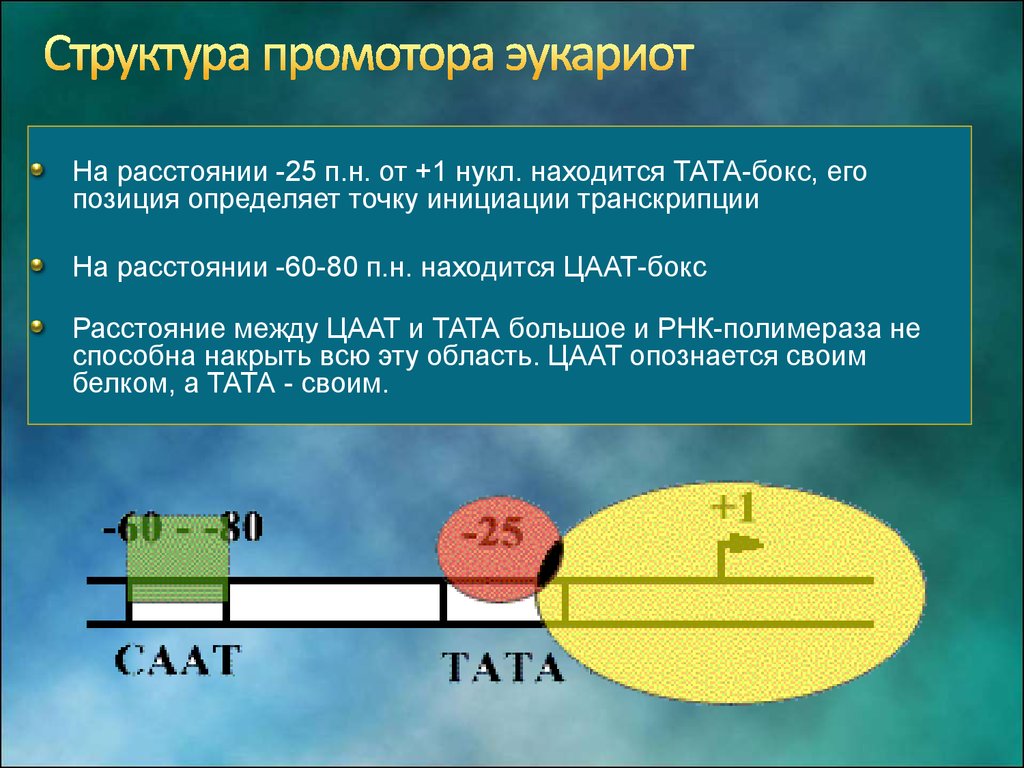

27.Промоторы эукариот: размеры, положение, структура и механизм

распознавания различными РНК-полимеразами.

Промотор представляет собой последовательность нуклеотидов, обеспечивающую базальный (но не максимальный) уровень транскрипции соответствующего транскриптона. Он является той минимальной последовательностью, которая специфически распознается холоферментом РНК-полимеразы среди случайных последовательностей нуклеотидов.

Промотор эукариотических генов (размер 40-60 п.н.), узнающийся РНК-полимеразой промотор содержит два базовых регуляторных элемента: ТАТА-последовательность (положение -25) и специфическую нуклеотидную последовательность, обогащенную пиримидинами в положении -75.

Основной элемент промотора - место связывания РНК-полимеразы, которое она занимает перед началом синтеза РНК. В состав промоторов могут входить также участки связывания белков-регуляторов.

Механизм У эукариот регуляторные элементы собраны в регуляторные регионы. Основной регуляторный элемент эукариот – это коровый (базальный) промотор. Он обеспечивает сборку базального транскрипционного комплекса (из основных факторов транскрипции и РНК-полимеразы) и инициацию транскрипции на базальном (исходном, базовом) уровне. Часто этот уровень так низок, что приводит к синтезу лишь единичных молекул РНК и, в дальнейшем, белков.

Промоторные элементы, контролирующие точку инициации и интенсивность транскрипции.

Промоторы, узнаваемые РНК-полимеразой II, содержат три различных семейства регуляторных последовательностей ДНК. Последовательности первого семейства включают так называемые базальные элементы промотора, расположенные вблизи точки инициации транскрипции. В настоящее время известны два класса базальных элементов: TATA-последовательность, расположенная за 25–30 нуклеотидов до точки инициации (каноническая последовательность – TATAa/tAa/t), и так называемый инициатор (Inr), последовательность которого обогащена пиримидинами. Элементы TATA-последовательности и инициатор необходимы для сборки ДНК-белкового инициационного комплекса и распознаются основными факторами транскрипции. Промоторы РНК-полимеразы II содержат один или оба регуляторных элемента или же не имеют их вообще. При этом оба элемента могут функционировать независимо друг от друга или же в их действии наблюдается синергизм.

|

К двум другим классам цис- регуляторных промоторных элементов у эукариот относятся последовательности, расположенные вблизи промотора (от 50 до нескольких сотен пар оснований перед точкой инициации), а также дистальные элементы (энхансеры и сайленсеры), расстояние которых от промотора может превышать 60 т.п.о. Оба класса таких последовательностей содержат сайты связывания регуляторных белков, модулирующих транскрипцию.