- •1. Аллергические пробы in vivo и in vitro, их сущность, применение.

- •2. Анатоксины. Получение, применение. Антитоксический иммунитет

- •3. Антибактериальные препараты. Классификация. Механизмы антибактериального действия. Механизмы возникновения и распространения устойчивости.

- •4. Антимикробные препараты. История создания. Классификация. Способы получения.

- •5. Бактериологический метод диагностики. Требования к выращиванию бактерий в искусственных условиях.

- •6. Бактериоскопический метод диагностики, его задачи и возможности. Методы микроскопии и их применение.

- •7. Бактериофаги. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Умеренные и вирулентные бактериофаги. Лизогения.

- •8. Бактериофаги. Получение, титрование. Практическое применение в диагностике, профилактике и лечение

- •9. Вакцины Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия

- •10. Внутривидовое типирование бактерий. Методы. Использование в практике

- •11. Врожденный иммунитет. Фагоцитоз. Показатели фагоцитоза

- •12. Геном бактерий. Хромосома, нехромосомные элементы генома. Подвижные элементы генома и их роль в изменчивости бактерий

- •Характеристика генетического аппарата бактерий Организация генома.

- •Плазмиды могут интегрировать в бактериальную хромосому, тогда их называют эписомами. Репликация плазмид начинается со связывания с итероном (место старта репликации) инициирующего репликацию белка.

- •Плазмиды классифицируют на несколько групп в зависимости от:

- •Ø 1 Размера: большие, средние, малые (космиды).

- •Как правило, являются конъюгативными. Состоят из двух участков:

- •Плазмиды участвуют в генетических перестройках, обеспечивают горизонтальный перенос генов, используют в качестве векторов в генной инженерии.

- •Различают два класса подвижных элементов: транспозоны и ретротранспозоны. Такая классификация основана на механизмах, с помощью которых перемещаются подвижные элементы.

- •13. Гиперчувствительность замедленного типа. Кожно-аллергические пробы и их использование в диагностике некоторых инфекционных заболеваний.

- •14 Грибы. Строение клетки. Классификация грибов по морфологии таллома.

- •15. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы. Использование в практике.

- •16. Дисбиозы. Препараты для восстановления микробиоты

- •17 Иммунодиагностика (серодиагностика) инфекционных заболеваний. Принципы и диагностические критерии.

- •18. Иммунопрофилактика, иммунотерапия. Осложнения: анафилактический шок, сывороточная болезнь. Их предупреждение

- •19. Иммуноферментный анализ, иммуноблоттинг. Принципы методов, используемые реагенты и оборудование, применение.

- •20. История микробиологии. Этапы развития. Современные задачи.

- •21. Культивирование бактерий in vitro. Требования к условиям культивирования. Питательные среды, их классификация. Требования, предъявляемые к питательным средам

- •22. Методы культивирования вирусов. Вирусологический метод, основные этапы.

- •24. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. МПК (МИК) и МБК. Критерии определения бактериальных изолятов как чувствительные, устойчивые, умеренно чувствительные

- •Достоинства метода

- •Недостатки метода

- •Мудл:

- •Метод пограничных значений (break-point method)

- •Достоинства метода

- •Недостатки метода

- •Метод разведений в жидкой среде

- •Достоинства метода

- •Недостатки

- •Недостатки метода

- •25. Механизм фагоцитоза. Выживание микобактерий туберкулеза в фагоците. Туберкуломы.

- •Общая информация по учебнику Зверева.

- •Фагоцитоз – процесс поглощения клеткой частиц или крупных макромолекулярных комплексов, складывающийся из нескольких этапов:

- •*Фагоциты – это макрофаги (моноциты и тканевые макрофаги) и микрофаги (нейтрофилы).

- •Касаемо туберкулеза и фагоцитоза:

- •Фагосома→фаголизосома→ в результате процессирования МБТ в фаголизосоме фрагменты микобактерии презентуются на поверхность макрофага. Исходы попадания МБТ в фаголизосому:

- •26 . Механизмы возникновения и распространения устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. Природная и приобретенная устойчивость к антибактериальным препаратам.

- •Различают природную (видовую, первичную, естественную) и приобретенную устойчивость.

- •Видовая устойчивость

- •является постоянным видовым признаком

- •Детерминируется хромосомой

- •Отсутствие мишени для АМП или недоступность мишени из-за инзкой проницаемости ЦПМ или ферментативной инактивации АПМ

- •свойство отдельных штаммов бактерий сохранять жизнеспособность при концентрациях антибиотиков, которые подавляют основную часть микробной популяции

- •эффективность препарата не всегда снижается

- •Генетические механизмы АБ-резистентности

- •Мутации

- •Рекомбинации (перераспределение генов с созданием новых комбинаций)

- •Репликативные единицы

- •Нерепликативные едицины

- •o Генные кассеты – автономные, нереплицирующиеся, замкнутые в кольцо элементы.

- •o Интегрон – система захвата и экспрессии генов, например, в генной кассете

- •Биохимические механизмы развития устойчивости к химиотерапевтическим препаратам.

- •1. Выработка ферментов, инактивирующих АБ

- •2. Снижение проницаемости ЦМП бактерии для АБ

- •3. Структурные изменения мишени

- •4. Альтернативные пути метаболизма

- •5. Эффлюкс – актиный выброс АБ из клетки

- •Диагностика резистентности:

- •o Диско-диффузионный метод

- •o Е-тест

- •o Метод серийных разведений

- •27. Механизмы обмена генетической информацией у бактерий

- •28. Механизмы формирования и распространения устойчивости к антибактериальным препаратам бактерий – возбудителей инфекционных болезней

- •29. Микробиота желудочно-кишечного тракта человека

- •30. Микробиота урогенитального тракта человека

- •31. Моноклональные антитела. Получение. Использование

- •32. Морфология микроорганизмов. Морфологические группы бактерий

- •33. Нагрузочные серологические реакции. Реакции непрямой гемагглютинации. Компоненты. Применение

- •34. Наследственность и изменчивость у бактерий. Механизмы обеспечения и передачи дочерним клеткам генетической информации. Механизмы изменчивости

- •35. Органеллы бактериальной клетки. Функциональное назначение органелл

- •36. Особенности биологии вирусов. Принципы классификации вирусов

- •37. Особенности противовирусного иммунитета

- •38. Отличительные черты риккетсий. Методы культивирования. Риккетсиозы, общая характеристика.

- •39. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы вирулентности. Генетические основы распространения факторов вирулентности среди бактерий.

- •40. Понятие о морфологических свойствах микроорганизмов. Морфологические группы бактерий.

- •41.Понятие об инфекции. 3 участника инфекционного процесса. 3 звена эпидемической цепи

- •42. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. Вклад российских ученых в развитии микробиологии и иммунологии.

- •44. Принципы классификации инфекционных заболеваний.

- •45. Противогрибковые препараты.

- •46. Различия в строении микроорганизмов прокариот и эукариот

- •47. Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки. Применение.

- •48. Реакция иммунофлюоресценции. Механизм, типы, компоненты, применение для индикации антигенов и иммунодиагностики

- •49. Реакция нейтрализации токсина антитоксином. Механизм. Способы постановки, применение

- •50. Реакция преципитации. Механизм, компоненты. Способы постановки. Применение.

- •Компоненты: АГ (преципитоген), АТ (известная преципитирующая сыворотка), электролит (физ.раствор).

- •Способы постановки (с применением)

- •51.Роль врожденного и приобретенного иммунитета в развитии инфекции

- •52. Рост и размножение бактерий в искусственных условиях. Фазы размножения

- •53. Спирохеты. Характеристика. Особенности строения. Роль в патологии человека

- •54. Стерилизация, способы, аппаратура

- •55. Строение бактериального генома. Хромосомные и внехромосомные элементы. Подвижные элементы. Умеренные бактериофаги и их роль в изменчивости генома

- •56. Структура и функции клеточной стенки бактерий. Особенности строения клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •57. Тинкториальные свойства бактерий. Цели и методы окраски

- •Источник: Mikrobiologia_Zverev, khoroshie_lektsii_po_mikre

- •58. Типы и механизмы питания бактерий. Классификация бактерий по используемым источникам углерода и энергии. Прототрофы и ауксотрофы

- •59. Токсины бактерий, их природа и свойства. Получение и применение экзо- и эндотоксинов.

- •60. Транспорт веществ в бактериальную клетку. Экскреция высокомолекулярных соединений из бактериальной клетки

- •61. Ферменты бактерий. Роль ферментов в патогенности бактерий Идентификация бактерий по ферментативной активности

- •62. Чистые культуры микроорганизмов. Принципы и методы выделения

- •63. Энергетический метаболизм у бактерий. Типы энергетического метаболизма. Типы дыхания.

- •64. Этапы взаимодействия вирусов с чувствительными клетками и факторы, способные их нарушить. Формы вирусной инфекции.

- •1. Аденовирусная инфекция. Характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика.

- •2. Актиномицеты. Актиномикозы, диагностика и принципы лечения

- •Морфология. Род Actynomyces Ветвящиеся бактерии.

- •Ветвящиеся грамположительные некислотоустойчивые неспорообразующие бактерии. Они полиморфны и могут быть палочковидной неправильной формы, прямыми или слегка изогнутыми с утолщениями на концах.

- •В мазках располагаются одиночно, парами Y-, V-образно или в виде палисада. Часто образуют нити длиной 10–50 мкм и хорошо развитый истинный несептированный мицелий (у одних видов — длинный редко ветвящийся, у других — короткий и сильноветвящийся).

- •Не содержат в клеточной стенке хитина, стенка имеет строение грамположительных бактерий. Мицелий имеет вид тонких прямых палочек, образуют нити.

- •Все морфологические формы способны к истинному ветвлению, особенно на тиогликолевой полужидкой среде. По Граму окрашиваются плохо, часто образуют зернистые либо четкообразные формы; некислотоустойчивы.

- •Типовой вид — Actinomyces bovis.

- •Антигенная структура. В ИФА выделяют 6 cepoгpyпп: A, B, C, D, E и F

- •Патогенез. Вызывают оппортунистическую инфекцию. Наиболее частым возбудителем которой является A. israelii.

- •Клиника. Актиномикоз.

- •Актиномицеты вызывают актиномикоз — хроническое гнойно-воспалительное заболевание с образованием гранулем.

- •Для диагностики используют бактериоскопический, бактериологический, серологический и аллергологический методы.

- •По обнаружению в исследуемом материале друз актиномицетов, имеющих вид мелких желтоватых или серовато-белых зернышек с зеленоватым отливом. По Граму споры окрашиваются в темно-фиолетовый, мицелий — в фиолетовый, а друзы — в розовый цвет.

- •Лечение. Лучшие результаты дает сочетание этиотропной терапии (антибиотики) и иммунотерапии актинолизатом. Применение пенициллина, тетрациклина, эритромицина, клиндамицина.

- •Профилактика. Специфическая профилактика - нет. Неспецифическая - повышение иммунного статуса.

- •Источники: Mkb_-_teoriaA.pdf, Уч. Микробиология _Зверев

- •3. Аспергиллез. Морфология возбудителей. Методы и критерии диагностики.

- •4. Вирусы герпеса. Классификация, значение в патологии человека. Профилактика

- •5. Вирусы ЭКХО и Коксаки, вызываемые ими заболевания. Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций.

- •6. ВИЧ-инфекция. Характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика. Профилактика.

- •7. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая и неспецифическая профилактика. Принципы лечения

- •8. Возбудители бруцеллеза. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •9.Возбудители брюшного тифа и паратифов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •10. Возбудители возвратных тифов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения

- •11. Возбудители гнойно-септических инфекций. Принципы лабораторной диагностики.

- •12.Возбудители гриппа. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •13. Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика

- •14. Возбудители коклюша и паракоклюша. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика

- •15. Возбудители микобактериозов. Морфология, особенности строения микобактериальной клетки). Распространенность. Лабораторная диагностика

- •16. Возбудители микозов кожи и ее придатков

- •17. Возбудители ОРВИ. Общая характеристика. Принципы диагностики, профилактики и лечения.

- •18. Возбудители пищевых токсикоинфекций. Лабораторная диагностик.

- •19. Возбудители сальмонеллезных гастроэнтеритов. Характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения

- •20. Возбудители пищевых токсикоинфекций. Лабораторная диагностика.

- •21. Возбудители туберкулеза. Классификация. Особенности микобактериальной клетки. Распространенность.

- •22. Возбудители хламидиозов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Принципы лечения

- •23. Возбудители шигеллезов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и принципы лечения

- •24. Возбудители эшерихиозов. Характеристика. Лабораторная диагностика эшерихиозов

- •25. Возбудитель бешенства. Характеристика. Патогенез. Специфическая профилактика.

- •26. Возбудитель ботулизма. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •27. Возбудитель дифтерии. Характеристика. Лабораторная диагностика. Выявление антитоксического иммунитета. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •Возбудитель дифтерии Corynebacterium diphtheria (только токсигенные штаммы).

- •Характеризуется фибринозным воспалением в месте входных ворот и интоксикацией организма с преимущественным поражением сердца, почек, нервной системы.

- •Характеристика:

- •Источник инфекции – человек, больной или носитель.

- •Таксономия возбудителя дифтерия: порядок (Actinomycetales), семейство (Corynebacteriaceae), род (Corynebacterium), вид (Corynebacterium diphtheria).

- •Дополнительная характеристика биовара: способность к продукции дифтерийного экзотоксина (гистотоксина).

- •Морфология:

- •В мазках располагаются римскими V, X.

- •Неподвижные

- •Имеют микрокапсулу

- •Споры не образуют

- •Физиология:

- •Тип питания: гетеротроф

- •Тип дыхания: факультативный анаэроб

- •Требовательность к пит среде: требователен, т.к. растёт только на специальных средах

- •Характер роста на плотной среде: На среде Клауберга -II (кровь+теллурит калия) 3 типа колоний: крупные серые неровные, напоминающие маргаритки; мелкие чёрные выпуклые и ровные; колонии смешанного вида

- •Характер на жидкой среде: Не растёт. засевают в полужидкую среду обогащения на 16ч, но потом пересаживают

- •Ферменты:

- •Нелиполитические, как и большинство в семействе. Большинство штаммов не ферментирует крахмал, декстрин и гликоген.

- •Факторы адгезии и защиты от фагоцитоза (микрокапсула, пили)

- •Экзотоксин (гистотоксин: субъединица А – это токсичный полипептид (продукция определяется бактериальным геном), субъединица В – это транспортный полипептид (продукция определяется геном умеренного бактериофага))

- •Антигенные свойства:

- •Наличие антигенных разновидностей: На основании культуральных свойств выделяют 3 биовара: gravis, mitis, intermedius

- •O-ag – группоспецифический полисахаридный антиген клеточной стенки, прекрасно реагирующий с антигенами микобактерий и нокардий

- •K-ag – полисахаридный антиген микрокапсулы – 58 сероваров.

- •* Corynebacterium pseudodiphtheria “ближайший родственник” Corynebacterium diphtheria. входит в состав нормальной микрофлоры человека. Отличается только тем, что не продуцирует экзотоксин.

- •Устойчивость к факторам внешней среды:

- •Устойчивость возбудителя во внешней среде: средняя устойчивость. весьма чувствителен к действию многих антибиотиков, но устойчив к высушиванию и низким температурам.

- •- Чувствительны к стандартным дезинфицирующим процедурам

- •Биохимические свойства:

- •Расщепляют цистин с образованием H2S

- •Продуцирует экзотоксин

- •Каталаза (+)

- •Не расщепляет мочевину

- •Расщепляет глюкозу, мальтозу и не расщепляет сахарозу

- •Восстанавливает нитраты в нитриты

- •Расщепление крахмала различается у разных биоваров

- •Эпидемология:

- •Источник: больной человек или носитель.

- •Механизм передачи: основной - аспирационный. Пути передачи: воздушно-капельный, но возможен и контактно-бытовой (бельё, игрушки).

- •Патогенез:

- •Входные ворота – слизистые носа, зева, дых.путей. По локализации процесса принято различать Дифтерия зева, носа, гортани, трахеи и бронхов, глаз, наружных половых органов, кожи и пр-

- •Дифтерия зева — наиболее частая форма; она наблюдается в 85—90% и более всех случаев Дифтерия. Различают три основные формы: локализованную, распространённую и токсическую.

- •При токсической Дифтерия обнаруживаются изменения в надпочечниках: в мозговом и корковом веществе отмечаются резкая гиперемия, кровоизлияния и деструктивные изменения клеток вплоть до полного некроза и распада.

- •Наиболее глубокие дегенеративные изменения отмечаются в миокарде — паренхиматозное перерождение мышечных волокон вплоть до полного миолиза, глыбчатый распад (рисунок 3) или диффузное дегенеративное ожирение.

- •- др. формы: дифтерия носа, глаз, раны, наружных половых органов у девочек

- •Иммунитет – Приобретенный иммунитет – стойкий напряженный антитоксический

- •*Определение токсигенности C. diphtheriae:

- •биологическая проба на животных – при внутрикожном введение морским свинкам культуры дифтерийной палочки – некроз в месте введения, последующая гибель животного;

- •заражение куриных эмбрионов (наблюдается гибель под действием токсина);

- •внесение в культуру клеток (оказывает ЦПД);

- •использование ДНК-зондов для обнаружения tox-оперона в геноме;

- •РДП по Илеку и Оухтерлони – основывается на способности токсина и антитоксина диффундировать в агар и образовывать по ходу диффузии усы, полосы, стрелы преципитации

- •Серологический метод – сыворотка (РПГА)

- •Молекулярно-биологический метод – ПЦР (обнаружение tox-гена)

- •Источник: лекции 21 года и Коваленко

- •28. Возбудитель кампилобактериоза. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения.

- •29. Возбудитель клещевого энцефалита. Характеристика

- •30. Возбудитель кори. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика

- •Эпидемиология.

- •Источник - атропонозная инфекция - только больной человек, состояние вирусоносительства при кори не установлено. Вспышки обычно в конце зимы и весной.

- •Путь: аэрогенно – воздушно-капельно. Индекс контагиозности 100%.

- •Профилактика. Для профилактики кори используют вакцины:

- •31. Возбудитель краснухи. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •32. Возбудитель Ку-лихорадки. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •33. Возбудитель паротита. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •34. Возбудитель сибирской язвы. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика Принципы лечения

- •35. Возбудитель сифилиса. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения.

- •36. Возбудитель туляремии. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •Таксономия.

- •Морфология.

- •Очень мелкие (0,1*1.5мкм) полиморфные(кокки, овоиды, зерна, неправильной формы) Гр (-) палочки, неподвижные, не образующие спор, могут образовывать капсулу.

- •Культуральные свойства.

- •При культивировании на искусственных средах происходит аттенуация бактерий и превращение их из вирулентной в авирулентную форму.

- •Биохимические свойства.

- •Антигенные свойства.

- •Факторы патогенности

- •Эпидемиология

- •Устойчивость в окружающей среде

- •В окружающей среде сохраняется долго при низких температурах, особенно в зерне и соломе. Бактерии нестойки к высокой температуре, УФ-лучам и чувствительны к большинству АБ.

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Иммунитет

- •После перенесенной инфекции иммунитет сохраняется длительно, иногда пожизненно; развивается аллергизация организма к антигенам возбудителя.

- •Бактериоскопическое исследование. Из исследуемого материала готовят мазки, окрашивают по Граму. В чистой культуре - мелкие кокки. В мазках из органов преобладают палочковидные формы. Спор не образуют, Гр (-).

- •Лечение

- •Применяют АБ аминогликозиды, макролиды и фторхинолоны. При затяжном тячении проводят комбинированную АБ-терапию и вакцинотерапию с применением убитой лечебной вакцины (курс 6-10 инъекций)

- •Профилактика

- •Специфическая профилактика - применяют живую туляремийную вакцину (из штамма №15). Иммунитет длительный (5-6 лет), проверяется с помощью пробы с тулярином.

- •Неспецифическая профилактика – направлена на борьбу с грызунами.

- •37.Возбудитель холеры. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика

- •38. Возбудитель чумы. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика Принципы лечения

- •39. Гонококки. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения

- •40. Классификация микозов по локализации инфекционного процесса

- •41. Криптококкоз. Возбудители. Лабораторная диагностика криптококкоза

- •42. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза. Эпидемиология. Механизмы действия основных противотуберкулезных препаратов и механизмы возникновения устойчивости к ним. Лабораторная диагностика

- •43. Микологический метод диагностики микозов. Методы идентификации дрожжей и нитчатых грибов.

- •44. Микоплазмы. Биологические свойства, особенности строения. Роль в патологии человека. Принципы диагностики и лечения

- •45. Микоплазмы. Биологические свойства, особенности строения. Роль в патологии человека. Принципы диагностики и лечения.

- •46. Общая характеристика рода Candida. Методы и критерии диагностики.

- •47. Патогенные и условно-патогенные грибы. Классификация грибов по группам патогенности.

- •49 Стафилококки.Характеристика. Лабораторнаядиагностика стафилококковых инфекций. Стафилококковое носительство

- •50. Стрептококки. Характеристика. Лабораторная диагностика стрептококковых инфекций.

- •51. Факторы риска развития микозов. Шесть основных групп больных микозами.

- •Наиболее значимые факторы:

- •Основные группы подверженные развитию микозов это:

- •Пульмонологические больные тяжелой формой астмы, ХОБЛ, туберкулезом, муковисцидозом

- •Нарушение биологических защитных барьеров при обширных травмах, ожогах, повреждениях слизистых

- •Женщины детородного возраста склонные к развитию кандидозных вагинитов в т.ч. рецидивирующих

- •Здоровые люди с очаговыми микозами, например поражения ногтей или волос, кожи.

- •Лечению подобные формы поддаются достаточно тяжело и имеют склонность к хронитизации.

- •52. Характеристика возбудителей гепатитов. Методы диагностики и профилактики.

- •Выделяют 10 возбудителей вирусных гепатитов: A, B, C, D, E, F, G, H, TTV и SEN, которые с учетом механизма передачи разделяются на 2 группы:

- •Вирусные гепатиты с энтеральным (фекально-оральным) механизмом передачи – A, E, F;

- •● Гепатит А (синонимы: инфекционный, эпидемический гепатит, болезнь Боткина) – острое инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся поражением печени.

- •Семейство – Picornaviridae

- •Род – Hepatovirus (Enterovirus)

- •Вид – HAV=Hepatitis A virus (тип 72)

- •Антигенная структура. У вируса гепатита А выделяют один антиген – HA-Ag – видоспецифический, связанный с капсидными белками.

- •Культивирование. Вирус гепатита А выращивают:

- •Репродукция: аналогична всем пикорнавирусам.

- •Резистентность.

- •HAV значительно устойчив во внешней среде. Годами сохраняется при низкой температуре (- 200С), при комнатной температуре (210С) – несколько недель, 600С – 12 часов, 1000С – 5 минут.

- •Вирус устойчив к кислотам, щелочам, не инактивируется эфиром. В растворе формалина погибает в

- •Эпидемиология.

- •Источник инфекции – больной человек.

- •Механизм передачи – фекально-оральный (пути – водный, алиментарный, контактно-бытовой).

- •Отмечается выраженная осенне-зимняя сезонность заболевания (пик – август-сентябрь).

- •Чаще болеют дети дошкольного и начального школьного периода в возрасте от 5 до 14 лет.

- •Патогенез и клинические особенности.

- •температуры тела до фебрильного уровня и катаральными симптомами) и диспепсическом (характеризуется ухудшением аппетита, тошнотой, иногда рвотой, горечью во рту, чувство тяжести в правом подреберье).

- •3. Вторичная репродукция вируса в гепатоцитах: HAV оказывает прямое

- •цитопатическое действие на гепатоциты, что приводит к их некрозу (синдром цитолиза) и

- •нарушению всех видов обмена (белкового, углеводного, жирового и пигментного), в особенности к нарушению биллирубинового обмена. Клинически – стадия разгара болезни, проявляющаяся потерей

- •4. Вторичная вирусемия и генерализация инфекции.

- •5. Иммуногенез и высвобождение организма от возбудителя с полным выздоровлением.

- •Осложнения возникают редко, хронические формы не развиваются.

- •Иммунитет.

- •У переболевших формируется постинфекционный иммунитет – гуморальный, стойкий, пожизненный.

- •Микробиологическая диагностика. Маркеры острой инфекции:

- •HAV-РНК в сыворотки крови;

- •HAV-Ag в фекалиях и в сыворотке крови;

- •анти-HAV-IgM в сыворотки крови;

- •Маркеры перенесенного гепатита:

- •анти-HAV-IgG в сыворотке крови.

- •Специфическая профилактика проводится по эпидпоказаниям.

- •Пассивная при контакте с больным – введении донорского γ-глобулина, который обеспечивает защиту в течении 3-4 месяцев;

- •гидроокиси алюминия.

- •Специфическое лечение не существует

- •Возбудителями парентеральных вирусных гепатитов является вирус гепатита В, а также вирусы гепатитов D, C, G.

- •Семейство – Hepadnoviridae (от лат. hepa – печень, от англ. dna – ДНК)

- •Вид – HBV (Hepatitis B virus)

- •Геном вируса гепатита В представлен двухнитевой кольцевой молекулой ДНК, причем одна нить – «плюс-цепь» на 30% короче другой – «минус-цепи». Тип симметрии нуклеокапсида – кубический.

- •Антигенная структура.

- •У вируса гепатита В выделяют четыре антигена:

- •Особенности репродукция вируса.

- •Репродукция вируса происходит в гепатоцитах. Сначала коротка цепь ДНК достраивается по длинной с помощью ДНК-полимеразы. Достроенные вирионы содержат полноценную ДНК, способную к репликации.

- •Культивирование.

- •Плохо культивируется в лабораторных условиях. Выращивают в:

- •Культуре клеток, полученных из ткани первичного рака печени (не оказывают ЦПД, малое накопление вирионов);

- •Восприимчивых животных (шимпанзе, гориллы, орангутанги);

- •В куриных эмбрионах не культивтруется.

- •Источник инфекции – больные люди острым и хроническим гепатитом В, носители (в мире насчитывается около 400 млн.).

- •Механизм передачи инфекции:

- •Парентеральный (пути – трансфузионный, артифициальный – через медицинские инструменты, половой, контактно-бытовой – через предметы личной гигиены – зубные щетки, расчески, ножницы).

- •Вертикальный (путь – трансплацентарный).

- •Очень низкая инфицирующая доза.

- •Группы риска: гематологические больные, наркоманы, гомосексуалисты, медицинские работники (хирурги, стоматологии).

- •Патогенез гепатита В сложен, до конца не изучен. В механизме развития патологического процесса выделяется несколько ведущих звеньев:

- •1. Внедрение возбудителя – входными воротами инфекции являются кровеносные сосуды. Вирус с кровью разносится по всему организму.

- •2. Фиксация вируса на гепатоцитах и проникновение внутрь клетки. Причем вирус не обладает прямым цитопатическим действием, поражение печени при гепатите В является иммунообусловленным.

- •5. Формирование иммунитета и выздоровление (при интеграции HBV в геном гепатоцитов они «ускользают» от иммунной системы, развивается хронический процесс или носительство).

- •Клинически выделяют следующие периоды:

- •3. Желтушный период – длительность до 21 дня: потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в области правого подреберья, холурия, ахолия, желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек.

- •5. Исходы – выздоровление, вирусоносительство, развитие хронического гепатита, цирроза печени.

- •У переболевших вырабатывается постинфекционный иммунитет – в основном клеточный, слабонапряженный, непродолжительный.

- •Микробиологическая диагностика.

- •Наиболее значимые маркеры острого гепатита В:

- •ДНК вируса, ДНК-pol;

- •Маркеры перенесенного гепатита В:

- •Анти-HBcor-IgG

- •Маркеры хронического гепатита В:

- •Анти-HBe-IgG

- •Анти-HBV-роl

- •Маркер носительства: HBs-Ag

- •Специфическая профилактика.

- •Пассивная с целью экстренной профилактики – введении донорского HВ-иммуноглобулина (главное показание – иммунизация детей, рожденных от матерей-носителей HBs-Ag).

- •В России зарегистрировано и другие вакцины, в состав которых входит HВsAg: Энджерикс B (Бельгия), HB VAX (США) и другие.

- •Спецефическое лечение – не разработано. Этиотропная терапия на современном этапе заключается в применении рекомбинантных интерферонов (например: Виферон, Реаферон, Роферон А).

- •Семейство Flaviviridae

- •- в качестве внешней оболочки ВГD использует НВs-антиген внешней оболочки вируса гепатита В.

- •Эпидемиология:

- •Микробиологическая диагностика: осуществляется серологическим методом путем определения антител к ВГD методом ИФА. В биоптатах печени методом ПЦР можно обнаружить в гепатоцитах РНК вируса.

- •Лечение и профилактика. Используют препараты интерферона. Профилактика гепатита D учитывает все те мероприятия, которые используют для профилактики гепатита В. Вакцина против гепатита В защищает и от гепатита D.

- •● Вирус гепатита С (ВГС): относится к семейству Flaviviridae, pоду Hepacivirus.

- •Микробиологическая диагностика:

- •Материалом для исследования является кровь.

- •Используются ПЦР (подтверждением активного инфекционного процесса служит обнаружение в крови вирусной РНК) и серологический метод. Проводится ИФА методом парных сывороток.

- •Антитела к ВГС появляются через несколько недель (т.е. образуется серонегативное окно), при этом кровь потенциально инфекционна. Поэтому ПЦР — метод выбора для ранней диагностики гепатита С.

- •Лечение и профилактика: для лечения применяют интерферон и рибовирин.

- •Специфическая профилактика не разработана.

- •Для неспецифической профилактики используют те же мероприятия, что и при гепатите В.

- •Вирус гепатита G пока изучен слабо. Известно, что он имеет РНК-зависимую протеиназу, поверхностный (HGs) и сердцевинный (HGc) антигены.

- •ЗАДАЧА 1.

- •ЗАДАЧА 2

- •ЗАДАЧА 3.

- •ЗАДАЧА 4.

- •ЗАДАЧА 5.

- •ЗАДАЧА 6.

- •ЗАДАЧА 7.

- •ЗАДАЧА 8.

- •ЗАДАЧА 9.

- •ЗАДАЧА 10.

- •ЗАДАЧА 11.

- •ЗАДАЧА 12.

- •ЗАДАЧА 13.

- •ЗАДАЧА 14

- •ЗАДАЧА 15.

- •ЗАДАЧА 16

- •ЗАДАЧА 17.

- •ЗАДАЧА 18.

- •ЗАДАЧА 19

- •ЗАДАЧА 20.

- •ЗАДАЧА 21.

- •ЗАДАЧА 22. (эту задачу я еще уточню у преподавателя)

- •ЗАДАЧА 23.

- •ЗАДАЧА 24.

- •ЗАДАЧА 25.

- •ЗАДАЧА 26.

- •ЗАДАЧА 27

- •ЗАДАЧА 28.

- •ЗАДАЧА 29.

- •ЗАДАЧА 30.

- •ЗАДАЧА 31.

- •ЗАДАЧА 32.

- •ЗАДАЧА 33.

- •ЗАДАЧА 34.

- •ЗАДАЧА 35.

- •ЗАДАЧА 36.

- •ЗАДАЧА 37.

- •ЗАДАЧА 38.

- •ЗАДАЧА 39.

- •ЗАДАЧА 40.

- •ЗАДАЧА 41

- •ЗАДАЧА 42.

- •Действующее вещество:

- •ЗАДАЧА 43

- •ЗАДАЧА 44

- •2. При нарушении функции почек

- •ЗАДАЧА 45.

- •ЗАДАЧА 46.

- •ЗАДАЧА 47.

- •ЗАДАЧА 48.

- •ЗАДАЧА 49.

- •ЗАДАЧА 50.

- •ЗАДАЧА 51.

- •ЗАДАЧА 52

- •ЗАДАЧА 53.

- •ЗАДАЧА 54.

- •ЗАДАЧА 55.

- •ЗАДАЧА 56.

- •ЗАДАЧА 57.

- •ЗАДАЧА 58.

- •ЗАДАЧА 59.

- •ЗАДАЧА 60.

- •ЗАДАЧА 61.

- •ЗАДАЧА 62.

- •ЗАДАЧА 63

- •ЗАДАЧА 64.

- •ЗАДАЧА 65.

- •ЗАДАЧА 66

- •ЗАДАЧА 67.

- •ЗАДАЧА 68.

- •ЗАДАЧА 69

- •ЗАДАЧА 70.

- •ЗАДАЧА 71.

- •ЗАДАЧА 72.

- •ЗАДАЧА 73.

- •ЗАДАЧА 74.

- •ЗАДАЧА 75.

- •ЗАДАЧА 76.

- •ЗАДАЧА 77

- •ЗАДАЧА 78

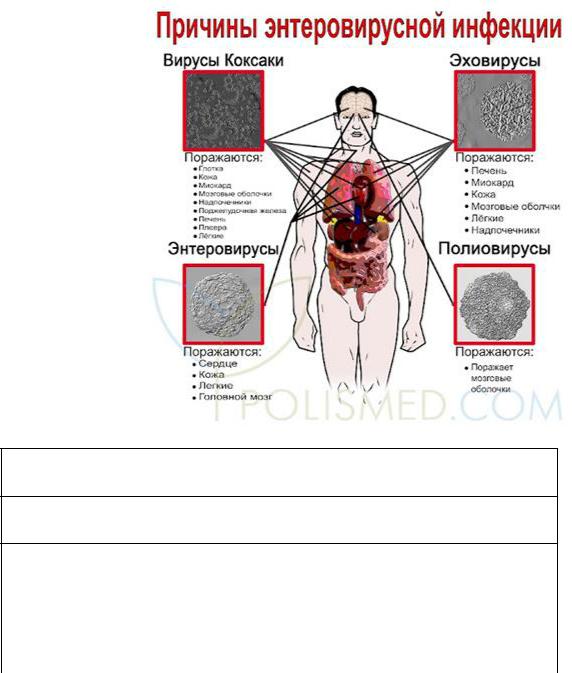

5. Вирусы ЭКХО и Коксаки, вызываемые ими заболевания. Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций.

Семейство Picornaviridae

Род Еnterovirus

Вид полиовирусы

КОКСАКИ А |

КОКСАКИ Б |

ЕСНО |

Энтеровирусы |

|

(24 серотипа) |

(6 серотипов) |

(34 серотипа) |

серотипов 68-71 |

|

|

|

|

Rhinovirus |

|

|

|

|

|

Коксаки Coxsackievirus

Строение. Вирусы Коксаки относятся к мелким вирусам (20-30 нм). В их состав входит РНК (однонитчатая, 20-30% вибриона) и белок. Форма кубоидальная. Образуют кристаллы внутри пораженных клеток. Капсид построен по икосаэдрическому типу симметрии. Каждый капсомер состоит из 4 белков – VP1, VP2, VP3, VP4. Белок VP4 находится внутри капсида и тесно связан с геномной РНК.

Механизм и пути передачи. Фекально-оральный (при использовании зараженной воды, пищи и при контакте с объектами внешней среды, инфицированными вирусом; вирусы могут переноситься мухами), воздушно-капельный (больной выделяет вирусы при чиханье, кашле в первые дни болезни).

Инкубационный период. От 4 до 6 дней, опасен в осеннее и летнее время, когда воздух обогащен влагой.

Источник. Вирусы Коксаки в природе широко распространены. Они выделяются с испражнениями и из носоглотки от больных и вирусоносителей. Основной резервуар – человек, но возможно заражение и от животных, например, свиней.

Устойчивость. Кипячение быстро губит, при 50-55° С - через 30 мин. Низкие температуры вирусы хорошо переносятся. При температуре -70° С сохраняются около 3 мес. Вирусы устойчивы к различным концентрациям водородных ионов, действию эфира, 5% лизолу, но проявляют чувствительность к хлороводородной кислоте, формальдегиду и т. д.

Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка носоглотки и пищеварительного такта. Вирусы Коксаки характеризуются нейро- и миотропностью. Вирусы Коксаки А могут вызвать паралитические заболевания, схожие с полиомиелитом; вызывают диффузный миозит с воспалением и очаговым некрозом поперечнополосатых мышц. Вирусы Коксаки группы В вызывают асептический серозный менингит, асептический миокардит и другие энтеровирусные заболевания; вызывают поражения ЦНС, некроз скелетной мускулатуры, воспалительные поражения селезёнки и др. Форма В более тяжелая. После перенесенного заболевания остается стойкий типоспецифический иммунитет.

Осложнения. Энтеровирусный миокардит, менингит.

Профилактика. Санитарные мероприятия: изоляция больных, карантин. Специфическая профилактика не разработана.

Диагностика. Хорошо размножается в культуре клеток почек обезьян, фибробластов, эмбриона человека

иперевиваемых культурах клеток.

1.Вирусологический метод (выделение из фекалий, отделяемого носоглотки путем культуры клеток Не1а или почек обезьяны, заражения мышей сосунков) с учетом паталогических изменением.

2.Идентификация и принадлежность к сероварам определяют в РТГА, РСК, РН с типоспецифическими сыворотками, ИФА.

ЭКХО ЕСНО (Enteric Cytopathic Human Orphan)

Структура. Величина вируса ECHO 10-15 нм. По своей структуре и репродуктивной способности он мало отличается от полиовирусов и вирусов Коксаки.

Механизм и путь. Пищевой (при использовании зараженной воды, пищи и при контакте с объектами внешней среды, инфицированными вирусом; вирусы могут переноситься мухами), воздушно-капельный (больной выделяет вирусы при чиханье, кашле в первые дни болезни).

Инкубационный период. от 2 до 10 дней (чаще 2-5 дней).

Резервуар. Вирусы выделяются с испражнениями и из носоглотки от больных и вирусоносителей.

Устойчивость. Cм. Коксаки.

Патогенез. Вирусы ECHO являются причиной разнообразных заболеваний - вызывают асептический серозный менингит, энтеровирусную лихорадку, эпидемические экзантемы, миокардит и другие лихорадочные заболевания.

Иммунитет. Вирусы ECHO создают стойкий иммунитет за счет вируснейтрализующих антител.

Осложнения. Миокардит.

Профилактика. Общесанитарные мероприятия как и при других кишечных инфекциях, но следует помнить, что переохлаждение и перегревание способствуют распространению энтеровирусных заболеваний. Специфическая профилактика не разработана.

Диагностика. выделяют из фекалий, отделяемого носоглотки, реже спинно-мозговой жидкости и крови, заражая культуры клеток или мышей. Типирование вирусов выполняют в реакции нейтрализации их инфекционности с набором поливалентных антисывороток, подтверждением служит результат реакции нейтрализации с типоспецифической сывороткой.

Существует серологический метод, выявляющий нарастание титра антител в различных иммунологических реакциях (РТГА, РСК, РН, ИФА).

Диагностика энтеровирусной инфекции возможна методом выявление антигенов энтеровирусов в эпителиальных клетках носоглоточных смывов и в эпителиальных клетках мочи методом реакции непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) в модификации Л. Л. Лозовской (1978).

В последнее время чаще используют молекулярное типирование энтеровирусов и метод полимеразной цепной реакцией (ПЦР) для выявления общей нуклеотидной последовательности для всех энтеровирусов.

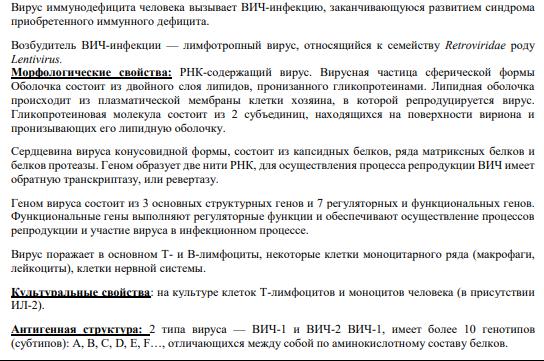

6. ВИЧ-инфекция. Характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика. Профилактика.

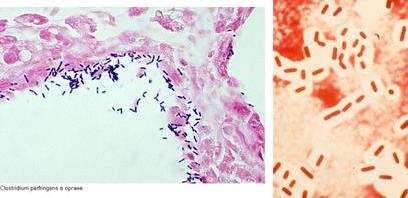

7. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая и неспецифическая профилактика. Принципы лечения

Газовая гангрена – полимикробное заболевание, главную роль в этиологии которого играют различные виды клостридий, а также сопутствующая флора (стафилококки, стрептококки, энтеробактерии).

Характеристика возбудителей

Таксономия. Семейство Bacillaceae, род Clostridium, виды - три группы: 1) наиболее патогенные виды, способные самостоятельно вызывать заболевание (C. perfringens, C. novyi, C. septicum); 2) менее патогенные, способные самостоятельно вызывать заболевание, но чаще всего в ассоциации с другими анаэробами (C. histolyticum, C. bifermentans, C. sporogenes, C. fallax); 3) маловирулентные,

присоединяющие к другим группам и ухудшающие течение заболевания (C. tertium, C. butiricum, C. sordellii).

Клостридии – палочки размером 4-12 мкм, спорообразующие грамположительные анаэробы. Споры превосходят поперечник клетки, поэтому клетка выглядит раздутой и напоминает веретено. Делятся на 4 группы по

способности расщеплять желатин и положению спор: 1. спора – субтерминально, желатин не гидролизирует; 2. спора – субтерминально, желатин гидролизирует (C. botulinum, C.perfringens, C.difficile); 3. спора – терминально, желатин не гидролизирует; 4. спора – терминально, желатин - гидролизирует (C.tetani). Большинство подвижны (перетрихии) и не образуют капсул в организме. C.perfringens – неподвижна и образует in vivo выраженную капсулу.

Характерная особенность клостридий – продукция сильных экзотоксинов, обладающих гемолитическими, некротическими и летальными свойствами. Антигенная структура О – у всех; Н – кроме Cl. perfringens, К– у Cl. perfringens. Выделяют чрезвычайно неприятный гнилостный запах.

C. perfringens

Морфология. Толстая, неподвижная, длинная грамположительная палочка, со слегка закругленными концами. 3-9 мкм, д=0,9-1,3 мкм. Спора овальная, субтерминальная (чаще центральная), лучше образуется в щелочной среде, в ране и среде с сывороткой образует капсулу.

Тинкториальные свойства. По методу Ожешко споры окрашиваются в красный цвет. Окраска по Граму

– грамположительные (синий цвет). Окраска по Бурри-Гинсу – вокруг красных палочек видна бесцветная капсула на фоне туши.

Культуральные свойства. Аэротолерантные, хемоорганогетеротрофы.

●Жидкая среда – быстрый рост (3-8 ч) при температуре 37-43 оС на средах с гидролизатами мяса или казеина (pH 7,4); сопровождается газообразованием (водород, углекислый газ, аммиак, сероводород, летучие амины, альдегиды, кетоны) и изменением pH в кислую сторону. Рост напоминает комочки ваты (S-форма) или зерна чечевицы (R-форма).

●На плотных средах образуют три устойчивых варианта колоний: гладкий (S), слизистый (М), шероховатый (R), при определенных условиях может образоваться комбинированный (О).

●Среда Вильсона-Блэр – почернение в месте размножения за счет образования сернистого железа, бурное газообразование за счет ферментации глюкозы.

●Кровяной агар – гладкие, сероватые колонии с приподнятым центром и ровными краями, окруженные одной или двумя зонами гемолиза, при выдерживании на воздухе приобретают зеленоватую окраску.

●Желточный агар – вокруг колоний, вырабатывающий альфа-токсин (лецитиназу), образуется зона перламутрового преципитата.

●Среда Цейсслера (15% дефибрин крови + 2% глюкоза) через 12-28 часов образуют гладкие сероватые колонии с ровными краями и плотным возвышением в центре; колонии окружены зоной гемолиза (полный или частичный).

●Среда Китта-Тароцци – помутнение.

●В молоке рост сопровождается створаживанием молока и образованием губкообразного сгустка – так называемая “штормовая реакция”

Биохимические свойства.

●Вызывают масляно-кислое брожение: ферментируют глюкозу, галактозу, мальтозу, сахарозу, левулезу с образование масляной кислоты, газов; не ферментируют маннит и дульцит.

●Обладают протеолитическими свойствами, медленно расплавляя свернутую сыворотку (вареные кусочки мяса) на 2-7 дней (большинство штаммов).

●Вырабатывают ферменты, расщепляющие через 24 ч. 7% желатин.

●Разлагают глицерин и инулин (некоторые штаммы).

●Свертывают лакмусовое молоко за 3-5 ч. с образованием сгустка кирпичного цвета и полным просветлением молочной сыворотки (характерная особенность).

Антигенная структура. Содержат АГ О и К. По антигенной специфичности продуцируемых токсинов выделяют 6 серотипов от А до F. Тип А чаще вызывает газовую гангрену, типы B-F вызывают пищевые токсикоинфекции. Типы А и В вырабатывают альфа-токсин, типы D и В (в меньшей степени) – бетатоксин. Характерная особенность типа А – выработка гамма-гемолизина.

Факторы патогенности.

«Большие токсины»:

●Альфа-токсин (фосфолипаза С, лецитиназа) – разрушает фосфолипиды, что ведет к нарушению проницаемости и лизису клетки; массивный аутолиз мышечной ткани, миелина, эпителиальных клеток, форменных элементов крови; оказывает гепатотоксическое действие, приводит к дисфункции миокарда, поражает костный мозг (термолабильный; летальные, гемолитические и дермонекротические свойства)

●Бета – токсин (лецитиназа С – некротический, гемолитический) – обуславливает очаговый отек, геморрагии и сегментарный кишечный некроз (гангрена кишечника)

●Эпсилон – токсин – увеличивает сосудистую проницаемость слизистой кишечника

●Иота – токсин –летальный токсин, вызывает некроз и повышает проницаемость сосудов.

●Энтеротоксин – пищевые токсикоинфекции. У серотипов А и С – термолабильный протеин, образующийся при споруляции бактерий в толстом кишечнике (тип А вызывает токсикоинфекции, тип С – некротический энтерит).

«Малые» токсины (усиливают действие альфа-токсина):

●Дельта – токсин – гемолитическая активность

●Тета – токсин – разрушает холестерин клеточных мембран, приводит кцитолизу

●Каппа– токсин (коллагеназа, желатиназа) –некротическое действие

●Лямбда - токсин – протеаза

●Мю (гиалуронидаза)

●Ню (ДНКаза)

●Нейраминидаза – модифицирует рецепторы на клетках

Резистентность. Споры обычно разрушаются при кипячении в течение 5 минут, но споры штаммов типа А и некоторых штаммов типа С, ответственных за развитие пищевых отравлений, выдерживают кипячение в течение 1-3 часов. Автоклавирование при 121ºC в течение 15 минут разрушает споры. Споры устойчивы к действию антисептиков и общепринятых дезинфектантов. Вегетативные формы чувствительны к кислороду, УФЛ, высоким температурам, дезинфектантам, антибиотикам (β-лактамные антибиотики, аминогликозиды).

C. septicum (палочка Гона-Сакса)

Морфология. Полиморфная грамположительная палочка с субтерминальными спорами. В зависимости от состава среды может превращаться в короткие вздутые формы и длинные нити. Нити часто обнаруживаются в трупах животных на поверхности печени, прилегающей к диафрагме. Подвижны, перитрихи (15-20 жгутиков).

Тинкториальные свойства. По методу Ожешко споры окрашиваются в красный цвет. Окраска по Граму

– грамположительные (синий цвет). Окраска по Морозову для выявления жгутиков.

Культуральные свойства. Строгий анаэроб. На плотных питательных средах через 48 ч образуют блестящие полупрозрачные колонии диаметром до 4 мм с неровными бахромчатыми краями (R-форма колоний), имеют тенденцию к ползучему росту. В глубине 1% агара образуют колонии диаметром 1-2 мм с уплотненным центром и радиально отходящими перепутанными нитями (S-форма). В 2% агаре колонии имеют вид чечевиц, сердца, иногда с протуберанцами (R-форма). На кровяном агаре узкая зона гемолиза появляется вокруг на 2-е сутки.

Биохимические свойства. Ферментируют с образованием кислоты глюкозу, мальтозу, лактозу, галактозу, фруктозу, салицин и не разлагает глицерин и маннит; редко разлагает сахарозу. Разжижает желатин и свертывает лакмусовое молоко с образованием кислоты и газа. Не образует индол, не восстанавливает нитраты в нитриты и не вырабатывает большого количества сероводорода.

Антигенная структура. Антигены О и Н. Выделено 6 групп от А до F.

Факторы патогенности. Кислородостабильный альфа-токсин, бета-токсин (ДНК-аза), гамма-токсин (гиалуронидаза), кислородостабильный дельта-гемолизин.

Резистентность. Споры выживают в природных условиях в течение 20-25 лет без потери вирулентности. Прямой солнечный свет разрушает их через 24 часа, кипячение - через 10-15 минут, 3 % раствор формалина - через 10 минут. Угольная смола является чрезвычайно активным дезинфектантом.

Возбудитель |

C. novyi = C. oedematiens |

C. |

histolyticum |

|

|

(«расплавляющая |

|

|

|

ткани») |

|

|

|

|

|

Культуральные |

|

|

|

свойства |

Серые шероховатые колонии |

Мелкие гладкие колонии |

|

Рост на кровяном |

с изрезанными краями с зоной |

(росинки) без гемолиза |

|

агаре |

гемолиза |

|

|

|

|

|

|

Биохимические |

|

|

|

|

|

свойства |

|

|

|

|

|

Ферментация |

Ферментирует |

глицерин, |

Отсутствует |

|

|

углеводов |

глюкозу, некоторые типы – |

|

|

|

|

|

фруктозу и мальтозу |

|

|

|

|

Разжижение |

- |

|

+ |

|

|

свернутой |

|

|

|

|

|

сыворотки: |

|

|

|

|

|

Свертывание |

Медленно |

|

Пептонизация |

|

|

молока: |

|

|

|

|

|

Рост в желатине |

Медленное |

разжижение |

Сильное помутнение |

||

|

желатина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Антигенная |

3 антигенных варианта (A, |

|

|

|

|

структура |

B, D, отличающихся не |

|

|

|

|

|

только антигенами, но и |

|

|

|

|

|

биологическими свойствам) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Факторы |

α-токсин – Летальное и |

α-токсин – Летальное и |

|||

патогенности |

некротическое действие |

некротическое действие |

|||

|

β-токсин – Лецитиназа С; |

β-токсин |

Коллагеназа |

||

|

летальное, некротическое и |

(цинк-металлопротеаза), |

|||

|

гемолитическое действие |

расщепляющая |

|

||

|

γ-токсин – Лецитиназа; |

коллаген и желатин |

|||

|

некротическое и |

|

γ-токсин – Протеиназы, |

||

|

гемолитическое действие |

вызывающие |

|

|

|

|

δ-токсин – Гемолитическое |

деструкцию |

|

и |

|

|

действие |

|

омертвение |

|

|

|

ε-токсин – Липаза |

мышц |

|

|

|

|

ξ-токсин – Гемолитическое |

δ-токсин – Эластаза, |

|||

|

действие |

|

расщепляющая |

желатин |

|

|

η-токсин – Тропомиозиназа |

и казеин |

|

|

|

|

θ-токсин – Лецитиназная |

ε-токсин |

|

– |

|

|

активность |

|

Гемолитическая |

|

|

|

Гиалуронидаза -Расщепление |

активность |

|

|

|

|

гиалуроновой кислоты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эпидемиология

Естественной средой обитания является кишечник животных, особенно свиней, реже человека (Cl. perfringens 25-30 %).

Источник инфекции: здоровый человек и животные. Механизм: контактный (путь – прямой контактный).

Факторы передачи: почва, вода.

Входные ворота: раневая поверхность.

Развитию газовой гангрены способствуют факторы:

●массивное загрязнение раны почвой;

●бактериальные ассоциации (одновременное попадание анаэробов и аэробов): клостридии, стафилококки, протеи, псевдомонады…;

●разрушение глубоких мышц (глубина и распространенность повреждения);

●недостаток кислорода в ране (колотые, огнестрельные);

●нарушение кровообращения в ране (наложение жгута);

Патогенез

I фаза – инфекционная: споры прорастают, вегетативные формы размножаются в ране и продуцируют токсины с ферментативными свойствами, которые разрушая мышечную и

соединительную ткани, расширяют зону некроза. При ферментации мышечного гликогена выделяется молочная кислота, углекислый газ, водород, появляется симптом крепитации (похрустывание при пальпации – результат обильного газообразования).

II фаза – токсическая: интоксикация, обусловленная токсинами и продуктами распада тканей, гемоглобинурия, почечная недостаточность, смерть наступает от сосудистого шока. Сознание длительное время остается ясным, несмотря на артериальную гипотонию и почечную недостаточность. Спутанность сознания и кома наступают только перед смертью.

Клиника

Вначале усиливаются боли в области раны, покрывается серым налетом с последующим отеком). В начале отделяемое становится обильным, приобретает характерный сладковатый запах. Во время хирургической обработки мышцы могут казаться бледными из-за выраженного отека, однако они не сокращаются при пересечении скальпелем. На разрезе мышцы имеют вид вареного мяса и не кровоточат.

Вдальнейшем они становятся черными и рыхлыми. При разрыве тканей выделяется темная жидкость с неприятным гнилостным запахом. На второй стадии наблюдается гемоглобинурия, почечная недостаточность, смерть наступает от сосудистого шока. Сознание длительное время остается ясным, несмотря на артериальную гипотонию и почечную недостаточность. Спутанность сознания и кома наступают только перед смертью.

Формы: посттравматическая, постоперационная, постабортальная, постинъекционная. Инкубационный период: от нескольких часов до 5 дней

Продолжительность заболевания: 5-6 дней (летальный исход в 60%).

Иммунитет

Выражен естественный иммунитет из-за наличия в кишечнике здорового человека клостридий; постинфекционный – непрочный, непродолжительный, ведущая роль принадлежит антитоксическому иммунитету.

Лабораторная диагностика

Исследуемый материал - биоптаты поражённых тканей (включая участки, примыкающие к очагам некроза, и отёчную жидкость), перевязочный и шовный материал, одежда, образцы почвы. Транспорт клинического экземпляра производится строго в анаэробных условиях.

Бактериоскопический метод включает микроскопию мазков, приготовленных из исследуемого материала и окрашенных по Граму и Бурри-Гинсу (для выявления капсулы).

Бактериологический метод

1 этап. Посев на элективные питательные среды (предварительное прогревание уничтожит неспоровые бактерии)