- •ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ

- •1.1. Структура дисциплины

- •1.2. Общая постановка задач

- •1.3. Основные физические свойства жидкостей и газов

- •1.4. Модели жидкостей и газов

- •1.5. Силы и напряжения, действующие на жидкий объем

- •1.6. Режимы течения

- •1.7. Динамический пограничный слой

- •2.1. Абсолютное и относительное равновесие жидкости

- •2.3. Основное дифференциальное уравнение статики жидкостей и газов

- •2.4. Основная формула гидростатики

- •2.5. Сила давления жидкости на плоскую стенку

- •2.6. Закон Архимеда

- •2.7. Равновесие газов. Международная стандартная атмосфера

- •3.1. Основные определения кинематики

- •3.2. Методы исследования движения жидкости и газа

- •3.3. Уравнение неразрывности потока

- •3.4. Скорость движения жидкой частицы

- •4.1. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Эйлера

- •Граничные и начальные условия

- •4.3. Уравнение количества движения

- •4.4. Уравнение момента количества движения

- •4.5. Уравнение Бернулли

- •4.6. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости

- •5.1. Потери на трение (потери по длине)

- •5.2. Местные гидравлические сопротивления

- •5.3. Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •5.3.2. Истечение жидкости через затопленное отверстие (истечение под уровень)

- •5.3.3. Струйная форсунка

- •5.4. Гидравлический расчет трубопроводов

- •5.4.1. Простой трубопровод

- •5.4.2. Сложные трубопроводы

- •5.4.3. Трубопровод с насосной подачей жидкости

- •6.1. Анализ размерностей

- •6.2. Физическое подобие. Критерии подобия

- •7.1. Механизм потери устойчивости ламинарного течения

- •7.2. Пульсационное и осредненное движение потока

- •7.3. Дополнительные (кажущиеся) турбулентные напряжения

- •7.4. Полуэмпирическая теория пути перемешивания

- •8.2. Численный эксперимент

- •Рис 8.3. Отрывные и безотрывные диффузоры

- •Конструктивные особенности ГС-3М

- •Технические данные гидростенда

- •I. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЖИДКОСТИ

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета

- •Список использованных источников

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы к работе

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •Контрольные вопросы к работе

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

- •Составители: В.Н. Белозерцев, В.В. Бирюк, Е.А. Рамзаева

- •Теоретические основы работы

- •Описание лабораторной установки

- •Методика проведения эксперимента

- •Обработка результатов эксперимента

- •Порядок выполнения работы

- •Построение трубки Вентури в программе Компас-График

- •Замечание: для точного моделирования образования пузырьков пара их роста, распада и обратного перехода в воду необходимо применять нестационарный расчёт. При таком допущении может наблюдаться картина кавитации, несколько отличающаяся от реальной.

- •2.2. Включите многофазную модель с эффектами кавитации:

- •Рис. В.10.25. Выбор k-ε в качестве модели турбулентности

- •Выберите из базы данных FLUENT материалы для двух фаз: воды и водяного пара:

- •Войдите в базу данных, нажав кнопку «Fluent database...».

- •Проверим объёмное содержание второй фазы.

- •В панели «Boundary Conditions» (Граничные условия) выберите vapor (пар) из списка «Phase» (Фазы) и нажмите «Set...». Оставьте по умолчанию «Volume Fraction» (Объёмное содержание) равным 0.

- •3.2. Отображение невязки при решении:

- •3.3. Определение решения от давления на входе:

- •Нажмите «Init» для определения решения.

- •В опциях отметьте «Filled» (Заливка). Уровень градиента цветов «Levels» установите 100.

- •При необходимости пересчет численных значений проводится нажатием кнопки «Compute» (Подсчитать).

- •Гидростатика

- •Кинематика и динамика жидкости

- •Рейтинг по основам механики жидкости

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Цель работы - экспериментальное подтверждение закона сохранения и превращения механической энергии с использованием уравнения Бернулли для потока несжимаемой жидкости. При этом измеряются давление в потоке и давление торможения по длине канала переменного сечения; время заполнения водой фиксированного объёма. Рассчитываются объёмный расход жидкости, скорость потока жидкости в характерных сечениях трубы. Устанавливаются закономерности изменения вдоль потока несжимаемой жидкости давления и давления торможения, скорости движения и гидравлических потерь.

Теоретические основы эксперимента

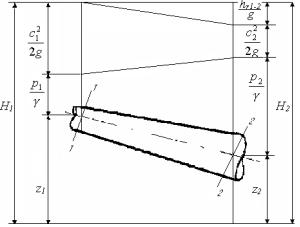

Уравнение Бернулли выражает закон сохранения и превращения энергии в механической форме для потока жидкости. Для участка 1-2 элементарной струйки вязкой несжимаемой жидкости (рис. А.2.1) при установившемся одномерном движении уравнение Бернулли имеет следующий вид:

|

p |

|

c2 |

|

|

p |

|

c2 |

|

|

|

|

z + |

1 |

+ |

1 |

= z |

2 |

+ |

2 |

+ |

2 |

+ h |

, |

(1) |

|

|

|

|

|||||||||

1 |

ρg |

|

2g |

|

ρg |

|

2g |

r (1− 2) |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

где z – удельная потенциальная энергия положения (работа силы тяжести);

р/ρg – удельная потенциальная энергия давления; с2/2g – удельная кинетическая энергия;

hr – удельная суммарная потеря энергии жидкости на преодоление гидравлических сопротивлений на участке между сечениями 1–2.

164

Рис. А.2.1. Изменение напоров на участке элементарной струйки

В параметрах торможения уравнение (1) примет вид

|

p |

|

|

|

|

p |

|

|||

z1 + |

1 |

= z2 |

+ |

|

2 |

+ hr (1−2) . |

(2) |

|||

|

|

|

|

|||||||

|

ρg |

|

|

|

|

ρg |

|

|||

В частном случае |

горизонтальной элементарной |

струйки |

||||||||

(z1 = z2), имеем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p |

= |

|

p |

+ hr (1−2) . |

(3) |

|||

|

|

1 |

|

2 |

|

|||||

|

ρg |

|

ρg |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

При протекании жидкости в трубе в слагаемое кинетической энергии уравнения (1) следует ввести поправочный множитель - коэффициент α, учитывающий неравномерность эпюры скорости в поперечном сечении потока. Тогда для участка 1-2 трубы уравнение Бернулли запишем следующим образом:

z + |

p |

+ α |

|

c12ср |

= z |

|

+ |

p |

2 |

+ α |

|

c22ср |

+ h |

, |

(4) |

1 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ρg |

1 2g |

|

ρg |

2 2g |

|||||||||||

1 |

|

|

2 |

|

|

r (1− 2) |

|

|

|||||||

где

165

|

∫ |

c2dG |

|

∫ |

c2dS |

|

|||

|

2 |

|

|

|

|||||

|

|

i |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

i |

|

; |

G = ρ cсрS . |

α = |

S |

|

|

= |

S |

|

|

||

|

Gc2 |

c2 |

|

||||||

|

|

|

S |

|

|||||

|

|

ср |

|

|

ср |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

Уравнения (2) и (3) для течения в трубе остаются без изменения, только р* вычисляется по среднемассовой скорости, т.е.

pср = p + |

ρ c2 |

|

||

ср |

. |

(5) |

||

2 |

||||

|

|

|

||

При ламинарном движении жидкости в трубах αл = 2, при турбулентном движении αт = 1,02…1,04. На практике чаще наблюдается турбулентное движение жидкости в трубах, в инженерных расчётах приближённо принимают αт = 1.

Из уравнения (3) следует, что в горизонтальных трубах давление торможения р* изменяется только под влиянием гидравлических сопротивлений; при наличии сопротивления р* уменьшается по направлению движения, при отсутствии сопротивления (идеальная жидкость) р* остаётся постоянным.

Из уравнения (4) следует, что давление р изменяется не только под влиянием гидравлического сопротивления hr, но и в результате изменения скорости с, т.е. изменения площади сечения трубы, поскольку при установившемся движении несжимаемой жидкости Q

= cсрS = const и

сср= |

Q . |

(6) |

|

S |

|

При небольшом сопротивлении (в трубах без внезапного расширения или сужения) в плавно сужающихся трубах скорость возрастает, а статическое давление убывает; в плавно расширяющихся трубах, наоборот, скорость уменьшается, а статическое давление возрастает.

166

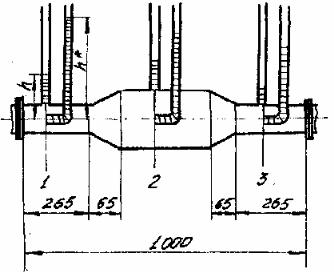

Описание лабораторной установки

В качестве лабораторной установки используется универсальный гидравлический стенд. Рабочий участок гидростенда для данной лабораторной работы представляет собой горизонтальную трубу переменного сечения (рис. А.2.2).

Рис. А.2.2. Схема измерения давлений в трубе переменного сечения

Для измерения давления жидкости в трёх сечениях (сечения 1, 2, 3) в стенке трубы имеются отверстия с трубками, соединёнными

спьезометрами. Для измерения давления торможения на оси трубы

втех же сечениях установлены изогнутые навстречу потока трубки, также соединённые с соответствующими пьезометрами.

Разница столбиков жидкости (h* - h) в пьезометрах для измерения давления торможения и давления соответствует максимальной скорости в центре потока жидкости (на оси трубы).

Внутренний диаметр трубы в сечениях 1 и 3 одинаков и равен d1 = d3 = 14 мм, в сечении 2 - d2 = 28 мм. Расстояния сечений 1, 2, 3 от входа трубы равны l1 = 135 мм; l2 = 510 мм; l3 = 890 мм.

167