- •ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ

- •1.1. Структура дисциплины

- •1.2. Общая постановка задач

- •1.3. Основные физические свойства жидкостей и газов

- •1.4. Модели жидкостей и газов

- •1.5. Силы и напряжения, действующие на жидкий объем

- •1.6. Режимы течения

- •1.7. Динамический пограничный слой

- •2.1. Абсолютное и относительное равновесие жидкости

- •2.3. Основное дифференциальное уравнение статики жидкостей и газов

- •2.4. Основная формула гидростатики

- •2.5. Сила давления жидкости на плоскую стенку

- •2.6. Закон Архимеда

- •2.7. Равновесие газов. Международная стандартная атмосфера

- •3.1. Основные определения кинематики

- •3.2. Методы исследования движения жидкости и газа

- •3.3. Уравнение неразрывности потока

- •3.4. Скорость движения жидкой частицы

- •4.1. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Эйлера

- •Граничные и начальные условия

- •4.3. Уравнение количества движения

- •4.4. Уравнение момента количества движения

- •4.5. Уравнение Бернулли

- •4.6. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости

- •5.1. Потери на трение (потери по длине)

- •5.2. Местные гидравлические сопротивления

- •5.3. Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •5.3.2. Истечение жидкости через затопленное отверстие (истечение под уровень)

- •5.3.3. Струйная форсунка

- •5.4. Гидравлический расчет трубопроводов

- •5.4.1. Простой трубопровод

- •5.4.2. Сложные трубопроводы

- •5.4.3. Трубопровод с насосной подачей жидкости

- •6.1. Анализ размерностей

- •6.2. Физическое подобие. Критерии подобия

- •7.1. Механизм потери устойчивости ламинарного течения

- •7.2. Пульсационное и осредненное движение потока

- •7.3. Дополнительные (кажущиеся) турбулентные напряжения

- •7.4. Полуэмпирическая теория пути перемешивания

- •8.2. Численный эксперимент

- •Рис 8.3. Отрывные и безотрывные диффузоры

- •Конструктивные особенности ГС-3М

- •Технические данные гидростенда

- •I. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЖИДКОСТИ

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета

- •Список использованных источников

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы к работе

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •Контрольные вопросы к работе

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

- •Составители: В.Н. Белозерцев, В.В. Бирюк, Е.А. Рамзаева

- •Теоретические основы работы

- •Описание лабораторной установки

- •Методика проведения эксперимента

- •Обработка результатов эксперимента

- •Порядок выполнения работы

- •Построение трубки Вентури в программе Компас-График

- •Замечание: для точного моделирования образования пузырьков пара их роста, распада и обратного перехода в воду необходимо применять нестационарный расчёт. При таком допущении может наблюдаться картина кавитации, несколько отличающаяся от реальной.

- •2.2. Включите многофазную модель с эффектами кавитации:

- •Рис. В.10.25. Выбор k-ε в качестве модели турбулентности

- •Выберите из базы данных FLUENT материалы для двух фаз: воды и водяного пара:

- •Войдите в базу данных, нажав кнопку «Fluent database...».

- •Проверим объёмное содержание второй фазы.

- •В панели «Boundary Conditions» (Граничные условия) выберите vapor (пар) из списка «Phase» (Фазы) и нажмите «Set...». Оставьте по умолчанию «Volume Fraction» (Объёмное содержание) равным 0.

- •3.2. Отображение невязки при решении:

- •3.3. Определение решения от давления на входе:

- •Нажмите «Init» для определения решения.

- •В опциях отметьте «Filled» (Заливка). Уровень градиента цветов «Levels» установите 100.

- •При необходимости пересчет численных значений проводится нажатием кнопки «Compute» (Подсчитать).

- •Гидростатика

- •Кинематика и динамика жидкости

- •Рейтинг по основам механики жидкости

с = Gv/S = сonst. |

(5.2) |

Расчёт гидравлических сопротивлений (потерь) различных устройств пневмо-гидравлических систем является одним из основных вопросов гидравлики.

5.1.Потери на трение (потери по длине)

Вчистом виде потери на трение можно наблюдать в прямом горизонтальном трубопроводе постоянного сечения (см. рис. 5.1). Эти потери обусловлены внутренним трением в жидкости, возрастают пропорционально длине трубопровода. Структура формулы для определения потерь на трение аналогична (5.1) и в метрах столба соответствующей жидкости имеет вид:

h |

= ξ |

|

c2 |

, |

(5.3) |

|

ò ð 2g |

||||||

ò ð |

|

|

|

|||

где ξтр – коэффициент гидравлических потерь на трение, с – сред-

нерасходное значение скорости, которое можно определить по формуле (5.2).

Коэффициент гидравлических потерь на трение удобнее представить в следующем виде:

ξò ð = λò ð |

l |

|

(5.4) |

|

d , |

||||

|

||||

где λтр – коэффициент сопротивления трению трубы длиной в один калибр, то есть трубы с l/d = 1.

Физический смысл коэффициента трения λтр найдём из ра-

венства нулю суммы двух сил, действующих на выделенный объём жидкости между сечениями 1 и 2:

pò ð |

π d |

2 |

−π dlτ =0, |

(5.5.) |

4 |

|

|||

|

|

|

|

где τ – напряжение трения на стенке трубы.

74

После подстановки в (5.5) |

|

|

l |

|

ρc |

2 |

и сокращений |

|

|

|

|

|

|

|

|||

ðò ð = λò ð d |

2 |

|

||||||

|

|

|

|

|||||

получаем |

λò ð = |

4τ ò ð |

, |

|

|

|

|

|

|

|

ρc2 |

|

|

|

|

|

|

2

то есть λтр – величина, пропорциональная отношению напряжения

трения на стенке трубы к динамическому (скоростному) напору. Значение λтр сложным образом зависит от режима течения

(ламинарный, турбулентный), критерия Рейнольдса, относительной шероховатости стенки канала. Подробнее этот вопрос изложен в лабораторной работе № 4 (см. приложение А).

5.2. Местные гидравлические сопротивления

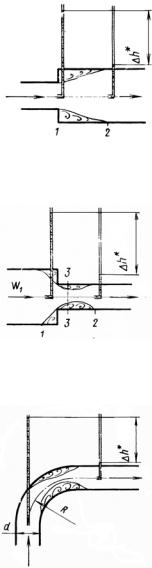

Этот вид потерь возникает за счёт местного изменения скорости, вихреобразования, связанного с местным отрывом потока от стенки канала или преграды на пути потока. Примеры наиболее распространённых местных гидравлических сопротивлений представлены на рис. 5.2-5.4. Структура формулы для расчёта местных гидравлических сопротивлений аналогична (5.1), в которой индекс г – «гидравлические» заменен на индекс м – «местные»:

pм = ξ м ρс22

Для большинства встречающихся в технике местных гидравлических сопротивлений значения ξ м определены теоретически

либо экспериментально и представлены в справочной литературе. Характерные сечения 1 и 2 до и после местного гидравлического сопротивления необходимо выбирать там, где параметры потока жидкости выровнялись. Важно отметить, что если площади характерных сечений у одного местного гидравлического сопротивления различны (см. канал с внезапным расширением на рис. 5.2), то в

75

расчёте гидравлических потерь участвует меньшая площадь (диаметр), то есть в гидравлический расчет закладывается большее значение скорости.

Рис. 5.2. Расширение канала

Рис. 5.3. Сужение канала

Рис. 5.4. Поворот канала

76

5.3. Истечение жидкости из отверстий и насадков

Этот процесс реализуется при подаче топлива через форсунки

вкамерах сгорания авиационных, ракетных, автомобильных двигателей и других топливосжигающих установок; при подаче воды через сопла на лопасти гидротурбин, для получения реактивной тяги водомётных судов; при перетекании жидкости через жиклёры

всистемах регулирования двигателей.

Впроцессе истечения потенциальная энергия жидкости частично превращается в кинетическую энергию струи, а частично затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений.

Вобщем случае решение поставленной задачи состоит в определении скорости истечения жидкости; её расхода; гидравлических потерь при заданных условиях как в прямой, так и в обратной постановке.

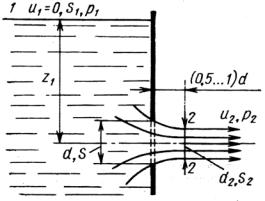

5.3.1.Истечение жидкости через малое отверстие

втонкой стенке при постоянном напоре

На рис. 5.5 показана расчётная схема, применительно к которой сформулированы следующие основные и дополнительные условия.

Основные условия:

1.Сосуд неограниченной ёмкости (размеров).

2.Заданы свойства жидкости (плотность ρ, вязкость ν).

3.Истечение жидкости происходит в газообразную среду.

4.Отверстие находится под постоянным перепадом давления

(p1 + ρgz1 – p2 = сonst).

Дополнительные условия:

1. do |

< 0,1 |

- отверстие мало, следовательно, можно принять |

|

|

|

|

|

ρpg1 + z1

напор постоянным для любой его точки по высоте;

77

Рис. 5.5. Истечение жидкости

2.Стенка тонкая либо имеет острую кромку. В результате потери на трение по длине отверстия отсутствуют (ξтр = 0), несмотря на наличие местного гидравлического сопротивления (ξм > 0).

3.Отверстие достаточно удалено от свободной поверхности 1–1 и боковых стенок сосуда. В результате струйки жидкости подтекают к отверстию свободно, криволинейно и симметрично со всех сторон.

Требуется определить скорость истечения, расход жидкости и местное гидравлическое сопротивление отверстия в тонкой стенке.

Коэффициент сужения струи (ε). Траектории частиц жидко-

сти перед отверстием криволинейны. В результате возникают центробежные силы, направленные к оси отверстия, что приводит к сужению струи до своего минимального значения (d2 min) в характерном сечении 2–2, расположенном на расстоянии (0,5…1,0)d0 от отверстия. В сечении 2 давление в струе жидкости равно давлению газовой среды, в которую происходит истечение. Этот процесс оценивается коэффициентом сужения струи, представляющим собой отношение минимальной площади струи жидкости к площади отверстия через которое происходит истечение:

78

|

|

S2 |

|

|

|

2 |

|||

ε = |

|

|

d2 |

|

|||||

|

|

|

|||||||

S0 |

= |

|

|

|

|||||

|

d0 |

|

|||||||

|

|

S |

|

|

|

2 |

|||

|

|

2 |

d |

2 |

|

||||

ε = |

|

|

= |

|

. |

||||

|

S |

|

|

|

|||||

|

|

0 |

d |

0 |

|

||||

|

|

|

|

|

|||||

Коэффициент скорости (ϕ). Запишем уравнение Бернулли для участка 1–2. Исходя из основных и дополнительных условий: с1 = 0; с2 = const по сечению 2; нивелирная плоскость проходит через ось струи; Lмех = Lтр = 0. В результате

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p |

|

p |

|

|

c2 |

|

c2 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

z |

+ |

1 |

|

= |

2 |

+ |

2 |

+ ξ |

|

2 |

. |

||||

|

|

|

|

|

|

ρ g |

ρ g |

|

ì |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2g |

2g |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

После преобразований |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

c |

2 |

= |

1 |

|

|

|

|

2g(z + |

p1 − p2 |

) = ϕ 2gH , |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 + ξ ì |

|

|

|

|

1 |

|

|

ρ g |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

где ϕ = |

c2 |

= |

|

|

1 |

|

|

– коэффициент скорости, представляющий |

||||||||||||||

|

c2 ò |

|

|

|

1 + ξ ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

собой отношение реальной скорости истечения жидкости из отверстия к теоритическй.

Отличие коэффициента скорости от единицы связано с вязкостью жидкости и другими причинами, вызывающими неравномерность профиля скорости по высоте отверстия.

Коэффициент расхода (ψ). Расход жидкости через отверстие определяется по параметрам в сечении 2: G2 = ρ S2 c2.

Используя коэффициенты сужения струи (ε) и скорости (ϕ) этот расход записывается через площадь отверстия и идеальную скорость истечения: G2 = ρ ε S0 ϕ w2m.

Обозначим через коэффициент расхода ψ ψ = G2 - отноше-

G2 ò

ние фактического расхода к теоретическому. Учтем, что ψ = ε ϕ.

79