- •ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ

- •1.1. Структура дисциплины

- •1.2. Общая постановка задач

- •1.3. Основные физические свойства жидкостей и газов

- •1.4. Модели жидкостей и газов

- •1.5. Силы и напряжения, действующие на жидкий объем

- •1.6. Режимы течения

- •1.7. Динамический пограничный слой

- •2.1. Абсолютное и относительное равновесие жидкости

- •2.3. Основное дифференциальное уравнение статики жидкостей и газов

- •2.4. Основная формула гидростатики

- •2.5. Сила давления жидкости на плоскую стенку

- •2.6. Закон Архимеда

- •2.7. Равновесие газов. Международная стандартная атмосфера

- •3.1. Основные определения кинематики

- •3.2. Методы исследования движения жидкости и газа

- •3.3. Уравнение неразрывности потока

- •3.4. Скорость движения жидкой частицы

- •4.1. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Эйлера

- •Граничные и начальные условия

- •4.3. Уравнение количества движения

- •4.4. Уравнение момента количества движения

- •4.5. Уравнение Бернулли

- •4.6. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости

- •5.1. Потери на трение (потери по длине)

- •5.2. Местные гидравлические сопротивления

- •5.3. Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •5.3.2. Истечение жидкости через затопленное отверстие (истечение под уровень)

- •5.3.3. Струйная форсунка

- •5.4. Гидравлический расчет трубопроводов

- •5.4.1. Простой трубопровод

- •5.4.2. Сложные трубопроводы

- •5.4.3. Трубопровод с насосной подачей жидкости

- •6.1. Анализ размерностей

- •6.2. Физическое подобие. Критерии подобия

- •7.1. Механизм потери устойчивости ламинарного течения

- •7.2. Пульсационное и осредненное движение потока

- •7.3. Дополнительные (кажущиеся) турбулентные напряжения

- •7.4. Полуэмпирическая теория пути перемешивания

- •8.2. Численный эксперимент

- •Рис 8.3. Отрывные и безотрывные диффузоры

- •Конструктивные особенности ГС-3М

- •Технические данные гидростенда

- •I. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЖИДКОСТИ

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета

- •Список использованных источников

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчёта

- •Контрольные вопросы к работе

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •Контрольные вопросы к работе

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы эксперимента

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отсчёта

- •МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

- •Составители: В.Н. Белозерцев, В.В. Бирюк, Е.А. Рамзаева

- •Теоретические основы работы

- •Описание лабораторной установки

- •Методика проведения эксперимента

- •Обработка результатов эксперимента

- •Порядок выполнения работы

- •Построение трубки Вентури в программе Компас-График

- •Замечание: для точного моделирования образования пузырьков пара их роста, распада и обратного перехода в воду необходимо применять нестационарный расчёт. При таком допущении может наблюдаться картина кавитации, несколько отличающаяся от реальной.

- •2.2. Включите многофазную модель с эффектами кавитации:

- •Рис. В.10.25. Выбор k-ε в качестве модели турбулентности

- •Выберите из базы данных FLUENT материалы для двух фаз: воды и водяного пара:

- •Войдите в базу данных, нажав кнопку «Fluent database...».

- •Проверим объёмное содержание второй фазы.

- •В панели «Boundary Conditions» (Граничные условия) выберите vapor (пар) из списка «Phase» (Фазы) и нажмите «Set...». Оставьте по умолчанию «Volume Fraction» (Объёмное содержание) равным 0.

- •3.2. Отображение невязки при решении:

- •3.3. Определение решения от давления на входе:

- •Нажмите «Init» для определения решения.

- •В опциях отметьте «Filled» (Заливка). Уровень градиента цветов «Levels» установите 100.

- •При необходимости пересчет численных значений проводится нажатием кнопки «Compute» (Подсчитать).

- •Гидростатика

- •Кинематика и динамика жидкости

- •Рейтинг по основам механики жидкости

H = z + |

p |

+ |

c2 |

– полная удельная энергия, полный напор. |

|

ρ g |

2g |

||||

|

|

|

Энергетический смысл уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости заключается в постоянстве вдоль струйки полной удельной энергии. Уравнение Бернулли представляет собой закон сохранения механической энергии при установившемся движении идеальной жидкости.

Давление торможения. Запишем уравнение Бернулли для горизонтальной элементарной струйки (z1 = z2):

p + ρ |

c12 |

= p |

2 |

+ ρ |

c22 |

= p + ρ |

c2 |

= p* = const , |

(4.16) |

|

|

|

|||||||

1 |

2g |

|

|

2g |

|

2g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где р* – давление торможения; р – давление в потоке.

Из (4.16) следует важный практический вывод о том, что по измерениям р и р*, например, при помощи трубки Пито–Прандтля, можно определить локальную скорость жидкости или газа по следующей формуле

c = |

2( p * − p) |

. |

|

||

|

ρ |

|

Подробнее см. лабораторные работы № 1 и 2 в Приложении А.

4.6. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости

Применим теперь закон сохранения энергии к элементарной струйке реальной (вязкой) жидкости. Допустим, что жидкость несжимаемая и теплообмен выделенной струйки с окружающей средой отсутствует. Движение жидкости установившееся. Выделим в движущейся жидкости элементарную струйку, ограниченную сечениями 1–1 и 2–2. При движении идеальной жидкости от сечения 1 к сечению 2 полная удельная механическая энергия является величиной постоянной:

67

|

p |

|

c2 |

|

p |

2 |

|

c2 |

|

z1 + |

1 |

+ |

1 |

= z2 + |

|

+ |

2 |

. |

|

ρ g |

2g |

ρ g |

|

||||||

|

|

|

|

2g |

|||||

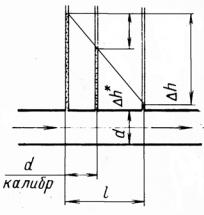

Рис. 4.6. Схема замера давлений

При движении вязкой жидкости полная удельная механическая энергия не остается постоянной вдоль струйки: в первом сечении она больше, чем во втором, т.е. H10 > H20 . Запас полной энергии уменьшился, так как часть ее затрачена на преодоление сил трения:

H1 – H2 = hтр, в свою очередь hтр = Lтр/dm, где Lтр – работа сил трения. Энергия потока, израсходованная на преодоление сил трения, превращается в тепловую энергию, рассеивается и не может быть полностью восстановлена в механическую энергию в результате необратимости процесса. В этом смысле израсходованная на преодоление сил трения энергия называется потерянной. Тогда уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой несжимаемой жидкости примет вид:

|

|

p |

|

c2 |

|

|

p |

2 |

|

c2 |

|

|

|

|

z |

+ |

1 |

+ |

1 |

= z |

2 |

+ |

|

+ |

2 |

+ h |

, |

(4.17) |

|

1 |

|

ρ g |

|

2g |

|

ρ g |

|

2g |

ò ð |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

где hтр – удельная энергия, потерянная на преодоление трения (напор). Таким образом, при установившемся движении вязкой несжимаемой жидкости без теплообмена с окружающей средой раз-

68

ность полных напоров в двух сечениях одной и той же струйки равна напору, потерянному на трение между этими сечениями. Линия полного напора располагается не в горизонтальной плоскости, а снижается в направлении течения. Чем больше наклон этой линии, тем интенсивнее потери на трение в струйке между сечениями 1 и 2. В потоке реальной жидкости, кроме сопротивления трения, существуют и другие сопротивления, так называемые местные сопротивления, например, сопротивление при внезапном сужении и расширении потока, при резком изменении направления скорости и др., на преодоление которых, естественно, также затрачивается часть напора жидкости. В этом случае уравнение Бернулли записывается в виде

z1 + |

p1 |

+ |

c12 |

= z2 + |

p2 |

+ |

c22 |

+ ∑h , |

|

ρ g |

2g |

ρ g |

2g |

||||||

|

|

|

|

|

где ∑h – суммарная потерянная энергия на преодоление всех со-

противлений, имеющих место между сечениями 1–2.

Рис. 4.7. Эпюра скорости

Вывод уравнения Бернулли для несжимаемой вязкой жидкости можно получить путем интегрирования уравнений движения в форме Навье–Стокса. Уравнение Бернулли, составленное для элементарной струйки, можно распространить на поток с поперечным

69

сечением конечных размеров, но при этом необходимо учесть неравномерность распределения скоростей по сечению вследствие вязкости жидкости. При движении вязкой жидкости вдоль твердой стенки, например в трубе, происходит неравномерное торможение потока в сечении под влиянием вязкости и сил молекулярного сцепления между жидкостью и стенками (у стенки торможение потока максимальное). Поэтому наибольшей величины скорость достигает в центральной части потока, а по мере приближения к стенке уменьшается практически до нуля. Получается распределение скорости в сечении. В неравномерном потоке имеет место сдвиг одних слоев жидкости относительно других, вследствие чего возникают касательные напряжения трения. Кроме того, движение вязкой жидкости сопровождается вращением частиц, вихреобразованием и перемешиванием. Для того чтобы одномерные уравнения элементарной струйки было можно применить к неравномерным потокам,

вводится понятие средней скорости. Кинетическая энергияÅêñð ,

вычисленная по средней скорости, не равна, а всегда меньше действительной величины кинетической энергии неравномерного потока Eк.

|

|

∫ |

ñ2 |

udS |

|

∫ |

ñ3 |

dS |

|

|

|

|

||||||||

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||

Здесь Å |

= |

S |

|

|

= |

S |

|

|

|

, |

|

(4.18) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

êñð |

|

|

Q |

|

|

|

cñð S |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

умножив и разделив в (4.18) на |

c2 |

|

, получим |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ср |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

∫ñ3dS |

|

|

c |

2 |

|

|

|

|

c2 |

|||||

|

Å |

|

= |

S |

|

|

|

|

ñð |

|

= α |

ñð |

, |

|||||||

|

|

cñð3 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

êñð |

|

S |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

||||

70

|

Åê |

= |

∫ñ3dS |

|||

где α = |

S |

|

– коэффициент неравномерности поля скоро- |

|||

|

Åê |

ñð |

|

c3 |

S |

|

|

|

ñð |

|

|

||

сти (коэффициен Кориолиса). Он представляет собой отношение действительной кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с тем же расходом, но имеющего равномерное поле скоростей в том же сечении.

Таким образом, в уравнении Бернулли применительно к неравномерному потоку, слагаемое кинетической энергии должно

быта записано в виде α cñð2  2g . Для ламинарного движения α = 2,

2g . Для ламинарного движения α = 2,

для турбулентного α = 1,02÷1,04. В большинстве практических задач движение турбулентное, и принимают α = 1. Допустим, что в поперечных сечениях неравномерного потока гидростатический напор остается постоянным для всех точек данного сечения:

p + z = const . Тем самым предполагается, что при движении

ρ g

жидкости отдельные струйки, в поперечном направлении, оказывают друг на друга такое же давление, как слои жидкости в неподвижном состоянии. В действительности это имеет место только в параллельно-струйных потоках, а в остальных случаях это условие приближенно.

С учетом сказанного уравнение Бернулли для неравномерного потока вязкой несжимаемой жидкости будет иметь вид:

z1 + |

p1 |

+ α1 |

cñð2 1 |

= z2 + |

p2 |

+ α2 |

cñð2 2 |

+ ∑h , |

|

2g |

2g |

||||||||

ρ g |

ρ g |

||||||||

|

|

|

|

|

где cср – средняя по сечению скорость (обычно индекс «ср» опускается), не реально существующая, а условная скорость;

71

∑h – суммарная потеря удельной энергии (напора) на пре-

одоление различных гидравлических сопротивлений на участке между рассматриваемыми сечениями;

α − безразмерный коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скоростей.

72

Глава 5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ И НАСАДКОВ

Гидравлические потери это потери удельной энергии (напора). Они зависят от шероховатости, формы и размеров канала, а также от скорости течения и вязкости жидкости и практически не зависят от абсолютного давления в жидкости. Опытами установлено, что гидравлические потери pг пропорциональны кинетической энергии потока и определяются формулой Вейсбаха:

ðã |

= ξã |

ρc |

2 |

, |

(5.1) |

2 |

|

||||

|

|

|

|

|

где ξ2 – коэффициент гидравлических потерь. Он характеризует отношение потерянного к скоростному напору.

Рис. 5.1. Гидравлические потери

Гидравлические потери подразделяются на потери на трение

(потери по длине) и местные гидравлические потери.

При течении несжимаемой жидкости в каналах постоянного сечения S = сonst, несмотря на наличие гидравлических сопротивлений и связанного с этим потерь напора, сохраняется постоянным значение среднерасходной скорости по длине трубы:

73