Zoologiia-1

.pdf

251

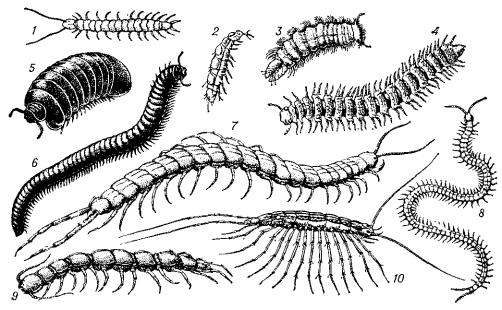

(Symphyla), класс Пауроподы (Pauropoda), класс Двупарноногие, или Кивсяки (Diplopoda), класс Губоногие (Chilopoda) (рисунок 14.1).

1 – симфила (Scolopendrella immaculata); 2 – пауропода (Pauropus silvaticus); 3-6 –

двупарноногие ногоножки: (3 – кистехвост (Polyxenus lagurus), 4 –

многосвяз (Polydesmus denticulatus), 5 – броненосец(Glomevis zonata), 6 – кивсяк (Julus memorensis), 7-10– губоногие (7 – сколопендра (Scolopendra inermipes), 8–

землянка (Clinopodes flavidus), 9 – костянка (Lithobius forficatus), 10 – мухоловка (Cermatica variegata)

Рисунок 14.1 – Разнообразие многоножек

Симфилы – мелкие животные, длина тела которых исчисляется в мм. Обитают в почве под растительным опадом. Сапрофаги. Известно около 150 видов. Наиболее обычны виды таких родов, как Scolopendrella, Scutigerella. Распространены в Европе и Северной Америке.

Голова слитная, имеются усики и три пары челюстей. 2-я пара максилл сросшаяся и образует непарную пластинку – гнатохилярий,поддерживаю-

щую пищу у рта. Глаза отсутствуют. Туловище состоит из 15–22 сегментов, число ходильных ног всегда равно 12 (некоторые сегменты без ног). Трахеи открываются 1 парой дыхалец на голове. Половое отверстие непарное и расположено позади третьей пары ходильных ног.Оплодотворение сперматофорное (самка захватывет сперматофор челюстями). Развитие с

анаморфозом.На конце тела – парные церки с прядильными железами.

Пауроподы – до 1,5 мм с ветвистыми усиками. Обитают в лесной подстилке. Около 350 видов. Распространены в Европе, Америке, Южной Азии.Тело короткое. Туловище из 10 сегментов с 9 парами ног. Голова не полностью слитная. Последний головной сегмент без конечностей. Глаза отсутствуют. Трахей нет, дышат через покровы кожи. Сапрофаги. Численность в почве высокая.

252

Класс Двупарноногие, или Кивсяки – около 12 тыс. видов. Большинство

– сапрофаги.Имеютпродолговатое тело до 10–20 см. Тело состоит из головы,свободного шейного сегмента и сегментированного туловища.

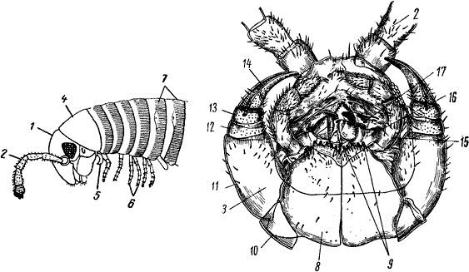

Голова состоит из слившихся акрона и 3 головных сегментов, 4-ый головной сегмент свободный (шейный) (рисунок 14.2). На голове – усики (придатки акрона). По бокам от усиков расположены простые, или ложнофасеточные глаза, состоящие из скопления простых глазков. Некоторые виды слепые.Первый сегмент головы интеркалярный, без придатков. Конечности второго сегмента – мандибулы. Конечностей третьего сегмента – гнатохилярий, выполняет функцию поддерживания пищи у рта.Четвертый сегмент без конечностей, образует коленчатый перегиб между туловищем и перпендикулярно расположенной к нему головой.Сверху ротовые части прикрыты кожной складкой – верхней губой.

справа – костянка (с брюшной стороны); слева – кивсяк (сбоку с первыми туловищными сегментами): 1 – голова; 2 – антенны; 3 – ногочелюсть; 4 – шейный щиток; 5 – нога второго туловищного сегмента; 6 – ноги; 7 – тергиты туловищных сегментов; 8-14 – элементы ногочелюсти (8 – тазик, 9 – зубцы на переднем крае тазика, 10 – вертлуг I, 11 – верлуг II, 12 – бедро, 13 – голень, 14 – когтевой членик); 15 – максилла II; 16 – максилла I; 17 – мандибула

Рисунок 14.2 – Внешний вид головы многоножки

Туловище диплопод состоит из 3 передних сегментов, несущих по одной паре ножек, и последующих сдвоенных сегментов – диплосомитов с двумя парами ног на каждом (особый путь олигомеризации, при котором сегменты сливались попарно без формирования отделов тела). У самца – видоизмененные половые ножки – гоноподы – на первом и восьмом туловищных сегментах. Число туловищных сегментов у диплопод не менее 30 и может достигать 75, а число пар ног – 139. Несмотря на большое число ног, кивсяки передвигаются медленно. В связи с малой подвижностью у них имеются защитные морфологические и этологические приспособления.

253

Твердый хитиновый покров, пропитанный карбонатом кальция, защищает их тело от хищников, механических повреждений и от высыхания.

При опасности они сворачиваются в кольцо или в спираль, закрывая уязвимую брюшную поверхность тела. На каждом диплосомите туловища имеется пара отверстий пахучих желез (рисунок 14.3). Выделения этих желез нередко ядовиты и у некоторых видов содержат синильную кислоту. Для многих животных кивсяки несъедобны, особенно для млекопитающих. Их охотно поедают рептилии и птицы. Некоторые имеютпредупреждающую окраску, например, яркие полосы.

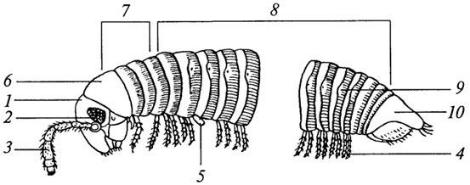

1 – голова; 2 – простые глазки; 3– антенна; 4– ходильные конечности; 5– измененная ножка, играющая роль совокупительного органа; 6– шейный сегмент; 7 –

грудь; 8– брюшко; 9 – отверстия ядовитых желез; 10– тельсон

Рисунок 14.3 – Самец песчаного кивсяка (передний и задний концы тела с левой стороны)

Пищеварительная система состоит из трех отделов и имеет форму прямой кишечной трубки. Задняя кишка длинная и распадается на несколько отделов. Дифференциация задней кишки связана с происходящими в ней бродильными процессами, характерными для животных, питающихся растительными остатками.

Выделительная система. У диплопод одна пара мальпигиевых сосудов эктодермального происхождения.

Функцию почек накопления выполняет жировое тело, в клетках которого накапливаются экскреты. Это дополнительная функция жировоготела, являющегося в основном запасной тканью.

Органы дыхани я– трахеи. У диплопод на каждом диплосомите на- ходится по две пары дыхательных отверстий – стигм и только на первых туловищных сегментах – по одной паре. Трахеи примитивные по строению: от каждого дыхальца отходит изолированный от других пучок трахей.

Кровеносная система незамкнутая. Сердце длинное, состоящее из многочисленных камер, число которых соответствует числу туловищных сегментов. Каждая камера сердца в диплосомитах имеет по две пары от- верстий – остий. Отходящие от сердца артерии многократно ветвятся. Кровь выливается в лакуны миксоцеля. Из лакун кровь собирается в брюшной

254

венозный сосуд, а из него – в околосердечный синус, затем через остии поступает снова в сердце. К сердцу подходят особые крыловидные мышцы, способствующие сокращениям камер.

Нервная система и органы чувств. Нервная система состоит из го-

ловного мозга, окологлоточных коннектив и брюшной нервной цепочки. Головной мозг состоит из двух отделов, которые иннервируют глаза и усики. Подглоточный ганглий иннервирует ротовой аппарат.

Органы чувств развиты слабо. Имеются скопления простых глазков на голове. У некоторых почвенных форм глаза редуцируются. Усикивыполняют функцию органов осязания и обоняния.

Половая система. Раздельнополы. Парные половые отверстия расположены на втором туловищном сегменте.

Оплодотворение сперматофорное. Самец выделяет сперматофоры, которые подхватываются передними половыми ножками и передаются ходильными ногами к задним половым ножкам на восьмом туловищном сегменте. При спаривании самец переносит сперматофоры в половые отверстия самки.

Развитие с анаморфозом. Из яйца выходит личинка с неполным чис- лом туловищных сегментов и только с тремя парами ног на первых трех туловищных сегментах. Личинки кивсяков напоминают шестиногих личинок насекомых. По мере роста личинок с каждой линькой увеличивается число сегментов и ног.

Классификация. Включает 6 отрядов. Часто встречаются представители основного отряда кивсяков – Juliformia. В лесной полосе наиболее обычны серый кивсяк (Rossiulus kessleri) и песчаный кивсяк (Schizophyllum sabulosum). Кивсяки питаются растительным опадом и способствуют процессу почвообразования. В тропиках распространены крупные виды кивсяков, которых местное население употребляет в пищу.

Особый отряд образуют многосвязы, или полидесмусы (Polydesmida). У них тело плоское, жесткое, четковидное благодаря перетяжкам между сегментами. Эти уплощенные диплоподы обитают под камнями, под корой пней и в трещинах почвы. Наиболее обычны в нашей фауне роды Polydesmus, Strongylosoma. Биологически интересен отряд диплопод – броненосцев. Внешне они похожи на мокриц, что отражено в их латинском названии Oniscomorpha – «мокрицеобразные». У них короткое тело, широкие твердые тергиты. При опасности свертываются шариком. Они обитают в лесной подстилке.

Класс Губоногие – активные хищники. Около 2800 видов. Длина тела от мм до 15–20 см. Тело уплощенное, с относительно гомономной сегментацией. Голова слитная, на ней расположены длинные усики, скопления простых глазков и три пары челюстей.

Первая пара туловищных ног образует ногочелюсти, сросшиеся у них в непарную пластинку, похожую на нижнюю губу, с серповидными хватательными крючками (рисунок 14.4).

255

Уоснования крючков – ядовитые железы. При помощи ногочелюстей

–губоногие схватывают добычу и умерщвляю ее ядом. Ногочелюсти прикрывают голову с брюшной стороны.Туловищные сегменты обычно имеют сходное строение и несут по 1 паре ходильных ног.

Рисунок 14.4 – Максиллы костянки Lithobius forficatus

Нередко туловищные сегменты чередуются по размеру – длинные и ко- роткие, что обеспечивает гибкость тела.Задние ходильные ноги наиболее длинные; из них последняя пара выполняет в основном чувствующую функцию. Это позволяет губоногим передвигаться по скважинам как вперед головой, так и назад. При движении задом многоножка ощупывает дорогу задними ногами, а при движении вперед головой – усиками. Два задних сегмента туловища малы, и на нихрасположены 1–2 пары половых ножек – гоноподий по бокам от полового отверстия. Тельсон лишен конечностей.

Пищеварительная система состоит из трех отделов (рисунок 14.5). В ротовую полость открываются протоки 3–5 слюнных желез эктодермального происхождения. Одна из них может выполнять функцию паутинных желез. Губоногие – хищники, и им свойственно внекишечное пищеварение. Жертву прокусывают ногочелюстями и умерщвляют ядом. В ранку жертвы они вводят слюну, а затем полупереваренную жидкую пищу высасывают. В переднем отделе кишки имеется цедильный аппарат из длинных волосков. Средняя кишка длинная, а задняя короткая.

Выделительная система представлена 1–2 парами мальпигиевых сосудов, впадающих в заднюю кишку. Как и у кивсяков, у них имеется жировое тело, выполняющее запасную и экскреторную функции.

Строение кровеносной, нервной систем и органов чувствсходно с таковым у диплоидов. Однако у них нет сдвоенных органов, как у диплоидов.

Органы дыхания.Трахейная система губоногих более сложная, чем у других многоножек. Трахеи ветвятся и соединяются между собой перемычками. Ветви трахей опутывают все внутренние органы.У большинства губоногих дыхальца размещаются на туловище через сегмент. Дыхальца отсутствуют на голове, ногочелюстном сегменте и на двух последних – половых сегментах.

256

1 – пищевод, 2 – средняя кишка, 3 – задняя кишка, 4 – анус, 5 – мальпигиев сосуд, 6, 7 – слюнная железа с протоком

Рисунок 14.5 – Пищеварительная система костянки

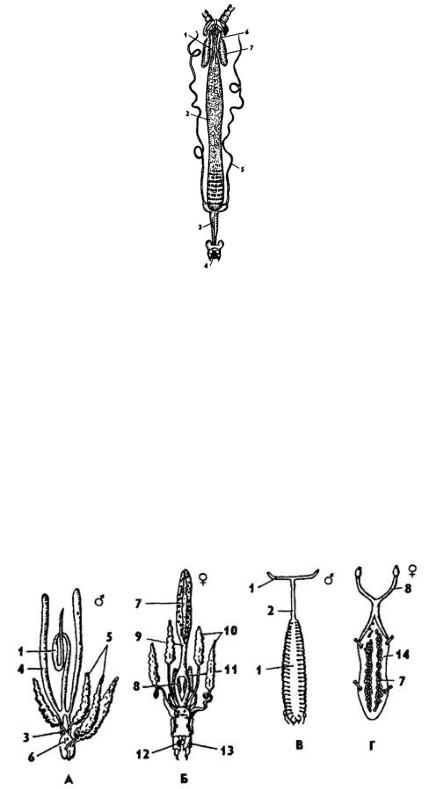

Половая система. Губоногие раздельнополы (рисунок 14.6). Размножение сперматофорное, или наружно-внутреннее. Самец губоногих в период размножения выделяет паутинку из паутинных желез на нижних челюстях и растягивает ее на почве или в ходах. Затем откладывает на паутинку сперматофор в присутствии самки. Самка переползает через паутину и захватывает сперматофор гоноподиями. Самки откладывают яйца и часто проявляют инстинкт заботы о потомстве.

1 – семенник, 2 – семяпровод, 3 – парный участок семяпровода, 4 – семенной пузырек, 5 – придаточные железы, 6 – семяизвергательный канал, 7 – яичник, 8 – парный участок яйцевода, 9 – непарный участок яйцевода, 10 – женские придаточные железы, 11 –

семяприемник, 12 – половое отверстие, 13 – половая ножка, 14 – половой мешок

Рисунок 14.6 – Половая система губоногих и двупарноногих многоножек: А – мужская половая система Chilopoda, Б – женская половая система

Chilopoda, В –мужская половая система Diplopoda, Г – женская половая система

Diplopoda

257

Развитие губоногих может быть прямым – из яиц выходят молодые особи с полным числом сегментов и пар ног. Чаще наблюдается анаморфоз, когда отродившаяся молодь многоножек имеет меньшее число сегментов и ног по сравнению со взрослыми особями. По мере роста и линек число сегментов и пар ног увеличивается.

Классификация. Haиболее часто встречаются в средней полосе и на юге представители отрядов: Геофилов (Geophilomorpha) и Костянок (Lithobiomorpha). Они обитают в почве, под корой, камнями и могут проникать глубоко в почву

Геофилы – очень тонкие и длинные многоножки с большим количеством ног, от 31 до 177 пар. Питаются различными мелкими почвенными беспозвоночными, но нередко нападают на дождевых червей, высасывая из них кровь. Большинство геофилов длиной 3–4 см. Но на юге Средней Азии встречаются крупные виды, достигающие длины 15 см. Некоторые геофилы на морских побережьях временно охотятся в море в зоне прилива.

Костянки, или литобиусы, имеют более короткое тело с длинными ногами и живут в почве, пнях. Число пар ног у них равно 15. Охотятся по ночам, на поверхности почвы. Пища – различные насекомые.

Отряд Сколопендр (Scolopendromorpha) включает наиболее крупных представителей класса. Обитают в широтах с теплым климатом. Они встречаются в южных районах европейской части России, в Крыму,на Кавказе и в Средней Азии. Это ночные хищники, охотящиеся за крупными насекомыми и нападающие даже на мелких позвоночных животных. Укус сколопендры смертелен для их жертв, но не представляет серьезной опасности для здоровья человека. Самая ядовитая сколопендра – Scolopendra gigantea, обитающая на Ямайке и в Южной Америке. Она достигает 26 см в длину. Нападает на ящериц, жаб, птиц.

На юге обычна кольчатая сколопендра (Scolopendra eingulata) длиной до 10 см. Днем она скрывается под камнями, а ночью охотится за насекомы- ми. Этот вид размножается партеногенетически. Среди сколопендр особое семейство представляют слепые сколопендры, перешедшие к обитаниюв скважинах почвы. Они экологически сходны с костянками и геофилами. Они слепы, неядовиты для человека.

Отряд Мухоловок, или Скутигер (Scutigeromorpha). Теплолюбивы и живут в южных широтах. У них длинные ноги, могут бегать по вертикальным плоскостям стен домов и по деревьям. Скутигеры охотятся днем и у них более, чем у других видов, выражены приспособления к жизни на суше. У них хорошо развиты эпикутикула и трахейная система. Это самые быстробегающие формы многоножек, охотящиеся за летающими насекомыми. У нас обычен вид обыкновенная мухоловка (Scutiger acoleoptrata).

Значение многоножек в природе. Большинство многоножек – сап-

рофаги, и они имеют существенное значение в почвообразовании. Особенно

258

велика роль кивсяков в разложении растительных остатков. Они встречаются преимущественно в лесных ландшафтах. В южных засушливых районах нашей страны, где мало дождевых червей, их функцию в переработке растительных остатков выполняют в значительной степени кивсяки. Так, в лесных полосах степной зоны плотность кивсяков составляет примерно 200 экземпляров на 1м2 почвы. Много кивсяков в лесах Крыма, Кавказа.

Губоногие многоножки-хищники важны как регуляторы численности почвенных и напочвенных беспозвоночных.

Кроме того, многоножки представляют объект питания для более крупных животных. Ими активно питаются хищные жуки, рептилии, птицы, насекомоядные млекопитающие.

Филогенетические отношения и экологическая радиация в надклассе многоножек. Все существующие классы многоножек – результат радиации общей предковой группы. Каждый современный класс многоножек обладает особым комплексом плезиоморфных (исходных) и апоморфных (эволюционно продвинутых) особенностей. К числу плезиоморфных признаков многоножек можно отнести: олигомерность и гомономность туловищных сегментов; одноветвистые усики; три пары челюстей; полный состав ходильных ног на всех туловищных сегментах, кроме последнего; парность гонад и их протоков. Эти признаки, по-видимому, были свойственны гипотетическим предкам многоножек.

Среди современных многоножек ближе всех к предкам представители класса Symphyla. Это мелкие олигомерные многоножки со скрытым образом жизни и менее специализированные к жизни на суше. У них сохраняются такие плезиоморфные признаки, как цельная голова, одноветвистые усики, три пары челюстей, гомономная сегментация туловища. Чертами специализации симфил к сапрофагии и скрытому образу жизни в подстилке являются: гнатохилярий из сросшихся максилл на последнем головном сегменте, паутинные железы на церках, коксальные органы у основания ходильных ног для дополнительного дыхания.

Остальные классы многоножек эволюционно более продвинутые и развивались от предковых форм по следующим основным путям.

Классы Pauropoda и Diplopoda – сапрофаги и имеют много общих черт в строении. Они, по-видимому, представляют две ветви одного фи- логенетического ствола, происходящего от общих предков многоножек. Но Pauropoda претерпели регресс в связи с резким уменьшением размеров и переходом к существованию в мельчайших почвенных скважинах. Diplopoda развивались, наоборот, по пути увеличения размеров, образования диплосомитов, развития защитных свойств и приспособлений к жизни на поверхности почвы и в подстилке.

Особую ветвь эволюции представляют многоножки Chilopoda, которые развивались прогрессивно как активные хищники. У многих из них наиболее хорошо развиты приспособления к жизни на суше.

О независимости эволюционного развития всех классов многоножек

259

свидетельствуют неповторимые в каждом из них варианты сегментации тела, ротового аппарата, трахейной и половой систем.

Экологическую радиацию многоножек можно представить следующим образом. От исходных форм, близких по облику к симфилам, с полускрытым образом жизни в верхнем слое почвы во влажных условиях происходила радиация в нескольких направлениях. Они специализировались к обитанию на поверхности почвы, приобретая ярко выраженные приспособления к жизни на суше: плотные покровы, эпикутикулу, развитую трахейную систему. По такому пути экологической эволюции параллельно развивались группы сапрофагов, как большинство диплопод и хищников, как сколопендры. Они отличаются между собой по типу передвижения, питания и способам защиты, что отразилось на их адаптивном облике. Другие многоножки специализировались к обитанию либо в мелких скважинах почвы (пауроподы), либо в узких ходах и трещинах, или в плотных слоях подстилки, как кивсяки – броненосцы. Частный случай специализации представляют морские геофилы, перешедшие из влажной почвы к частичному обитанию в море.

14.3 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

Надкласс насекомых включает всех трахейнодышащих членистоногих, обладающих тремя парами ног. Тело их отчетливо подразделяется на голову, грудь и брюшко. Большинству представителей класса присуща способность кполету – единственная в этом смысле группа среди всех беспозвоночных.

На долю Insecta приходится около 70% общего числа известных видов животных. По разным источникам число изученных видов насекомых колеблется от 600 000 до 1 500 000. Тем не менее и до сих пор в научной литературе ежегодно описываются новые формы. Если принять во внимание, что многие виды насекомых встречаются в громадном количестве особей, то становится понятным, какую огромную роль насекомые играют в наземных биоценозах. Естественно, что и практическое значение насекомых чрезвычайно велико.

Внешнее строение насекомых.Тело взрослых Insecta разделено на голову, грудь и брюшко (рисунок 14.7). Сегменты головы слиты в общую массу, тогда как членики груди и брюшка бывают более или менее хорошо различимы. Голова состоит из акрона и 4 сегментов, грудь всегда из 3, брюшко же в своем наиболее полном составе содержит 11 сегментов и тельсон. Голова и грудь несут конечности, брюшко иногда сохраняет лишь их рудименты.

Голова одета общей хитиновой капсулой, резкий пережим, или шейка, отделяет ее от груди, с которой она большей частью соединена подвижно. На нижней поверхности головы или на ее переднем конце помещается рот. По бокам головы расположены два больших сложных глаза, между которыми могут находиться несколько мелких одиночных глазков.

260

1 – нижняя губа с щупиками; 2 – нижние челюсти с щупиками; 3 – верхние челюсти (жвалы); 4 – верхняя губа; 5 – усики; 6 – голова; 7 – переднегрудь; 8 – передние ноги; 9 – среднегрудь; 10 – надкрылья; 11 – средние ноги; 12 – заднегрудь; 13 – задние крылья; 14

– тазик задних ног; 15 – вертлуг; 16 – бедро; 17 – голень; 18 – членистая лапка с коготком; 19 – брюшко

Рисунок 14.7 – Расчлененное тело жука (Lucanuscervus, самец)

Голова несет 4 пары придатков. От верхней стороны ее отходит пара антенн – придатков акрона. Они гомологичны таковым многоножек, но более разнообразны по форме. Их также часто называют «усиками», или «сяжками». Сяжки всегда состоят из одного ряда члеников. Различают щетинковидные сяжки, нитевидные, пильчатые, гребенчатые, перистые, коленчатые и др. (рисунок 14.8). Усики снабжены многочисленными рецепторами, воспринимающими различные типы раздражений. Главным образом это органы осязания и обоняния.

1 – щетинковидный у таракана; 2 – нитевидный у саранчовых; 3 – четковидный у жука майского хрущака; 4 – пиловидный у жуков златок; 5 – гребневидный у жуков щелкунов; 6 – булавовидный у дневных чешуекрылых; 7 – головчатый у жуков мертвоедов; 8 – веретеновидный у чешуекрылых пестрянок; 9 – пластинчато-булавовидный у жуков хрущей; 10 – гребенчато-коленчатый у жуков рогачей; 11 – неправильный у жуков вертячек; 12 – перистый у бабочек шелкопрядов; 13 – щетинконосный у круглошовных двукрылых

Рисунок 14.8 – Типы усиков насекомых