- •Введение

- •1. Геологическая часть

- •1.1 Общие сведения о месторождении

- •1.2 Характеристика геологического строения

- •1.3 Литолого-стратиграфическая характеристика

- •1.4 Тектоника

- •1.5 Нефтегазоносность

- •1.6 Характеристика энергетического состояния месторождения

- •2. Технико-технологическая часть

- •2.1 История проектирования и разработки месторождения

- •2.2 Текущее состояние разработки нефтегазового месторождения «Кумколь»

- •2.3 Объемы добычи нефти и газа

- •2.4 Состояние фонда скважин месторождения Кумколь

- •2.5 Требования и рекомендации к системе ппд, качеству воды, используемой для заводнения

- •2.6 Требования и рекомендации к системе сбора и подготовки скважинной продукции на месторождении Кумколь

- •2.7 Исследования скважин и пластов

- •2.7.1 Методика проведения полевых работ

- •3. Специальная часть

- •3.1Увеличение производительности скважины с применением гидравлического разрыва пласта

- •3.1.1 Цель гидравлического разрыва

- •3.1.2 Нарушение проницаемости продуктивного пласта

- •3.1.3 Жидкости разрыва

- •3.1.4 Проппанты и расклинивание трещин разрыва

- •3.1.5 Типы проппантов

- •3.1.5 Критерии выбора скважин для проведения грп

- •3.2 Технология проведения грп

- •3.2.1 Обычные грп

- •3.2.2 Мощные грп

- •3.3 Мини-грп

- •3.4 Расчет гидроразрыва пласта на месторождений Кумколь

- •4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

- •4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов

- •4.2 Производственная санитария

- •4.3 Техника безопасности

- •4.4 Гидравлический разрыв пласта

- •4.4.1 Производство работ по гидравлическому разрыву пластов

- •4.5 Пожарная безопасность

- •5. Охрана окружающей среды

- •5.1 Источники и виды воздействия предприятия на атмосферный воздух

- •5.2 Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- •5.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- •5.4 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

- •5.4.1 Поверхностные воды

- •5.4.2 Подземные воды

- •5.4.3 Водопотребление и водоотведение

- •5.4.4 Характеристика загрязнения подземных вод

- •5.4.5 Мероприятия по охране подземных вод

- •5.5 Отходы

- •5.6 Оценка воздействия на почвенно-растительный покров

- •5.6.1 Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова

- •5.7 Мероприятия по охране животного мира

- •6.Экономическая часть

- •6.1 Особенности организации труда и заработной платы

- •6.2 Анализ техннко - экономических показателен разработки месторождения Кумколь

- •6.3 Анализ эксплуатационных затрат

- •6.4 Анализ себестоимости единицы продукции

- •6.5 Анализ капитальных вложений

- •6.6 Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий грп

- •Заключение

- •Список литературы

- •Содержание

- •1. Геологическая часть 11

- •2. Технико-технологическая часть 25

- •3. Специальная часть 41

- •4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 55

- •5. Охрана окружающей среды 63

- •6.Экономическая часть 71

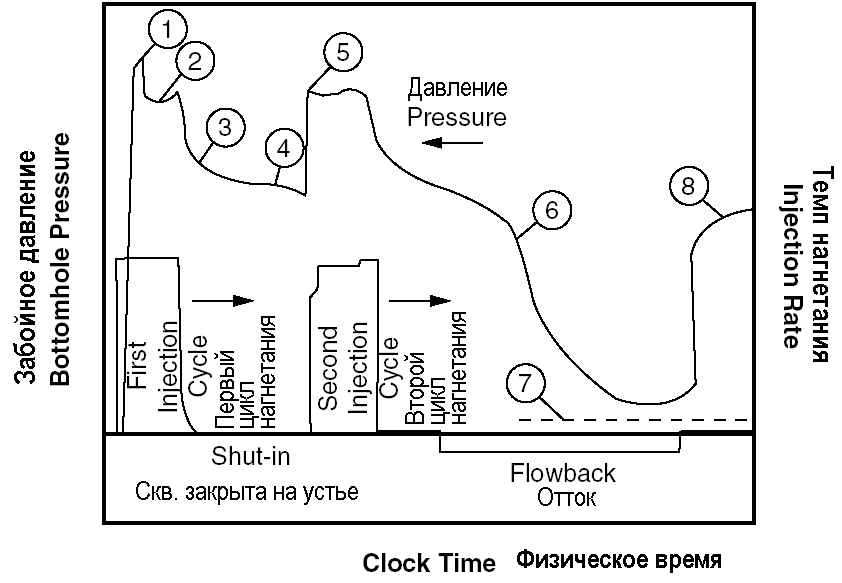

3.3 Мини-грп

Самый важный тест

на месте проведения работ перед основным

ГРП известен как «минифрак» («мини-ГРП»),

или испытание для калибровки трещины.

Минифрак — это тест с нагнетанием и

закрытием скважины на забое, при котором

используются полномасштабные скорости

нагнетания и относительно большие

объемы жидкости, порядка тысяч галлонов

(нескольких кубометров). Информация,

собираемая при минифраке, включает

давления смыкания,

![]() ,

эффективное давление, условия входа в

пласт (трение в перфорации и околоскважинной

зоне), а также, возможно, признаки

ограничения роста трещины в высоту.

Участок спада на кривой давления

используется для получения коэффициента

утечки для данной геометрии трещины.

Рис. 7-1 иллюстрирует стратегические

участки (точки) на типичной кривой

давления, зарегистрированной при

проведении калибровки. Проектирование

минифрака должно проводиться вместе с

начальным проектированием основной

обработки. Цель дизайна минифрака

состоит в том, чтобы он был насколько

возможно представительным для основного

ГРП. Чтобы достичь этой цели, должна

быть создана достаточная геометрия,

отражающая реальную геометрию основной

трещины, а также должны быть получено

различимое давление смыкания по кривой

спада давления. Наиболее представительный

минифрак должен был бы иметь темп

нагнетания и объем жидкости такие же,

как при основном ГРП, но зачастую это

неосуществимо. На самом деле, необходимо

найти баланс между несколькими

противоречивыми критериями дизайна,

включая объем минифрака, создаваемую

геометрию трещины, повреждение пласта,

разумное время закрытия трещины, а также

затраты на материалы и персонал.

,

эффективное давление, условия входа в

пласт (трение в перфорации и околоскважинной

зоне), а также, возможно, признаки

ограничения роста трещины в высоту.

Участок спада на кривой давления

используется для получения коэффициента

утечки для данной геометрии трещины.

Рис. 7-1 иллюстрирует стратегические

участки (точки) на типичной кривой

давления, зарегистрированной при

проведении калибровки. Проектирование

минифрака должно проводиться вместе с

начальным проектированием основной

обработки. Цель дизайна минифрака

состоит в том, чтобы он был насколько

возможно представительным для основного

ГРП. Чтобы достичь этой цели, должна

быть создана достаточная геометрия,

отражающая реальную геометрию основной

трещины, а также должны быть получено

различимое давление смыкания по кривой

спада давления. Наиболее представительный

минифрак должен был бы иметь темп

нагнетания и объем жидкости такие же,

как при основном ГРП, но зачастую это

неосуществимо. На самом деле, необходимо

найти баланс между несколькими

противоречивыми критериями дизайна,

включая объем минифрака, создаваемую

геометрию трещины, повреждение пласта,

разумное время закрытия трещины, а также

затраты на материалы и персонал.

Рисунок 3.3 - Ключевые элементы на кривой давления при минифраке.

Разрыв пласта

Распространение трещины

Мгновенное давление при закрытом устье

Давление смыкания из спада давления

Повторное открытие трещины

Давление смыкания по оттоку

Асимптотическое пластовое давление

8.Давление смыкания по обратному ходу

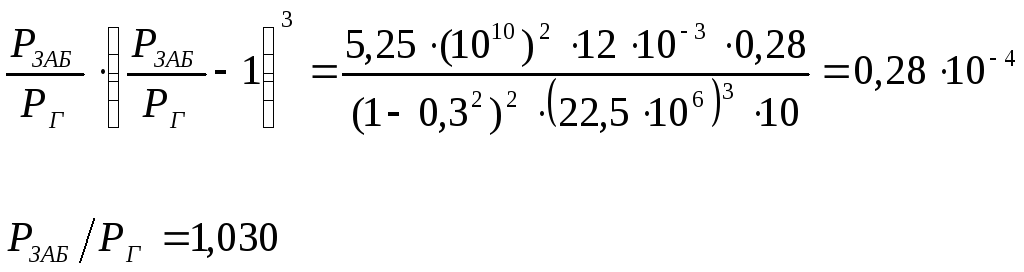

3.4 Расчет гидроразрыва пласта на месторождений Кумколь

Был составлен план

проведения гидроразрыва пласта, и

выбраны рабочие жидкости и оценить tпроцесса для следующих условий:

скважина М 385 эксплуатационнаяL=1100

м, диаметр по долотуD=0,25

м, вскрытая толщина пластаh=20м,

средняя проницаемость к-0,006 10 м. модуль

упругости пород 33=10 мПа, коэффициент

Пуассона![]() =0,3,

средняя плотность пород под продуктивным

пластом

=0,3,

средняя плотность пород под продуктивным

пластом![]() =2600 кг/м, напряженное состояние пород в

условиях залегания подчиняется гипотезе

Диккенса. Вертикальная составляющая

горного давления:

=2600 кг/м, напряженное состояние пород в

условиях залегания подчиняется гипотезе

Диккенса. Вертикальная составляющая

горного давления:

![]() 2600*9,81*1100*10-6=50,1МПа

2600*9,81*1100*10-6=50,1МПа

Горизонтальная составляющая:

![]() 50,1*0,3/(1-0,3)=22,5МПа

50,1*0,3/(1-0,3)=22,5МПа

В подобных случаях

при гидроразрыве пласта следует отметить

образование вертикальных трещин в

качестве жидкости разрыва и жидкостей

песконосителя применяем загущенную

нефть с добавкой асфальтита плотностью

![]() =930

кг/м ,

=930

кг/м ,![]() вязкостью

вязкостью![]() =200 мПаС, содержание песка принимали

С-300 кг на 1м жидкости- песконосителя,

для расклеивания трещин запланировали

закачку примерно 5 тонн кварцевого

песка, фракции 0,8-1,2 мм, темп закачкиQ=12

л/с, что значительно больше минимально

допустимого при созданий вертикальных

трещин.

=200 мПаС, содержание песка принимали

С-300 кг на 1м жидкости- песконосителя,

для расклеивания трещин запланировали

закачку примерно 5 тонн кварцевого

песка, фракции 0,8-1,2 мм, темп закачкиQ=12

л/с, что значительно больше минимально

допустимого при созданий вертикальных

трещин.

При ГРП непрерывно закачивают жидкость разрыва в объеме Iм и жидкость-песконоситель в объеме 9м, которая одновременно является и жидкостью разрыва.

Для определения параметров воспользовались упрощенной формулой методики Ю.П. Желтова. Оценим сначала ширину трещин после закачки 1м жидкости разрыва, для чего определяв давление на забое - Рзаб. Б этот момент времени по формуле:

![]()

Объем

жидкости находящейся в трещинеV![]() =Qt+Vo, где Q -

расход закачиваемой жидкости, t - время

закачки,Vо -

объем жидкости, находящийся в трещине

до ГРП, здесь и в дальнейшем приняли,

чтоVo=0.Для трещины после

закачкиV

=Qt+Vo, где Q -

расход закачиваемой жидкости, t - время

закачки,Vо -

объем жидкости, находящийся в трещине

до ГРП, здесь и в дальнейшем приняли,

чтоVo=0.Для трещины после

закачкиV![]() =1м3

=1м3

![]() 13,2м

13,2м

Раскрытость или ширина трещины:

![]() 4*(1-0,32)*13,2*(20,8-19,68)*106/1010=5,4мм

4*(1-0,32)*13,2*(20,8-19,68)*106/1010=5,4мм

Раскрытость трещины вполне достаточна, чтобы песок фракции 0,8-1,2 поступал в нее при закачке следующей порции жидкости (qm3), являющегося одновременно и жидкостью-песконосителя.

Объемная доля песка в смеси :

![]() (300/2500)/(300/2500+1)=0,107

(300/2500)/(300/2500+1)=0,107

где G - масса песка

приходящаяся на 1м3жидкости, кг.![]() -

плотность песка 2500 кг/м3

-

плотность песка 2500 кг/м3

Вязкость жидкоcти-песконосителя определяется по формуле

![]() 200*exp*(3,18*0.107)=280мПа*С

200*exp*(3,18*0.107)=280мПа*С

Давление на забое скважины в конце ГРП (после закачки 10 м3жидкости в трещину) определяем

РЗАБ=20,27Мпа

Жидкость-песконоситель распространилась в трещине на расстоянии от скважины примерно равным 90% ее длины, т. е. или 1=0,9, 1=52 м. После сжатия давления трещина закрывается неполностью на интервале, в котором находилась жидкость-песконоситель. Принимая пористость песка в трещине после ее закрытия m=0,3 определили остаточную ширину трещин

![]() 1,25*0,107*(1-0,3)=0,19см

1,25*0,107*(1-0,3)=0,19см

Проницаемость трещин такой ширины:

![]() 0.00192/12=

0,3*10-6м2

0.00192/12=

0,3*10-6м2

Среднюю проницаемость ПЗС при вертикальной трещине определяем по формуле:

![]() [(3,14*0,25-0,0019)*0,06*10-12+

[(3,14*0,25-0,0019)*0,06*10-12+

+0,0019*0,3*10-6]/(3,14*0,25) = 7,26*10-12м2

Средняя проницаемость пласта при наличии вертикальных трещин будет увеличиваться с возрастанием расстояния от скважины, а ее проницаемость неизменной. Тогда средняя проницаемость на расстоянии 1 м от скважины будет:

![]() =[(3,14*2,25-0,0019)*0,05*10-12+0,0019*0,3*10-6]/(3,14*2,25)=

=[(3,14*2,25-0,0019)*0,05*10-12+0,0019*0,3*10-6]/(3,14*2,25)=

=80,7*10-12м2

На расстоянии равном радиусу раскрытости l1трещины

R1=1,79*10-12м2

Как видно из расчетов, в области распространения трещины проницаемость почти повсеместно больше, чем на два порядка превышает проницаемость пласта. Поэтому приток в скважину будет в основном происходит по трещине с направлением, в котором получила развитие. ГРП будем проводить через НКТ с внутренним диаметром d=0,062 м, изолируя продуктивным пласт пакером и. с гидравлическим якорем.

Определение параметров ГРП

1. Потери давления на трение при движении жидкости-песконосителя по НКТ.

Плотность песконосителя:

![]() 4*12*10-3*1098/(3,14*0,062*0,28)=967

4*12*10-3*1098/(3,14*0,062*0,28)=967

коэффициент гидравлического сопротивления:

h=64/Re=64/967= 0,66

В жидкости при R>200, по Желтову происходят ранняя турбализация потока и потери на трении приR=967 иho=0,107, возрастают в 1,52 раза.

![]() 25,29МПа

25,29МПа

2. Давление, которое нужно создать на устье при ГРП

Ру=РЗАБ-![]() *g*h+РТ=20,8-1098*9,81*2150*10-6+25,29=26,7МПа

*g*h+РТ=20,8-1098*9,81*2150*10-6+25,29=26,7МПа

3. Рабочую жидкость ГРП в скважину закачивают насосным агрегатом 4AH-70G.

Необходимое число насосных агрегатов

N= Ру*Q/(Pa*Qa*Rmc)+1= 26,7*12/(29*14,6*0,8)+1=2

где Pa,Qa- рабочее давление и подача агрегата.

Rmc- коэффициент техcоcтояния.

4. Обьем жидкости для продавки:

Vn= 0,785*d2*L= 0,785*0,0622*1100=3,3 м3

5. Продолжительность ГРП, при работе агрегата на IIIскорости:

t= (Vж+Vn)/Qa= (10+3,3)/(11,6*10-3*60)= 3 часа