книги из ГПНТБ / Цапенко М.П. По равнинам Десны и Сейма

.pdf74

духовным. Мощные стены и солидные крепостные ворота говорят сами за себя. Тут меньше думали о боге и боль ше об обороне. Громадный пятикупольный собор пора жает своими нерасчлененными плоскостями и полным отсутствием наружных украшений; он тоже похож на крепостной бастион. Правда, главный вход собора как-то робко, несмело украшен оригинальным сочетанием деко ративных русских кокошников и чисто украинских узо ров и розеток, взятых из народного бытового искусства. Непосредственность этих приемов производит трогатель ное впечатление.

В истории украинской архитектуры этот собор приме чателен тем, что он является одним из примеров своеоб разной местной переработки храмов базиликального ти па. Как мы уже отмечали, характерной чертой украин ских культовых зданий является центричность компо зиции и ярко выраженная вертикальность объемов и со ответствующая этому принципу общая соразмерность. В

33. Св. Георгий. Икона из церкви в селе Верезна. XVIII в.

данном же случае в основу взят трехнефный и шестистолпный план, но общая масса собора получилась не горизонтально-базиликальная, как следовало бы при та ком плане, а все та же традиционно вертикальная и центрическая.

Местные национальные традиции были прочны и из менялись медленно, но они не могли быть вечными. При мерно с 60—70-х годов XVIII века в России начинает утверждаться архитектура классицизма, и подобные сти левые формы можно видеть в более поздних зданиях Гамалеевского монастыря.

Но нечто совершенно оригинальное и своеобразное, выходящее за пределы обычного изменения стилевых форм, представляет собой храм в селе Воронеже, рас положенном километрах в десяти от Гамалеевки. Этот храм построен во второй половине XVIII века и отлич но сохранился. По своим художественным формам он представляет сплав барочных форм с классицизмом. Но

79

борец за национальную культуру епископ Лазарь Бара нович.

Памятники великокняжеского периода до нас не до шли, но зато сохранилось несколько чрезвычайно инте ресных построек более позднего времени. В первую оче редь следует посмотреть грандиозный, относительно хо рошо сохранившийся комплекс Спасо-Преображенского монастыря, красиво возвышающийся на крутом берегу Десны в северо-восточной окраине города. Это — мо настырь-крепость, окруженный мощной каменной стеной с боевыми башнями и крепостными воротами. Он яв ляется самым крупным и самым интересным по архи тектуре сохранившимся оборонительным ансамблем Ле вобережной Украины.

Дошедшие до нас здания монастыря относятся к XVII—XVIII векам, а возможно, и к более раннему вре мени. Своеобразно решен главный вход в монастырь с запада. Здесь устроена оригинальная площадка, с кото рой было удобно поражать осаждающего крепость про тивника. Надвратная башня этого входа наделена чер тами русской архитектуры и напоминает известные ар хитектурные памятники Ростова Великого.

Большой интерес представляют корпус келий и тра

пезная, а также недавно реставрированное |

здание бур |

|

сы (1657—1667). Это редкие |

памятники |

украинской |

гражданской архитектуры XVII |

века. В центре монасты |

|

ря возвышается огромный Спасо-Преображенский собор

классической архитектуры, построенный в |

1791 — 1796 |

|

годах по проекту знаменитого зодчего |

Д. Кваренги. Со |

|

бор этот сооружен на месте древнего |

храма |

Спаса XII |

века, остатки которого обнаружены |

археологическими |

|

раскопками под новым зданием с западной стороны.

В самом городе сохранились Успенский собор (конец XVII в.), деревянная церковь Николая (1760), а также торговые ряды (конец XVIII в.).

Наш рассказ о памятниках искусства, то там, то сям разбросанных по равнинам Десны и Сейма, до сих пор касался только памятников старины. Даже беглый рас сказ убеждает нас в том, что наши предки любили ис кусство, оно являлось в прошлые и к тому же в очень беспокойные времена необходимым и весьма важным

условием жизни народа. |

И невольно |

встает |

вопрос: ну |

|

а в наше бесконечно изменившееся время, в |

век совер |

|||

шенно иных социальных |

условий, |

в |

эпоху |

господства |

техники и моторов живет ли эта |

жажда художествен |

|||

ного творчества в среде |

современных |

колхозников? |

||

82

Кролевецкие изделия имеют некоторые свои особен ности. Более старые из них выделяются легким прозрач ным орнаментом, а к концу XIX века этот орнамент ста новится более плотным и насыщенным как по рисунку, так и по цвету. Доминируют два основных цвета — яр ко-красный по белому фону (полотну). Геометрически растительный орнамент отличается удивительным бо гатством и разнообразием рисунка, изысканностью фор мы и красотой цветовых сочетаний. Наряду с отвлечен ным орнаментом иногда изображаются птицы, а также своеобразное «дерево жизни» как символ и обобщение народной мудрости, изобразительное истолкование народ ного эпоса, восходящего к глубокой древности.

Любуясь этими дивными изделиями народных масте ров, выполненных кустарно, опять-таки возникает ко варный вопрос: что же нам милее — подобные изделия или современная машинизированная художественная продукция? Размышлять тут можно долго, вопрос этот не простой, и он не зря волновал умы. Были сказаны ед кие слова о том, что современными техническими спо собами из синтетических материалов можно в течение часа изготовить тысячу Аполлонов Бельведерских, при чем их нельзя будет отличить от подлинника. Но это, мол, будет штамп, а не искусство...

Но, вероятно, такой вопрос все же праздный, и в кон це концов ответ на него даст сама жизнь, а не теоретики и искусствоведы. Проще всего встать в этакую позу ари стократического снобизма и отрицать все то новое в ис кусстве, что рождается ходом развития общества. Ведь и то традиционное, кажущееся прекрасным вечно, в свое время было новым, непривычным, а иногда даже вызы вающим насмешки современников. Многие «штампы» действительно очень плохи, но они могут быть и други ми. В принципе нет ничего дурного в тиражировании произведений искусства, в слитности искусства с пред метами быта, обстановки, труда и производства. Именно в этом, как нам кажется, кроется перспектива развития искусства в эпоху коммунизма.

И то и другое имеет право на существование. Километрах в сорока на юго-восток от Кролевца рас

положен город Путивль. Это удивительный, чарующий, незабываемый город. Он известен нам со школьных лет, его знают все. Путивль упоминается в «Слове о полку Игореве», а известная опера Бородина «Князь Игорь» начинается сценой в этом городе. Да, это поистине бы линный город! Такого рода исторические переживания,

83

вероятно, возникнут в сознании каждого, кто будет лю боваться с путивльских высот далеко-далеко простираю щимися ееймскими далями и безбрежными зелеными лугами... Именно здесь, на этих высотах, находился

княжеский дворец, а на его стенах, |

вглядываясь |

в |

эту |

|

же самую даль, плакала Ярославна, |

ожидая |

возвраще |

||

ния князя Игоря из половецкого плена... |

это |

— |

на |

|

И еще одно поразительно в этом |

городе: |

|||

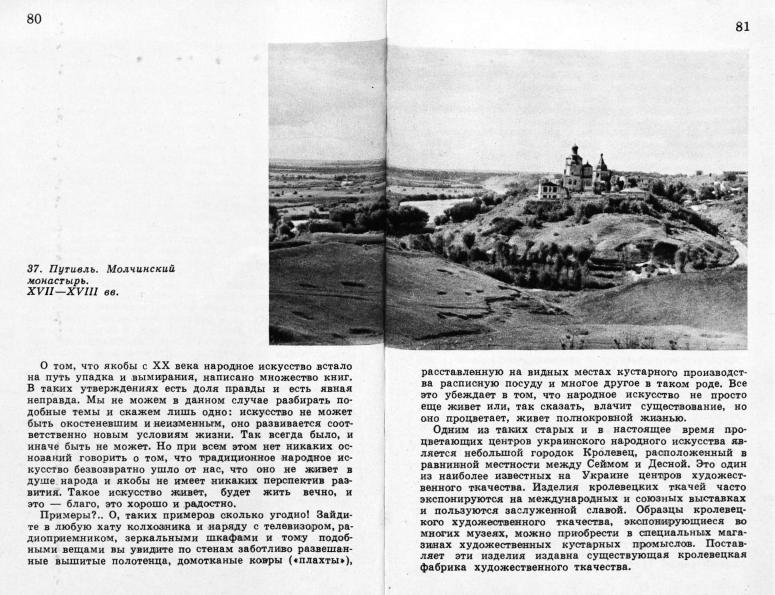

глядные, зримые черты общности и близости культуры двух великих славянских народов — русского и украин ского. Тут находятся памятники зодчества типично рус ские (отлично сохранившийся Спасо-Преображенский со бор с замечательным иконостасом и живописью, XVII— XVIII вв.) и столь же ярко выраженные памятники укра инского типа (церковь Николы Козацкого, XVIII в.). А в сохранившемся Молчинском монастыре (XVI— XVII вв.) эти русско-украинские черты слиты воедино. В свое время Путивль был пограничным городом Москов ского государства, здесь издавна жили русские и укра инцы, и это отразилось на его облике.

Да, седой далекой стариной веет от Путивля... Но не только этим славен этот город Он вошел в историю и делами совсем недавними. Ведь именно здесь в Путив-

ле |

и его районе в годы Великой Отечественной |

войны |

под |

командованием дважды Героя Советского |

Союза |

С. А. Ковпака зародилось партизанское движение, хоро шо известное нам по документальной книге участника этого движения писателя П. Вершигоры («Люди с чис той совестью»).

Старина и современность живут рядом... От этого про шлое и настоящее этого города становится особенно ин тересным.

4. Здесь провел юность Н. В. Гоголь-Яновский

...Терпимость |

нам |

нуж на; |

||||||

без нее ничего не будет для |

||||||||

худ ож еств а . Все |

роды |

х о р о |

||||||

ши, |

когд а |

они |

х о р о ш и |

|

в с в о |

|||

ем |

роде. |

|

|

|

что |

д аж е |

||

...Бывает врем я, |

||||||||

вовсе не |

сл едуе т |

|

гов орить о |

|||||

в ы соком |

и п р е к р а с н о м , |

не |

||||||

п о к а за в ш и тут |

ж е |

ясно, |

к а к |

|||||

день, путей и дорог к |

н ем у |

|||||||

для |

всякого. |

добро, |

я |

|

и щ у |

|||

...Я лю б лю |

|

|||||||

его |

и сгораю |

им... |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

Г о г о л ь |

|||

Сколько ни перечитываешь Гоголя, |

нельзя |

не |

|

изум |

||||

ляться его способности видеть сложность и многообра зие жизни.

Про Гоголя действительно можно сказать, что он видел на три аршина сквозь землю... Гоголь — это уди

вительное, особенное, ни с |

чем не |

сравнимое явление, |

это — чудо. И естественно |

поэтому, |

что нас так интере |

сует все, что имеет отношение к его имени.

С 1821 года Гоголь учился в Нежинском лицее и окон чил его в 1828 году. Основан был этот лицей в 1820 го ду и именовался он тогда не лицеем, а Гимназией выс ших наук. Название физико-математического лицея он получил в 1832 году, а с 1840 года стал юридическим лицеем. В 1875 году это же учебное заведение переиме новывается в историко-филологический институт имени князя Безбородко. В настоящее время это Нежинский педагогический институт имени Н. В. Гоголя, в котором очно и заочно обучается около трех тысяч студентов. Как видим, за сто лет это учебное заведение меняло свой профиль пять раз. С позиций наших теперешних пред ставителей о физико-математических науках довольно курьезно выглядел физико-математический лицей... в Не жине в 1832 году!

Нежинский лицей был основан как высшее аристокра тическое учебное заведение для привилегированных классов. В старой России было, кажется, всего три таких лицея: Царскосельский, в котором учился Пушкин, Ришельевский в Одессе и Нежинский, основанный сена