книги из ГПНТБ / Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура (на примере Средней Азии)

.pdfтельности. Она определяется главным образом яркостью, к которой адаптирован глаз. Чувствительность максимальна только при некоторых средних значениях яркости. При яркостях значительных, например в условиях интенсивной инсоляции, и при яркостях малых, как при суме речном освещении, контрастная чувствительность заметно падает. Это явление известно из повседневного опыта. Пятна и подтеки на светлых фасадах, хорошо различаемые в пасмурные дни, делаются малозамет ными или даже зрительно исчезают при ярком солнечном свете. Причи на этого в том, что существует предел возбудимости нервных элемен тов глаза. Когда яркость настолько велика, что вызывает максимальное возбуждение чувствующих элементов глаза, добавочное раздражение не

в состоянии вызвать |

какую-либо разницу в ощущении [57]. |

В Средней Азии |

глаз адаптируется к более высоким яркостям, чем |

в центральных и северных районах страны. При освещении, характерном для Москвы (яркость 1000—1500 нт), контрастная чувствительность равна в среднем 57—58, а в Средней Азии (яркость 6000—15000 нт) для того же объекта наблюдения она снижается примерно до 47—40. По этому для обеспечения равных условий видимости коэффициент конт раста между деталью и фоном при освещении, характерном для Сред ней Азии, должен быть в среднем в 1,5 раза больше, чем в условиях освещения средних и северных широт.

Касаясь специфики восприятия светотени на архитектурных фор мах, проф. Л. Н. Воронин, много лет посвятивший изучению среднеазиат ского зодчества, писал: «... в связи с засушливостью и почти постоянной безоблачностью, свет от солнечного сияния особенно ярок, н при про зрачности воздуха можно лишь при известном зрительном напряжении различать в сооружении те или иные плоскости. При интенсивном сол нечном потоке тень становится особенно глубокой, в то время как полу тень или сливается с тенью, или теряется в яркоосвещенных частях, на ходящихся в непосредственной близости. В обоих случаях полутень теряет свое самостоятельное значение: полутень или мягкая тень, имею щая место, например, во всякого рода закруглениях, которые она в известных условиях выделяет, при среднеазиатском освещении пол ностью такой роли не выполнит, почему приходится избегать вообще полутеней. Притом, и тень в местных условиях сочетает глубину с чрез вычайной прозрачностью» [14].

Разницу в восприятии архитектуры при различных условиях осве

щения |

можно проиллюстрировать |

следующим образом. В |

Средней |

|

Азии сооружение выглядит подобно |

фотографии, отпечатанной |

на конт |

||

растной |

бумаге. То же сооружение |

|

при умеренном освещении |

средней |

полосы будет восприниматься как фотография, отпечатанная с того же негатива, но на мягкой бумаге.

Видимость можно численно оценивать контрастом, выраженным в

204

Сумеречное |

Днеіюе |

Солпе-пое |

освещение |

рассеянное |

освещение |

О с 8 е ш . е п ь о с г г . |

ъ . |

л* |

Рис. 120. График для определения четко видимого контраста |

||

при различных условиях природного |

освещения. |

|

числе порогов. Проф. H. М. Гусев построил график зависимости четкой |

||

видимости контраста от освещенности в диапазоне |

от 0,001 до 10 000 лк |

|

[24]. Сопоставляя этот график с кривой зависимости контрастной чувст вительности от яркости поля адаптации, приведенной в том же источ нике, можно вычислить, что контраст, обеспечивающий безусловно чет кую видимость архитектурной детали, равен 25 порогам. Зная эту ве личину, график можно продолжить в пределах диапазона освещенно- •стей, характерных для условий Средней Азии (свыше 10 000 лк). На рис. 120 приведен дополненный таким образом график для определения величины коэффициента контраста, обеспечивающего четкую видимость архитектурной детали при различных освещенностях. Из графика видно, что безусловно четкая видимость архитектурных деталей в условиях ос вещения Средней Азии возможна при коэффициентах контраста 0,55— €,65. PI сходя из средних величин коэффициентов контраста, обеспечива ющих безусловно четкую видимость, на рис. 121 построен график для подбора коэффициентов отражения архитектурной детали и фона.

Много веков назад зодчие Средней Азии интуитивно понимали яв ления, связанные с влиянием освещенности на восприятие архитектур ных форм, и в своей практике учитывали светоклиматические особенно-

205

сти местности. Декоративное убранство памятников среднеазиатского зодчества выполнялось из местных материалов и отличалось ярко вы раженным своеобразием. Большие плоскости стен и криволинейные по верхности сводов, возводимые из лессовой глины и ее производных, не

могли иметь |

архитектурные формы |

с сильным |

рельефом, оставались |

почти гладкими, а по цвету не отли чались от светлой желто-серой окру жающей земли. Если бы они ничем не декорировались, то при высоких освещенностях обладали бы слепя щей яркостью и вследствие сниже ния чувствительности зрения произ водили бы монотонное впечатление. По-видимому, это обстоятельство явилось одной из причин, породив ших в Средней Азии традицию пок рывать почти сплошь постройки не глубоким резным или многоцветным гладким орнаментом. Декор, укра шая здание, в то же время понижа

ет среднюю яркость поверхности и создает благоприятные условия для зрительного восприятия.

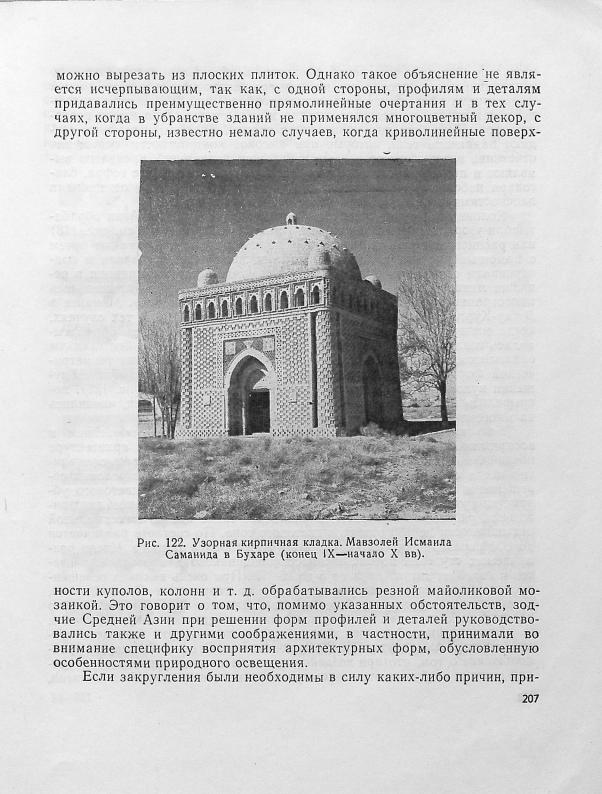

С точки зрения приемов использования светотени и цвета, архитек турный декор Средней Азии можно подразделить на одноцветный рель ефный, цветной рельефный, многоцветный гладкий. Одноцветный рель ефный декор включает в себя резьбу по глине и алебастру, резную неполивную терракоту, узорную кирпичную кладку (рис. 122), резьбу по камню и дереву. К цветному рельефному декору, в котором использова ны эффекты не только светотени, но и цвета, можно отнести глазуро ванную резную терракоту, рельефную майолику, а также резьбу по але бастру, камню и дереву с подцветкой. Многоцветный гладкий декор — это мозаика из глазурованных кирпичей, резная майоликовая мозаика, расписная майолика, роспись по штукатурке и дереву.

Зодчие Средней Азии при решении профилей и деталей применяли преимущественно прямолинейные, четкие очертания. Особенно упрощены формы памятников, в декоре которых использована многоцветная кера мика. Колонны часто делались восьмигранной формы, сталактиты трак товались в форме граненых кристаллов (см. рис. 117), ленты, бордюры, пояски, панно приводились к простому, плоскостному решению. Лако ничность форм обычно объясняют стремлением оставить поверхности гладкими для развития на них узорной полихромной декорации и об легчить укладку мозаики, элементы которой при упрощенных формах

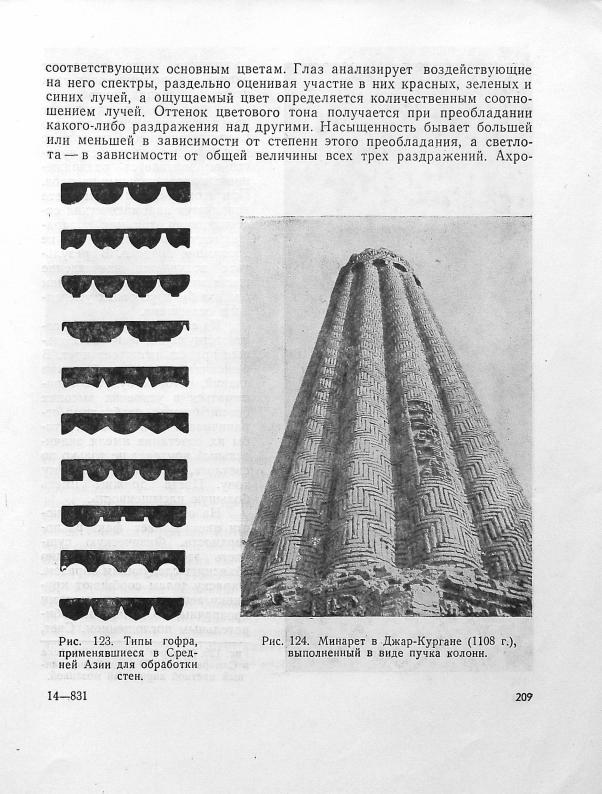

нимались меры для выявления их формы и облегчения восприятия. Эту тенденцию можно проследить на примере распространенного в Средней Азии приема оформления стен мотивом гофра (рис. 123). В сечении гоф ры усложнялись посредством впадин или выступов, либо имели гране ную форму с небольшим количеством граней. Впадины и выступы соз дают падающие тени, которые при высокой контрастности освещения отчетливо воспринимаются даже с больших расстояний, прекрасно вы являют и подчеркивают форму гофра. При граненой форме гофра, бла годаря небольшому количеству граней, контраст между отдельными плоскостями велик и обеспечивает четкое восприятие.

Колонны и другие подобные формы зодчие Средней Азии обраба тывали узорной кирпичной кладкой (см. рис. 122), резным (см. рис. 118) или расписным орнаментом, либо решали в виде жгута и таким путем с помощью рисунка и контрастных падающих теней выявляли и под черкивали округлость формы. Нетрудно увидеть тот же принцип в ре шении минаретов. Здесь так же, как и в колоннах, иногда применялось многогранное сечение (мечеть Бнби-ханым в Самарканде). Минарет в Джар-Кургане решен в виде пучка колонн (рис. 124). В тех случаях, когда минареты делались круглыми в плане, их поверхность обрабаты валась неглубоким рельефом (см. рис. 117) или многоцветным гладким орнаментом (рис. 125). Аналогичными приемами выявления геометри ческой формы мастера прошлого нередко пользовались и при соору

жении куполов. Купола делались многогранной формы |

(рис. |

126), |

по |

|||

крывались геометрическим узором |

(рис. 127) |

или, |

наконец, |

членились |

||

на многочисленные ребра различной формы |

(рис. |

128). |

|

|

|

|

Большой интерес представляет |

взаимосвязь между |

освещением |

и |

|||

восприятием цвета. Общим вопросам применения цвета в архитектуре посвящено немало работ, но и в них не отражена зависимость восприя тия цвета от особенностей светового климата. Между тем условия ос вещения и инсоляция оказывают влияние на восприятие цветового уб ранства архитектуры. При умеренном, наиболее благоприятном для-зри тельной работы освещении глаз различает среди цветов максимальной насыщенности до 180 оттенков цветового тона. По светлоте различается до 600 переходов от самого светлого до наиболее темного. Число раз личаемых ступеней по насыщенности неодинаково для различных цве тов и колеблется примерно от 5 до 25 [57]. При очень высоких освещенностях, например в большую часть года на территории Средней Азии, насыщенность цвета уменьшается, тона делаются белесоватыми, число различаемых ступеней по насыщенности и цветовому тону снижается.

Эти явления объясняет теория трехкомпонентности цветового зре ния, впервые выдвинутая М. В. Ломоносовым. В ее основе лежит пред положение о том, что при воздействии цвета в органе зрения в различ ной степени возбуждаются лишь три вида цветоощущающих элементов,

208

L — насыщенность |

цвета; |

|

|

|

|

|

k (В) — относительный |

одновременный |

цветовой |

контраст |

в |

функции |

|

отношения яркостей |

объекта и |

фона; |

|

|

|

|

Ii (ш)— относительный |

одновременный |

цветовой |

контраст |

в |

функции |

|

отношения телесных |

углов объекта и фона. |

|

|

|||

При учете индуктивного влияния фона, которое выражается сум марным смещением точки белого от его колориметрического значения, эта величина вводится в формулу (71).

Анализируя с количественной стороны цветовые сочетания, приме нявшиеся в орнаментах среднеазиатской архитектуры, можно отметить некоторые интересные закономерности. Цвета, обладающие максималь ным количеством (красный, оранжевый), не применялись. Увеличение количества цвета при высокой насыщенности и значительных цветовых контрастах в определенной степени компенсировалось снижением этого параметра за счет малых угловых размеров орнаментальных элементов. Коэффициенты отражения выбирались таким образом, что количество темных цветов (синего и зеленого) составляло 450 отн. ед., а светлых (голубого и желтого)—300—350. Однако, в связи с тем, что синий и зеленый цвета располагались в полихромных композициях рядом с бе лым, а голубой и желтый рядом с черным, количества светлых и темных цветов выравнивались. Подбирая угловые размеры элементов, цветовые контрасты, коэффициенты отражения и определенные сочетания, мастера прошлого, по-видимому, интуитивно учитывали факторы цветовой адап тации и индукции. На основе художественного дарования и богатого опыта они создавали композиции, в которых отдельные пятна имели примерно равные количества цвета, и тем самым добивались исключи тельного равновесия полихромного декора.

Многоцветный декор памятников архитектуры Средней Азии, бли стающий поливной и поражающий мастерством исполнения, пользуется мировой известностью. При решении цветового убранства зданий зод чие прошлого, по всей вероятности, интуитивно учитывали закономер ности восприятия цвета при высоких яркостях. В полихромном декоре наиболее совершенных памятников использовались, как правило, всего шесть цветов со следующими коэффициентами отражения: синий —0,04, голубой—0,25, зеленый—0,10, желтый—0,25, черный—0,016 и белый — 0,65. Цвета всегда имели большую насыщенность, а поверхности, по крытые цветом, обычно делались с зеркальной фактурой. Ограничение числа цветов связано, по-видимому, не только с наличием сырья, техно логическим процессом и характером орнаментальных композиций, но и с особенностями природного освещения Средней Азии.

Зодчие Средней Азии использовали пространственно-фактурные свойства цветов, благодаря которым насыщенные цвета с гладкой фак турой, расположенные в одной плоскости, создают иллюзорную плано-

213