книги из ГПНТБ / Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура (на примере Средней Азии)

.pdfчески совпадает с полднем, запретные участки горизонта должны быть расположены симметрично относительно меридиана. 1

Трудно согласиться с совершенно одинаковыми требованиями, предъявляемыми Нормами к продолжительности облучения и пределам запретной зоны горизонта для всех районов нашей большой страны. Не-

|

|

17 |

10 |

/J |

12 |

14 |

16 |

18 |

|

||

|

|

15 |

|

// |

|

S |

|

|

|||

|

|

|

|

Время |

|

дня |

|

|

|

||

|

Рис. 57. Поступление суммарной УФ радиации на вер |

||||||||||

|

тикальные |

поверхности |

различной |

ориентации |

(а) и |

в |

|||||

|

помещении |

через 1 мг светопроема |

в Ташкенте: |

|

|||||||

|

|

J-IO, |

2 - Ю В (ЮЗ), |

З-В |

(3), |

4-СВ |

( С 3 ) , 5 - С . |

|

|

||

1 В новой редакции СНиП II—Л.1-71, |

в ы ш е д з п х |

в свет |

вэ время публикации |

||||||||

этой книги, |

частично |

учтены |

рекомендац-іи |

автора |

и |

нздэпустимьш |

принят сектор |

||||

в пр?делах |

от 310 до |

50° |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

93

понятны также причины отмеченных |

выше расхождений |

в требованиях |

к инсоляции этих двух нормативных |

документов. |

|

Проанализируем режим УФ облучения помещений в условиях Сред |

||

ней Азии. С помощью описанного в предыдущей главе |

метода расчета |

|

инсоляции вертикальных поверхностей и данных по УФ климату на рис. 57а построены графики прихода суммарной УФ радиации на верти кальные поверхности различной ориентации в дни весеннего и осеннего равноденствия. Эти данные положены в основу расчета прихода УФ радиации в помещения через светопроемы. Принцип расчета ничем не отличается от того, который был применен для оценки теплопоступлений.

На рис. 576 показан характер изменения по времени дня и в за висимости от ориентации суммарной УФ радиации, проникающей через квадратный метр светопроема. Поступления УФ радиации в помещения существенно отличаются от прихода на вертикальные поверхности за

|

|

|

|

|

|

Ориентация |

|

||

Рис. 58. |

Дневные |

суммы |

рас |

Рис. 59. |

Роль |

рассеянной |

|||

сеянной (I), прямой (II) и сум |

радиации |

в |

суммарном |

УФ |

|||||

марной |

(III) |

УФ |

радиации, |

облучении вертикальных по |

|||||

поступающей |

в помещения |

че |

верхностей |

(I) и |

помещений |

||||

рез 1 м* |

светопроема при |

раз |

через |

светопроемы |

при |

||||

ных ориентациях. |

|

расчете |

по данным ТГО |

(II) |

|||||

|

и ТашПИ |

(III). |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

счет сокращения времени облучения, уменьшения потоков и перерас пределения максимумов во времени и по ориентации. Кривые на рис. 57 заметно отличаются. Абсолютные значения дневных сумм УФ радиации, проникающей в помещения, показаны на рис. 58.

В весенне-осенние периоды максимум УФ радиации получают по мещения, ориентированные на юго-восток и юго-запад. Минимум при-

94

ходится на северные румбы в пределах примерно Ѵв части горизонта. Здесь имеет место только облучение рассеянными УФ лучами. Дневные суммы в этом диапазоне практически одинаковы и составляют V* от прихода суммарной радиации через окно южной ориентации. Поступле ния УФ радиации заметно возрастают только при отклонении ориента

ции |

светопроемов от севера примерно на 60—70°, т. |

е. |

при ориента |

ции |

на восток — северо-восток (запад — северо-запад) |

и |

далее к югу. |

Роль рассеянной радиации в облучении вертикальных поверхностей и помещений иллюстрирует рис. 59. Доля, приходящаяся на рассеянные лучи в суммарном потоке, проникающем в помещения, минимальна при ориентации окон на юго-восток (юго-запад) и составляет в этом случае немногим более 30%. Прежде чем решить вопрос о роли рассеянной радиации, необходимо вспомнить, для каких условий выполнены расче ты, на основе которых построены рис. 57—59, и внести соответствую щие коррективы.

При построении приведенных графиков не было учтено затенение светопроемов окружающей застройкой и озеленением, что неизбежно в утренние и вечерние часы при низком положении солнца. Поэтому в реальных условиях доля рассеянного облучения в суммарной радиации будет выше. При расчете УФ облучения помещений использованы дан ные ТГО. В § 4 главы I отмечалось, что в условиях города интенсив ность рассеянной радиации и ее доля в суммарном потоке значительно выше, чем на территории обсерватории. Так, по данным, использован ным в расчетах, приход рассеянного ультрафиолета составляет менее трети от суммарных поступлений. По нашим данным, на долю рассеян ной составляющей приходится несколько больше половины в дневных суммах (см. рис. 22). Поэтому в действительности здания, расположен ные в черте города, получат значительно больше рассеянного ультра фиолета.

Расчеты облучения помещений выполнены по данным наблюдений в безо'блачные дни. В среднем же с учетом естественных условий об

лачности |

значение рассеянной составляющей безусловно |

возрастет. |

Если все |

это принять во внимание, то интенсивность УФ |

облучения |

помещений наиболее неблагоприятной северной ориентации |

и оптималь |

|||

ной юго-восточной (юго-западной) |

будет отличаться не в |

4 |

раза, как |

|

показано на рис. 58, //, |

а лишь в |

2 раза. Таким образом, распределе |

||

ние сумм УФ облучения |

помещений в зависимости от ориентации будет |

|||

более равномерным в сравнении с |

поступлениями тепловой |

радиации. |

||

Сказанное позволяет сделать вывод о большой роли рассеянной радиации в УФ облучении помещений. Доля рассеянного ультрафиоле та в суммарных поступлениях при учете всех упомянутых моментов возрастет до 60% и выше при юго-восточной (юго-западной) ориента ции, а для всех других румбов будет еще значительнее (рис. 59, III).

9S

Сопоставляя приведенные данные, нетрудно убедиться, что при открытом окне помещения северной ориентации получат значительно больше УФ лучей, чем при оптимальных румбах, но через закрытые окна. Следует учитывать, что температурный режим Средней Азии

позволяет днем в течение почти всего |

зимнего полугодия открывать |

|

окна на некоторое время для проветривания и проникновения |

УФ лу |

|

чей без риска допустить переохлаждение |

помещений (см. рис. |

7). |

На основе изложенного можно сделать заключение, что для по мещений детских учреждений, больниц, санаториев и других, подобных им с точки зрения необходимости интенсивного УФ облучения, следует считать недопустимой ориентацию в пределах от востока — северо-вос тока до запада — северо-запада.

Для жилых зданий ориентацию окон в этом диапазоне следует считать нежелательной, но вообще запретить столь широкий сектор горизонта для зданий наиболее массового строительства практически не представляется возможным, так как это резко ограничило бы приме нение проектов с односторонними квартирами и привело бы к значи тельному удорожанию жилищного строительства.

Учитывая, что опросы населения даже южных районов выявили отрицательное отношение подавляющего большинства жителей к север ной и близким к ней ориентациям, а также тот факт, что прямой сол нечный свет полезен не только в силу содержащихся в нем коротковол новых УФ лучей, мы считаем возможным ограничить пределы запретной ориентации светопроемов односторонних жилых квартир сектором от севера — северо-востока до севера—-северо-запада. Это наше предло жение нашло отражение в республиканских нормативных документах [16—19].

В последнее время появился ряд |

работ, |

посвященных расчету |

УФ облучения помещений. Интересна |

статья |

Г. С. Терновского [119], |

в которой приведены графики для расчета прямого и рассеянного УФ облучения помещений и определения общего эффективного пропускания УФ радиации оконным заполнением. Проф. H. М. Гусев и Е. П. Алек сеева [29, 67] предложили в качестве критерия оценки УФ облученности помещений принять коэффициент эритемной облученности (к. э. о.), который определяется по аналогии с коэффициентом естественной осве щенности (к. е. о.). Использование этого критерия позволит оценивать УФ облученность помещения не только в целом, как это можно сде лать, применяя описанный выше метод автора или графики Г. С. Тер новского, но и в отдельных точках по глубине.

Завершая рассмотрение гигиенической роли инсоляции, остано вимся на вопросе достаточности УФ облучения в районах Средней Азии. Воздух городов, загрязненный пылью, дымом, значительно изме няет спектральный состав солнечной радиации. При этом наибольшие

96

потери приходятся на УФ излучение. Измерения показали, что в приго родах крупных городов в сравнении с загородными районами интен сивность УФ радиации уменьшается в среднем на 23%, в центральных

частях |

городов она снижается на 26%, а в непосредственной близости от |

||

крупных промышленных предприятий — на 31—42% |

[126]. В |

связи |

|

с этим |

гигиенисты считают, что жители промышленных |

городов |

могут |

испытывать недостаток биологически активной коротковолновой части излучения [30]. В. С. Сваричевским было высказано мнение, что эта проблема может иметь отношение и к Средней Азии, так как избыток тепла вынуждает население применять всевозможные защитные меры, смягчающие летний перегрев, а это в определенной степени умень шает УФ облучение помещений. Однако это положение не было под тверждено.

Проф. В. А. Белинский [5] определил критическую полуденную интенсивность суммарной эритемной радиации горизонтальной поверх

ности QK, при которой наблюдается |

безусловная УФ недостаточность, |

|||||

следующим |

образом. Минимальная |

норма |

облученности |

составляет |

||

1,5 мэрім2. |

Предполагая, |

что на |

негоризонтальную поверхность падает |

|||

50% радиации, потери |

за счет |

закрытости |

горизонта и |

облачности |

||

составляют по 50%, а в часы облучения интенсивность равна 50% от полуденной, можно написать

QK = І £ = 24 мэрім*. |

(25) |

Примерно 50% требуемой облученности обеспечивается вкладом эритемной радиации области А. Поэтому безусловная УФ недостаточ ность имеет место, если полуденная интенсивность суммарной эри

темной радиации области 5Q<12 мэр/мг. |

По карте |

распределения |

|||||||

этого вида радиации можно найти, что широтная |

граница безусловной |

||||||||

УФ недостаточности лежит севернее 50°. |

|

|

|

|

|

|

|||

Аналогичным образом, принимая не минимальную норму облучен |

|||||||||

ности, а оптимальную —5,0 мэр/м2, |

определяется |

граница |

зоны, |

где |

|||||

рекомендуется для устранения природной УФ недостаточности |

прово |

||||||||

дить искусственное облучение, совпадающая |

с широтой 45°. |

|

|

|

|||||

В качестве |

критерия |

для определения |

избыточной |

УФ |

радиации |

||||

В. А. Белинский |

принял |

эритемную |

облученность, |

дающую |

пороговую |

||||

эритемную дозу |

в полдень за 20 мин., т. е. полуденную |

интенсивность |

|||||||

суммарной эритемной радиации области В, |

равную 240 мэр/м2. |

При |

|||||||

этих исходных условиях нужно признать, что на |

территории |

Средней |

|||||||

Азии избыточное |

УФ излучение наблюдается |

в течение |

полугода. |

|

|||||

7—831 |

97 |

Мы считаем, что если исключить прямую составляющую (а прини мать меры, направленные на борьбу с инсоляцией помещений, в Сред ней Азии в летний период необходимо по условиям летнего перегрева), то избыток УФ лучей не может угрожать людям, находящимся в поме щениях. Специальные меры борьбы с УФ радиацией должны предус матриваться только в демонстрационных помещениях, книгохранили щах, в некоторых производственных зданиях, где УФ лучи могут оказывать неблагоприятное влияние на технологический процесс.

Основные выводы, касающиеся УФ облучения помещений, будут использованы в следующей главе при установлении требований к ориен тации светопроемов зданий различного назначения.

Г л а в а IV. РОЛЬ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

ВБОРЬБЕ С ЛЕТНИМ ПЕРЕГРЕВОМ

§1. Солнцезащитные устройства и их расчет

Солнцезащита является действенным средством, способным существенно уменьшать теплопоступления в помещения от солнечной радиации.

В народном жилище Средней Азии широко применялись разнооб разные приемы защиты от лучей солнца: деревянные айваны и террасы перед жилыми комнатами, ставни и жалюзи на окнах, вертикальное озеленение и ряд других. Большое внимание вопросам солнцезащиты уделяется в практике зарубежного строительства.

К сожалению, в архитектуре республик Средней Азии солнцезащита зданий различного назначения до недавнего времени не получала должного развития. Светопроемы общественных, промышленных и жи лых зданий, построенных до 60-х годов, не оборудованы солнцезащитой. Летний перегрев вынуждает жителей многоэтажных домов затенять

окна подручными |

средствами, среди которых |

различные |

занавеси, |

шторы, а нередко |

одеяла, листы бумаги и т. п. |

Подобные |

«солнцеза |

щитные устройства» можно встретить на светопроемах администра тивных и других зданий. Естественно, что такие меры малоэффективны в теплотехническом отношении, а их внешний вид только искажает архитектуру зданий. Сейчас принимаются меры по скорейшему вводу в действие нескольких специализированных предприятий по выпуску средств солнцезащиты.

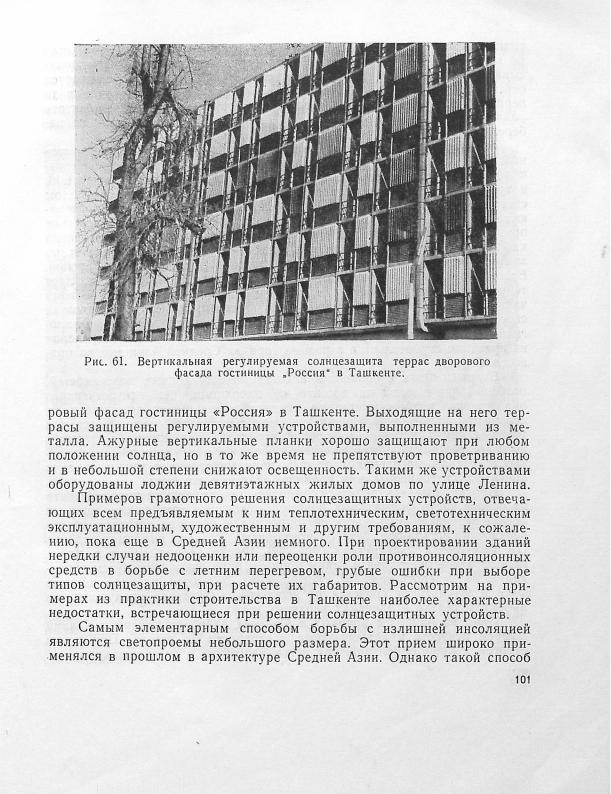

В настоящее время большая часть строящихся жилых домов, дет ских учреждений и других зданий в Ташкенте, Навои и в других горо дах Средней Азии оснащается противоинсоляционными устройствами. Окна домов массового строительства чаще всего затеняются деревян ными ставнями-жалюзи. Регулируемыми или стационарными устрой ствами оборудуются летние помещения. На светоиремах почти всех

99

солнцезащиты не |

может быть оправдан в современном |

строительстве |

по гигиеническим |

соображениям. Опыт эксплуатации и |

расчеты пока |

зывают, что при |

этом ухудшаются условия проветривания, снижается |

|

освещенность, уменьшается приход в помещения УФ радиации в те периоды года, когда инсоляция полезна. В связи в этим нельзя считать рациональным решение светопроемов, например, в жилом доме на на бережной канала Анхор.

Значительно чаще встречается другая крайность: в зданиях, глав ным образом общественных, большая часть наружных ограждений вы полняется из светопрозрачных материалов, независимо от ориентации и требований к инсоляции помещений данного назначения. При этом светопроемы нередко вообще ие имеют солнцезащиты или применя ются устройства, которые не способны заметно уменьшить влияние прямой радиации на летний микроклимат. Например, западный фасад кафе на привокзальной площади выполнен сплошь из стекла и по замыслу автора проекта должен затеняться небольшим свесом крыши. Естественно, что при такой ориентации козырек практически не дает тени. Летом в помещении создаются невыносимые условия, поэтому часть витринного стекла закрывается фанерой, а перед фасадом к свесу крыши в жаркий период года подвешиваются занавеси. Анало гичных примеров «стекломании» и дальнейших кустарных переделок из практики строительства в разных городах Средней Азии можно при вести немало.

В помещениях с большими площадями остекленных поверхностен, особенно при плохой их защите от инсоляции, без искусственного охлаждения летом температура воздуха в дневные и вечерние часы неизбежно значительно выше температуры наружной среды. Поэтому в таких зданиях необходимо предусматривать возможность раскрытия всех проемов. Между тем, в многочисленных, почти сплошь выполнен ных из стекламагазинах, столовых, парикмахерских и других зданиях почти все светопроемы, как правило, делаются глухими.

Иногда, пытаясь добиться сомнительного художественного эффекта на основе чисто формальных приемов, некоторые архитекторы вопреки логике затеняют лишь часть светопроемов и большие остекленные по

верхности оставляют без |

солнцезащиты. Таково, например, |

здание |

ЦК Комсомола Узбекистана |

(рис. 62). Фасад здания имеет в |

плане |

пилообразное очертание и таким образом окна защищены путем ориен тации на северо-запад. На светопроемах большого размера южного фасада затеняющие средства по непонятным причинам предусмотрены проектом только в пределах верхнего этажа.

Одно из наиболее крупных в Средней Азии общественных зданий Дворец искусств имеет огромные поверхности из стекла. При почти строгой южной ориентации их легко защитить с помощью козырька.

102