книги из ГПНТБ / Боровиков П.А. Человек живет под водой

.pdfТаков рельеф морского дна. G технической точки зрения изучать и осваивать многокилометровые глу бины неизмеримо сложнее, чем «верхние этажи» океана. В научных и хозяйственных кругах зарубежных стран полагают, что капиталовложения и затраты труда, необходимые для овладения богатствами зоны шельфа и верхней части материкового склона, окажутся сравни тельно небольшими и быстро окупятся. На ближайшие годы и десятилетия объектом первоочередного внима ния станет, по-видимому, именно эта сравнительно мелководная зона моря. В то же время научный поиск на всех глубинах Мирового океана несомненно будет продолжаться и расширяться.

Современные методы хозяйственного использования ресурсов континентального шельфа объединяет один характерный признак: добыча нефти-и лов рыбы, драги рование рудных россыпей и сбор водорослей и морепро дуктов в подавляющем большинстве случаев ведутся с морской поверхности. При этом эффективно разраба тывать ресурсы водной толщи и морского дна удается пока лишь на глубинах, измеряемых немногими десят ками метров.

Известно, что наиболее продуктивны в биологиче

ском отношении самые верхние, |

богатые кислородом |

и хорошо освещаемые солнцем |

слои океанских вод: |

в зоне материковых отмелей живет более 90% обита телей Мирового океана. Подводные «плантации» и «фермы» недалекого будущего расположатся, вероятно, близ берегов, в защищенных от штормов бухтах, зали вах, лагунах. Постепенно в поисках пригодных к «воз делыванию» участков люди перейдут к освоению откры тых просторов океанского дна. Со временем значитель ная часть шельфа покроется подводными «полями» и «пастбищами». Подводным «животноводам» и «земле дельцам» придется овладеть профессией водолазов: ведь их постоянным рабочим местом станут морские глубины.

Видимо, предстоит перебираться на морское дно и подводным нефтяникам и рудокопам. Современные свайные города и гигантские плавучие буровые плат формы позволяют освоить глубины, не превышающие 150—200 м. Драгирование руд, залегающих более чем под 30—40-метровым слоем воды, пока что затрудни

10

тельно. А ведь в отличие от живого мира океана богат ства его недр зачастую скрыты водной толщей в сотни метров! Нефть из морских глубин достается сегодня людям дорогой ценой; размещенное на поверхности моря громоздкое оборудование нефтяных скважин зача стую становится жертвой штормов и ураганов. Десятки человеческих жизней и многомиллионные убытки — такова цена каждой из этих катастроф.

Если подводное «возделывание» моря относится пока еще к более или менее отдаленной перспективе, то раз работчики океанских недр уже сейчас морально готовы перевести оборудование на морское дно, подальше от бушующих волн и ветров. Первые смелые шаги уже сделаны: в начале шестидесятых годов известная нефте добывающая корпорация «Шелл», например, установила у берегов Калифорнии подводные буровые платформы на стометровой глубине и тем самым доказала прин ципиальную возможность промышленной добычи неф ти и газа непосредственно с морского дна.

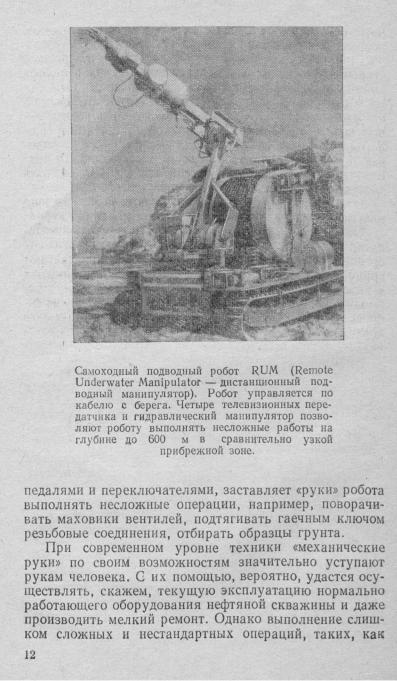

Новый способ породил и новые проблемы. Монтаж оборудования и его наладка, текущий ремонт и устране ние аварий, модернизация и переоснащение установок и прочие виды технического обслуживания — все эти отработанные и сравнительно легко выполнимые на поверхности моря операции превращаются в сложные головоломки при бурении и эксплуатации подводных скважин, особенно на больших глубинах. Специалисты «Шелл» использовали для указанных целей не только водолазов, но и дистанционно управляемые устрой ства — подводные роботы.

За рубежом создано несколько десятков подводных роботов, предназначенных для аварийных работ, спа сательных операций, научных исследований. Сущест венно различаясь по конструкции н возможностям применения, эти роботы имеют много принципиально сходных черт. Все они снабжены телевизионными уста новками и механическими «руками» — манипуляторами и питаются электроэнергией с берега или обеспечиваю щего надводного судна по кабелю. Управление переме щением робота и работой его «рук» осуществляется также дистанционно. Оператор, сидящий перед пультом, видит на телевизионных экранах все, что происходит в активной зоне робота, и, манипулируя рукоятками,

11

монтаж оборудования, его наладка, или же устранение последствий серьезной аварии роботу не под силу.

Широко распространена точка зрения, что при все стороннем изучении и хозяйственном освоении шельфа не обойтись без присутствия человека непосредственно на месте работы, без его опыта, способности быстро ориентироваться в сложных ситуациях и находить не шаблонные решения. Старый вопрос — человек или автомат? — может иметь единственное решение: и чело век, и автомат. Только при содружестве людей и тех ники работа на дне будет действительно успешной, пло дотворной и экономически выгодной.

Итак, «человеку под водой» — водолазу суждено внести весомый вклад в дело освоения морских глубин.

Опираясь на новейшие достижения водолазной меди цины и физиологии, создавая необычные технические средства и снаряжение, люди неуклонно раздвигают границы своих возможностей. Успех предпринятых в ряде стран мира экспериментов по длительному пре быванию человека на больших глубинах вселяет уверен ность, что вскоре человек действительно станет хозяином континентального шельфа, а затем и верхней части мате рикового склона.

Глава 1. ЧЕЛОВЕК ПОД ВОДОЙ

Во все времена средой обитания чело века был нижний слой газовой оболочки Земли — дно воздушного «океана». Вполне естественно, человеческий организм не может существовать без активнейшего взаимодействия с окружающей его средой.

Прежде всего, человек дышит. При каждом вдохе его легкие поглощают из атмосферы очередную порцию жизненно необходимого кислорода. При каждом выдохе организм освобождается от излишков углекислого газа; удаляется также большая часть прочих газообраз ных продуктов жизнедеятельности. Физиологи назы вают эти процессы внешним газообменом.

Водолаз, работая под водой, тоже должен дышать. Чем? Воздухом, разумеется. А точнее говоря — газо вой смесью, содержащей кислород в качестве обяза тельного компонента. О составе таких смесей и о том, почему может понадобиться заменить ими воздух, мы поговорим в этой главе.

КАК ДЫШИТ ВОДОЛАЗ

Вода гораздо плотнее воздуха. Давление водной среды во много раз превышает атмосферное. При увели чении глубины погружения на каждые 10 м давление возрастает на 1 кгс/см2. Следовательно, водолаз, дерз нувший опуститься на полукилометровую глубину (а эта глубина уже превзойдена в барокамере), будет подвергаться давлению, более чем в 50 раз превышаю щему нормальное!

Если перепад между давлением газов в легких и давлением водной среды снаружи грудной клетки со ставляет всего 100—200 мм водяного столба, дыхатель ные мышцы утомляются через несколько часов. Можно

И

сделать несколько вдохов при перепаде 0,2 кгс/см2 и даже немного большем. Дальнейшее же увеличение перепада приведет к травмированию легочной ткани. Поэтому для дыхания под водой используют воздух или искусственную газовую смесь, сжатую до давления окружающей человека водной среды.

Проблема снабжения водолаза газами для дыхания наиболее просто решается в снаряжении, известном под названием «вентилируемое». Водолаз, облаченный в прочную водонепроницаемую рубаху и герметично присоединяемый к ней жесткий шлем, полностью изоли рован от воды. В пространство под шлемом с берега или с обеспечивающего судна непрерывно нагнетают по шлангу свежий воздух, а его излишки, смешанные

свыдыхаемым воздухом, стравливаются в воду. Благо даря этому осуществляется постоянная вентиляция скафандра: удаляются углекислый газ и другие про дукты дыхания, восстанавливается нормальное содер жание кислорода.

Вентилируемое снаряжение широко распространено. Из всех видов водолазного снаряжения оно в наиболь шей степени обеспечивает человеку нормальные усло вия существования под водой. Водолазу в нем тепло

исухо, голова его находится внутри просторного шлема

сдостаточно хорошим обзором, он может дышать неогра ниченно долго: ведь воздух все время подают сверху. В вентилируемом снаряжении водолаз способен нахо диться под водой часами и выполнять разного рода трудоемкие и сложные работы. Однако это снаряжение обладает и недостатками. «Тяжелый» водолаз лишен свободы перемещения по вертикали — он не может плавать в водной толще. Неравенство нагнетаемого и стравливаемого воздушных потоков приводит к тому, что объем скафандра все время меняется, хотя и незна чительно. Чтобы предотвратить выброс на поверхность, водолаз надевает грузы и тяжелые галоши, позволяющие ему прочно стоять на грунте и ходить по дну. Тянущийся

за водолазом воздушный шланг стесняет его движения, а неизбежная муть, поднимаемая со дна, ограничивает видимость.

Шланг и кабель-сигнал — предмет постоянных за бот водолаза. Заклинить или пережать шланг — значит лишиться воздуха, запутать шланг или кабель-сигнал —

15

возникнут серьезные затруднения при подъеме. |

Иногда |

водолаз вынужден всплывать на поверхность, |

перере |

зав застрявший шланг. При этом он использует |

остат |

ки воздуха в скафандре.

Существенный недостаток вентилируемого снаряже ния — его неэкономичность. Пока водолазу подают в скафандр обычный воздух, проблем не возникает. Но на больших глубинах необходимо перейти на искус ственную дыхательную смесь. Вентилировать в этом случае скафандр неудобно и дорого. При глубоководных спусках применяется усовершенствованное снаряжение, оборудованное устройством для регенерации состава атмосферы под шлемом. Нагнетаемая по шлангу свежая смесь поступает в инжектор, с помощью которого смесь из скафандра засасывается в канал, ведущий в регенеративную коробку. Углекислый газ удаляется, вступая там в химическую реакцию с веществом-по глотителем. Расход газа, подаваемого водолазу, в таком снаряжении может быть уменьшен приблизительно в

10раз.

Стремление к свободе и легкости передвижения под

водой заставляло людей работать над созданием снаря жения принципиально иного типа — автономного.

Изобретение акваланга позволило перерубить «пу повину», связывавшую водолаза с обеспечивающим суд ном. Избавившись от обременяющего шланга и тяже лого неуклюжего скафандра, человек почувствовал себя, как рыба в воде. Простой и надежный в эксплуата ции акваланг открыл дорогу в подводный мир миллио нам людей.

Подводники с аквалангами погружаются на глубины в десятки метров, соперничая с водолазами в вентили руемом снаряжении. Запас воздуха, необходимого для дыхания, аквалангист несет на себе, в баллонах, укреп ленных у него за спиной. Легочный автомат — «сердце» акваланга — снижает давление воздуха от 150— 200 кгс/см2 до давления окружающей среды и подает его водолазу в момент вдоха в необходимом количестве.

Акваланг относят к автономному снаряжению с от крытым или разомкнутым циклом дыхания, потому что выдох производится прямо в воду. При этом теряется много неиспользованного кислорода. В воздухе его содержится 21%, а гемоглобин крови успевает «свя

16

зать» в среднем лишь V6 этого количества. При повыше нии давления количество кислорода во вдыхаемом воздухе увеличивается пропорционально глубине, а ко личество усваиваемого кислорода (точнее, его масса) остается прежним; поэтому процент бесполезно утрачи ваемого кислорода еще более возрастает. Азот, который в газообмене не участвует, просто перекачивается лег кими из баллонов в воду. Поскольку легочная вентиля ция (приведенный к нормальному давлению объем воздуха, проходящий через легкие в единицу времени) на глубине 10 м удваивается, а на глубине 20 м утраи вается и т. д., запас воздуха, скажем, в отечественном акваланге АВМ-1М обеспечивает возможность дыха

ния у поверхности в течение часа, а на |

глубине |

40 м — только 6—8 мин (с учетом времени |

на спуск |

и подъем). |

|

Наиболее простой способ увеличить время.пребыва ния на глубине — взять с собой больший запас воздуха, т. е. увеличить количество и емкость баллонов или давление воздуха в них. Однако при этом акваланги становятся слишком громоздкими и тяжелыми. Вот почему появилось снаряжение комбинированного типа— шланговые аппараты, в которых воздух, сжатый до 8— 10 избыточных атмосфер, поступает по шлангу из бал лонов большой емкости с поверхности прямо в легочный автомат аппарата, надетого на водолаза. В случае вне запного прекращения подачи воздуха или запутывания шланга водолаз может легко отцепить его и спокойно выйти на поверхность, переключив аппарат на аварий ный запас воздуха, который находится в небольших баллонах за его спиной. Однако ввиду применения шланга не устраняются недостатки и неудобства в ра боте, которые присущи вентилируемому снаряжению. Водолаз теряет автономность — самое ценное свойство акваланга.

Наиболее перспективный вид автономного снаря жения — снаряжение с замкнутым циклом дыхания. В нем теоретически возможно стопроцентное использо вание имеющихся запасов кислорода за счет постоян ной циркуляции смеси по системе легкие—дыхательный мешок аппарата, Прежде чем попасть в мешок и оттуда снова в легкие, выдыхаемая водолазом смесь проходит через патрон с химическим поглотителем, который уда-..

ляет из нее углекислый газ. Расход кислорода во время дыхания пополняется из баллона с помощью кисло родоподающего устройства; последнее автоматически обеспечивает приток кислорода в дыхательный мешок.

Еще в предвоенные годы были созданы первые несо вершенные образцы снаряжения, относящегося к этому виду, — кислородные дыхательные аппараты. Роль ды хательной смеси в них выполняет чистый кислород. Эти аппараты сложны в эксплуатации, надежность даже современных моделей невысока, и гражданские водолазы их почти не используют. Кислородный аппа рат позволяет водолазу достаточно долго находиться в воде, однако диапазон допустимых глубин ограничен. Длительное погружение в этом снаряжении на глубины свыше 15—20 м невозможно из-за отравления кисло родом.

Чтобы увеличить глубину погружения в аппаратах с замкнутым циклом дыхания, можно использовать вме сто чистого кислорода другую дыхательную смесь, на пример, обычный воздух. Это позволит опускаться на ту же глубину,чтои в акваланге. Однако если скорость поглощения организмом кислорода из смеси, завися щая от многих факторов (физической нагрузки, состоя ния психики водолаза, условий окружающей среды и т. д.), превысит скорость поступления кислорода в дыхательный мешок или станет меньше нее, неизбежно соответственно кислородное голодание или отравление. Чтобы этого не случилось, необходимо постоянно сле дить за парциальным давлением кислорода в смеси и в случае отклонения от нормы изменять скорость его подачи.

Снаряжение с замкнутым циклом дыхания и автома тическим регулированием состава дыхательной смеси — самое перспективное снаряжение сегодняшнего дня. Обладая максимально возможной экономичностью, оно позволяет в то же время опускаться на любые глубины и работать там в течение нескольких часов. В конструк цию такого аппарата входят весьма сложные элементы: программное устройство, автоматически задающее опти мальный состав газовой смеси в соответствии с текущей глубиной погружения; датчик количества кислорода в га зовой смеси, надежно работающий в широком диапазоне (от 21% и более у поверхности до сотых долей процента

18

на глубинах в сотни метров); исполнительное устрой ство, поддерживающее состав дыхательной смеси на за данном уровне, Работы по созданию таких аппаратов ведутся во многих странах мира. Совсем недавно первые их образцы успешно прошли испытания.

Вшестидесятых годах были созданы более простые

ив то же время весьма экономичные аппараты, относя

щиеся к так называемому автономному снаряжению с полузамкнутым циклом дыхания. Баллоны такого аппарата содержат обычный воздух или же приготов ленную заранее искусственную газовую смесь. Количе ственное соотношение компонентов может быть различ ным в зависимости от предполагаемой глубины погруже ния. Автоматический регулятор обеспечивает постоянное поступление смеси из баллонов в дыхательный ме шок. Процесс дыхания, циркуляция смеси и ее химиче ская очистка происходят подобно аналогичным процес сам в снаряжении с замкнутым циклом, за исключением одного существенного отличия. Часть смеси либо не прерывно, либо периодически во время выдоха стравли вается в воду, и это, наряду с непрерывным поступле нием свежей смеси из баллонов, предотвращает наруше ние правильного соотношения компонентов (излишнее накопление какого-либо элемента — кислорода или инертного газа). Чтобы такая система контроля состава смесидействовала эффективно, достаточно за один и тот же промежуток времени стравливать в воду гораздо меньше смеси, чем стравливается в акваланге. Эконо мичность аппаратов с полузамкнутым циклом примерно в 10 раз превышает экономичность снаряжения с откры тым циклом дыхания. Компоненты смеси могут хра ниться в баллонах раздельно, и их дифференцированная подача в мешок позволяет регулировать состав смеси в зависимости от глубины погружения.

Итак, проблема снабжения водолаза газами для дыхания сегодня уже может считаться в принципе ре шенной. И все же при любой, даже самой совершенной конструкции дыхательного аппарата возможности водо лаза ограничены. Это объясняется неприспособлен ностью человеческого организма к существованию в вод ной среде.

1Э