книги из ГПНТБ / Боровиков П.А. Человек живет под водой

.pdfдвойной системе шлангов. Дыхательная смесь с по мощью компрессора, установленного в доме, подавалась водолазу по одному шлангу*, а выдыхаемый газ по дру гому шлангу отсасывался в дом, очищался, обога щался кислородом и таким образом подготавливался к повторному использованию. Шланговые аппараты, которые применялись в «Преконтиненте-3», по прин ципу действия не отличались от американских. Од нако для повышения безопасности французские аква навты имели за спиной резервную кассету заря женных дыхательной смесью баллонов с легочным автоматом «Аквилон». В случае неисправности шлан говой системы они могли вернуться в дом, используя аварийный запас смеси.

Шланговые аппараты питают акванавта дыхатель ной смесью неограниченно долго, но шланги, тянущиеся к дому, сильно стесняют движения и- могут быть по вреждены. Тем не менее шланговое снаряжение сей час весьма распространено и наверняка будет приме няться и в дальнейших опытах по длительному пре

быванию человека |

под водой. |

В отличие от |

шланговых автономные аппараты |

обеспечивают акванавту полную свободу перемещения, но запас дыхательной смеси в них ограничен. Аппараты с полузамкнутым циклом широко использовались в эк спериментах «Силаб». Американские акванавты приме няли стандартный флотский аппарат Mk.VI, который находился на вооружении команд боевых пловцов США. Дыхательная смесь в этих аппаратах составляется заранее, до погружения, и не меняется с изменением глубины. Аппараты акванавтов «Силаба-2» были заря жены смесью 95% гелия и 5% кислорода; их пере зарядка производилась от баллонов, размещенных под корпусом дома.

Совсем недавно акванавты начали использовать ды хательные аппараты замкнутого цикла, состав смеси в которых регулируется автоматически с помощью малогабаритного датчика парциального давления кис лорода. Такой аппарат (модель GE, Mod. 1400) был создан, например, американской корпорацией «Дженерал Электрик»; он успешно опробован акванавтами «Тектайта-2». Как явствует из описания, аппарат обе спечивает дыхание человека в течение 12 ч на любой

230

Температурные условия, в которых проводились подводные эксперименты, были весьма разнообразными. «Преконтинент-2», например, проводился летом в тро пическом Красном море на малых глубинах. Аква навты работали в обычных мокрых костюмах типа «Супер-Калипсо» из микропористой резины, и жалоб на переохлаждение не было. «Преконтинент-3» прово дился уже на гораздо больших глубинах, свыше 100 м. Температура воды в районе постановки была около 10°. Выходя из дома на рабочее место, акванавты надевали специально изготовленные костюмы из двойной резины с теплоизоляционной прокладкой между слоями из мелких стеклянных пустотелых шариков. Они прово дили в воде более трех часов подряд, однако на холод тоже не жаловались.

Большинство акванавтов американского флота были оснащены стандартными мокрыми костюмами из микро пористой резины толщиной 9,5 мм. Как оказалось, теп лоизолирующие свойства костюмов оставляли желать много лучшего. При температуре воды в районе дома, равной 9°, акванавты могли пробыть в воде максимум 70—90 мин. Столь малое время работы объяснялось неподходящей для таких температур конструкцией костюмов и тем, что уже после суточного пребывания в искусственной атмосфере микропористая резина про питывалась гелием, а это во много раз снижало ее теп лоизолирующую способность.

Анализируя уроки «Силаба-2», американские спе циалисты были вынуждены отметить, что их гидроко стюмы по качеству уступают французским. Акванавты «Силаба» одевались полчаса и работали в воде до 90 мин;

люди Кусто |

одевались 10 мин и могли находиться |

в воде более |

трех часов. |

В эксперименте «Силаб-2» прошли испытания ко стюмы с принудительным электрообогревом. Эти ко стюмы, заказанные компании «Раббер», должны были обеспечивать в течение трех часов нормальные темпе ратурные условия для работы на глубине до 70 м при температуре воды 4°. Компания поставила флоту двух слойные костюмы с обогревом электрическим током от серебряно-цинковых аккумуляторов, размещенных на поясе, причем мощность, расходуемая на обогрев, достигала 350 Вт. По желанию акванавт мог регули-

2за

Вдоль тела через грудь и спину и по внешнему контуру рукавов и штанин проложены эластичные резиновые перфорированные трубки. Вытекающая из отверстий горячая вода омывает тело водолаза и согре вает его. Все шесть трубок расходятся от распредели тельного блока, вклеенного в комбинезон на бедре водо лаза; к нему же подключен шланг подачи горячей воды. Клапанная система блока позволяет водолазу регулировать поток воды по каждой из трубок и тем самым устанавливать желаемую интенсивность обо грева различных частей его тела; точность регулиро вания температуры достигает долей градуса. Гидро костюмы Мк. IX весьма популярны: американские водо лазы отработали в них под водой уже много тысяч часов.

В настоящее время проблему создания дыхатель ного и теплозащитного снаряжения начинают решать в комплексе: водолазное снаряжение становится от части похожим на космический скафандр, обеспечиваю щий все основные функции организма человека в среде, непригодной для обитания. Для водолазов и акванавтов ВМС США разработан комплект снаряжения Мк.Х1, который состоит из дыхательного аппарата замкнутого цикла с автоматическим регулированием состава смеси Mk.XI «Абелоун» фирмы «Вестингауз Электрик», «мок рого» гидрокомбинезона с обогревом горячей водой и водолазного шлема Кирби-Моргана. Аппарат «Абе лоун» легок, компактен, заключен в обтекаемый ко жух и почти не стесняет движений водолаза. Время его подготовки к работе всего 10 мин (находящийся в эксплуатации дыхательный аппарат Mk.VIII нужно готовить к погружению более получаса). «Абелоун» прошел испытания в гидрокомпрессиоином центре фирмы на «глубинах» вплоть до 305 м и при температуре воды ниже 2°. Все части снаряжения органически свя заны. Горячая вода, поступающая в гидрокомбинезон, по специальному отводу подается в контур, омываю щий патрон с химическим поглотителем — так соз даются наилучшие температурные условия его работы. Шлем Кирби-Моргана представляет жесткую каску, целиком охватывающую голову водолаза. В него встро ены иллюминатор, устройство подачи дыхательной смеси, микрофон и телефон системы • связи, световой

235

сигнализатор перехода от шланговой подачи дыхатель ной смеси в аппарат к его автономной работе и наоборот.

Триединый комплект водолазного снаряжения Mk.XI обладает еще одним ценным свойством: он до пускает установку блока дистанционного контроля исправности снаряжения и состояния организма нахо дящегося в воде человека.

Работающий вне стен своего жилища акванавт оторван и от поверхности моря, и от своих коллег по эксперименту. В случае аварии у его товарищей есть всего несколько минут на то, чтобы оказать действен ную помощь—доставить пострадавшего в подводный дом и тем самым сохранить ему жизнь и здоровье. В таких условиях крайне важно своевременно обнаружить воз никновение аварийной ситуации.

Уже в одной из первых подводных лабораторий — «доме-звезде» Кусто была установлена простейшая си стема оповещения: на пульте центрального поста рас полагалось световое табло, на котором загорались имя вышедшего в воду акванавта и предполагаемое время его возвращения. Естественно, такая информация явно

недостаточна.

Недавно был создан лабораторный макет системы безопасности, способной практически мгновенно опо вестить вахтенного подводного дома о таких наруше ниях в работе снаряжения или функционировании организма находящегося за бортом акванавта, которые можно квалифицировать как бесспорные признаки аварийной ситуации. В число постоянно контроли руемых «критических параметров» включены частота сердечных сокращений, ритм дыхания и температура тела водолаза, содержание кислорода и содержание углекислого газа в подаваемой аппаратом на вдох газовой смеси. Сейчас уже созданы датчики и преоб разователи, обеспечивающие формирование и передачу соответствующих сигналов по проводам или по ультра звуковому каналу на центральный пост управления экспериментом. Новая система может работать сов местно с большей частью комплектов современного водолазного снаряжения.

Описанная выше система безопасности способна под нять тревогу лишь тогда, когда аварийная ситуация уHie налицо. В то же время сам акванавт во многих

236

случаях может предвидеть ее наступление и своевре менно обратиться за помощью, если в комплект его снаряжения входит надежно работающая аппаратура связи. Связь очень важна не только для обеспечения безопасности: производительность труда группы ра ботающих совместно водолазов определяется прежде всего четкостью их взаимодействия, т. е. в конечном итоге надежностью подводной связи.

Неискушенному человеку может показаться стран ным, что существует проблема переговоров между подводным домом п акванавтом, отошедшим от своего жилища на какие-нибудь десятки метров — ведь мы уже привыкли смотреть телевизионные передачи с дру гих материков и даже с Луны. Тем не менее в водолаз ном деле связь до сих пор остается уязвимым местом.

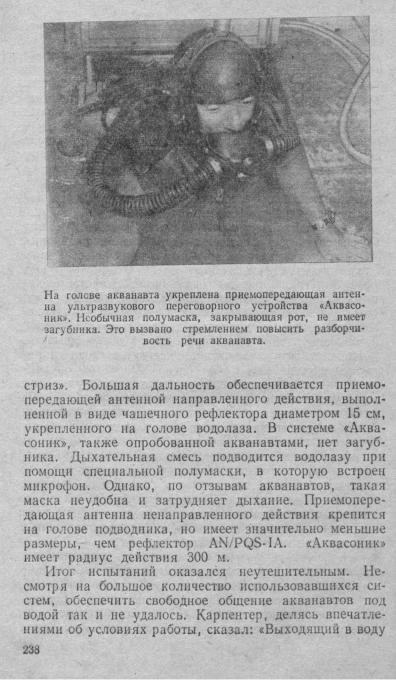

Передать на расстояние четкий и внятный голос человека, дышащего из аппарата с гелиевой смесью, —• очень сложная задача. Дело в том, что разборчивость речи под водой сильно ухудшается. Это происходит по двум причинам: во-первых, наличие гелия в дыха тельной смеси сдвигает спектр звуковых колебаний гортани в область трудноразбираемых высоких частот, а во-вторых, загубник дыхательного аппарата, нахо дящийся во рту акванавта, не дает возможности внятно произносить звуки.

Еще одна сложность — дистанционная передача речи. Вследствие очень малой раднопрозрачности мор ской воды связь с помощью радиоканала неприменима. В переговорных устройствах используют либо ультра звук, либо связь по проводам.

Проводные системы применяют, когда акванавт использует для дыхания шланговый аппарат. Теле фонный провод в этом случае не создает никаких до полнительных неудобств. Американские акванавты, ос нащенные автономными дыхательными аппаратами, погружаясь в паре, иногда применяли проводное уст ройство связи с кабелем длиной 7 м.

Большую работу по испытанию дистанционных переговорных устройств провели экипажи «Силаба-2». Они применяли состоявшую на вооружении ВМС США переговорную систему AN/PQS-I и ее более совершен ную модификацию AN/PQS-IA с радиусом действия 1500 м, разработанную фирмой «Электроннк Инда-

2 3 7

акванавт немеет и глохнет. Его лексикон ограничи вается дюжиной сигналов и жестов».

Работы по совершенствованию аппаратуры связи весьма интенсивно ведутся сейчас во многих странах мира. G переходом к объемным шлемам появилась возможность избавиться от мешающего разговаривать загубника. Уже созданы электронные корректоры «ге лиевой» речи, искусственно понижающие тон челове ческого голоса. Не вызывает более принципиальных затруднений дистанционная связь по ультразвуковому каналу на расстояниях в сотни метров. Короче, можно надеяться, что задача общения акванавтов-водолазов между собой и с подводным домом будут удовлетво рительно решена в ближайшее время.

Есть еще одна проблема, решение которой важно для обеспечения безопасности работающих вне лаборатории членов подводного экипажа. Покинув дом с автономным аппаратом, акванавт должен уметь быстро находить дорогу обратно. Если для дыхания используется шлан говый аппарат, опасности заблудиться, конечно, нет. Однако и в этом случае акванавт должен легко нахо дить дорогу, скажем, к своему рабочему месту, которое может располагаться вне пределов прямой видимости.

Прозрачность морской воды невелика. Даже в «кри стально чистой» воде ярко освещенный белый предмет виден на расстоянии не более 60 м. Во многих морях и океанах видимость значительно хуже и обычно не превышает 10—25 м. Если вода мутная (например, вблизи берега из-за волнения или же вследствие боль шого скопления живых организмов), видимость падает до 1,5—2 м, а это значит, что акванавт может про плыть в трех метрах от дома и не заметить его.

Для визуальной ориентации в сравнительно чистой воде ночью или же на большой глубине, где и днем царит сине-серый мрак, в подводных экспериментах использовались световые маяки, устанавливавшиеся на домах и других сооружениях, или же, как в первых опытах Кусто, весьма фотогеничные иллюминиро ванные аллеи. Если вода мутная или же расстояние слишком велико, световой маяк уже не поможет.

Самое простое устройство для надежной ориента ции — сигнальный линь, один конец которого кре пится у порога подводного дома, а другой — на поясе

.239