книги из ГПНТБ / Унгерман М.Н. Техника океанологических наблюдений на поисковых и промысловых судах

.pdf

ной. Следует |

оговорить, |

что |

при |

зондировании |

необходимо |

|||||||

изменить |

соответственно |

и |

угол |

наклона |

гидрофона |

прием |

||||||

ника. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аппаратура |

дл я |

контроля |

хода трала |

FNZ-6 предназна |

||||||||

чена д л я |

дистанционного |

измерения |

глубины |

хода т р а л а и |

||||||||

температуры |

воды . |

Пределы |

измерения |

температуры |

— 5 ~ |

|||||||

-т-+'30° С при .максимальной |

глубине погружения |

датчика |

400 м, |

|||||||||

пределы измерения глубины |

хода |

трала |

10-НЗО м и 30-^240 м. |

|||||||||

И н ф о р м а ц и я |

на |

борт |

судна |

передается |

по |

бескабельному уль |

||||||

тразвуковому |

-каналу |

связи |

с частотной |

модуляцией в пределах |

||||||||

48,5—51,5 кГц. Д а л ь н о с т ь передачи не менее 1500 м. Индика торам информации на борту с л у ж и т стрелочный прибор при

одновременной автоматической регистрации |

(записи) |

измеряе |

|

м ы х параметров на |

ленте самописца гидролокатора |

или эхо |

|

лота ['131, 144]. - |

|

|

|

Комплект FNZ-6 |

состоит из 3 основных |

/блоков — измери |

|

тельно-передающего, приемника и бортового пульта. Все систе

мы комплекта |

питаются от |

двух блоков |

п и т а н и я — о д и н для |

||

подключения |

к сети |

постоянного тока, |

другой — перемен |

||

ного. |

|

|

|

|

|

Д а т ч и к температуры |

FNZ-6' |

рассчитан |

на производство из |

||

мерений до глубин 400- м. |

В |

качестве |

термочувствительного |

||

элемента использован термистор сопротивлением 37 кОм . Сиг нал с термистора подается на частотный модулятор . В отличие от обычно встречающегося в таких случаях включения термис

тора |

непосредственно |

в з а д а ю щ у ю часть |

измерительного |

гене |

||

ратора в аппаратуре FNZ-6 используется |

промежуточный |

пара |

||||

м е т р — падение н а п р я ж е н и я на |

термисторе. Н а п р я ж е н и е |

с тер |

||||

мистора поступает |

на |

управление нелинейной полупроводнико |

||||

вой |

емкостью, |

в |

качестве |

которой |

используется |

диод |

Д-10415562А или |

варикоид, включенные |

ів контур з а д а ю щ е г о |

||||

генератора. Частотно - модулированный сигнал после дополни тельного усиления подается на пьезокерамический вибратор из титаната бария . Измерительно - передающий блок крепится к тралу в районе верхней подборы проволокой пли растительным

шнуром. Следует |

иметь |

в виду, что масса |

передатчика |

в |

воде |

|||||||

около |

7 кг, что приводит |

к необходимости |

в некоторых случаях |

|||||||||

с н а б ж а т ь его дополнительным |

поплавком . |

|

|

|

|

|||||||

И н ф о р м а ц и я , |

п е р е д а в а е м а я |

по |

гидроакустическому |

каналу, |

||||||||

принимается |

приемным |

устройством, |

п р е д с т а в л я ю щ и м |

собой |

||||||||

иьз ©керамический |

преобразователь, |

и |

по кабелю поступает на |

|||||||||

борт |

.в виде |

ЧМ-сипнала. Д л я |

устойчивой |

акустической |

|

связи |

||||||

приемник должен |

быть |

погружен н а |

глубину |

10—,15 м. |

Суще |

|||||||

ствуют два способа крепления |

приемника |

(при работе |

с |

тра |

||||||||

л о м ) . |

Схема |

|

ваерного |

способа |

крепления |

изображена на |

||||||

рис. 54. Приемник крепится к ваеру 1 хомутами или ваер |

про |

|||||||||||

пускается через |

огон или кольцо на страховочном стальном |

тро |

||||||||||

се. При таком |

способе обеспечивается |

постоянство ориентации |

||||||||||

112

датчика по отношению к тралу, что безусловно выгодно с точки зрения получения хорошей акустической связи. Тем не менее использовать его на промысле затруднительно, так к а к пр.и лю бом изменении длины ваера необходимо следить за тем, чтобы

приемник |

4 |

не вышел из |

воды или к а б е л ь |

не оборвался. Не ис |

|

ключается |

возможность |

ц закручивания |

кабеля 3 п троса 2 |

||

вокруг ваера, что при |

|

|

|||

водит к |

значительным |

|

|

||

затратам |

времени при |

|

|

||

выборке |

ваеров |

или |

|

|

|

повреждениям |

прием |

|

|

||

ника. |

|

|

|

|

|

Поэтому в настоя щее время чаще ис пользуют параванный метод закрепления приемника. В этом

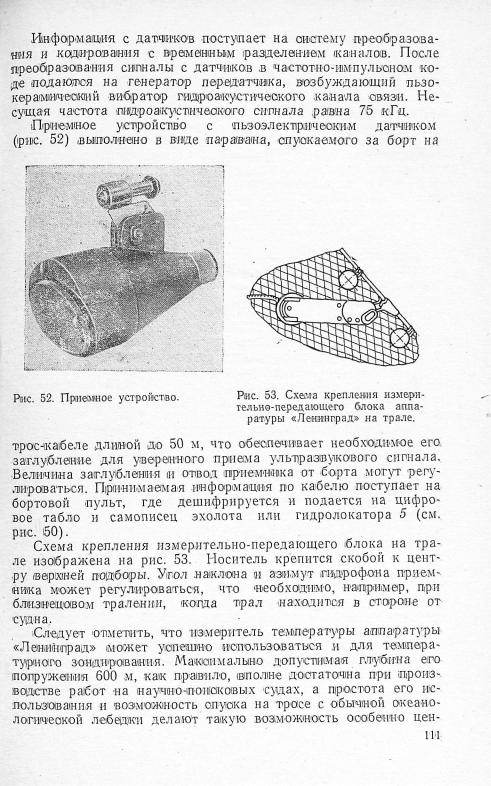

Рис. 54. Схема ваерного крепления прием ного устройства аппаратуры FNZ-6.

случае приемник закрепляется на входящем в комплект |

аппа |

||||

ратуры параване, который на тросе |

опускается |

на |

глубину |

||

10—15 м. При |

этом необходимо предварительно |

ориентировать |

|||

стабилизатор |

паравана и приемник |

на стабилизаторе |

так, |

что |

|

бы приемник был направлен в сторону трала . При |

близнецовом |

||||

тралении приемник и стабилизатор должны быть |

развернуты |

||||

Рис. 55. Расположение ста |

Рис. 5бТ Схема |

температурного |

билизатора паравана и при |

зонднроваиня с |

помощью аппа |

емника на нем при близне- |

ратуры |

FNZ-6. |

цоаолі тралении: |

|

|

/— приемное устройство; 2 — стабилизирующая пластина.

относительно диаметральной |

плоскости судна так, как, напри |

мер, это изображено на рис. |

55 для случая установки приемни |

ка на правом судне. Частотно-модулированный сигнал, поступа

ющий с приемника |

на бортовой пульт, |

дешифрируется и |

пода |

ется на стрелочный |

индикатор и самописец эхолота. О б щ а я |

схе |

|

ма расположения всех блоков во время |

траления аналогична |

||

описанной д л я аппаратуры «Ленинград». |

|

|

|

8-416 |

" |

•! 13 |

А п п а р а т у ра FNZ-6 так же, как |

и |

аппаратура |

«Ленинград», |

||||

м о ж е т с успехом использоваться д л я |

глубинного |

зондирования |

|||||

(до 400 м ) . Один из вариантов схемы зондировании |

с примене |

||||||

нием аппаратуры FNZ-6 изображен |

на |

рис. |

56. При |

этом |

судно |

||

д о л ж н о быть ориентировано относительно течения |

|

таким |

обра |

||||

зом, чтобы передатчик |

р а з в о р а ч и в а л с я ів |

сторону |

приемника. |

||||

Прпемио-измѳ рительное |

устройство |

м о ж е т |

спускаться |

с по |

|||

мощью троса с обычной океанографической или любой другой лебедки. Приемник в этом случае, как правило, спускается за

борт |

на тросе |

без |

п а р а в а н а и |

направляется |

вертикально |

вниз |

(если |

угол его |

направленности |

обеспечивает |

н а д е ж н у ю |

связь |

|

на (выбранных |

глубинах) . |

|

|

|

||

Из наиболее распространенных на отечественном и зарубеж |

||||||

ных промысловых |

флотах траловых измерительных систем ап |

|||||

п а р а т у р а «Ленинпрад» и приборы, выпускаемые японской фир мой «Фуруно», в настоящее время являются самыми универ сальными и перспективными. Значительный интерес представ ляет т а к ж е английская система для контроля за тралом, не давно разработанная фирмой «Уайт Фиш» и успешно испытан

ная в океане. Эта система обеспечивает дистанционное |

изме |

||||

рение |

температуры, глубины хода т р а л а , |

положения трала и |

|||

его раскрытия . И н ф о р м а ц и я передается |

по |

гидроакустическому |

|||

к а н а л у , причем достигнута весьма значительная дальность |

при |

||||

ема — до 3000 м. |

|

|

|

|

|

Другие траловые системы, среди которых есть весьма |

слож |

||||

ные и |

интересные многоканальные устройства, например, |

типа |

|||

C U R |

(Норвегия) или DAFS (Англия), позволяют контролиро |

||||

вать только параметры трала без измерения параметров |

воды |

||||

(например, температуры) |

или находятся |

на |

стадии разработок |

||

и пока |

не нашли широкого |

распространения . |

|

||

Характерным примером буксируемых систем второго типа (буксируемых гирлянд) могут быть термпеториая цепь Ричард

сона |

и Хабісарта |

(США) |

[158] и |

термокоса, р а з р а б о т а н н а я в |

Калининградском |

отделении Института океанологии А Н СССР |

|||

[40, |

105]. В американском |

варианте |

измерительной системы тер- |

|

м-исторіные датчики температуры с постоянной времени 20 с рас положены на специальной цепи, буксируемой за судном. Рас

стояние между датчиками |

7,5 |

м. |

В цепь |

вмонтирован |

кабель |

||||

в резиновом шланге. При длине цепи 180 м |

и скорости 18 |

узлов |

|||||||

измерения |

осуществляются |

до |

глубины 120 |

м, при |

длине |

в |

300-м |

||

•и скорости |

10 |

узлов до 240 |

м. На |

конце цепи -размещен |

датчик |

||||

давления |

и |

гидродинамический |

заглубитель |

массой |

|

800— |

|||

1500ікг. Сигналы с датчиков поступают последовательно в бор товое регистрирующее устройство, в котором происходит линей

ная интерполяция результатов измерений. |

На ленте |

самописца |

||

вычерчиваются изотермы через 0,1 и 0,05°, |

а т а к ж е при |

необхо |

||

димости через |

1°С. Предусмотрена т а к ж е |

регистрация |

данных |

|

на перфоленте |

в цифровом двоичном коде. |

Пределы |

измерения |

|

VI4

температуры |

от —2° С до |

32° С. Д л я |

буксировки |

цепи |

на |

корме |

||

судна устанавливается специальное |

устройство |

с |

подъемником. |

|||||

ІВ температурной косе К.ОИОАН в качестве |

|

датчиков |

ис |

|||||

пользованы терімнсторы ММТ-1 или |

МТ-54. Постоянные време |

|||||||

ни датчиков |

соответственно |

равны |

3,5—0,5с. С |

регистрирую |

||||

щей аппаратурой на борту судна датчики соединены |

12-жпль- |

|||||||

ныім кабелем, на конце которого датчик давления |

типа |

Э Д Д - 1 0 . |

||||||

Измерения ' производятся |

мостовым |

-методом. Д л я |

заглубления |

|||||

косы на ходу судна служит специальная решетка |

массой |

около |

||||||

400 кг. Плоскости решетки |

ориентированы таким |

образом, ч т о |

||||||

гири обтекании их возникает углубляющее усиление в 10 т при скорости хода судна в 10 узлов. Решетка опускается с помощью стрелы с борта пли кормы судна на трос диаметром 26 мм. Ка

бель с |

Ю датчиками |

постепенно |

подсоединяется к |

другому |

тро |

||

су диаметром |

14 мм. |

В отличие |

от американской |

системы |

для |

||

спуска |

и буксировки |

термокосы |

К О И О А Н |

нет |

необходимости |

||

в устройстве |

специальных подъемников, а |

можно |

ограничиться |

||||

использованием обычного судового грузоподъемного оборудоваіння — грузовых лебедок и стрелы. Применение термакос по

зволяет |

производить |

непрерывные синхронные |

измерения |

на |

|||||||

нескольких |

поіршонта-х, охватывающих |

значительную |

часть |

||||||||

верхнего |

деятельного |

слоя океана. Несомненно удобным явля |

|||||||||

ется |

т а к ж е |

il то, что |

результаты измерении |

обобщаются |

сразу |

||||||

же |

в |

виде |

пространственного |

разреза на ленте |

самописца. |

Та |

|||||

кие |

системы, по всей |

видимости, окажутся |

|

перспективными |

на |

||||||

специализированных |

судак, |

з а н и м а ю щ и х с я , |

детальным |

изуче |

|||||||

нием |

термической структуры вод океана . |

|

|

|

|

|

|||||

|

Измерители температуры, |

р а з м е щ а е м ы е |

на буксируемых |

но |

|||||||

сителях типа параванов, компактнее и удобнее в эксплуатации,

чем термокосы, |

но в отличие от |

них релпетрпруют'темлературу |

|

на одном фиксированном горизонте или в заданном |

диапазоне |

||

глубин по волнообразной траектории движения . |

|

||

Опытный образец буксируемого измерителя температуры на |

|||

фиксированном |

горизонте был создан в Акустическом |

институ |

|

те А Н С С С Р |

[80]. Заглубление |

термодатчнка осуществлялось |

|

специальным заглубаітелем рыоовпдной формы с килем и ста

билизаторами |

(рис. 57), который |

опускается на |

тросе |

|

диамет |

|||||||

ром |

13 мм . Т е р м о д а т ч п к — термометр |

сопротивления |

ІТС-264А |

|||||||||

и датчик давления, находящиеся на нижнем конце |

буксируемой |

|||||||||||

системы, соединены кабелем с потенциометром ЭПП - 09 |

|

на |

бор |

|||||||||

ту судна. Схема включения датчика мостовая . |

|

|

|

|

|

|||||||

Более совершенной буксируемой системой судового измери |

||||||||||||

теля |

температуры |

является |

комплекс |

«Нырок», |

созданный в |

|||||||

Морском гидрофизическом институте А Н |

У С С Р |

[113]. Буксируе |

||||||||||

мый носитель датчиков может следовать |

на фиксированной |

глу |

||||||||||

бине, по заданной изотерме, периодически |

погружаться |

и всплы |

||||||||||

вать. _ Измерения |

осуществляются |

до |

глубины 300 |

м. В |

системе |

|||||||

предусмотрена |

регистрация |

температуры |

от —2 |

до |

+ 3 5 ° |

с |

точ- |

|||||

|

|

ностыо |

±0,02° С, |

градиента |

||||||

|

|

температуры |

в пределах ± 2 ° С |

|||||||

|

|

с |

точностью |

|

0,005°іС/м, |

элек |

||||

|

|

тропроводности |

|

в |

диапазоне |

|||||

|

|

17—71 |

мСим/см |

с |

точностью |

|||||

|

|

0,02 |

мСим/см |

и |

давления |

до |

||||

|

|

40,4 - 105 Па, |

с |

|

точностью |

1 %. |

||||

|

|

И н ф о р м а ц и я |

с |

датчиков |

пода |

|||||

|

|

ется |

последовательно |

по |

одно |

|||||

|

|

жильному трос-кабелю на бор |

||||||||

|

|

товое |

и з м е р и тел ы-і о - р ег ие т р и |

|||||||

|

|

руюіцее |

устройство. |

|

|

|||||

|

|

|

Несколько |

типов |

измери |

|||||

|

|

тельных |

систем |

|

на |

буксируе |

||||

|

|

мых |

носителях |

|

созданы |

ино |

||||

|

|

странными ф и р м а м и . Из |

них, |

|||||||

Рис. 57. Буксировка паравана с тер- |

в |

частности, |

можно |

отметить |

||||||

б у кс и р уем ы е |

|

ко м п л е ксы |

||||||||

модатчпком. |

|

|

||||||||

|

|

«Дельфин» |

фирмы |

«Дариіьер |

||||||

|

|

систем» |

[173] |

( Ф Р Г ) |

и |

ком |

||||

плекс английской фирмы |

«Плеосей» |

[170]. Гондола измерителя |

||||||||

«Дельфин», изготовленная из стеклопластика, соединена с суд ном одножильным кабелем-тросом. Измерения производятся на глубинах от 0 до 100 м, причем глубина погружения может ре

гулироваться |

с борта судна. Температура измеряется |

от |

—2° С |

||||||

до + 2 5 ° С , |

глубина — 0,5 |

м. Предусмотрена |

т а к ж е регистрация |

||||||

солености |

и |

скорости звука. |

И н ф о р м а ц и я с |

датчиков |

в |

анало |

|||

говой форме |

поступает |

на |

бортовое |

измерительное |

устройство |

||||

и регистрируется на магнитной ленте или перфоленте. |

|

||||||||

Гондола измерителя фирмы «Плеосей» буксируется таікже на |

|||||||||

кабель - тросе . |

Скорость |

буксировки |

до 16 |

узлов. |

В |

процессе |

|||

д в и ж е н и я |

гондола периодически опускается |

до глубины |

100 м |

||||||

и поднимается до 8 м. Один цикл погружения и подъема соот

ветствует |

5 милям |

пути. Д л я |

регистрации температуры приме |

||

няется |

тер'мнеторный |

датчик, |

обеспечивающий измерение от |

||

—5° С |

до |

+'35° С |

с |

точностью |

0;1°С. Кроме того, предусмот |

рено измерение глубины, солености, освещенности, |

прозрачно |

|||||||||

сти, хлорофилла, |

с о д е р ж а н и я |

планктона. |

|

|

|

|

||||

'Регистрацпя |

производится |

в |

двоично-десятичном |

коде |

на |

|||||

магнитную |

пленку . |

|

|

|

|

|

|

|

||

§ 6. ТЕМПЕРАТУРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ |

|

|||||||||

|

ТЕМПЕРАТУРЫ В ФИКСИРОВАННЫХ |

ТОЧКАХ |

|

|

|

|||||

Н а р я д у |

с измерением температуры поверхности |

и |

в толще |

|||||||

деятельного |

слоя с |

помощью |

буксируемых |

прибороз |

темпера |

|||||

турное |

зондирование |

является |

в настоящее в р е м я одним из |

ос |

||||||

новных |

видов океанологических |

измерений, |

в ы п о л н я е м ы х |

на |

||||||

Мб

научно-поисковых судах. При необходимости зондирование осу

ществляется |

таікже ,и с борта .промысловых судов. |

Широко |

р а с т р остр аінеініны и метод измерения температуры |

глубоководными термометрами в последнее время все больше вытесняется зондированием. И это не случайно. Результаты зондирования более наглядны, чем данные, получаемые с по мощью глубоководных термометров, и, как правило, не нуж даются в трудоемкой обработке. Время, затрачиваемое на по гружение и подъем терімозонда, в несколько раз меньше вре мени, требуемого на выполнение батометрпчѳской серии. Эти достоинства зондирования способствовали широкому распро странению термозондов в практике океанологических исследо ваний.

Осуществляется температурное зондирование обычно с по мощью термобати/граіфоів ГМ7-ІІІ, Г.М9-ІІІ. На многих судах

используются и термо'&атитрафы старых |

выпусков — ТБ-52, |

сня |

|||||

тые с |

производства |

несколько |

лет |

н а з а д |

в связи |

с появлением |

|

более |

.современных |

и удобных |

в |

эксплуатации |

моделей. |

Д л я |

|

зондирования применяются т а к ж е дистанционные электротермометры, выполненные в виде глубинных зондов в различных

модификациях. Они используются реже, |

чем термобатиграфы, |

|

но в последние годы находят все большее |

распространение, так |

|

как в некоторых случаях для выполнения |

работ |

они оказыва |

ются удобнее. |

|

|

Основные узлы термобатипрафа: термоблок и батнблок. Тер |

||

мочувствительным элементом термоблока |

служит |

капиллярная |

трубка, заполненная толуолом. Изменение температуры воды вызывает изменение объема толуола в капиллярной трубке и соединенной с ней геликоидальной пружине. Д е ф о р м и р у я с ь , пружина перемещает стрелку, перо которой проводит линию на стекле со .специальным покрытием. Отекло вставляется в пазы столика, прикрепленного к батпблоіку. Батнблок состоит из пру жины и снльфонов. При изменении давления на снльфоны пру жина сдвигает столик вместе с закрепленным на нем стеклом.

Таким образом, под |

воздействием изменяющихся |

температуры |

||||

и давления на покрытии стекла вычерчивается |

кривая |

верти |

||||

кального распределения температуры в функции |

глубины. |

|

||||

Отеч ествени ыіми |

терм Об атитр аіф а м и |

изіме р я ют |

темпер а туру |

|||

до глубины 200 м, причем наблюдения можно |

производить |

на |

||||

ходу судна. Точность измерения температуры |

(0,2—0,3° С) |

во |

||||

•мінопнх случаях оказывается вполне достаточной |

для оператив |

|||||

ного обеспечения промысла информацией |

о температуре |

среды. |

||||

В конструкции термобатипрафа ГМ7-ІІІ предусмотрена воз |

||||||

можность взятия |

проб воды специальными |

автоматически |

||||

срабатывающими батометрами емкостью 100 мл. Методические

указания |

по |

работе с термобатнграфамн даются в соответст |

|

вующих .методических руководствах [105]. Наглядность |

пред |

||

ставления |

и |

оперативность получения натурных данных, |

прое |

|

|

|

му |

гота устройства и надежность в эксплуатации относятся ,к несо.мн ѳнн ыі.м п р енму ществ аім термо б атігор аіфов.

Стремление увеличить глубину зондирования и повысить точность измерения привело к необходимости разработки п ис пользования принципиально отличных от термобатпграфа при боров. Такими приборами являются глубинные зонды с элек

трическими датчиками температуры. К существенным |

преиму |

||||||

ществам термозондов следует отнести т а к ж е |

то, что информа |

||||||

ция, |

непрерывно |

передаваемая на |

борт судна, представлена в |

||||

виде какого-либо электрического |

параметра, |

который |

удобен |

||||

каік дли преобразования в цифровой вид, так п дли |

регистрации |

||||||

в аналоговой форме, например, на |

магнитофонную |

или |

бумаж |

||||

ную |

ленту. Т а к а я |

запись нагляднее |

и удобнее для использова |

||||

ния |

и хранения, чем |

запись па стекле. |

|

|

|

||

Д л я глубинного |

температурного |

зондирования |

во |

многих |

|||

случаях оказываются удобными выпускаемые серийно скважпиные электротермометры, например ЭТМИ-55, ТЭГ-2 и СТТ. Эти электротермометры просты и надежны в эксплуатации, а их конструкция обеспечивает возможность эксплуатации в самых неблагоприятных условиях. К недостаткам геофизических электротермометроів следует отнести отсутствие в зондах датчиков глубины и прежде всего не слишком высокую абсолютную точ ность измерении, которая часто оказывается недостаточной, хотя чувствительность этих приборов и повторяемость измере ний, как правило, бывают вполне удоізтетворнтелыныіми для про

ведения р а б о т на промысловых и поисковых |

судах. |

|

||

Электротермометр малоинерционный скважинный ЭТМИ-55 |

||||

[160] в качестве термозонда предназначен |

для |

измерений |

тем |

|

пературы в скважинах и используется при |

морских измерениях |

|||

.на глубинах до |

8000 м. |

|

|

|

Термозонд, |

упрощенная схема которого |

и з о б р а ж е н а |

на |

|

рис. 58, состоит из проволочного термодатчика и неуравнове

шенного измерительного |

моста, |

заключенных |

в стальной |

ци |

||

линдрический |

корпус. Спин а л |

разбаліанса по трехжилы-юму |

ка |

|||

б е л ю подается |

на борт |

судна |

и |

измеряется |

компенсационным |

|

методом с помощью стандартного потенциометра ЭП-1 или ав

томатически с помощью |

самопишущего |

потенциометра ЭПЛ - 09 |

или двухкоорцинатных |

потенциометров |

Д Р П - 2 . В последнем |

случае по второй координате удобно записывать информацию о глубине, получаемую с датчика давления, опускаемого в таких

•случаях одновременно |

с терм озон дом . |

|

В судовых условиях чаще используется |

автоматическая за |

|

пись. Зонд при работе |

опускается за борт |

с помощью кабель |

ной лебедки или при небольших глубіннах вручную. Чувстви

тельность ЭТМИ - 55 5 |

м В / ° С , тепловая |

инерции |

не более |

0,6 с. |

Д и а п а з о н измеряемых |

температур 0—170°С. Внешний вид |

зон |

||

да ЭТМИ - 55 в момент |

спуска с борта |

судна |

изображен |

на |

рис. 59. |

|

|

|

|

118

Электротермометр ТЭГ-2 [120] предназначен для .телеметри ческих измерений тѳміпеіратуры на глубинах до 8000 м при мак симальной глубине погружения 1000Ö м. Он очень удобен для эксплуатации в судовых 'условиях. Упрощенная схема прибора •изображена на рис. 60. Глубинная часть состоит из двухсекци онного платинового или медного проволочного термодатчика (ре-

Рис. 58.' Схема |

Рис. 59. Внешний ниа |

Рис. 60. Схема |

термозонда |

термозонда ЭТМИ-55. |

электротер.мо- |

ЭТМІІ-55. |

|

ім-стра ТЭГ-2. |

зисторы Ri), |

непосредственно включенного |

в з а д а ю щ у ю часть |

измерительного генератора. Зонд заключен в цилиндрический герметизированный .корпус. Информаци я в виде частотно-моду лированного сигнала передается на борт по одножильному ка бель-тросу. Бортовой блок прибора состоит из периодомера со

стрелочным |

индикатором. |

Отсчет |

может |

сниматься |

визуально |

с индикатора |

бортового блока три |

одновременной |

автоматиче |

||

ской записи |

информации. |

Информаци я |

на регистрирующее |

||

устройство подается с выхода бортового блока в виде напря

жения |

постоянного |

тока, линейно |

изменяющегося пропорцио |

||

нально |

температуре. |

В качестве регистраторов |

используют |

стан |

|

дартные каротажные |

самописцы или другие, |

предварительно |

|||

о тг р ад уі ір ов ани ы е |

с амопншуздіі е |

м и л л иівол ь тм етр ы. |

Прибор |

||

•обеспечивает регистрацию температуры в трех .масштабах: 0,025, 0,05, 0,1° С на 1 мім шкалы . Тепловая инерция датчика не более

1,5 с. Приведенная |

погрешность |

измерении |

не |

превышает 1%. |

|||||||

Д и а п а з о н измеряемых |

температур |

0—'200° С. |

|

|

|

||||||

Используемая |

в |

зонде |

ТЭГ-2 |

телеизмерительная |

система с |

||||||

передачей |

информации |

в |

виде ЧМ-сипнала выгодно отличает |

||||||||

этот піріі-ибор от других |

геофизических оків а ж и т н ы х электротер- |

||||||||||

м-ометров. Т а к а я |

телесистема |

обеспечивает |

высокую |

помехоус |

|||||||

тойчивость |

и нечувствительность |

к изменению |

длины |

кабеля |

|||||||

|

Scud |

|

|

1 |

|

Г |

|

Дешифратор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

S |

I |

|

I |

|

|

|

|

|

|

іГ(П |

|

I |

|

I |

, |

KM |

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

I н у - » |

|

|

|

|||

|

|

|

|

# |

|

|

|

|

щщ |

|

|

|

|

|

Я-1 |

I |

|

|

|

и |

|

||

|

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

|

i _ - |

|

|

|

|

Rue. 61. Функциональная схема батштермозоида ЧБТЗ-65А.

или его сопротивления, a таікже сводит и минимуму помехи, вносимые контактами коллектора кабельной лебедки. Приме

нение |

сравнительно |

тонкого |

одножильного |

|

кабеля |

позволяет |

|||||||||

использовать |

дл я спуска |

зонда |

менее мощные и малогабаритные |

||||||||||||

лебедки с одио,канальным |

коллектором . |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Скважинный термисторный термометр СТТ [28] |

предназна |

||||||||||||||

чен |

дл я измерения |

|

температуры в скважинах на глубине до |

||||||||||||

8000 |

м, но может |

быть использован и для |

морских |

измерений |

|||||||||||

в тех случаях, когда |

не требуется малая инерционность |

и |

важ |

||||||||||||

на чувствительность, |

а не |

абсолютная |

точность |

измерений. |

|||||||||||

•Глубинный зонд представляет собой термисторный |

термо |

||||||||||||||

датчик |

в защитном |

корпусе. Д а т ч и к включен |

в реактивное |

пле |

|||||||||||

чо измерительного |

моста, |

|

расположенного |

в |

бортовом |

пульте. |

|||||||||

И н ф о р м а ц и я передается по одножильному |

кабель-тросу. |

Чув |

|||||||||||||

ствительность |

датчика |

в |

диапазоне |

0—20° С |

в |

|

среднем |

||||||||

125 Ом/° С; тепловая |

инерционность — 3,5 с. |

|

|

|

|

|

|

||||||||

В последние годы было создано несколько образцов термо |

|||||||||||||||

зондов |

специально |

для морских измерений. К их |

числу можно |

||||||||||||

отнести |

частотные |

батитермозонды типа |

Ч Б Т З Института |

океа |

|||||||||||

нологии |

А Н С С С Р |

[157] и гидрологический |

зонд |

«Исток» |

Мор |

||||||||||

ского гидрофизического института [П'З]. Одна из последних мо

делей зондов типа Ч Б Т З зонд |

ЧБТЗ - 65А |

[155], |

предназначенный |

|

для измерения температуры |

воды на глубинах до 5000 м. |

|||

Функциональная схема |

прибора |

изображена на рис. 61. |

||

В качестве датчика температуры в |

зонде ЧБТЗ - 65А использу |

|||

ется терімистор М'МТ-6, включенный |

в |

-схему |

измерительного |

|

120