книги из ГПНТБ / Крикун, Е. В. Архитектура Южнобережья

.pdf

сится небольшая колонна из серого мрамора, находя щаяся вблизи звонницы, с арабскими надписями на фусте. В Ливадию она, вероятно, попала в качестве трофея с Балкан после русско-турецкой войны 1877— 1878 годов.

Ливадийский парк закладывался в 30-е годы прош лого столетия известным садоводом Делингером. Позже за ним ухаживал садовник Иоахим Патер. Парк неод нократно подвергался реконструкциям.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

Миллионными тиражами открыток, фотоальбомов, буклетов изображение его разнеслось по всему свету, им любуются в различных уголках земли. Ласточкино гнездо стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.

Сюда ежедневно совершаются паломничества. По бывать здесь стремятся все, кто приезжает в Крым. Лас точкино гнездо хорошо видно и с южнобережного шоссе и с катеров, курсирующих между Ялтой и Си меизом.

Зачастую его появления ждут долго, нетерпеливо,

спрашивая экскурсоводов: «Когда же, скоро |

ли?» |

К встрече с ним готовы, но она всегда неожиданна, |

все |

гда поражает.

Да, оно смотрится необычайно эффектно, это серое здание беспокойного силуэта, венчающее отвесно па дающую к морю Аврорину скалу на мысе Ай-Тодор.

Зубчатые объемы четырьмя ступенями вздымаются вверх и вдруг обрываются на краю скалы круглой баш ней, перехваченной посредине и понизу легкими бал конами. Стрельчатые окна кажутся не зауженными по

41

воле архитектора, а сощурившимися от ослепительного солнца, чтобы заглянуть подальше — за горизонт.

История Ласточкиного гнезда интересует каждого, кто хоть раз видел его. Действительно, кто и зачем при лепил над пропастью это эффектное сооружение? Кто в нем жил?

...Старый генерал, тяжело опираясь на трость, под нялся на Аврорину скалу и долго стоял здесь, вгляды ваясь в широко открывшийся морской простор, потом перевел взгляд на одинокое, стелющееся по скале дере во и —забыл о море.

Дерево росло прямо из голого каменного монолита. Сам не уступающий в твердости камню, ствол подни мался из круглого отверстия, равного ему диаметром. Солнце и зной иссушили его, но жизнь держалась в нем непостижимо цепко, и над ним поднималась сочно зеленая крона.

Нет, не о прозябании в одиночестве, не о бессмыс ленном упорстве в сражении с камнем поведало гене ралу это дерево —оно явило ему позшительный пример стойкости. Видно, и в природе, как в бою, кто-то дол жен первым броситься на врага, пробить хоть малую брешь в его обороне, опровергнув ее неуязвимость, и тем самым расчистить путь другим. Генералу, участнику русско-турецкой войны, было хорошо известно, как это бывает в бою, и теперь он проникся симпатией к стойкому дереву и, спускаясь, все оглядывался на него.

Спустя некоторое время на мысе Ай-Тодор засту чали топоры: для генерала строили деревянную дачу, которую позже назвали «Генералиф». Дальнейшая судьба дачи куда прозаичней ее рождения. Дачу при обрела московская купчиха Рахманова и перестроила по своему купеческому вкусу, назвав Ласточкиным гнездом, а в 1911 году перепродала немецкому нефте

43

промышленнику барону Штейнгелю Новый владелец приказал сломать деревянную дачу и выстроить на ее месте каменный замок, проект которого был заказан русскому архитектору А. Шервуду.

Замок был выстроен в 1912 году, а в 1914 году про дан московскому купцу Шалапутину, открывшему здесь ресторан.

Всоветские годы в здании некоторое время работала туристская база, затем библиотека санатория «Жем чужина».

В1927 году во время землетрясения часть Аврори

ной скалы обрушилась, видовая площадка перед зда нием нависла над пропастью В стенах замка появи лись трещины, острые шпицы, венчающие его, сорва лись в море. Состояние здания было признано аварий ным и доступ в него закрыт. В 1968 году начаты работы по укреплению и частичной реконструкции Ласточ киного гнезда.

Попытаемся разобраться в его архитектурных осо бенностях.

Здание невелико: длина — не более двадцати мет ров, ширина — десять, высота — двенадцать. Четыре внешних объема объединены в ступенчатую компози цию, возвышающуюся к морю. Внешним объемам со ответствуют в плане прихожая, гостиная, лестница и две спальни, расположенные в двухэтажной башне. Объемы неприятных пропорций и неудачно сочлене ны: два куба и параллелепипед впритык лепятся друг к другу и все вместе зрительно как бы напирают на ци линдр башни, чтобы столкнуть в бездну, а не придер жать, уравновесить. Объемы на «вытекают», не растут один из другого, как части единого организма, как, скажем, ветки у ствола. Они сопряжены механически, по принципу «бабка за дедку», только с противополож

44

ной нагрузкой — они не тянут, а подталкивают. От этого здание кажется более аварийным, чем на самом деде: как будто башне недостает только очень неболь шой тяжести на тонком свесе балкона, чтобы рухнуть вниз, увлекая за собою весь «прицеп».

Но допустим, что Шервуд преднамеренно задумал такой пугающий эффект. С известной оговоркой его даже можно зачислить в актив архитектору. А другим нелепостям в архитектуре Ласточкиного гнезда оправ дания вряд ли удастся подыскать.

Объемы возрастают по высоте унылой лесенкой, со гласно законам арифметической прогрессии: каждый последующий равной высотой высится над преды дущим.

Но, может быть, на каком-нибудь из четырех объе мов сосредоточено большее внимание автора? Ничего подобного — все они стараются быть одинаково зна чительными, словно группа сановников одного ранга, но различного роста. Значительность придается мас штабом деталей. Чем ниже объем, тем крупнее, массив нее зубчатый венец завершения. Несколько выделена гостиная. У нее и окно пошире, и шпицы прилеплены к аркатуре, но зато башня «взяла» высотой, балконами, рустованным цоколем.

Если прибавить ко всему сказанному разнобой оконных и дверных проемов, крайнюю скупость внут ренней отделки здания (только бетонный камин и деревянные под черное дерево балки с уродливыми кронштейнами — лягушками), то итог можно подвести следующий: Ласточкино гнездо в архитектурном отно шении — отнюдь не шедевр.

Да, замок смотрится эффектно. Но это заслуга не архитектора, а того, кто выбрал столь необычное место для постройки здания. Перенесите Ласточкино гнездо

45

с Аврориной скалы куда-нибудь в местность менее жи вописную, лишите его столь эффектного основания — нависшей над бездной скалы, и сразу исчезнет его броскость, экзотичность.

Следует заметить, что после реконструкции Ласточ кино гнездо предстанет в значительно лучшем виде. Баш ня станет выше, наряднее, обрастет четырьмя шпицами и, нарушив однообразный ритм возрастания объемов, станет господствующей.

Согласно проекту реконструкции (автор — ялтин ский инженер-конструктор В. Н. Тимофеев), часть здания будет посажена на консольную железобетон ную плиту, заведенную под центральный объем, и ос танется висеть, если даже половина скалы обрушится в море.

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

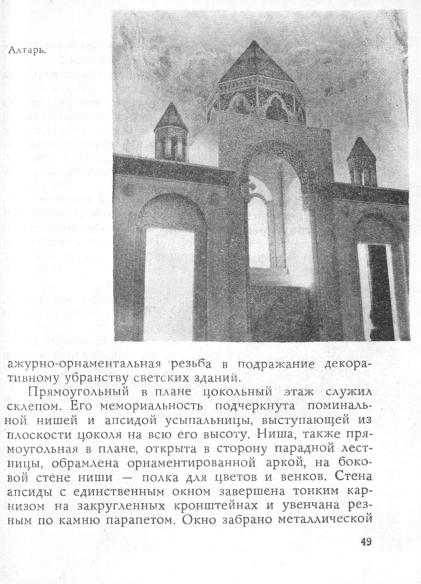

У обочины узкой ялтинской улочки за резными ка менными пилонами неожиданно вырастает монумен тальная лестница в густом обрамлении высоких кипа рисов. Перспективу замыкает храм. Один из другого вырастают ярусы, облегчаясь кверху в постепенном пе реходе от прямоугольного в плане низа к многогран нику подкупольного барабана с прижатыми к нему круглыми тумбами, называемыми в храмовой архитек туре шеями. Приземистый купол с зонтичным камен ным покрытием, как бы запрокинутый в синеву неба, венчает здание.

Светотеневая игра вырывает из компактного пяти ярусного объема крупные архитектурные элементы — низкую арку ложного входа, трехарочную лоджию с гребешком щипцовых завершений и скупо разбросан-

46

ные по фасаду тонко резанные по камню детали, среди которых выделяется огромный крест. Церковь как будто высечена из единого монолита по типу индийских хра мов — так плотно подогнаны друг к другу тщательно отесанные камни.

Жесткий, сбитый воедино колючий силуэт храма не случаен: церковь должна была противостоять подзем ным толчкам землетрясения силой до восьми баллов. Архитектурные формы церкви рождены талантом ар мянского народа, издавна знакомого с обработкой кам ня. Тщательная припасовка и исключительно чистая теска, высококачественная резьба, зонтичная форма покрытия куполов, облицованных камнем, — наиболее характерные черты армянского культового (да и не только культового) зодчества.

Армянская церковь в Ялте сооружена в 1909—1917 годах по эскизу Вардгеса Суренянца (1860—1921), из вестного армянского живописца, графика и театраль ного художника (авторы проекта — архитекторы ТерМикелов и Тирагрос). По своим .архитектурным осо бенностям она напоминает древнехристианские храмы VII —XII веков и прежде всего церковь св. Рипсимэ в старинном армянском городе Вагаршапате (ныне Эчмиадзин).

Завершение ялтинской церкви — почти точная ко пия церкви св. Рипсимэ. Однако западная часть здания, увенчанная шестиколонной ротондой звонницы, от крытая на юг лоджия, подчеркивающая некоторую светскость здания, и декоративное убранство —это уже заимствование архитектуры, тоже армянской, второй половины XII —начала XIII веков. Во внутренней от делке храмов того времени получила развитие фреско вая живопись (на религиозные и светские темы), а во внешней широко применялись богатые аркатуры и

48