- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •10.1. ПОНЯТИЕ О ВИДЕ

- •10.2. ПОНЯТИЕ О ПОПУЛЯЦИИ

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •11.1. МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

- •11.2. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

- •11.3. ИЗОЛЯЦИЯ

- •11.4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

- •11.5. ГЕНЕТИКО-АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ДРЕЙФ ГЕНОВ)

- •11.6. ВИДООБРАЗОВАНИЕ

- •11.8. АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ

- •11.9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

- •ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

- •12.1. ПОПУЛЯЦИЯ ЛЮДЕЙ. ДЕМ, ИЗОЛЯТ

- •12.2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕНОФОНДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •12.3. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

- •ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ

- •13.1. ЭВОЛЮЦИЯ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. СООТНОШЕНИЕ ОНТО- И ФИЛОГЕНЕЗА

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом

- •13.5. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •ФИЛОГЕНЕЗ СИСТЕМ ОРГАНОВ ХОРДОВЫХ

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •АНТРОПОГЕНЕЗ

- •И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •15.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА

- •15.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ АНТРОПОГЕНЕЗА

- •15.4. ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

- •16.1. БИОГЕОЦЕНОЗ - ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

- •16.2. ЭВОЛЮЦИЯ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

- •ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

- •17.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •17.3.1. Город

- •17.3.2. Город как среда обитания людей

- •17.3.3. Агроценозы

- •17.4. РОЛЬ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- •18.1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

- •МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ

- •18.2. ФОРМЫ МЕЖВИДОВЫХ БИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В БИОЦЕНОЗАХ

- •18.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.4. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.6. АДАПТАЦИИ К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- •18.7. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОВ

- •18.8. ФАКТОРЫ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ХОЗЯИНА К ПАРАЗИТУ

- •18.9. ДЕЙСТВИЕ ХОЗЯИНА НА ПАРАЗИТА

- •18.11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ - ХОЗЯИН НА УРОВНЕ ПОПУЛЯЦИЙ

- •18.12. СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПАРАЗИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ХОЗЯИНУ

- •18.13. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ

- •19.1. ТИП ПРОСТЕЙШИЕ PROTOZOA

- •19.1.1. Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2. Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3. Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4. Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1. Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2. Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3. Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4. Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5. Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.2. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.4. ПРОСТЕЙШИЕ — ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА

- •МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

- •20.1. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ PLATHELMINTHES

- •20.1.1. Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •20.1.2. Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.2. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ NEMATHELMINTHES

- •20.2.1. Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ

- •21.1. КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNOIDEA

- •21.1.1. Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA

- •21.2.1. Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2. Насекомые — временные кровососущие паразиты

- •21.2.3. Насекомые — постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4. Насекомые — тканевые и полостные эндопаразиты

- •ЯДОВИТОСТЬ ЖИВОТНЫХ

- •КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

- •23.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯДОВИТОСТИ

- •23.2. ЧЕЛОВЕК И ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ

- •ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ

- •24.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.3. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

- •УЧЕНИЕ О НООСФЕРЕ

- •25.1. БИОГЕНЕЗ И НООГЕНЕЗ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рис. 14.16. Болезнь Шпренгеля (пояснение см. в тексте)

Несмотря на то что становление анатомо-морфологических особенностей скелета у человека, по-видимому, завершено, адаптации к прямохождению у него имеют, как и все адаптации вообще, относительный характер. Так, при большой физической нагрузке возможно смещение позвонков или межпозвонковых дисков. Человек, перейдя к прямохождению, утратил способность к быстрому бегу и передвигается значительно медленнее большинства четвероногих животных.

Естественно, что в ходе внутриутробного развития черты скелета, характеризующие человека как уникальный биологический вид, формируются на конечных его этапах либо даже, как, например, S-образная форма позвоночника, в раннем постнатальном периоде развития. Они являются фактически анаболиями, возникшими в ходе филогенеза приматов. Поэтому атавистические аномалии скелета, связанные с задержками развития признаков, характерных только для человека, встречаются наиболее часто. Они практически не снижают жизнеспособность, но дети, обладающие ими, нуждаются в ортопедической коррекции, гимнастике и массаже. К таким аномалиям относят легкие формы врожденного плоскостопия, косолапости, узкую грудную клетку, отсутствие подбородочного выступа и некоторые другие.

14.2.2.Мышечная система

Упредставителей типа Хордовые мускулатура подразделяется по характеру развития и иннервации на соматическую и висцеральную.

Соматическая мускулатура развивается из миотомов и иннервируется

нервами, волокна которых выходят из спинного мозга в составе брюшных корешков спинномозговых нервов. Висцеральная мускулатура развивается из других участков мезодермы и иннервируется нервами вегетативной нервной системы. Вся соматическая мускулатура поперечно-полосата, а висцеральная может быть как поперечно-полосатой, так и гладкой (рис. 14.17).

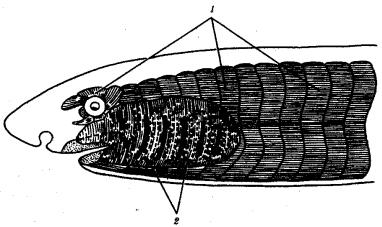

Рис. 14.17. Соматическая и висцеральная мускулатура позвоночных: 1—соматическая мускулатура, развивающаяся из миотомов, 2—висцеральная

110

мускулатура жаберной области

14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

Наиболее существенные изменения претерпела висцеральная мускулатура, связанная с висцеральными дугами передней части пищеварительной трубки. У низших позвоночных большая часть этой мускулатуры представлена общим сжимателем висцерального аппарата — m. constrictor superficialis, покрывающим всю область жаберных дуг со всех сторон. В области челюстной дуги эта мышца иннервируется тройничным нервом (V), в области подъязычной дуги — лицевым (VII), в области первой жаберной дуги — языкоглоточным (IX), наконец, ее часть, лежащая каудальнее,— блуждающим нервом (X). В связи с этим все производные соответствующих висцеральных дуг и мышц, связанных с ними, иннервируются впоследствии у всех позвоночных перечисленными нервами.

В передней части сжимателя обособляется крупная мускулатурная масса, обслуживающая челюстной аппарат. Позади висцерального аппарата дифференцируется трапециевидная мышца m. trapezius, отдельными пучками прикрепляющаяся к последним жаберным щелям и переднему краю спинного отдела плечевого пояса. Часть поверхностного сжимателя в области подъязычной дуги у пресмыкающихся разрастается, охватывает шею снизу и с боков и образует сжиматель шеи m. sphincter colli. У млекопитающих эта мышца делится на два слоя: глубокий и поверхностный. Глубокий сохраняет прежнее название, а поверхностный называется platysma myoides и располагается подкожно. Эти две мышцы разрастаются на всю область головы и дают начало сложной системе лицевой подкожной мускулатуры, которую у приматов и человека называют мимической. Поэтому вся мимическая мускулатура иннервируется так же, как и мышца, из которой она происходит,— лицевым нервом.

Мышцы собственно жаберного аппарата с утратой жаберного дыхания редуцируются, но отдельные их элементы сохраняются в виде мышц подъязычного аппарата, глотки и гортани. Трапециевидная мышца полностью теряет связь с жаберным аппаратом и становится исключительно мышцей плечевого пояса. Часть ее у млекопитающих отходит от сосцевидного отростка черепа и приклепляется к ключице и грудине, обособляется — грудино-ключично-сосцевидная мышца т. sternocleidomastoideus. Иннервирующая эту мышцу задняя часть блуждающего нерва становится самостоятельным черепно-мозговым нервом XI пары, добавочным — п. accessorius.

Основные этапы филогенеза висцеральной мускулатуры жаберной области рекапитулируют в эмбриогенезе млекопитающих и человека. Знание этих рекапитуляции позволяет объяснить сложность иннервации мышц лица и шеи, объединенных с ними общностью происхождения.

111

14.2.2.2. Соматическая мускулатура

Мускулатура головы. У всех позвоночных животных в процессе эмбриогенеза нижние концы миотомов образуют выросты в вентральном направлений, охватывающие полость тела снаружи и срастающиеся по центральной линии на брюшной стороне. Таким образом, закладки соматической мускулатуры становятся сегментарными не только на дорсальной стороне в связи с сегментацией сомитов, но и на вентральной. В миотомах и в их вентральных отростках идет образование продольных мускульных волокон.

Миотомы, лежащие на головном конце тела, распадаются на мезенхиму и образуют зачатки отдельных мышц. Из первого миотома головы формируются верхняя внутренняя и нижняя прямые и нижняя косая мышцы глаза, иннервируемые глазодвигательнъш нервом п. oculomotorius (III пара). Из второго миотома — верхняя косая мышца, иннервируемая блоковым нервом п. trochlearis (IV пара); а из третьего — наружная прямая мышца, получающая иннервацию от отводящего нерва п. abducens (VI пара).

Задние миотомы головы, образующие мощные вентральные отростки, распространяющиеся вокруг висцеральной мускулатуры глоточной области, образуют подъязычную мускулатуру, которая у рыб слабо дифференцирована, а начиная с земноводных распадается на m. sternohyoideus, т. omohyoideus и т. geniohyoideus. У наземных позвоночных за счет последней мышцы формируется собственная мускулатура языка — m. genioglossus и m. hyoglossus. Вся подъязычная мускулатура иннервируется подъязычным нервом п. hypoglossus, который у амниот становится типичным черепно-мозговым нервом.

Мускулатура туловища и конечностей. У бесчерепных, а также у рыб вся мускулатура туловища состоит из ряда мышечных сегментов, или миомеров, правой и левой сторон, которые вместе образуют так называемые боковые мышцы. Каждый миомер развивается из миотома одного сомита и иннервируется первоначально двигательной ветвью одного спинномозгового нерва. Миомеры отделены друг от друга миосептами — соединительнотканными перегородками. Такой же перегородкой, идущей продольно, бокойая мышца разделена на спинную и брюшную мышцы.

Уже у рыб направление пучков мышечных волокон в миомерах начинает изменяться на разной глубине мышечного слоя. Эта дифференцировка значительно более выражена у наземных позвоночных и приводит у них к постепенному обособлению различных слоев брюшной и спинной мускулатуры. В результате этого возникают сложные группы мышц, от первоначальной четкой метамерии которых остаются только следы в виде глубоких мышц спины и шеи, связывающих друг с другом соседние позвонки. Значение спинной мускулатуры наземных позвоночных снижается в связи с передвижением большинства из них с помощью конечностей, а брюшные мышцы претерпевают смену функций: первоначально принимающие участие в перемещениях тела, они у пресмыкающихся и млекопитающих служат для изменения объема грудной и брюшной полостей в процессе дыхания.

112