Археологическая типология

.pdf

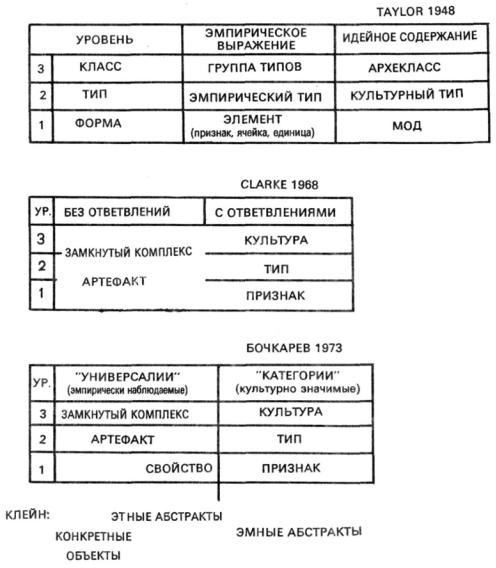

(уровни познания) археологического материала. на трехуровневую матричную схему.

наваемые» (cognitive), что приблизительно соответствует «эмпириче¬ ским», «условным» и «культурным» разновидностям типов [Rouse 1972: 283].

Самый нижний уровень поддавался такому различению труднее всего. Потребовалось, чтобы к археологическому материалу был более отчет¬ ливо применен подход, выработанный в структурной лингвистике.

«Словам» и «слогам», различимым по звучанию, лингвисты проти¬ вопоставляют «лексемы» и «морфемы», различимые по смыслу (и «се¬ мемы» — сами смысловые значения). Соответственно (уровнем ниже), «звукам» противопоставляют «фонемы», которыми слова различаются по смыслу в данном языке. Скажем, «быт» и «бит» для русского разли¬ чаются по смыслу и содержат разные фонемы: «ы» и «и». Для англича¬ нина же это будут только разные произношения термина «bit», с раз¬ ными звуками в пределах одной фонемы («аллофонами»). Звуками за-

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

217 |

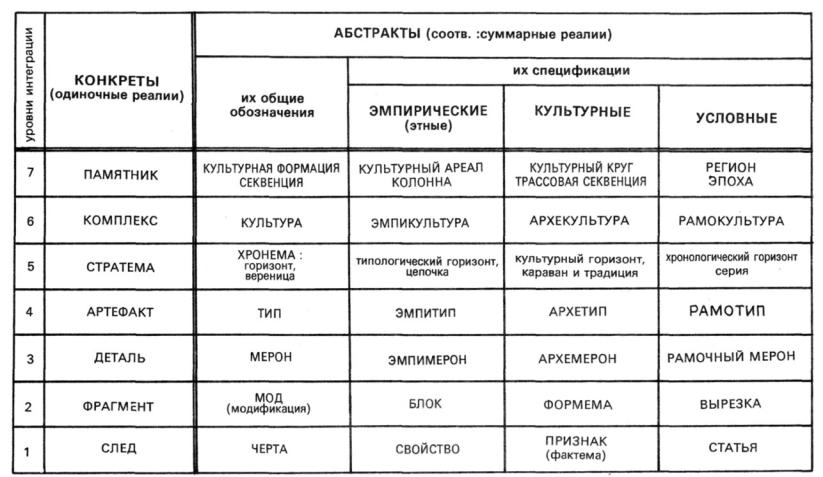

Р и с . 25. Полная матричная схема уровней интеграции и аспектов восприятия археологического материала (Клейн).

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

218 |

нимается «фонетика», а фонемы — это особый аспект («фонемика», «фо¬ нология»). Пайк [Pike 1955] подметил, что эти два аспекта можно уви¬ деть не только в языке, но и во всей культуре. Отделив корень «фон», он получил названия для этих аспектов широкого охвата: для глубинного, осмысливающего (культурные значения) — «эмный» (emic — из phonemic) и для поверхностного (эмпирические наблюдения) — «этный» (etic — из phonetic). Термины привились в культурологии.

Рассмотрев «эмный» аспект в археологии, Диц и Хаймз для уровня модов ввели «формемы», а для уровня элементов —«фактемы» (анало¬ гично «морфемам» и «фонемам» лингвистики), но «этный» аспект обоб¬ щений они не разработали: не сумели в нем отойти от конкретов [Deetz 1967: 83—101; Hymes 1970: 91 — 120].

Следующий шаг сделал Бочкарев [1973: 59; 1975; Массон и Бочкарев 1978: 39—40]. Он отличил на уровне элементов эмпирически наблюдаемые «свойства» (этный аспект) от культурно-значимых «признаков» (эмный аспект). Это привело его к идее параллелизма во всей системе фун¬ даментальных понятий археологии и позволило предложить взамен одно¬ линейной (хоть и с ответвлениями) схемы Д. Кларка (рис. 22) двурядную схему соотношений на трех уровнях (рис. 24). Однако в остальном и он не сумел разграничить конкреты и эмпирически наблюдаемые абст¬ ракты — объединил их в «универсалиях» (и противопоставил вместе идеальным объектам — «категориям»). Над «свойствами» он поместил конкретные «артефакты» и «комплексы», тогда как «свойства» регулярно выражаются в отношениях [Копнин 1973: 116, Уемов 1978: 88], позна¬ ются путем отвлечения от субстанции, интересуют археолога именно как идеальные объекты и так же ведут к «эмпирическим типам», как «признаки» — к «культурным типам». Кроме того, у Бочкарева в «нату¬ ральном ряду» всего три ступени вместо семи.

Требуется более сложная схема (рис. 25). По ней легко заметить, что не все уровни одинаково разработаны в археологии — не все обес¬ печены нужными терминами (ср. обилие описательных выражений) или хотя бы равно оснащены понятиями. Эта схема, даже если ограничиться тремя более разработанными уровнями (первым снизу, четвертым и шестым), помогает яснее проследить и подвергнуть структурному анализу разлом между эмными и этными понятиями — разлом, через который так трудно навести мост.

2. Традиционные стратегии

Корень противоречий и затруднений лежит в ограниченности тра¬ диционных 1 стратегий группировки, развиваемых в современной теоре¬ тической археологии.

Первая (древовидная) продолжает Городцовскую стратегию группи¬ ровки, но обычно с отказом от ее канонической жесткости процедуры. Классификация строится по древовидной схеме (дендрограмме) с произ¬ вольным размещением критериев по шагам и ветвям дендрограммы. Ритчи и МакНиш в Америке, Глоб в Дании, Борд и Сонневиль-Борд во Франции придерживались этой процедуры в ее интуитивном варианте, Уоллон формализует ее.

Проводя эту концепцию, Арциховский [Арциховский 1930: 7] писал:

«Субъективность и неточность, скрещивание терминов и пропуски неизбежны, если не построена схема типологической классификации».

1Обычно «традиционной» называют только одну из них — первую в моем перечне [см., напр., Kozlowski 1972], а две другие — новыми или современными, но это продол¬ жается так долго, что они уже тоже стали традиционными, и пора сменить этикетки.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

219 |

Здесь явно предлагается рассматривать тип в контексте общей логи¬ ческой схемы и двигаться «сверху вниз» — от всей совокупности объ¬ ектов, путем ее разбиения. В этой концепции тип структурно о п р е д е ¬ л я е т с я как узел или ветка дендрограммы, т. е. дефинируется цепочкой иерархически последовательных характеристик, приуроченных к отрезку дендрограммы выше узла. Иерархия предопределяется либо предпола¬ гаемой последовательностью выборов, стоявших перед мастером в про¬ цессе изготовления артефакта, либо классоделительной способностью характеристик (т. е. четкостью и богатством их связей). Методический ключ — здравый смысл. По сути, это не тип, а к л а с с .

С типами имеют дело две другие стратегии.

Одна из них (аналитическая или индуктивная) диктует восхождение от уровня элементов через уровень типов к уровню культур. Идея состоит в том, чтобы на основе учета и строгой корреляции всех «существенных» элементов получить типы, а затем таким же индуктивно обусловленным комбинированием типов подняться к культурам (Чайлд, Д. Кларк, Шер и др. ). В плане структурообразования тип рассматривается здесь редукционистски — со стороны элементов и о п р е д е л я е т с я только через них: как статистически устойчивое сочетание равноправных эле¬ ментов.

Собственно, приверженцы этой стратегии выражались иначе: как статистически устойчивое сочетание равноправных признаков.

Но археологам п р и з н а к и в непосредственном наблюдении не даны. Даны с в о й с т в а . Обычно археологи не делают этого различия и пере¬ числяют те и другие вперемежку [так и у Каменецкого и др. 1975; ср. Клейн 1977]. Между тем их надо различать.

Признаки отличаются от свойств тем, что имеют культурную зна¬ чимость. Уже в работе Каменецкого содержались некоторые идеи для их систематизации в этом плане [Каменецкий 1972; Kamenetski 1971]; отчетливо сформулировал и обосновал систематизацию Лебедев [1979].

По его |

заключениям, |

признаки делятся на: |

а) ф у н к ц и о н а л ь н о - |

т е х н и ч е с к и е , б) |

к о н с т р у к т и в н ы е |

(обусловливающие разные |

|

решения |

одной технической задачи), в) с е м и о т и ч е с к и е (выра¬ |

||

жающие социальную функцию предмета — служить знаком престижа или передавать другие идеи, связанные с идеологическими представлениями, и т. п. ), г) признаки д и з а й н а — оформительские, которые выражают эстетические вкусы людей, несут художественную нагрузку. Наиболее явно функциональность выступает в группах (а) и (в), но в некотором смысле все четыре функциональны, даже группа (б) (ведь разнообразие имеет адаптивное значение), и все они в какой-то мере семиотичны.

Свойства же перечислены выше при отличении архем от артефактов. Это характеристики: а) морфологические — топологические, размерные и относящиеся к пропорциям; б) физико-химические; и т. д.

В отличие от свойств признаки не очевидны буквально. Когда Львова (1979) отличает эмпирически наблюдаемые признаки от выводных, она в сущности говорит об отличии свойств от признаков, по терминологии, употребляемой здесь.

На уровне элементов никак не удается обнаружить культурные кри¬ терии для отбора признаков (для превращения свойств в признаки)

идля оценки веса признаков (введения иерархии в упорядочение). Поэ¬ тому вывести культурные типы из самостоятельного, как бы самопроиз¬ вольного коррелирования элементов (без привлечения постороннего зна¬ ния о культуре) принципиально невозможно. Весь процесс группировки

иупорядочения, предусматриваемый данной стратегией, в чистом виде

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

220 |

может протекать только по этному руслу. Сам по себе он в эмное русло не перейдет и к эмным абстрактам не приведет — ни в начале, ни в конце, то есть ни внизу, ни вверху. Полученные абстракты (центральными среди них оказываются «эмпирические типы») могут иметь культурное значение, а могут и не иметь; ранговые различия рубежей между ними в эмном плане остаются неизвестными.

Другая стратегия группировки — гипотезно-дедуктивная (ученики Бинфорда) или «рационалистическая» (Мальмер). Обязуя исследователя работать только с «условными» абстрактами, она рекомендует как бы ставить вопросы материалу, исходя из неких гипотез. Эти вопросы выра¬ жены в форме трех выборов: а) наложенная на материал искусственная сеть ячеек, б) отбор единиц нижележащего уровня, подвергаемых учету, и в) принятая для них иерархия (не исключая и нулевую).

Гипотезы могут быть осознанными — тогда вопросы (выборы) пре¬ допределены (Л. Бинфорд). Гипотезы могут быть смутными, имплицит¬ ными, многозначными — тогда вопросы почти произвольны (Мальмер). В первом случае утвердительным ответом было бы ожидаемое (предска¬ занное) распределение материала по ячейкам, во втором случае — «иде¬ альное», «наилучшее» распределение материала (сходство внутри ячеек наибольшее, между ячейками — наименьшее).

В этой стратегии не предусматриваются непременными (хотя и не иск¬ лючаются) ни подъем с уровня на уровень, ни спуск. Гипотезы и их ожи¬ дания (вопросы) дедуцируются не обязательно из моделей вышележа¬ щего уровня или из результатов моделей нижележащего уровня (ведь ни там, ни тут не содержится культурных значений). Скорее они прихо¬ дят со стороны — из социологии, этнографии, а по Гемпелю, которого с сочувствием цитирует Л. Бинфорд, — откуда угодно, «хоть из снов или галлюцинаций» [Binford 1972: 90].

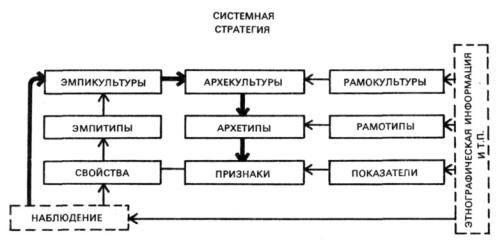

Р и с . 26. |

Современные стратегии типологического группирования и |

неприступность |

эмных |

понятий (неподдающихся надежному выявлению этими средствами). |

|

С т я ж е н н а я с х е м а : взяты только три наиболее разработанных |

уровня. Стрел¬ |

|

ками показаны основные ходы умозаключений, дополнительной рамкой — неприступность эмного аспекта.

Тип как понятие в этом случае выводится из задачи исследователя,

рассматривается релятивистски, |

а структурно о п р е д е л я е т с я только |

|

со стороны исследовательской |

деятельности — как условная |

рамка, |

посредством которой делается выборка материала — объединяются схо¬ жие артефакты. В качестве показателя для рамки может послужить

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

221 |

произвольное сочетание элементов, может и один элемент. Получается, конечно, «условный тип», и он обречен оставаться таковым.

Из логики известно, что подтверждение ожидания лишь поддержи¬ вает гипотезу в конкуренции с другими, не становясь полным ее дока¬ зательством. Распределение материала по ячейкам может быть приз¬ нано «наилучшим» также лишь в сравнении с другими распределениями. В силу произвольности оснований такой перебор гипотез, выдвигаемых на пробу, не имеет разумного предела. А главное, эти гипотезы, приз¬ ванные уловить культурно значимые связи и группировки в материале, переносят на прошлое схемы, взятые из современных культур. Между тем такое допущение, правомерное в этном аспе-те, совершенно отпа¬ дает в эмном: приурочение форм к значениям в каждой культуре свое (ср. выше пример с английским и русскими словами). Таким образом, у каждой такой гипотезы шансы на удачу ничтожно малы. Получается бесконечный перебор маловероятных догадок.

Для обеих этих стратегий абстракты эмного аспекта остаются непри¬ ступными (рис. 26).

3. Дешифровка культуры

Сторонники всех трех стратегий обычно недоумевают по поводу непри¬ ступности культурных типов: ведь если в культурных типах материально объективированы идеи, то почему нельзя ухватить эти материальные объективации непосредственно — интуицией, эмпирической индукцией или хотя бы методом постепенных приближений?

Но вся беда в том, что в культуре идеи материально объективированы не для всех, а только для членов данной культурной общности, причем в археологической ситуации это общность исчезнувшая. С точки зрения информационного подхода, культура — не просто сообщение, а зашифро¬ ванное сообщение [Holloway 1969: 395, 399, 405; Арутюнов и Чебоксаров 1972]. Чтобы понять его, надо знать код, а код утерян. Ситуация та же, что в дешифровке древних письменностей.

Из опыта дешифровки известно, что даже при наличии билингвы проецирование конкретных схем из современных языков на прошлое (этимологический метод) возможно лишь, если удалось установить пря¬ мых родственников. Если не удалось, то остается только комбинаторный метод — сравнение текстов между собой с учетом реальных контекстов обнаружения и с опорой на знание общих законов развития языка и пи¬ сьма [Фридрих 1961: 9, 152—157].

Вдешифровке археологического материала билингву создает при¬ влечение богатых письменных источников (для части поздних культур).

Вроли этимологического метода выступает подыскание «этнографиче¬ ских параллелей» — проецирование конкретных схем из культуры совре¬ менных народов на прошлое, причем вне оговоренных условий этот метод здесь столь же обманчив, как там. Остается идентифицировать соответст¬ вие комбинаторному методу.

Втеории археологической группировки не все новейшие исследования пошли по пути поиска готовых внешних схем для отбора и оценки веса признаков. Есть и попытки обнаружить внутреннюю базу в самом ма¬ териале. Если часть «новой археологии» усматривает спасение в пе¬

ренесенных из этнографии моделях («дедуктивная классификация» Дж. Хилла и Р. Эванса — [Hill and Evans 1972]), то другая часть — в клас¬ соделительной способности элементов, проявляющейся в ходе корреля¬ ции («древовидная классификация» Р. Уоллона — [Whallon 1972]). Это, однако, не выводит за пределы этного аспекта. Противостоящая «новой

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

222 |

археологии» на Западе «археология поселений» подошла ближе к ре¬ шению вопроса, наметив искомое средство в сравнении археологиче¬ ских контекстов («сравнительная классификация» Чжана Гуанчжи — [Chang 1967: 71—88]). Но это узкие локальные контексты, взятые вне сети археологических культур.

Все эти новейшие попытки помогают лишь в решении некоторых част¬ ных задач культурной группировки, но не в решении всей проблемы.

4. Новая стратегия

Единственно возможным общим решением проблемы представляется смена всей стратегии группировки. При дешифровке комбинаторным методом без билингвы, как известно, для успеха желательно, чтобы тексты были как можно пространнее, а реальные контексты разнообразнее. В аналогичной археологической ситуации элементы получают культур¬ ный смысл (и опознаются как признаки) лишь из более широкого куль¬ турного контекста, то есть со следующего, вышележащего уровня, где они артикулируются наиболее четко в составе культурных типов. А пос¬ ледние, в свою очередь, — с еще более высокого уровня — из состава и сопоставления исторических культур (см. здесь конец гл. VI).

Поэтому аналитическую и дедуктивную стратегии группировки дол¬ жна сменить системная стратегия, которая находит более общее мето¬ дологическое обоснование и освещение в некоторых принципах материа¬ листической диалектики [Блауберг и Юдин 1973: 18—19, 92—101; Садов¬ ский 1974: 7—8; Klejn 1973a: 692, 700—704]. Эта стратегия ведет не снизу вверх — от элементов через типы к культурам, а наоборот — сверху вниз. Сверху не в смысле: от целой совокупности к подразделениям (как в древовидной классификации), а с более высокого уровня интеграции — уровня культур. Только такой процесс может протекать в эмном русле. Как в лингвистике, где фонемный анализ в отличие от фонетического возможен лишь при движении от целостного восприятия данного языка. Как в теории распознавания образов. Специалисты по ней уже давно пришли к выводу, что, когда образы не элементарно сопоставимы, а нуждаются в преобразованиях для сопоставления, узнающая «система должна заранее знать, ч е м р а з л и ч а ю т с я к л а с с ы » . При «нечет¬ ко поставленной задаче», когда неясно, какой признак следовало бы считать существенным, самая совершенная узнающая система не может надежно получить желаемый результат. Она как бы имитирует мышле¬ ние шизофреника, разбивая совокупность объектов по признакам, несу¬ щественным и странным для того, кто знает искомые функции объектов

этой совокупности. Чтобы этого не было, система должна |

«с с а м о г о |

н а ч а л а обладать некоторыми сведениями о свойствах |

совокупности |

задач... О большой совокупности задач» [Бонгард 1967: 32, 102].

Распознав культуры, можно выделить в них типы, имеющие куль¬ турную значимость, а зная культурные типы, уже не столь трудно рас¬ членить их на культурно значимые признаки. Только после этого ста¬ новится целесообразным обратный путь — как способ уточнения (рис. 27).

Не возобновляется ли здесь просто старый спор: разбиение («клас¬ сификация сверху») против объединения («классификация снизу», «груп¬ пировка», по Харвею, 1974: 323—327) ? Нет, то был спор о том, двигаться ли в сторону возрастания или убывания схожести, в сторону большего или меньшего охвата материала на о д н о м у р о в н е и н т е г р а ц и и (например, от «типокомплекса» через «типы» к «подтипам» или наобо¬ рот — см. рис. 22). Здесь же речь идет о восхождении или нисхождении

по л е с т н и ц е у р о в н е й |

и н т е г р а ц и и . |

В предложенной стра¬ |

тегии типы рассматриваются с |

вышележащего |

уровня и о п р е д е л я - |

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

223 |

ю т с я как устойчивые схемы соответствия облика артефактов их пози¬ циям в характерных культурных контекстах.

Тут возникает вопрос: а почему бы тогда не вернуться к предложе¬ нию Кригера — выявлять тип сразу по сопряжению всех видов его свойств, включая контекстные отношения? Не будет ли это равносильно предлагаемой стратегии?

Нет, это не одно и то же.

Рис. 27. Системная стратегия типологического группирования (Клейн). Жирными стрелками показаны основные ходы умозаключений, тонкими — корректи¬

руемые.

Во-первых, предложение Кригера имело в виду только ближайший контекст артефактов (сочетаемость в комплексах, стратиграфию) и не подразумевало соотнесение с археологическими культурами.

Во-вторых, единовременная, нерасчлененная, сомкнутая корреляция не дает тех возможностей, которые обеспечиваются корреляцией поэтап¬ ной. Одна из этих возможностей — гипотетическая реконструкция ти¬ пичной серии акций («функционального ряда») по созданию артефакта [см. Лебедев 1972; 1975] и мысленной последовательности выборов, предпринимавшихся мастером при изготовлении артефакта. Как пишет Маршак [1970: 25], классификация должна выделить признаки, по ко¬ торым не только современный археолог различает, но и древний мастер различал группы артефактов, в частности, группы сосудов. Имеются в виду

«те особенности сосудов, которые являются результатом выбора мастера, делав¬ шего данную вещь или основавшего традицию изготовления таких вещей. Описы¬ вая сосуд перечнем признаков, мы стремимся отразить каждый момент выбора».

При сокращении списка признаков или упрощении процедуры возни¬ кает опасность:

«Но тогда мы..., возможно, не фиксируем один из моментов выбора. В списке приз¬ наков исчезает фиксация выбора «сделать ли кувшин?» и сохраняется только фик¬ сация выбора: "какой кувшин сделать?"» [Маршак 1970: 25].

5. |

«Типологические революции» |

|

Итак, сопоставление эмпирических типов с культурными |

подвело |

|

нас (конец гл. VI) к |

выводу, что опознать культурные среди |

эмпири¬ |

ческих и сконструированных можно только при одном условии — если исходить из археологических культур. Теперь этот вывод, получен в раз-

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

224 |

вернутом виде и обоснован. Сделав этот вывод, мы тем самым признали, что прежде, чем приступить к опознанию и выделению культурных типов, мы должны обладать знанием об археологических культурах, мы должны иметь их уже выделенными.

Но этот вывод вступает в коренное противоречие со всей традиционной теоретической археологией, со всеми ее основными стратегиями груп¬ пировки.

Разумеется, его никак не согласовать с канонической схемой Город¬ цова, априорной и жесткой — настоящей классификацией, а не типоло¬ гией. Она не нуждалась в предварительном знании культур. Претендо¬ вавшая на естественность, она ведь на деле, будучи ригидной, вообще не учитывала ни специфики того или иного материала, т. е. действи¬ тельных отношений в нем, ни разнообразия исследовательских задач. Ее заслугой была стимуляция систематики, рождение типологии как таковой — не эволюционно-типологического метода, а просто типологии. Чжан Гуанчжи называет это «первой типологической революцией». Он считает, что Клакхон «в значительной мере был инициатором первой типологической революции в археологии в 1930-е годы» [Chang 1967: 83]. Однако первая теоретическая работа Клакхона, важная в этом плане,

появилась в 1939 г. и Клакхон в ней [Klackhohn |

1939: 338] инициатором |

называет Городцова — создателя канонической |

стратегии (в начале |

20-х годов). |

|

Преимуществом и пороком этой стратегии была ее потенция унифи¬ кации. Обязанная этому преимуществу своей живучестью (40 лет) и экспансией (от Рязани до Нью Мексико), она из-за этого же порока утратила господство, уступив его другим стратегиям, родившимся сразу вслед за ней и под ее воздействием.

Это прежде всего продолжающая ее, но более свободная древовидная классификация, которой многие исследователи пользуются вот уже почти полвека.

Это, далее — и особенно — аналитическая стратегия. Она была вве¬ дена в археологию американцами Кригером и Сполдингом, подхвачена в Англии Чайлдом, а ее отражением была идея в о с х о д я щ е г о дви¬ жения по трем уровням интеграции культурного материала: от призна¬ ков через типы к культурам. По этой идее, сначала нужно раздробить материал на элементарные признаки, затем объективной корреляцией признаков выявить типы, а уж потом, проследив группировку типов, обнаружить культуры. Аналитическая стратегия запрещала обращаться к предварительному знанию о культурах. Подкупавшая многих именно гарантиями объективности, эта стратегия легла в основу капитальной «Аналитической археологии» англичанина Д. Кларка. Она же подра¬ зумевается как естественная и единственно возможная во многих опытах создания дескриптивной археологии, в частности, французских и со¬ ветских.

Эта стратегия за почти полвека своего эксплицитного существования в археологии показала свою полную неспособность справиться с зада¬ чей выявления системы реальных культурных типов и зашла в тупик.

Ее пытались заменить другой стратегией — гипотезно-дедуктивной, релятивистской по духу и на деле вообще не направленной к выявлению реальных культурных типов. Эта стратегия, введенная в археологию американцами Бру и Фордом и наиболее фундаментально разработанная шведом Мальмером, привлекала многих своей формальной строгостью и подчиненностью задачам исследования. Этим ее условные типы подра-

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

225 |

жали «идеальным типам» Вебера. К лестнице интеграции культурного материала она подходила как бы сбоку — от смежных наук, подменяя заимствованными оттуда моделями скрытые во тьме прошлого реаль¬ ные культуры археологии и их типы. Но все эти «идеальные типы», условные типы, модели — все это для археологии лишь подсобные инст¬ рументы. Ей подавай культурные типы. А к ним и этой стратегией за 40 лет пробиться не удалось.

Пора заменить и ее. По мнению Чжана Гуанчжи, Клакхон не только в значительной мере был «инициатором первой типологической револю¬ ции», но и «предвидел многое из второй в своем очерке "Применение типологии в антропологической теории" (1960)». Но когда же наступила (и наступила ли) эта «вторая типологическая революция»?

Выбрав из очерка Клакхона все предложения, оканчивающиеся вопро¬ сительными знаками (очень остроумный прием!), Чжан Гуанчжи едко заметил:

«С тех пор, как Клакхон поставил эти вопросы, антропологи, между тем, не ра¬ ботали сверхурочно, чтобы ответить на них. Но я опасаюсь, что если бы они это и сделали, ответы не были бы определенными, и добавочные новые вопросы при¬ соединились бы к старым» [Chang 1967: 82—84].

Среди вопросов Клакхона [Kluckhohn 1960] были такие:

—Близок ли горшок больше всего к «идеальному типу» Уингейтской Чер¬ ной-на-Белом или к похожей, но другой категории посуды?

—Что явно несовместимо с чем другим?

—Какие сочетания культурных элементов явно «невозможны»?... О каких ника¬ кая догадка — тем или иным способом — неправомерна?»

Не пора ли все-таки и ответить на эти вопросы? Не будет ли это зна¬ меновать «вторую типологическую революцию»? Но для этого нужно открыть и оценить фундаментальные принципы, лежащие в основе ар¬ хеологического познания организованности древнего культурного мате¬ риала, осознать их и реализовать.

6. Запреты и дозволения

Необходимо прежде всего понять и признать, что некоторые мето¬ дические пути, некоторые стратегии, считавшиеся перспективными, на самом деле вообще не могут вывести к типологии археологического мате¬ риала, наполненной культурным смыслом. Причем эти стратегии не могут вывести к такой типологии не потому, что они до сих пор недостаточно усовершенствованы или что были погрешности в их применении, а по¬ тому, что получить этими способами ожидаемые результаты принци¬ п и а л ь н о н е в о з м о ж н о . То есть суть дела в неких принципах невозможности.

П е р в ы й п р и н ц и п . Нельзя игнорировать специфику веществен¬ ной части археологического материала, т. е. специфику древностей куль¬ турных (не затрагивая материалы антропологические, палеонтологиче¬ ские и геологические). Учитывая специфику этих культурных древно¬ стей — их диффузность, переплетенность, синкретизм, — надо признать, что нельзя разложить их безусловно и без остатка по ячейкам логически строгой классификации так, чтобы не нарушить какие-то культурно значимые связи и деления в материале. Точнее — так, чтобы гаранти¬ ровать, что никакие из этих связей и делений не будут нарушены, что все будут выявлены, опознаны и учтены или хотя бы что среди них ока¬ жутся главные. Конечно, может статься, что такая схема адекватна струк¬ туре какого-то массива данных, но она не может быть адекватной лю¬ бому массиву.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

226 |