Археологическая типология

.pdf

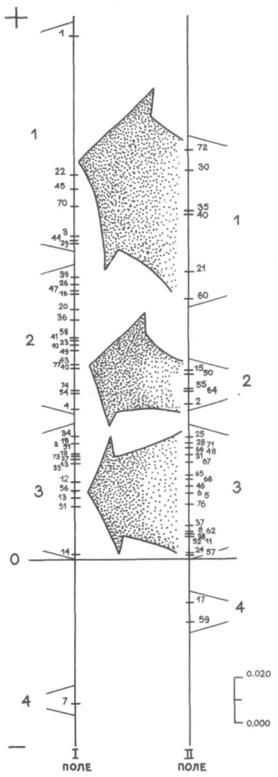

Р и с . 61. Распределение признаков по абсолют¬ ному весу.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

327 |

(нулевой уровень) размещаем положительные значения W, а ниже — отрицательные. На вертикальной оси образуются сгущения точек, соот¬ ветствующие конкретным весам признаков. Условимся считать все приз¬ наки, которые располагаются в основной массе положительных значений на вертикальной оси, признаками, характеризующими поле, а признаки, значения которых располагаются выше, — ведущими признаками поля. Все признаки, располагающиеся на вертикальной оси ниже характери¬ зующих, не характеризуют поле, выпадают из него и отражают свойства лишь отдельных комплексов нашей выборки. Это объектные признаки.

Обратимся |

к содержательной стороне |

ведущих, характеризующих |

и объектных признаков полей I и II. |

|

|

П о л е I. Как видно из рис. 61, этому |

полю должны соответство¬ |

|

вать клады, в |

которых есть: |

|

орудия труда (признак 1), причем орудия труда составляют квалифи¬

цированное большинство вещей комплекса |

(признак 29); |

слитки (признак 3), слитки-«лепешки» |

(признак 44), причем часть |

их разбита (признак 45); |

|

вещи, имевшие только практическое назначение (признак 70), а вес всего клада составляет свыше 30 кг (признак 22).

Все эти признаки и есть ведущие признаки поля I. Клад, свойства которого здесь отражаются, должен обладать всем набором ведущих признаков данного поля. По-иному обстоит дело с признаками характе¬ ризующими. Если клад обладает любым из характеризующих призна¬

ков этого поля, любым их набором, этого достаточно |

(при |

соблю¬ |

дении условия об обладании ведущими признаками), |

чтобы |

вклю¬ |

чить такой клад в класс, отражаемый этим полем. Такова идеальная модель комплексов класса, отраженного полем I. В реальности только три клада из нашей выборки отвечают критериям этой идеальной модели. Это ингульский (№ 4 в табл. 4), самарский (№ 40) и сосновомазинский (№ 43) клады. Остальные комплексы имеют лишь некоторые из ведущих признаков поля I.

Для выхода на тип этого достаточно. Если же перейти к типологи¬ ческой классификации, то возникает некоторая трудность: какие кла¬ ды могут быть включены в один класс с вышеупомянутыми на равных правах? Чтобы ответить на этот вопрос, придется прежде ответить на другой: какими из ведущих признаков поля I клад должен обладать, чтобы его можно было включить в тот же класс, что и «идеальные» клады?

Очевидно, наличия у клада только одного из ведущих признаков, какой бы ни выбрать, мало для включения этого клада в такой класс, так как это заставит нас все остальные клады, не обладающие выбран¬ ным признаком, объединить в другой класс, который рискует получиться весьма пестрым. Если положить в основу классифицирования наличие двух любых из ведущих признаков, можно составить 21 такую пару сочетаний признаков, что легко вычисляется по формуле числа соче¬ таний из различных элементов, в которых каждый элемент используется только один раз.

Аналогичным путем шел Клейн, рассматривая варианты катакомбных культур [Клейн 1970: 172—176].

Не будем разбирать здесь несостоятельность некоторых из |

этих |

пар |

с точки зрения археологической семантики, например, пары |

(1, |

70), |

где первый элемент сам по себе соответствует второму. Это значительно сократит число таких пар. Остановимся подробнее на паре (3, 29), которая представляется наиболее значимой. Составляющие ее элементы (наличие в кладе орудий труда, составляющих квалифицированное боль¬ шинство вещей комплекса и наличие слитков) могут многое сказать

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

328 |

о функциональном назначении комплексов. Кладов, имеющих оба эти признака, в нашей выборке 13. В табл. 6 показано распределение остальных ведущих признаков в этих кладах.

Подобную же задачу решал Д. Кларк при определении политети¬ ческой структуры британской культуры кубков [Clarke 1970].

Из таблицы видно, что остальные (помимо 3 из 29) ведущие признаки поля I распределились в этой группе довольно равномерно. Лишь три

клада |

(№ |

4, |

40 и 43) |

имеют, |

в отличие от остальных, вес свыше |

30 кг, |

в |

двух |

кладах |

(№ 1 и |

32) «лепешки» вообще отсутствуют |

и в одном (№ 48) отсутствуют разбитые «лепешки». Все комплексы

имеют признаки 1 и 70. |

Таким образом, приходим |

к заключению, что |

а) данный класс кладов и отражен полем I и б) для включения в этот |

||

класс других кладов из |

генеральной совокупности |

кладов (не охва¬ |

ченных в этом исследовании) необходимо и достаточно, чтобы клад имел

следующие |

четыре признака: |

1 — наличие |

в кладе орудий труда, |

3 — наличие |

в кладе слитков, |

29 — орудия |

труда должны составлять |

в кладе квалифицированное большинство, 70 — чтобы входящие в со¬ став клада вещи имели практический, а не культовый характер. Кроме этого, такие клады в большинстве случаев, по-видимому, будут иметь в своем составе «лепешки» (целые или разбитые) и будут весить до 30 кг. Остальные признаки поля I придают кладам этого класса индивидуаль¬ ную окраску.

П о л е II. Обратимся вновь к рис. 61. В этом поле ведущими приз¬ наками являются: 72 (наличие в кладе вещей из драгоценных материа¬ лов), 30 (оружие в кладе составляет квалифицированное большинство вещей), 35 (наличие в кладе вещей, достоверно бывших в употреблении), 40 (наличие в кладе неметаллических вещей), 21 (вес клада до 30 кг), 60 (клад найден в лесной зоне). В нашей выборке только один клад (бородинский) обладает всеми этими признаками, и то при условии отнесения района находки этого клада к лесной зоне, так как этот район по обилию лесов подобен геродотовой Гилее.

Следуя далее тем же путем, что и при анализе ведущих признаков поля I, приходим к заключению, что в поле II ведущим является лишь один признак — 35. Но обладающих этим признаком комплексов в нашей выборке из 50 кладов — 46, что явно многовато для отдельного класса в пределах нашей выборки. То же количество кладов обладает приз¬ наком 21 (вес до 30 кг). Но разбиение кладов на группы только по весу выглядело бы очень искусственным. Обоими признаками (21 и 35) обладают 40 из 50 кладов. Это также слишком большое число для одного класса. Впрочем, у классов нет предельного объема.

Неизбежен вывод о том, что ведущие признаки поля II имеют подчи¬ ненное положение по отношению к ведущим признакам поля I. Соот¬ ветственно в зависимости находятся и характеризующие признаки по¬ лей I и II. Иначе говоря, признаки поля II могут уточнять и дополнять признаки поля I. Если теперь сравним таблицу распределения ведущих признаков поля I (табл. 6), добавив к ней общие признаки 3 и 29, с таблицей ведущих признаков поля II (табл. 7), то обнаружим гомоген¬ ность распределения. Здесь не обладает признаком 35 лишь клад из Текиргиола (Румыния). Итак, сравнение подтверждает взаимосвязь при¬ знаков поля I с признаками поля II. На рис. 61 выделим эти взаи¬ мосвязи по группам.

Что касается признаков, вес которых выражается отрицательной ве¬ личиной, то можно заметить: самый большой (в абсолютном значении) вес у признака 7. Это и естественно, так как данным признаком

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

329 |

|

(наличие культовых вещей) |

||||

|

обладает в нашей выборке |

||||

|

только |

один |

клад — уни¬ |

||

|

кальный галичский из с. Ту¬ |

||||

|

ровское Костромской |

гу¬ |

|||

|

бернии. Меньший по абсо¬ |

||||

|

лютной величине и, в ре¬ |

||||

|

зультате, больший в |

поло¬ |

|||

|

жительном отношении вес у |

||||

|

признака 59 |

(местонахож¬ |

|||

|

дение |

клада |

в лесостепной |

||

|

зоне). |

Данным |

признаком |

||

|

обладают 15 кладов, и, ка¬ |

||||

|

залось |

бы, трудно |

подда¬ |

||

|

ется объяснению |

тот |

факт, |

||

|

что этот признак имеет от¬ |

||||

|

рицательный вес. Но он не |

||||

|

столь |

богат |

соотноше¬ |

||

|

ниями, |

как |

признаки, во¬ |

||

|

шедшие в табл. 6; 7. Вмес¬ |

||||

|

те с тем, если для кладов, |

||||

Р и с . 62. Разбиение исследуемой выборки кладов |

имеющих этот признак, сос¬ |

||||

тавить |

таблицу, |

подобную |

|||

на группы. |

табл. |

6; 7, |

то |

получится |

|

аналогичная картина распределения признаков [ср. Каменецкий, Мар¬ шак, Шер 1975: 60]. Значит, клады лесостепи можно, с точки зрения их функционального назначения, рассматривать вкупе с кладами, проис¬ ходящими из других природно-климатических зон. И, наконец, приз¬ нак 17 (наличие в кладе 1—4 серпов). Этим признаком обладают 14 кладов. Наиболее сильные связи этот признак имеет с теми, которые характеризуют небольшие (по количественному составу и весу) клады (исключением является лабойковский клад), расположенные в границах

очага металлообработки и |

имеющие в своем составе либо 1—2, либо 5 |

и более кельтов (наряду с |

1—4 серпами). Остальные связи очень слабы, |

что и сказалось на величине веса этого признака. Это говорит о том, что клады с таким набором серпов малозначимы в рамках всей генераль¬ ной совокупности. Здесь отражаются, видимо, сельскохозяйственные функции: 1—4 серпа — такой набор этих орудий труда удовлетворял, скорее всего, потребностям одной семьи.

9. Итоги анализа. Итак, в результате проделанного исследования удалось выделить два поля «готовых» признаков, характеризующих группу объектов, ядро которой составляют 13 кладов. Их условно можно назвать «производственными» (рис. 62): авраамовский (1), айдар¬ ский/райгородский (3), антоновский/ингульский (4), таманский/ из с. Батарейка (6), бериславский (8), из с. Журавлинки (18), князе¬ григорьевский (22), костромской (27), ореховский (32), самарский (40), сосновомазинский (43), текиргиолский (45), христичский (48).

Из этих кладов 4, 40 и 43 соответствуют идеальной модели клада класса «производственных». Ядро этого класса окружает большинство кладов рассмотренной выборки, примыкающих к ядру по совокупности многих показателей. В эту оболочку ядра не входят клады галичский (16), бородинский (11), зелевкинский (19) и клад из с. Подгорцы (35). Большую часть бородинского клада составляют предметы вооружения, причем парадного характера, и украшения. Зелевкинский клад состоит из украшений, сложенных в бронзовый сосуд, помещенный, в свою оче¬ редь, в обломок глиняного. Клад из с. Подгорцы — небольшой комплекс,

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

330 |

Р и с . 63. Сравнение двух моделей группировки кладов.

состоящий из трех предметов украшений, которые были сложены в один глиняный сосуд, закопанный на берегу реки. Нельзя исключить, что три последних клада имели, как и галичский, вотивный характер. В то же время они могли быть и просто спрятанными сокровищами. Их я вклю¬ чаю во второй подкласс класса, представленного галичским кладом (рис. 63). Этот класс можно назвать «вотивно-парадным», а его под¬ классы — «вотивными» (а) и «парадно-бижутерийными» (б).

В результате вместо четырех независимых классов, обычных в преж¬

них классификациях (рис. 63 верх), п о л у ч и л о с ь |

д в а , с о в е р ш е н ¬ |

но и н о г о х а р а к т е р а (рис. 63 низ), внутри |

которых выделяются |

соподчиненные подклассы. Проделанная работа показывает, кроме того, что при использовании предложенного мною метода оказывается несу¬ щественным, используются ли признаки искусственные или естественные, простые или сложные (таксономические признаки, по номенклатуре Бал¬ ковского).

Более детальная, чем приведенная здесь, интерпретация кладов не входит в задачи моего исследования. Интенсивное применение компью¬ теров позволит, на мой взгляд, провести детальный анализ громадного количества (около 3000) всех пар связей выделенных здесь признаков. Это позволило бы для кладов эпохи бронзы создать модели классов, отражающие реальность практически изоморфно.

Полученный мною результат, как мне представляется, более адеква¬ тен реальной картине функций и назначения кладов эпохи бронзы, чем прежние классификации. Поэтому, как можно надеяться, открывается возможность выяснить цели и условия помещения этих комплексов в землю.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

331 |

10. Возможности и перспективы. Изложенный выше подробным об¬ разом метод прошел апробацию и на совершенно ином археологическом материале, которым я прежде не занимался и особенностей которого я не знаю. В качестве «пробного камня» я взял работу Лебедева [Лебедев 1970] по типологии погребального обряда могильника викингов, ре¬ зультаты которой, как мне было известно, были одобрены и приняты специалистами.

Взяв вычисленные Лебедевым коэффициенты связи признаков, опи¬ сывающих характерные черты погребального обряда могильника Бирки, я приложил к ним свой метод взвешивания признаков. В результате получились группы (типы), адекватные выделенным у Лебедева [1981: 28].

Таким образом, метод доказал свою «работоспособность» и объек¬ тивность, поскольку мною производилось взвешивание признаков, выде¬ ленных другим исследователем, и без обращения к их содержатель¬ ной стороне.

Апробация метода на разных материалах свидетельствует о том, что он может быть применен при классификации и, вероятно, при типологических исследованиях археологических таксонов разных уров¬ ней: от самых простых (артефактов) до самых сложных (культур и куль¬ турных общностей). А помимо археологии предложенный метод взве¬ шивания признаков, очевидно, мог бы найти приложение и в других научных дисциплинах.

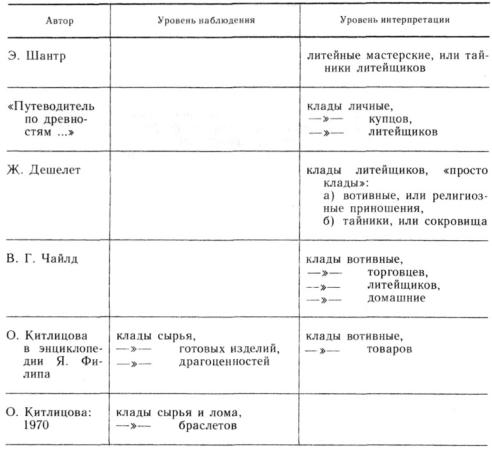

Т а б л и ц а 3.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

332 |

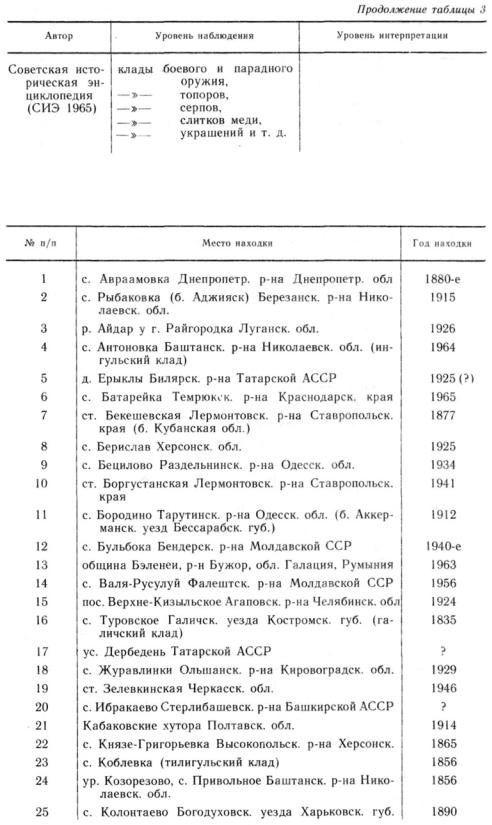

Т а б л и ц а 4.

ВЫБОРКА АНАЛИЗИРУЕМЫХ КЛАДОВ

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

333 |

Т а б л и ц а 5.

Поле «сырых» признаков, подлежащих анализу

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

334 |

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

335 |

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

336 |