Археологическая типология

.pdfвитие — постепенное, плавное, «по мелочам». «Нормальной» для Форда оказывается классическая эволюция, как ее представляли позитивис¬ ты XIX века — Тайлор, Леббок, Спенсер! Но те еще поневоле доволь¬ ствовались обрывочными сведениями о культурах мира и были вправе, считая разрывы лакунами в своих сведениях, перебрасывать через них идеализованную линию эволюции. Теперь же счесть такую линию нор¬ мой развития можно разве что на острове Гамма. Да и то еще надо бы спросить у народа гамма-гамма, не собирается ли он последовать при¬ меру соседних народов альфа-альфа и бета-бета (Форд о них еще ничего не знал), и, прогнав миссионеров, выбросить в море Зета эмблемы колониальной зависимости и приступить к революционным преобразова¬ ниям общества и культуры...

5. Кое-что в защиту условных типов (Типы Мальмера)

Итак, концепция культурного континуума несостоятельна не только при наблюдении из одной точки, но и при дозволении наблюдателю дви¬ гаться во времени и пространстве. Типы в живой культуре не только существуют, но и доступны выявлению. Всегда? Везде?

Есть еще одно движение наблюдателя — так сказать вглубь мате¬ риала, по ступеням выявляемой естественной таксономии, от резких рубежей к более тонким границам. Вот тут-то концепция континуума получает некоторое оправдание.

До каких уровней дробности мельчайшие детали, их сходства и раз¬ личия остаются важными для изучения культуры? И соответственно: до каких пределов надо расчленять археологический материал? В аме¬ риканской археологии по этому вопросу шел долгий и горячий спор между «дробителями» (splitters) и «в-кучу-сгребателями» (lumpers). Первые стремились продолжать дробление как можно дальше, накап¬ ливая множество мелких типов, поскольку это предохраняет от смеши¬ вания чужеродного. Вторые возмущались: типов столько, что даже их названия невозможно запомнить, отсюда требования задержаться на немногих крупных группах материала, чтобы сосредоточиться на важ¬ нейших сходствах и различиях и решать коренные проблемы [этот спор см.: Kidder 1936: XXV—XXVI, 626; Reiter 1938: 489—490; Judd 1940: 430; Rinaldo and Martin 1941: 655; Brew 1946: 55; Taylor 1948: 126—129; Rouse 1960: 116—117; 1972: 89—90; Cowgill 1967: 48—49]. В советской литературе также появлялись высказывания как в пользу дробления [Клейн и др. 1970: 300; Щукин 1974: 259—300], так и против него [Формозов 1959: 8].

Экстремальных вариантов не предлагал никто, но они маячили перед взором каждой из сторон как доведенные до логического предела (и тем самым до абсурда) идеалы противника. В самом деле, чтобы довести до крайности требование «в-кучу-сгребателей», нужно было бы ограничить разбиение первым же шагом или даже вовсе не начинать классификацию. С другой стороны, высказывались опасения, что, следуя лозунгам «дробителей», можно получить классификационное древо, в ветвях ко¬

торого |

учтены |

в с е различительные признаки материала, но в конце |

каждой |

веточки |

находится всего о д и н артефакт. |

Велись и поиски компромисса: Рауз ставил решение в зависимость от конкретных условий, Тэйлор — от аспектов классификации (дробить эмпирические типы и собирать в кучу культурные), Уоллон обращался

кизвестным в биологии «правилам остановки» деления (stopping rules)

ипредлагал математические оценки предельных состояний материала [Whallon 1972: 20—22]. Все они исходили из убеждения, что в самом

материале объективных препятствий для деления «до дна» нет.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

94 |

Между тем на самом деле в каждом большом объеме материала с заметной изменчивостью е с т ь такой уровень, дальше которого в рам¬

ках |

и для целей |

данной науки |

о б ъ е к т и в н о е деление |

на синтетиче¬ |

||

ских |

основаниях |

(по совпадающим |

наборам |

признаков |

или хотя бы |

|

по кластрам) н е в о з м о ж н о , |

а по |

многим |

показателям невозможно |

|||

и аналитическое деление. За этим рубежом уже не остается практически различимых объективных оснований для дальнейшего размещения гра¬ ниц. Археолог не может и не должен делить черепок на молекулы. Это зна¬ чит, достигнуто такое состояние, при котором все априорно существую¬ щие границы (или, по крайней мере, все доступные на данном уровне технической оснащенности) уже выявлены, а то, что осталось между ними, выглядит как куски континуума. Вот за этим этапом всякое дальнейшее дробление, если не прекратится, неизбежно станет произ¬ вольным: далее можно лишь нарезать условные типы.

Но это уже не вопрос об общей объективности классификации, а воп¬ рос о пределах объективного дробления [Klejn 1973b: 315]. Не стоит отождествлять его с вопросом о пределах дробления вообще. Условное дробление незачем отвергать. Оно может понадобиться для тех или иных целей: выяснить степень однородности данного участка, установить, есть ли в нем направленная изменчивость, и если есть, проследить тенденции изменения от одного края к другому. Иными словами, в археологии име¬ ют право на существование также произвольные границы и условные типы, но значение их оказывается ограниченным, временным.

Этим разъясняется еще один парадокс, связанный с культурами боевого топора. Он касается Швеции. Здесь Мальмер [Malmer 1962] выделял свои типы боевых топоров заведомо субъективно. Он действо¬ вал сознательно и старался аргументировать не конкретные границы ти¬ пов, а произвольность проведения границ. Его типы искусственны — причем сверху донизу, с первых шагов классификации [Клейн 1978]. И тем не менее его классификация тоже работает — по крайней мере, типы группируются во времени и пространстве.

Главная причина заключается как раз в том, что условные типы не всегда и не во всем субъективны. Если в материале налицо направ¬ ленная изменчивость, то условны р а м к и типов, но не их с о д е р ж а ¬ ние. Произволен выбор участков для взятия замеров, но объективно то, какие замеры получаются на этих участках. Поэтому хоть границы между типами проведены искусственно, без заботы о том, чтобы они отражали реальные границы, все же е с л и удастся правильно уловить последова¬ тельность типов, то какие-то реальные тенденции изменений (пусть очень приблизительно и обобщенно), могут быть зафиксированы этой после¬ довательностью, несмотря на случайность и неадекватность цезур, разде¬ ливших материал.

Но ведь Мальмер применил эту методику классификации не на участ¬ ках заведомого континуума, между последними, самыми тонкими и ме¬ лочными, реальными границами. Нет, он разбивал условно весь мате¬ риал, не считаясь с возможностью обнаружения реальных границ (по¬ скольку, по его мнению, такая возможность вообще принципиально обманчива). Таким образом, его условные типы не дополняют и не продолжают сеть реальных, а конкурируют с ними! Но в этой конку¬

ренции тот факт, что они |

работают, не является определяющим — |

нужно было бы показать, |

что они работают л у ч ш е тех. А это не |

показано и, видимо, не может быть показано. Они работают хуже.

Локализация типов Мальмера на картах боевых топоров не столь избирательна, как на картах Глоба. Распределение по периодам тоже не столь четкое — на «продукционных диаграммах» приходится сильно

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

95 |

скашивать границы между периодами бытования: почти все типы сосу¬ ществуют. Сериации с нормальным порядком ладьевидных распределений не получается. Типы кубков тоже не столь четко разделились, как у Глоба. Распределение уменьшенных днищ (очень показательного реликтового признака) по типам керамики у Мальмера оказалось подозрительно разбросанным.

Неправдоподобно и то, что смена типов топоров и сосудов у Маль¬ мера происходит всякий раз очень постепенно, хотя в одних случаях типы развиваются друг из друга в одной социокультурной популяции, а в других налицо резкое изменение конструкции артефакта и одно¬ временно радикальное изменение среды. Мальмер строит концепцию автохтонного в основном развития культуры со включением иногда диф¬ фузии, но без миграций. А не обусловлена ли эта концепция самой мето¬ дикой классификации? Ведь при условном нарезании типов и периодов никак иного вывода, кроме автохтонистского, и не может получиться!

Беда в том, что если условные границы типов конкурируют с реаль¬ ными, то это значит, что нарушается реальная дискретность материала. Такими неверными границами типов будет искажена реальная картина. Во-первых, реальные типы, угодив частями в условные, не выступают в них чистыми, а легко загрязняются примесями элементов соседних реальных типов — в результате создается иллюзия родства, преемст¬ венности, континуума там, где на деле этого нет. Во-вторых, если ха¬ рактеристики каждого отдельного типа искусственно составлены из раз¬ нородных и на деле не сочетавшихся элементов, то реконструкции, осно¬ ванные на характеристиках каждого такого типа в отдельности, приведут к историческим фикциям. Облик этих фикций будет в большой мере обу¬ словлен предварительными представлениями исследователя, приведшими его к данному выбору границ.

Поясним это такой аналогией.

Взять, скажем, стратиграфический разрез, в средней части которого деленность на слои незаметна, хотя состав слоя, цвет, консистенция и т. п. постепенно снизу вверх изменяются. Разбив эту часть профиля на условные пласты, археолог получит возможность измерить и удобно, по частям, описать тенденцию изменений. Операция вполне законо¬ мерна.

Но вот взять другую часть того же разреза — разрез с четко замет¬ ными различающимися слоями (хотя бы и не все они были резко разде¬ лены). Археолог, который бы пожелал следовать и здесь принципам Мальмера, разобьет и эту часть профиля на искусственные пласты про¬ извольно и затем исследует содержание этих пластов. Конечно, если его разбивка достаточно многочленна, он уловит общие тенденции измене¬ ния культуры и грунта снизу вверх и даже выразит их в цифрах. Его классификация будет работать в этом аспекте. Но характеристики каждого пласта в отдельности где-то случайно совпадут с характеристи¬ ками реальных слоев, а где-то будут искусственной смесью. И уж, конечно, не удастся определить, везде ли изменение шло постепенно или где-то происходили резкие переломы, и где именно, не удастся выявить нарушения стратиграфии (перекопы) и т. п. Классификация будет работать куда хуже нацеленной на выявление реальных границ.

Таким образом, неверно полагать, что для материалиста условные типы имеют т о л ь к о вспомогательное значение и что им место т о л ь ¬ ко в классификациях, облегчающих розыск информации. За этими ти¬ пами необходимо также признать исследовательское значение, но огра¬ ниченное, не всеобщее, не исключительное, и не преимущественное. Эти типы тоже содержат в себе элементы объективной информации — толь¬ ко нужно знать и помнить, в какой части она объективна.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

96 |

Вот новейший пример. Авторы публикации, среди которых такой искушенный в теории исследователь, как Бочкарев, предлагают свою группировку погребений ямной культуры [Шапошникова, Бочкарев, Шарафутдинова 1978]. В публикации отмечается, что «материалы ям¬ ной культуры очень бедны и монотонны. Это очень затрудняет их клас¬ сификацию» [Шапошникова и др. 1978: 19]. Лучше было бы сказать, что это ставит под сомнение саму возможность и правомерность выяв¬ лять в наличном материале внутренне присущие ему типы. Их ведь может просто и не быть. Авторы не задаются этим вопросом и при¬ ступают к группировке.

«В качестве основы взяты две группы признаков: конструкция перекрытия ка¬ меры (два признака) и положение погребенного (три признака)».

Поясню: авторы имеют в виду два вида перекрытия и три позы по¬ гребенного. Количество типов определяется простой арифметикой: 2 X 3 = 6.

«Взаимное сочетание этих признаков позволяет выделить нам шесть типов погребений. Преимущество этой классификации в ее простоте. Каждый из признаков надежно фиксируется. Классификация охватывает практически весь материал. В схе¬ му не включены только погребения, имеющие отклонения в позе погребенного, раз¬ рушенные и кенотафы» [Шапошникова и др. 1978: 19].

Далее идут сведения по каждому типу — о встречаемости (в про¬ центах ко всему массиву), о позициях в контекстах: основные или впускные, с каким инвентарем. Авторы явно считают свои типы внутрен¬ не присущими древней реальности, выявленными посредством класси¬ фикации.

«Есть все основания полагать, — пишут они, — что выделенные типы выра¬ жают определенные особенности погребального обряда. Но их культурно-историче¬ ский и хронологический смысл не ясен: принадлежат ли они отдельным половозра¬ стным, социальным или общественным (sic! — смысл различия на совести авторов. — Л. К. ) группам, одновременны или разновременны?»

Соответственно авторы и поступают со своими типами: определяют последовательность методом, «одним из предварительных условий» ко¬ торого

«является типологическая классификация материала... Погребения одного типа принимаются за относительно одновременные» [Шапошникова и др. 1978: 22—23].

Между тем, такое допущение неправомерно, такие операции и осмыс¬ ление непозволительны. Выделенные типы сугубо условны. Более того, они очень далеки даже от «идеальных типов», выражающих упорядо¬ ченность материала и фокусирующих реальную сочетаемость характе¬ ристик. Условные типы Шапошниковой и ее коллег, претендуя на типо¬ логический статус, на деле построены по принципам служебной клас¬ сификации (отсюда охват в с е г о материала), причем не строго таксо¬ номической — с оценкой веса признаков, а застрявшей на полдороге между аналитической и таксономической. Построена рабочая, первич¬ ная, исходная матрица (на манер турнирной таблицы) координации

разных планов |

аналитической |

классификации, |

и к а ж д а я |

клеточка |

||

этой матрицы условно принята за тип. То есть |

к а ж д о е |

принци¬ |

||||

п и а л ь н о в о з м о ж н о е и |

чаще |

или реже |

реализуемое |

сочетание |

||

двух состояний |

разных показателей |

принято |

за |

культурно |

значимое. |

|

Можно, конечно, проследить позицию какого-либо аналитически вы¬ деленного признака в исследуемом массиве — таковы типы Мальмера. Можно проследить встречаемость сочетания двух произвольно выбран¬ ных признаков — от этого оно не станет реальным типом. Можно пере¬ брать каждое из принципиально возможных сочетаний такого рода — все они от этого не станут реальными типами. Даже хотя бы эмпи-

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

97 |

рическими: ведь не прослежена корреляция признаков. И отдельная поза покойника и такая же поза в сочетании с другой характеристикой

(видом перекрытия) |

могла |

занимать определенный локус во времени |

|

и пространстве, а могла и |

не занимать (и поза и вид перекрытия, |

||

входя в два-три разных типа, тем не менее могли время |

от времени |

||

случайно встречаться вместе на стыках). Они могли иметь |

культурную |

||

связь, а могли и не |

иметь |

ее. Нет здесь шести реальных |

типов и нет |

их выявления. Есть условное рассечение массива характеристик на 6 ку¬ сочков — одним разрезом вдоль и двумя поперек.

Таковы ограничения, о которых нельзя забывать, работая с услов¬ ными типами.

И еще одно ограничение. Так же, как эмпирические типы археолога, условные типы археолога характеризуют а р х е о л о г и ч е с к у ю куль¬ туру — мертвые, фрагментированные и трансформированные остатки живой культуры, той, в которой, как показано выше, существовали перерывы постепенности, законы, повторяемость и, следовательно, ка¬ кие-то типы.

Здесь встает новая проблема.

6. Слова и вещи

Археолог не видит живой культуры. Ему предстоит оценить, в какой мере те типы, которые есть в его распоряжении, — будь то эмпири¬ ческие или условные — соответствуют исчезнувшим типам некогда жи¬ вой культуры. Чтобы найти критерий оценки, археолог должен прежде всего конкретизировать, с чем сравнивать. То есть в чьей формулировке следовало бы взять для сравнения культурные типы, если бы они были доступны. Любые типы — это абстракции. С чьими же абстракциями должны были бы в идеале совпасть абстракции современного архео¬ лога, чтобы можно было убедиться в их адекватности исчезнувшим культурным типам?

«Чтобы получить параллель археологическому понятию типа, - пишет Маль¬ мер, — мы должны, само собой разумеется, обратиться к другим наукам, которые занимаются материальными результатами человеческой деятельности (но, — подра¬ зумевает Мальмер, — не сталкиваются с отрывом этого результата от самой деятель¬ ности. — Л. К. ). Этому отвечают нумизматика и этнология.

Представление, что монеты в каком-то количестве схожи с другими, т. е. при¬ надлежат к тому же нумизматическому типу, покоится в большинстве случаев на том, что какой-то политический властитель издал указ: да будет чеканиться известный тип! — и при этом точно указал декоративные и технические элементы, т. е. опреде¬ лил (дефинировал) тип.

Этнологический тип в лучшем случае устроен так, что известны назначение пред¬ метов и культурный уровень их носителя, его роль и язык, часто даже название, кото¬ рое им (предметам) дают те, кто их применяет. Конечно, очень редко случается, чтобы преисторический тип изготавливался на основании такого указа повелителя. Но ситуация, в которой находилось производство преисторического типа, часто оказы¬ валась столь же обязывающей, как если бы существовал форменный указ: при данных психологических, традиционных, религиозных, хозяйственно-географи¬ ческих или политических отношениях человек не мог изготавливать иначе, чем это происходило» [Malmer 1962: 55—56].

Суть проблемы формулируется в следующих словах: «Цель археоло¬ гического исследования — стремиться к тому, что (по крайней мере, в удачных случаях) у этнолога и нумизмата дано... » Даны же «культур¬ ные и политические отношения», выраженные в обобщениях преистори¬ ческих ситуаций. Этим обобщениям и должны быть «конгруэнтны» (со¬ ответственны, адекватны) наши археологические типы [Malmer 1962: 56].

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

98 |

Спрашивается, чьи же это обобщения и конкретно как, в чем они выражены? Вот задача, которую многие западные археологи, обычно не формулируя эксплицитно, решали априорно и «простосердечно». Их решение казалось им естественным, о возможности других решений они не подозревали. Оптимальными и, пожалуй, единственно достовер¬ ными отражениями живых культурных типов они считают наименования этих типов в языке той же культуры, древнюю терминологию. Логика такого заключения ясна: те, кто создавал вещи, следуя определенному «мысленному шаблону» (mental template), конечно, должны были иметь и соответствующую идею, понятие, в своем мышлении и, естественно, обозначение для этого понятия. Были, скажем, разные типы экипажей лет сто назад, соответственно, имелись и названия для них: «бричка», «дрожки», «коляска», «ландо», «двуколка», «телега» и т. д.

Мальмер строит такую мысленную модель обусловленности произ¬ водства типа артефактов в преисторическом прошлом:

«Можно теоретически представить себе подобную конкретную преисториче¬ скую ситуацию. Сверхестественно рефлектирующий преисторический человек ду¬ мает: 'Я изготовляю сейчас предмет, который в нашем языке называется так-то и так-то. Я делаю это потому, что подобные предметы сейчас необходимы для такойто и такой-то цели. Я формую его так, ибо мы, живущие в этой области и принадле¬ жащие к этому слою с этими социальными амбициями, всегда делаем это так. Я на¬ ношу этот орнамент на этот предмет, потому что я при его посредстве отдаю этот предмет и себя под покровительство таких-то и таких-то божественных сил'. И т. д. » [Malmer 1962: 56, прим. 87].

Любопытно, что так решали эту проблему очень разные исследо¬ ватели — и те, кто считал реальной задачей «открывать» культурные типы в материале [напр., Chang 1967b: 227—229], и те, кто считал это невозможным [Malmer 1962: 55—56].

Последним легче при таком способе оценки реалистичности типоло¬ гии. Мальмер запросто расправляется с теми, что считает, «что дело археологов о т к р ы в а т ь типы, а именно — типы, которые сами люди давно минувших дней различали». Он ссылается на расплывчатость обы¬ денных обозначений, приводя в пример современные термины «книга», «брошюра» и «журнал». Ссылается и на безвозвратную утерю пре¬ исторических языков [Malmer 1963: 254—255].

В более трудном положении оказываются те, кто за «открывание» культурных типов. Для сверки нужно то, что обычно есть у этногра¬ фов — системы слов исследуемого народа. «Слова, увы, не всегда есть в распоряжении археолога» [Chang 1967b: 228]. Когда речь идет о позд¬ них культурах, еще есть возможность свериться с древней терминоло¬ гией — по хроникам, эпиграфике, документам. Когда же речь заходит о более ранних культурах, можно лишь обратиться к лингвистической эти¬ мологии, реконструирующей древние термины, и к этнографическим па¬ раллелям. То есть к таким этнографическим ситуациям, в которых таким же (как обнаруженные археологами) распределениям сходств в культурном материале соответствуют стандартные обозначения в язы¬ ке. Чжан Гуанчжи предлагает ориентировать типологические системы археологов на максимальное приближение к обобщенным теоретически обоснованным классификациям этнографии [Chang 1967b: 232]. Тем самым археологи рука об руку с этнографами подойдут к выявлению «понятийных систем» исследуемого населения [Chang 1967b: 229].

Однако сам этот метод проверки не столь логичен, как кажется на первый взгляд. Уже высказывались [Binford 1967; 1968а: 14; 1968b; Klejn 1973b: 314] соображения о том, что поступать так значило бы принимать за идеал для ученых, за образец для подражания логические операции первобытных людей. Это значило бы, что археологам реко¬ мендуется приноравливать свои выводы к тому, как сами первобытные

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

99 |

люди осознавали свои действия и произведения. Но ведь представления первобытных людей о мире и их познавательные возможности были значительно ниже, примитивнее современных, да еще научных [ср. Dur¬ kheim and Mauss 1963; Лурия 1974]!

К этому можно добавить, что в любом языке названия типов не толь¬ ко расплывчаты, но и нередко неадекватны реальности. В силу консерва¬ тивности словаря и по другим причинам термины нередко не совпадают с понятиями. Археологи могут в порядке рефлексии обратиться к соб¬ ственному жаргону: действительно ли основное деление «поселений» — это деление на кратковременные и долговременные, и действительно ли этому соответствует терминологически оппозиция «стоянки» — «сели¬ ща»? Верно ли, что в отличие от английских археологов, различающих «motto» (поселок с деревоземляными укреплениями) и «ruins of city» (руины города), русские археологи не различают их, коль скоро называ¬ ют одним словом «городище»?

Далее, какие у нас основания связывать формирование культурных типов только с кодифицированными, изначально запланированными, осознанными и обозначенными в древности действиями людей? Даже в современной культуре значительная часть конформного поведения, рождающего стереотипные следы, не осознана самими деятелями и не¬ редко не имеет названий. Люди нередко поступают по строгим правилам, сами того не замечая. Они стихийно планируют поселки и усадьбы, выбирают цвет одежды и т. д. Подсознательные побуждения людей тоже организованы, культурно упорядочены, межкультурно дифференцирова¬ ны и ведут к стереотипам поведения и типам в культуре. На этом основано различие между «открытой культурой» (overt culture) и «скры¬ той культурой» (covert culture), предложенное Холлом [Hall 1959]. Мы не вправе исключать из археологии типы «скрытой культуры». Более того, именно связи по типам «скрытой культуры» считаются (как более интимные) более надежными для установления генетического родства.

«Сверхъестественно-рефлектирующий» первобытный человек Маль¬ мера сверхъестествен не столько тем, что он рефлектирует, сколько тем, к а к он рефлектирует. Чем дальше в прошлое, тем больше ситуаций, в которых первобытный человек вел себя иначе. В них он не думал даже, а подсознательно чувствовал, ощущал примерно следующее: 'Мною совершается этот поступок потому, что это нам нужно; он делается именно так, потому что иначе я не умею; а что он получается таким же, как обычно у меня, и таким же, как у моих сородичей, то одни боги знают, почему; следы же, которые от него остаются (для нынешних этнологов и будущих археологов, — мог бы он добавить), естественно, похожи на другие следы таких действий — это всякому видно'. И всё.

Что же касается мустьерских кремневых орудий (скребел, остро¬ конечников и др. ) и шелльских или ашельских ручных рубил, то хоть они и образуют явно типы, трудно предположить, что этим типам соот¬ ветствовали древние понятия, четко оформленные в словах, — ведь эти орудия изготовлены не Homo Sapiens, а неандертальцами и питекан¬ тропами, вряд ли вообще владевшими членораздельной речью!

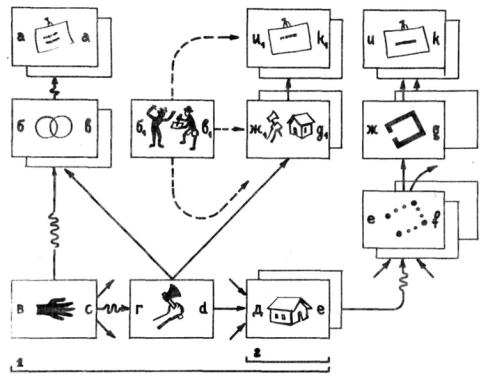

Наконец, даже там, где древнюю номенклатуру можно предполо¬ жить, она не годится в качестве идеального ориентира для культур¬ ного осмысления эмпирического типа еще и потому, что не имеет не¬ посредственной связи с эмпирическими типами археолога. Она отделена от них связующими звеньями, на стыках которых могут накапливаться сдвиги значений, несоответствия и ошибки (рис. 17). Древние назва¬ ния (а) следуют (не очень точно) древним понятиям; эти понятия (б) отображают (не очень полно и не всегда рационалистически) древние

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

100 |

побуждения людей, определенные их культурой; в свою очередь, эти побуждения (в) реализуются (не всегда умело) в стереотипных дей¬ ствиях (г), дающих типические результаты (д) в материальной куль¬ туре. Эти результаты, имеющие культурное происхождение и смысл, взаимоналагаются и смешиваются еще в самой культуре, а затем те¬ ряются в массе других следов (е) формирующего и организующего воздействия на материал: систематического вмешательства случайных природных факторов (отсутствие нужного сырья, стихийные бедствия

ит. п. ), регулярной деформации от старения, селекции при раскопках

исборах и т. д. Границы этих формирований (е) могут даже оказаться

более заметными. Обе категории следов (д + е) археолог способен выявить в материале. Выявляя какие-то из них по естественно выступаю¬ щим границам наибольшей интенсивности, он получает свои эмпириче¬ ские типы (ж), а если он не следует этим указаниям материала, а исхо¬ дит из других соображений в проведении границ, то получает свои условные типы (з), на схеме не показанные.

Р и с . 17. Схема формирования этнографических и археологических типов. Связи между словами, идеями и вещами, лежащие в основе этнографической и археологической

информации.

Обозначения: а — древние (аборигенные) названия, б — древние (абориген¬ ные) понятия, б1 — объяснения аборигенов этнографам, в — побуждения, г — стерео¬ типные действия, д — типичные результаты в материальной культуре, е — следы воз¬ действия на материал, ж — эмпирические типы археологии и (ж1) этнографии, з — услов¬ ные типы археологии и (з1) этнографии, и — названия типов археологии и (И1) — этно¬ графии; 1 — основное содержание жизненных типов этнографии. 2 — основное содержание

культурных типов археологии.

Вот как отдалены эти абстракции современного археолога (ж + з) от первобытной терминологии (а)!

Разумно ли ориентировать абстракции современного ученого на сверку с абстракциями первобытного человека — несовершенными, да¬ леко отстоящими и заведомо недоступными? Почему именно в них мы

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

101 |

должны видеть наиболее эксплицитное воплощение культурных типов? Очевидно, здесь сказывается влияние концепции Тэйлора, по которой культура — это только идеи, а действия и вещи — это уже не культура, а результаты культуры [Taylor 1948: 101—102, 110]. Неплодотворность этой концепции была показана [Binford 1965]. Идеалом, к которому

должен стремиться |

в своих |

эмпирических абстракциях |

археолог, стои¬ |

|||

ло |

бы признать абстракции, |

которые |

мог бы извлечь |

из |

информации |

|

о |

живой культуре |

современный же |

ученый — этнограф, |

культуролог, |

||

социолог, нумизмат, окажись он в прямом контакте с этой культурой. Археолог должен мысленно поставить себя в позицию этнографа, имев¬ шего возможность наблюдать исследуемую культуру, когда она была живой.

Как же формулирует свои типы этнограф?

Он наблюдает действия и их результаты (г + д). Видя их связь между собой и сравнивая с другими действиями и результатами, он

оценивает их значение для культуры в |

целом, их культурный |

смысл. |

||||

На этом основании судит о побуждениях |

(в) |

людей — идеях подсозна¬ |

||||

тельных |

стимулах |

и т. п. — и |

констатирует |

логические цепочки, веду¬ |

||

щие от этих побуждений через |

действия |

к материализованным |

резуль¬ |

|||

татам. |

Этнограф, |

конечно, имеет возможность сверить свои |

выводы |

|||

о побуждениях с объяснениями (б1) самих носителей культуры и с их словарем (а), но он не обязан считать эти объяснения и обозначения (а + б1) истиной в конечной инстанции. Это лишь вспомогательный материал, а логические цепочки конструируются прежде всего на основе собственных наблюдений этнографа. Эти цепочки (в + г + д) и есть культурные типы в полной этнографической или этнологической реали¬ зации. Для археолога это лишь мысленный идеал.

Но в этом мысленном идеале есть материальное звено, в принципе доступное археологическому наблюдению и не столь отдаленное от эмпи¬ рических типов, как речь древнего населения. Это звено — последнее в указанной логической цепочке: материальные результаты (д) куль¬ турных действий. Собственно, это и есть та сторона, которой куль¬ турный тип этнографов обращен к археологу. Так он виден археологу, и можно сказать, что это и есть культурный тип в археологическом вы¬ ражении, культурный тип для археолога.

Пусть не было этнорафа, наблюдавшего археологическую культуру, когда она была живой. Пусть никому из ученых современного склада не удалось сформулировать для нее культурные типы в этнографичес¬ ком смысле. Пусть не вся информация, которой бы он для этого тогда воспользовался, сохранилась. Часть ее все-таки дошла до современ¬ ности — деформированная, хитроумно упрятанная среди другой инфор¬ мации (е), но дошла. По ней формулировать культурные типы (д) при¬ дется самому археологу. Вот и будет с чем ему сверять его эмпиричес¬ кие (ж) и условные (з) типы.

Все они однородны, близки друг другу, сопоставимы, и задача свер¬ ки и ориентировки проста. Вся загвоздка в том, как эти культурные типы выявить.

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

102 |

Г л а в а VI

К НАСТОЯЩИМ ТИПАМ

Типы, установленные на основе дескриптивного анализа, не ста¬ новятся ipso facto культурными ти¬ пами.

У. Тэйлор [Taylor 1948: 129].

1. Мираж наилучшей типологии

Если ни эмпирические, ни условные типы не становятся культурными типами в любых условиях и сами собой, то нужны специальные меры по переводу одних в другие. А чтобы такие меры изобрести, необходимо понять, почему первые не становятся ipso facto вторыми, понять, что препятствует переводу. Предложено несколько версий объяснения и, соответственно, несколько вариантов решения задачи.

Пожалуй, наиболее простой выход предложили Хилл и Эванс [Hill and Evans 172]. Большей частью археологи, проводя классификацию и пробиваясь к культурным типам, рассматривают свою цель как созда¬ ние наилучшей типологии (the best typology), которая могла бы стать стандартной, универсальной, пригодной для решения любых исследова¬ тельских задач: прослеживания функционально-конструктивного про¬ гресса, установления генетических связей, хронологических и стилисти¬ ческих определений и т. п. Идея афористически сформулирована амери¬ канским философом Пирсом, основоположником прагматизма: «Есть множество искусственных классификаций, но только одна естественная» [Pierce 1958, § 275].

Если археологи и не декларируют это, то практически именно к этому стремятся. Нередко и декларируют. В наиболее авторитетном американ¬ ском учебнике сказано:

«Несмотря на традиционную увлеченность археологов классификацией, обще¬ признанную систему так и не удалось создать. Пока таковая не достигнута, археоло¬ гия будет и дальше задавлена описаниями, не сопоставимыми между собой» [Hole and Heizer 1969: 179].

Здесь в лаконичной форме содержатся и формулировка цели и конста¬ тация ее неосуществленности. Отчего же она не осуществлена, несмотря на все усилия? Осуществима ли она?

Нет, не осуществима, доказывают Сэкет, Деэй и, особенно развернуто, Хилл и Эванс [Sackett 1968; Deshayes 1970; Hill and Evans 1972].

Сэкет пришел к выводу:

«Нет одной единственной типологии, содержащейся в концевых скребках, и спо¬ соб, которым классифицируются их типологические категории, необходимо зависит от того, к чему эти типологические категории предназначены, как они будут исполь¬ зоваться на последующих этапах работы» [Sackett 1968: 74].

Хилл и Эванс связывают идею «наилучшей типологии» с «метафизи¬ ческим представлением, что все явления (в том числе артефакты) имеют смысл или значение, содержащееся (в каком-то отношении) в них самих. Каждый, де, объект имеет одно значение или от силы несколько значений, а в археологии задача археолога — открывать эти значения» [Hill and Evans 1972: 233—234]. Из этих представлений вытекает, что надо собрать данные об этих явлениях прежде, чем двигаться через классификацию к выводам, и что чем больше собрано данных, тем прочнее выводы. Классификация должна предшествовать интерпретации. Поскольку же объекты сами содержат в себе ту информацию, которую нам надлежит

OCR - Портал "Археология России" - www.archeologia.ru |

103 |