- •История кафедры патологической анатомии Ростовского государственного медицинского университета.

- •Биопсия: определение понятия, виды, цели и задачи. Роль врача-патологоанатома в прижизненной диагностике различных заболеваний.

- •Аутопсия: определение понятия, методики, цели и задачи.

- •Патология клеточного ядра, митоза, хромосомного аппарата: классификация, структурные изменения, примеры заболеваний.

- •Обратимые повреждения клеток: определение, классификация, причины, механизмы развития.

- •Паренхиматозная белковая дистрофия: определение, причины, механизмы развития, макро- и микроскопические признаки. Примеры заболеваний.

- •Паренхиматозная жировая дистрофия: определение, причины, механизмы развития, макро- микроскопические признаки. Примеры заболеваний.

- •Жировая дистрофия печени: терминология, причины, механизмы развития, макро- и микроскопические изменения, клинические проявления, исходы, осложнения.

- •Жировая дистрофия миокарда: терминология, причины, механизмы развития, макро- и микроскопические изменения, клинические проявления, исходы, осложнения.

- •Мезенхимальные дистрофии: определение, классификация, причины, механизмы развития. Примеры заболеваний.

- •Мезенхимальные белковые дистрофии: стадии дезорганизации соединительной ткани, причины, механизмы. Макро- и микроскопические изменения в соединительной ткани. Примеры заболеваний.

- •Гиалиноз: определение, классификация, причины, механизмы развития. Макро- и микроскопические изменения в соединительной ткани. Примеры заболеваний.

- •Амилоидоз: определение, классификация, механизмы развития, строение амилоида. Методы выявления амилоида в тканях.

- •2) Теории патогенеза амилоидоза:

- •4) Классификация амилоидоза:

- •5) По локализации поражения выделяют амилоидоз:

- •Первичный амилоидоз: причины, химическое строение амилоида, механизмы развития, примеры заболеваний. Макро- и микроскопические изменения, исходы, клиническое значение.

- •Вторичный амилоидоз: причины, химическое строение амилоида, механизмы развития, примеры заболеваний. Макро- и микроскопические изменения, исходы, клиническое значение.

- •Общее ожирение: определение, классификация, причины. Макро- и микроскопические изменения в органах, связанные с ним заболевания и осложнения.

- •Смешанные дистрофии: определение, классификация. Виды гемоглобиногенных пигментов, значение их для организма.

- •Патология гемоглобиногенных пигментов: виды, обмен в норме и патологии. Общий гемосидероз: причины, механизмы развития, макро- и микроскопические изменения в органах, методы выявления.

- •Местный гемосидероз: причины, механизмы развития. Макро- и микроскопические изменения в органах, методы выявления. Примеры патологических процессов.

- •Патология гематинов: виды, особенности строения, примеры заболеваний. Макро- и микроскопические изменения в органах при накоплении малярийного пигмента.

- •Желтуха: определение, классификация, обмен билирубина в норме. Надпеченочная желтуха: причины, макро-, микроскопические изменения в органах, клинические признаки, осложнения, исходы.

- •Печеночная желтуха: определение, причины, обмен билирубина, макро- и микроскопические изменения в печени, клинические признаки, осложнения, исходы.

- •Подпеченочная желтуха: определение, причины, обмен билирубина, макро- и микроскопические изменения в печени, клинические признаки, осложнения, исходы.

- •Патология липидогенных пигментов: виды, причины образования, примеры заболеваний. Макро- и микроскопические изменения в органах при липофусцинозе, исходы.

- •Патология тирозиногенных пигментов: виды, роль в норме и при патологии. Нарушение обмена меланина: обмен меланина в норме, классификация.

- •1) Виды и происхождение протеиногенных (тирозиногенных) пигментов:

- •2) Причины распространенного приобретенного меланоза (меланодермии):

- •Общий и местный гипермеланоз: причины, механизмы развития, макро- и микроскопические признаки, клиническое значение.

- •Общий и местный гипомеланоз: причины, механизмы развития, макро- и микроскопические признаки, клиническое значение.

- •Кальцинозы: определение понятия, виды. Обмен и регуляция кальция в норме.

- •1) Метаболизм кальция:

- •Дистрофический кальциноз: определение, причины, механизмы развития. Макро- и микроскопические изменения в органах, клиническое значение. Примеры заболеваний.

- •Метастатический кальциноз: определение, причины, механизмы развития. Макро- и микроскопические изменения в органах, клиническое значение. Примеры заболеваний.

- •Образование камней: определение понятия, причины, механизмы развития. Формы и химический состав конкрементов мочевыводящих и желчевыводящих путей, осложнения, клиническое значение.

- •Нарушение обмена нуклеопротеидов – подагра: определение понятия, виды. Макро- и микроскопические изменения в органах, клиническое значение, осложнения, исходы.

- •Некроз: определение понятия, этиология и патогенез, классификация по этиологии и патогенезу.

- •Некроз: стадии морфогенеза, клинические и морфологические критерии смерти клетки, патологоанатомические виды. Макро-, микроскопические признаки некроза, исходы.

- •Клинико-морфологические формы некроза: макро-, микроскопическая характеристика, примеры заболеваний.

- •Гангрена: определение, причины, виды, макро- микроскопические признаки, исходы, клиническое значение.

- •Инфаркт: определение, причины, классификация, условия развития. Макро- и микроскопические признаки, исходы, клиническое значение.

- •Ишемический инфаркт: определение, причины, локализация. Макро- и микроскопические изменения в органах, исходы. Клиническое значение.

- •Геморрагический инфаркт: определение, причины, локализация. Макро- и микроскопические изменения в органах, исходы. Клиническое значение.

- •Апоптоз: определение, причины, патогенез – биохимические и микроскопические особенности.

- •Апоптоз: определение, пути активации, гены-активаторы, рецепторы, роль каспаз. Варианты нарушений регуляции апоптоза, роль в патологии, примеры патологических процессов.

- •Сигнальный путь № 2 (связан с активацией «региона клеточной смерти»)

- •Морфология апоптоза: ультраструктурные особенности. Сравнительная характеристика некроза и апоптоза.

- •Нарушение регуляции апоптоза в патологии, виды, клиническое значение. Примеры патологических процессов.

- •Гангрена: виды, причины, патологоанатомическая характеристика, значение для организма.

- •Нарушения содержания тканевой жидкости: определение, виды, патогенетические факторы. Виды отеков в зависимости от причины заболевания. Клиническое значение.

- •Артериальная гиперемия: определение, виды. Виды патологической артериальной гиперемии, значение для организма.

- •Венозная гиперемия: определение, классификация. Патологоанатомическая характеристика общего венозного полнокровия, причины, механизмы развития.

- •Острое общее венозное полнокровие: определение, причины, патогенез. Патологоанатомические изменения в органах, исходы, клиническое значение.

- •Хроническое общее венозное полнокровие: определение, причины, патогенез. Патологоанатомические изменения в органах, исходы, клиническое значение.

- •Бурая индурация легких: определение понятия, причины, патогенез. Макро- и микроскопические изменения в легких, исходы, клиническое значение.

- •66.Фибринозное воспаление:определение,патологоанатомичекая характеристика, локализация, осложнения, исходы,клиническое значение.

- •67.Гнойное воспаление:определение,причины,Патологоанатомическая характеристика,осложнения, исходы, клиническое значение.

- •68.Катаральноевоспаление:определение,Патологоанатомическая характеристика, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •76.Гранулематозное воспаление при туберкулезе: этиология, патогенез, условия

- •77.Гранулематозное воспаление при сифилисе: этиология, патогенез, условия

- •78.Гранулематозное воспаление при лепре: этиология, патогенез, условия развития.

- •79.Гранулематозное воспаление вокруг животных паразитов и инородных тел:

- •81. Стимуляция клеточного звена иммунитета: участники иммунитета, причины. Патологическая анатомия изменений в органах иммунной системы (в лимфатических узлах, селезенке, костном мозге, тимусе).

- •82. Реакции гиперчувствительности: определение понятия, классификация по Кумбсу. Патологическая анатомия реакции гиперчувствительности I типа, механизм и схема реакции, примеры заболеваний.

- •83. Патологическая анатомия реакции гиперчувствительности II типа, механизм и схема реакции, примеры заболеваний.

- •84. Патологическая анатомия реакции гиперчувствительности III типа, механизм и схема реакции, примеры заболеваний.

- •85. Патологическая анатомия реакции гиперчувствительности IV типа, механизм и схема реакции, примеры заболеваний.

- •86. Первичные иммунодефицитные синдромы: определение, классификация, причины, изменения в органах иммунной системы, осложнения.

- •87. Синдром приобретенного иммунодефицита: этиология, патогенез, патологическая анатомия органов иммуногенеза.

- •88. Адаптация, компенсация: определение понятий, классификация, стадии развития компенсаторных процессов.

- •89. Атрофия: определение понятия, виды, макро- и микроскопические изменения в органах, примеры заболеваний.

- •4) Виды местной атрофии:

- •90. Гипертрофия: определение понятия, виды, макро- и микроскопические изменения в органах, примеры заболеваний.

- •2) Морфология различных видов гипертрофий:

- •3. Нейрогуморальная (коррелятивная):

- •4. Гипертрофические разрастания:

- •Морфология организации:

- •91. Гиперплазия, метаплазия, дисплазия: определение понятий, виды. Макро- и микроскопические изменения в органах, примеры заболеваний.

- •92. Регенерация, репарация: определение понятий, виды, биологическое значение, морфологическая характеристика.

- •93. Грануляционная ткань: причины, макро- и микроскопические признаки, биологические свойства.

- •94. Заживление ран первичным и вторичным натяжением: определение понятий, причины, патогенез, морфогенез, исходы, осложнения.

- •95. Гипертрофия и гиперплазия: определение понятия, виды, значение для организма.

- •96. Гипертрофия сердца: определение понятия, классификация, причины, стадии. Макро- и микроскопические изменения в сердце при гипертрофии, исходы, осложнения, клиническое значение.

- •III. “Бычье сердце – увеличение всего сердца.

- •97. Местная атрофия: определение понятия, причины, виды. Макро- и микроскопические изменения в органах при местной атрофии, исходы, клиническое значение.

- •98. Общая атрофия: определение понятия, причины. Макро- и микроскопические изменения в органах при местной атрофии, исходы, клиническое значение.

- •99. Метаплазия, определение понятия, причины, роль в развитии опухолевого роста, примеры.

- •100. Дисплазия (интраэпителиальная неоплазия) эпителия, как предопухолевый процесс: определение понятия, виды, причины, значение для организма, примеры.

- •101. Определение понятия и основные свойства опухоли. Отличие опухолевого роста от разрастания ткани при регенерации, гиперплазии, хроническом воспалении.

- •102 Опухоли: определение понятия, теории возникновения. Признаки клеточного и тканевого атипизма в опухолях.

- •103. Молекулярно-генетические основы канцерогенеза. Протоонкогены, гены супрессоры, гены-регуляторы апоптоза, их роль в развитии и прогрессии опухоли.

- •104. Внешний вид и особенности роста опухолей, Понятие о прогрессии опухолей. Этапы, виды и пути метастазирования.

- •105. Местное и общее влияние опухоли на организм, примеры

- •106. Принципы классификации опухолей. Роль патологоанатома в диагностике опухолей.

- •107. Доброкачественные опухоли из эпителия: терминология, локализация. Макро- и микроскопические особенности строения, характер роста, исходы, осложнения, клиническое значение.

- •108. Рак: определение, локализация, основные принципы классификации. Макро- и микроскопические особенности строения, характер роста, метастазирование, исходы, осложнения, клиническое значение.

- •109. Саркома: определение, локализация, основные принципы классификации. Макро- и микроскопические особенности строения, характер роста, метастазирование, исходы, осложнения, клиническое значение.

- •110. Предраковые процессы. Облигатный и факультативный предрак. Стадии возникновения рака. Методы патологоанатомической диагностики предраковых процессов.

- •111. Опухоли передней доли гипофиза: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •112. Опухоли щитовидной железы: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •114. Доброкачественные и злокачественные опухоли соединительнотканного происхождения: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •115. Опухоли сосудистого происхождения: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •116. Опухоли костно-суставного происхождения: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •117. Опухоли мышечного происхождения: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •118. Опухоли меланинобразующей ткани: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •119. Тератомы: происхождение, терминология, виды. Макро-микроскопическое строение, осложнения, клиническое значение.

- •120. Анемии: определение, классификация, виды, причины, патологическая анатомия, исходы, осложнения.

- •121. Постгеморрагические анемии: определение, причины, патологическая анатомия, исходы, причины смерти.

- •122. Клинико-анатомическая классификация лейкемий. Патологоанатомические отличия острых и хронических лейкемий.

- •123. Патологическая анатомия острых лейкемий: определение, классификация, изменения в органах кроветворения. Исходы, осложнения, клиническое значение.

- •124. Патологическая анатомия хронических лейкемий: определение, классификация, изменения в органах кроветворения. Исходы, осложнения, клиническое значение.

- •125. Лимфомы: определение, классификация, патологическая анатомия, иммуногистохимическая диагностика, осложнения, причины смерти.

- •126. Ревматические болезни: определение понятия, классификация, общая характеристика. Стадии дезорганизации соединительной ткани.

- •127. Ревматизм: определение, клинико-морфологические формы, патологоанатомические изменения в сердце, суставах, коже, нервной системе.

- •128. Ревматический эндокардит: определение, виды, патологическая анатомия, исходы, осложнения, причины смерти больных.

- •129. Изменения в сердце, большом и малом кругах кровообращения при митральных пороках.

- •130. Изменения в сердце, большом и малом круге кровообращения при аортальных пороках.

- •132. Миокардиты: определение, классификация, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •133. Кардиомиопатии: определение, причины, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •134. Системные васкулиты: определение, этиология, классификация, патологическая анатомия, примеры заболеваний.

- •135. Атеросклероз: определение, этиология, патогенез. Макро- и микроскопические изменения артерий, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •136. Атеросклероз: определение понятия,.

- •137. Атеросклероз: определение, строение стабильной и нестабильной атеросклеротических бляшек. Осложнения и причины смерти больных.

- •138. Клинико-анатомические формы атеросклероза и связанные с ними осложнения.

- •139. Симптоматические артериальные гипертензии: причины, механизмы развития, осложнения, причины смерти больных.

- •140. Изменения в головном мозге при артериальной гипертензии и связанные с этим осложнения.

- •141. Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, патологическая анатомия, причины смерти.

- •142. Клинико-морфологические формы гипертонической болезни, патологическая анатомия, причины смерти.

- •143. Патологическая анатомия доброкачественной гипертонической болезни, причины смерти.

- •144. Патологическая анатомия злокачественной гипертонической болезни, причины смерти

- •145. Ишемическая болезнь сердца (ибс): определение, причины, формы. Факторы риска, патогенез. Роль нестабильной атеросклеротической бляшки в морфогенезе ибс.

- •146. Инфаркт миокарда: определение, причины, классификация, патогенез. Стадии развития и исход.

- •147. Осложнения инфаркта миокарда: ранние и поздние, патологическая анатомия, причины смерти больных.

- •148. Хроническая ишемическая болезнь сердца (хибс): определение, причины, формы. Патологическая анатомия хибс, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •149. Цереброваскулярные заболевания: определение, этиология, виды, морфологическая характеристика. Изменения в головном мозге при гипертонии и связанные с этим осложнения.

- •150. Кровоизлияние в головной мозг: классификация, причины, патологическая анатомия, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •151. Ишемический инфаркт головного мозга: причины, патологическая анатомия, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •152. Пневмококковая пневмония: патологическая анатомия, осложнения и патоморфоз.

- •154. Хронические обструктивные болезни легких: терминология, этиология, патогенез, клинико-морфологическая характеристика, осложнения, причины смерти.

- •155. Бронхоэктатическая болезнь: определение, классификация, патогенез, морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, клиническое значение.

- •156. Эмфизема легких: определение, виды, механизмы развития, патологическая анатомия, исходы, осложнения, клиническое значение.

- •157. Бронхиальная астма: определение, этиология, механизм развития, патологическая анатомия, исходы, осложнения.

- •158. Интерстициальные болезни легких: определение, этиология, патогенез, морфогенез, классификация, патологическая анатомия, осложнения, клиническое значение.

- •159. Саркоидоз легких: определение, этиология, патогенез, макро- и микроскопические изменения в легких, осложнения, исходы.

- •160. Рак легкого: классификация, локализация, морфологическая характеристика, особенности метастазирования, осложнения, причины смерти больных.

- •161. Предрак и рак пищевода: патологическая анатомия. Формы роста, особенности метастазирования рака пищевода, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •162. Хронический гастрит: определение, классификация. Роль Helicobacter pylori в морфогенезе хронического гастрита. Осложнения, клиническое значение.

- •163. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: определение, этиология, патогенез, локализация, макро- и микроскопическая характеристика язвенного дефекта, осложнения.

- •164. Рак желудка: локализация, классификация. Особенности метастазирования, осложнения и причины смерти больных при раке желудка.

- •166 Предрак и рак толстой кишки: предрасполагающие факторы, патологическая анатомия. Формы роста, особенности метастазирования рака толстой кишки, осложнения, исходы, клиническое значение.

- •167. Массивный некроз печени: причины, макро- и мкроскопическая характеристика, осложнения, исходы.

- •168. Алкогольное поражение печени: виды, макро- и микроскопические признаки, осложнения, исходы.

- •169. Гепатиты: принципы классификации, морфологические особенности в зависимости от этиологии, осложнения, исходы.

- •170. Вирусный гепатит в: этиология, патогенез, пути инфицирования, формы, патологическая анатомия, исходы.

- •171. Циррозы печени: классификация, патологическая анатомия, осложнения.

- •172. Острый и хронический холецистит: определение, этиология, классификация, пато- и мофогенез, осложнения.

- •173. Гломерулонефриты: принципы классификации, морфологическая характеристика, ведущие клинические симптомы, осложнения.

- •174. Острый тубулярный некроз: этиология, патогенез, макро- и микроскопическая характеристика, проявления и осложнения.

- •176. Уремия: этиология, патогенез, макро- и микроскопические изменения в почках. Осложнения, причины смерти, клиническое значение.

- •180. Рак шейки матки, роль вирусных инфекций в его развитии. Патологоанатомическая характеристика (макро- и микроскопические признаки), особенности метастазирования, осложнения, причины смерти.

- •182. Болезни щитовидной железы (зоб, тиреотоксикоз, тиреоидиты, опухоли): макро- и микроскопические признаки, осложнения, клиническое значение.

- •183. Сахарный диабет I и II типа: определение, этиология, макро-и микроскопические изменения в поджелудочной железе, сосудах, почках, печени.

- •184. Covid-19: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.

- •185. Грипп: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.

- •187. Брюшной тиф: этиология, патогенез, характеристика кишечных изменений и их исходы.

- •188. Дизентерия: этиология. Патогенез, морфологическая характеристика, кишечные осложнения, и их исходы.

- •189. Холера: этиология, патогенез, морфологическая характеристика, исходы.

- •190. Острые энтериты (сальмонеллез, стафилококковые, вызванные кишечной палочкой).

- •191. Дифтерия: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Осложнения, причины смерти.

- •192. Скарлатина: этиология, патогенез, патологическая анатомия первого и второго периода, осложнения, причины смерти.

- •193. Менингококковая инфекция: формы, патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, причины смерти.

- •194. Патологическая анатомия инфекции, вызванной вич.

- •195. Первичный туберкулезный комплекс в легком и его осложнения.

- •196. Формы гематогенного генерализованного туберкулеза и их морфологическая характеристика.

- •197. Вторичный туберкулеза: его формы, клинико-морфологическая характеристика, осложнения.

- •198. Клинико-морфологическая характеристика первичного, вторичного, третичного и врожденного сифилиса. Осложнения, причины смерти.

- •199. Сепсис: определение понятия, отличие сепсиса от других инфекционных заболеваний. Местные и общие изменения в организме при сепсисе.

- •200. Патологическая анатомия септицемии и септикопиемии.

- •201. Острый инфекционный эндокардит: патоморфологическая характеристика, осложнения, причины смерти больных.

- •202. Затяжной инфекционный эндокардит: патологическая анатомия и патогенез, осложнения.

- •203. Пневмокониозы

- •204. Корь

184. Covid-19: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.

SARS-CoV-2 — одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronaviridae. Генетическая последовательность SARS-CoV-2 на 79% схожа с SARS-CoV. Патогенез COVID-19 еще недостаточно изучен. Предполагается два пути попадания в клетку: рецептором вируса может служить рецептор к ферменту АПФ2 или трансмембранный гликопротеин CD147. Не установлен и преимущественный путь проникновения вируса в клетку. ► АПФ2. •S-белок короны вирусов по своей структуре имитирует ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2). Благодаря этому вирусные частицы успешно связываются с рецепторами АПФ2 (их много на поверхности клеток легких — альвеолоцитов), после чего впрыскивают свою РНК внутрь клетки.

•Взаимодействие вируса с этими рецепторами осуществляется посредством субъединицы S2 через

гептад-повторы 1 и 2 (HR1 и HR2).

•Афинность к рецептору АПФ2 S-протеина вируса SARS-CoV-2 в 10–20 раз больше, чем

у SARS-CoV-1, что обуславливает большую контагиозность.

•Молекулы, которые обеспечивают инвагинацию клеточной мембраны с комплексом вирус-рецептор, не известны.

► CD147. •Механизм проникновения в клетку такой же, как и при проникновении через АПФ2. Рецептор CD147 относится к семейству иммуноглобулинов.

•По данным лабораторных исследований in vitro, для блокирования пути проникновения через CD147 могут быть эффективны моноклональные антитела (меполизумаб).

► Попав в клетку, РНК запускает процесс репликации вируса. Вирус собирается несколькими независимыми частями, после этого пузырьки, содержащие вирион, сливаются с плазматической мембраной, происходит выделение вируса.

► В отличие от других патогенных коронавирусов, вызывающих сезонное ОРВИ, SARS-CoV-2 реплицируется в верхних дыхательных путях без выраженной клинической картины.

Осложнения

-Отек легких.

-ОРДС.

-Острая сердечная недостаточность.

-ОПН.

-Инфекционно-токсический шок.

-Геморрагический синдром на фоне снижения тромбоцитов крови (ДВС).

-Полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем).

Морфологические изменения при COVID-19 зависят от варианта течения и

стадии болезни, а также коморбидных заболеваний, которые особенно часто

встречаются у умерших старших возрастных групп.

В настоящее время диагноз инфекционного заболевания COVID-19

устанавливается только при наличии лабораторного (методом ПЦР) подтверждения в

сертифицированной лаборатории наличия вируса SARS-CoV-2.

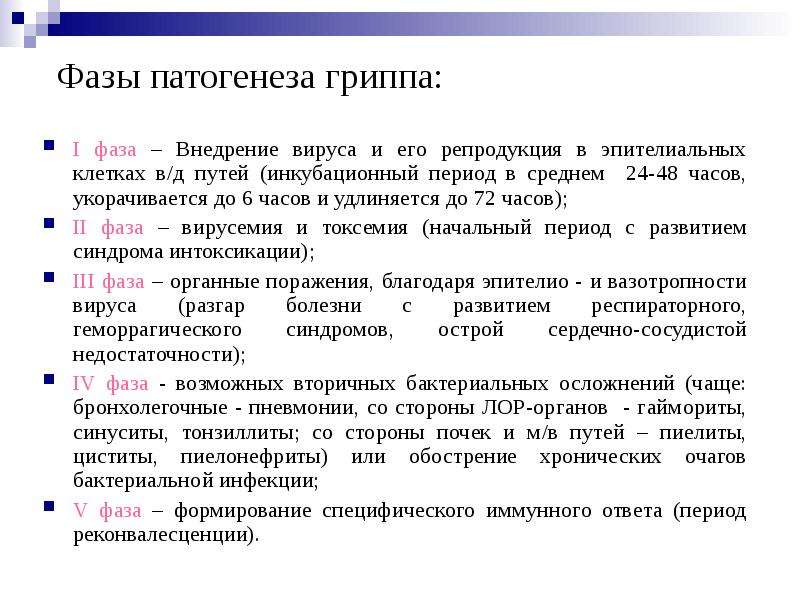

185. Грипп: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.

Грипп- ОРВИ, вызываемая вирусами Источник заболевания людей - больной человек. Возможна гибридизация вирусов животных и человека, что ведет к изменчивости возбудителя и появлению пандемически опасных штаммов.

Этиология. Возбудители - пневмотропные

РНК-содержащие вирусы трех антигенно

обусловленных серологических вариантов:

A (A1, A2),

В и С.

Патогенез.

Инфекция

распространяется воздушно-капельным

путем.

Возможны

латентные (бессимптомные) и хронические

формы

Возможны

латентные (бессимптомные) и хронические

формы

Патологическая анатомия. Изменения при гриппе различны и зависят от тяжести его течения, которая определяется типом возбудителя (грипп А течет тяжелее), от силы его воздействия, состояния макроорганизма и присоединения вторичной инфекции. Различают легкую (амбулаторную), средней тяжести и тяжелую формы гриппа.

- Легкая форма характеризуется поражением СО ВДП, где развивается острый катаральный риноларинготрахеобронхит. СО набухшая, гиперемирована, с избыточным серозно-слизистым отделяемым. Микроскопически отмечают гидропическую дистрофию клеток мерцательного эпителия, потерю ресничек; усилена секреторная активность бокаловидных клеток и серозно-слизистых желез, многие клетки эпителия десквамированы. Характерно наличие в цитоплазме эпителиальных клеток базофильных и оксифильных включений.

-Средней тяжести протекает с вовлечением СО мелких бронхов, бронхиол и легочной паренхимы. В трахее и бронхах развивается серозно-геморрагическое воспаление, иногда с очагами некроза слизистой оболочки - некротический трахеит. Эпителиальные клетки слущены на значительном протяжении в виде пластов, заполняют просвет бронхов, что ведет к очаговым ателектазам и острой эмфиземе легких. На фоне полнокровия, участков ателектаза и острой эмфиземы появляются очаги гриппозной пневмонии. Течение благоприятное: выздоровление наступает через 3–4 нед. У ослабленных людей, стариков, детей и больных с CC заболеваниями пневмония приобретает затяжное течение, приводит к сердечно-легочной недостаточности и смерти.

- Тяжелая форма имеет две разновидности: 1- обусловлена выраженной общей интоксикацией, 2- легочными осложнениями в связи с вторичной инфекцией. При тяжелом гриппе с выраженной общей интоксикацией на первом месте стоит цито- и вазопатическое действие вируса. В трахее и бронхах возникают серозно-геморрагическое воспаление и некроз. В легких много мелких очагов серозно-геморрагической пневмонии, чередующихся с фокусами острой эмфиземы и ателектаза.

Осложнения. Карнификация экссудата, облитерирующий бронхит и бронхиолит, склероз стенки бронхов ведут к бронхоэктазам, пневмофиброзу, хронической обструктивной эмфиземе, хронической пневмонии, легочно-сердечной недостаточности. Энцефалит, арахноидит, неврит), приводят к инвалидизации больных. Смерть наступает от интоксикации, кровоизлияний в головной мозг, от легочных осложнений (пневмонии, эмпиема плевры), сердечной или сердечно-легочной недостаточности.

186. Острые респираторные инфекции: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения. исходы.

Грипп- ОРВИ, вызываемая вирусами Источник заболевания людей - больной человек. Возможна гибридизация вирусов животных и человека, что ведет к изменчивости возбудителя и появлению пандемически опасных штаммов.

Этиология. Возбудители - пневмотропные РНК-содержащие вирусы трех антигенно обусловленных серологических вариантов: A (A1, A2), В и С. Патогенез. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Возможны латентные (бессимптомные) и хронические формы

Патологическая анатомия. Изменения при гриппе различны и зависят от тяжести его течения, которая определяется типом возбудителя (грипп А течет тяжелее), от силы его воздействия, состояния макроорганизма и присоединения вторичной инфекции. Различают легкую (амбулаторную), средней тяжести и тяжелую формы гриппа.

- Легкая форма характеризуется поражением СО ВДП, где развивается острый катаральный риноларинготрахеобронхит. СО набухшая, гиперемирована, с избыточным серозно-слизистым отделяемым. Микроскопически отмечают гидропическую дистрофию клеток мерцательного эпителия, потерю ресничек; усилена секреторная активность бокаловидных клеток и серозно-слизистых желез, многие клетки эпителия десквамированы. Характерно наличие в цитоплазме эпителиальных клеток базофильных и оксифильных включений.

-Средней тяжести протекает с вовлечением СО мелких бронхов, бронхиол и легочной паренхимы. В трахее и бронхах развивается серозно-геморрагическое воспаление, иногда с очагами некроза слизистой оболочки - некротический трахеит. Эпителиальные клетки слущены на значительном протяжении в виде пластов, заполняют просвет бронхов, что ведет к очаговым ателектазам и острой эмфиземе легких. На фоне полнокровия, участков ателектаза и острой эмфиземы появляются очаги гриппозной пневмонии. Течение благоприятное: выздоровление наступает через 3–4 нед. У ослабленных людей, стариков, детей и больных с CC заболеваниями пневмония приобретает затяжное течение, приводит к сердечно-легочной недостаточности и смерти.

- Тяжелая форма имеет две разновидности: 1- обусловлена выраженной общей интоксикацией, 2- легочными осложнениями в связи с вторичной инфекцией. При тяжелом гриппе с выраженной общей интоксикацией на первом месте стоит цито- и вазопатическое действие вируса. В трахее и бронхах возникают серозно-геморрагическое воспаление и некроз. В легких много мелких очагов серозно-геморрагической пневмонии, чередующихся с фокусами острой эмфиземы и ателектаза.

Осложнения. Карнификация экссудата, облитерирующий бронхит и бронхиолит, склероз стенки бронхов ведут к бронхоэктазам, пневмофиброзу, хронической обструктивной эмфиземе, хронической пневмонии, легочно-сердечной недостаточности. Энцефалит, арахноидит, неврит), приводят к инвалидизации больных. Смерть наступает от интоксикации, кровоизлияний в головной мозг, от легочных осложнений (пневмонии, эмпиема плевры), сердечной или сердечно-легочной недостаточности.