- •1. Что понимается под повреждением клетки? Каковы виды и причины повреждения клеток?

- •2. Каковы основные морфологические типы гибели клеток? Каковы стадии и механизмы гибели клеток?

- •3. В чем заключается универсальность ответа клетки на повреждение? Чем это обусловлено?

- •5. В чем заключается повреждающее действие свободнорадикального (перекисного) окисления липидов, его роль в повреждении биологических мембран?

- •6. Каковы критерии оценки нарушений барьерной функции цитоплазматической мембраны?

- •7. В чем состоят механизмы защиты биологических мембран от повреждения?

- •9. Что называется «нормоксией», «аноксией», «кислородным конусом»?

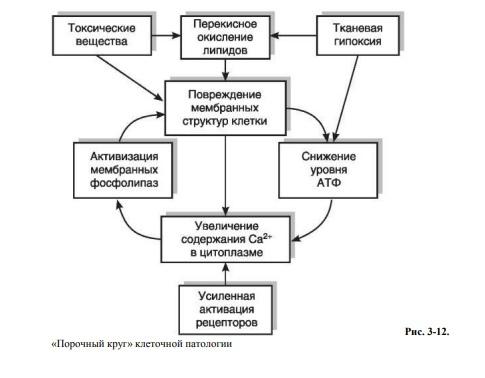

- •11. «Порочный круг» клеточной патологии

11. «Порочный круг» клеточной патологии

Реактивность ‐ это свойство организма отвечать определенным образом на воздействие факторов внешней или внутренней и среды • свойственна всем живым организмам • сформировалась в процессе эволюции • чем проще организм, тем проще его реактивность

Видовая (биологическая) реактивность ‐ это комплекс ответных реакций, характерных для всех особей данного вида ‐ сформировалась в процессе эволюции и определяется наследственными анатомо‐физиологическими особенностями • сезонная миграция у птиц и рыб • наследственная невосприимчивость человека к чуме собак и ящуру крупного рогатого скота Групповая (типовая ) реактивность комплекс ответных реакций, характерных для группы особей в пределах одного вида Группы по: • возрасту • полу • группе крови • расе • конституции Классификация конституциональных типов по Черноруцкому связывает тип телосложения с предрасположенностью к определенным заболеваниям • разная реакция на УФО у негроидов и европеоидов • высокий риск рака желудка у лиц с группой крови II (A) • пониженная толерантность к углеводам у лиц с СД Индивидуальная реактивность комплекс ответных реакций, характерных для отдельной особи (индивида ) • отличает её от других представителей данного вида • формируется на основе видовой и групповой реактивности • меняется при помощи закаливания, тренировки, вакцинации и т.д. • неодинаковые реакции на пищу, лекарственные средства • различные проявления болезни Индивидуальная реактивность Физиологическая комплекс ЗПР, - адекватная реакция на раздражитель - Специфическая иммунитет - Неспецифическая защитные рефлексы, стадия приспособления при действии БФ, загар Патологическая комплекс ПР, неадекватная реакция на раздражитель Специфическая аллергия, аутоиммунные процессы Неспецифическая патологические рефлексы, стадия декомпенсации при действии БФ, ожог Нормергия (нормальная реактивность) Гиперергия (повышенная реактивность) Гипергия (анергия) (пониженная реактивность) Дизергия (извращенная реактивность)

Факторы, формирующие реактивность Внешние факторы • биологические (инфекционные агенты) • физические (↑ или ↓ t, барометрическое давление) • химические ( ↓О2, ↓ или ↑ СО2, выброс токсических газов) • механические (травма, длительное сдавление) • социальные • психогенные Реактивность меняется в зависимости от времени суток и года и др. Внутренние факторы 1. Возраст - сновные периоды изменения реактивности: Период раннего детского возраста Новорожденные дети > устойчивы к гипоксии, но < устойчивы в гипо‐ и гипертермии. Период полового созревания – ↑ реактивность Изменение гормонального статуса, реакции нервной системы (психоэмоциональная лабильность). Период старости – ↓ реактивность ↓ иммунитет, ↓ барьерные функции, ↓ выработка гормонов, ↓ реактивность нервной системы. • 2. Пол 3. Конституция: Астеники: ↑ обмен веществ, чаще – язвенная болезнь, гипофункция надпочечников. Нормостеники: заболевания опорно‐двигательной системы. Гиперстеники: ↓ обмен веществ, чаще – ожирение, атеросклероз, гипертония. 4. Наследственность: Генетическая предрасположенность к развитию ряда заболеваний (аутоиммунных, аллергических, гормональных и т.д.) Резистентность ‐ это невосприимчивость (устойчивость) к действию болезнетворных факторов • Резистентность тесно связана с понятием реактивности • Реактивность – все ответные реакции организма, а резистентность – их защитно-приспособительная часть Резистентность: общая - Общая устойчивость всего организма Местная - устойчивость частей (органов, тканей, клеток) организма Сочетания реактивности и резистентности • ↓ реактивность и ↑ резистентность: во время зимней спячки у животных повышается устойчивость к инфекции, гипоксии, голоданию; при наркозе • ↑ реактивность и ↓ резистентность: аллергия • ↑ реактивность и ↑ резистентность: иммунитет, при закаливании, занятиях спортом • ↓ реактивность и ↓ резистентность: иммунодефициты, при старении, у людей со слабым зрением или слухом Механизмы реактивности и резистентности В формировании участвуют: Нервная система Эндокринная система: гипофиз, надпочечники, щитовидная и поджелудочная железы, АPUD‐система Иммунная система – центральное звено реактивности, обеспечивает антигенный гомеостаз организма, защищает организм от инфекции, преждевременного старения, опухолевого роста Ретикулоэндотелиальная система Внутриклеточные системы защиты Стресс – это совокупность общих неспецифических адаптационных реакций организма в ответ на действие стрессоров (сильных раздражителей любой природы) Стресс направлен на обеспечение гомеостаза организма и его приспособление к новым условиям среды В организме стрессоры вызывают 2 вида реакций: специфический – свои для каждого стресса неспецифический « адаптационный синдром» - общий для всех стрессов По происхождению стресс Средовые- физические химические биологические Социальные - условия быта, производства Психо‐ эмоциональные –слово, горе, информационная перегрузка Формы стресса Положительная Эустресс (адаптивное значение) - Напряжение адаптационных резервов организма - Раздражители умеренной силы • Тренирует • Укрепляет организм • Поддерживает здоровье Отрицательная Дистресс (дезадаптивное значение) - Истощение адаптационных резервов организма Комплекс разрушительных реакций - Чрезмерно сильные и длительно действующие раздражители • Развитие патологических процессов и болезней Виды стресса Острый Подострый Хронический Психогенный стресс это стресс, возникающий под влиянием психических факторов, воздействующих первично на высшие функции головного мозга (страх, тревога, радость, горе, информационная перегрузка …) «Информационная триада» ↑ объем информации ↓ период времени ↑ уровень мотивации Факторы, влияющие на развитие психогенного стресса Факторы риска: - длительная гиподинамия - тип ВНД (наследственность) - травмы мозга - расстройства нервной системы Факторы защиты: компенсаторные возможности организма «Триада Селье» – многообразные изменения, возникающие в организме при стрессе 1. Гипертрофия коры надпочечников и инволюция тимико‐ лимфатического аппарата (тимуса, селезенки, лимфоузлов) 2. Образование геморрагических язв в ЖКТ 3. Нарушение обмена веществ и изменения в крови (нейтрофильный лейкоцитоз, ↓ лимфоцитов и эозинофилов) Стадии стресса I. Реакция тревоги от 6 до 48 часов после действия стрессора II. Стадия резистентности (выравнивания нарушенного равновесия) через 48 ч после действия стрессора III. Cтадия истощения наступает при действии сильных продолжительных стрессорных воздействий Реакция тревоги Первоначально Г. Селье применял термины «шок» и «противошок» для изменений в начальной фазе «Шок» (удар, потрясение): ↓ ЧСС ↓ АД ↓ ЧДД ↓ t тела гипотония мышц гиперсекреция слюнных и слезных желез

«Противошок» (мобилизация общих защитных сил организма): ↑ КА, ↑ АКТГ, ↑ ГК ↑ ЧСС, ↑ ЧДД, ↑ t тела изменение обмена веществ ↓ тимус, селезенка, лимфоузлы эрозивные изменения и язвы в ЖКТ Стадия резистентности • Гипертрофия коры надпочечников и 〈 секреции ГК • 〈 секреция КА в мозговом слое надпочечников • Гиперплазия щитовидной железы и 〈 секреции тиреоидных гормонов 〈 резистентность организма к действию раздражителей любой природы Стадия истощения Отмечается перенапряжение ЗПР Уменьшается резистентность организма к действию раздражителей любой природы и возникает повреждение Стадия истощения вызывает заболевания: • язвенная болезнь желудка и ДПК • иммунодефициты • онкологические заболевания • ожирение • сахарный диабет • гипертоническая болезнь • бесплодие и др

Шок — остро развивающийся синдром, характеризующийся резким уменьшением капиллярного (обменного, нутритивного) кровотока в различных органах, недостаточным снабжением кислородом, неадекватным удалением из ткани продуктов обмена и проявляющийся тяжелыми нарушениями функций организма.

Шок характеризуется лихорадкой, потрясающими ознобами с обильным потоотделением, тахикардией, тахипноэ, бледной кожей, быстро прогрессирующей недостаточностью кровообращения, развитием гипотензии,

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что сопровождается снижением уровня тромбоцитов в крови, недостаточностью функций печени и почек.

Коллапс — острая СН, характеризующуюся резким снижением артериального и венозного давления, уменьшением массы циркулирующей крови.

При коллапсе и шоке сознание затемняется с последующим его выключением на поздних стадиях.

1. При коллапсе процесс развивается с первичной недостаточностью вазоконстрикторной реакции. При шоке в связи с активацией симпатоадреналовой системы вазоконстрикция, напротив, резко выражена. Она же и является начальным звеном развития нарушений микроциркуляции и обмена веществ в тканях, получивших название шок-специфических, которых нет при коллапсе.

Например, при острой кровопотере развивается геморрагический коллапс, который может трансформироваться в шок.

2. При шоке, особенно травматическом, наблюдаются две стадии развития: возбуждения и угнетения.

Геморрагический шок. — Возникает при наружных (ножевое, пулевое ранения, аррозивные кровотечения из желудка при язвенной болезни, опухолях, из легких при туберкулезе и др.) или внутренних (гемоторакс, гемоперитонеум) кровотечениях в условиях мин. травмирования тканей.

● Ведущими звеньями патогенеза геморрагического шока являются гиповолемия, гипоксия и (во многих случаях) болевое раздражение. Травматический шок.

● Возникает при тяжелых травмах органов брюшной и грудной полостей, опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся даже минимальными

кровопотерями. Увеличение кровопотери в этих случаях утяжеляет развитие шока.

● В его течении выделяют эректильную и торпидную стадии.

● В эректильной стадии отмечаются речевое и двигательное возбуждение, бледность кожных покровов, тахикардия, временное повышение кровяного давления. Эти признаки в значительной мере связаны с активацией симпатоадреналовой системы.

● Эректильная стадия переходит в торпидную.

● Клиническая картина этой стадии была описана в 1864 г. выдающимся отечественным хирургом Н.И. Пироговым: «С оторванной рукой или ногой лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно. Он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует: тело холодное, лицо бледное, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс, как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя чуть слышно шепотом, дыхание тоже едва приметно. Рана и кожа почти нечувствительные».

● Описанные признаки свидетельствуют о продолжающейся активации симпатоадреналовой системы (бледная, холодная кожа, тахикардия) и об угнетении функции центральной нервной системы (сознание затемнено, хотя полностью и не выключено, угнетение болевой чувствительности).

● Ведущими патогенетическими звеньями травматического шока являются болевое

раздражение и развивающаяся гиповолемия.

Дегидратационный шок — возникает при значительной дегидратации организма в связи с потерей жидкости и электролитов при неукротимой рвоте, диарее, а также при выраженных экссудативных плевритах, илеусе, перитоните, когда происходит перераспределение жидкости с ее выходом из сосудистого русла в соответствующие полости.

● основным патогенетическим фактором дегидратационного шока является гиповолемия.

Ожоговый шок.— Возникает при обширных и глубоких ожогах, охватывающих более 15% поверхности тела, а у детей и пожилых лиц - даже при меньших площадях. При этом уже в первые 12-36 ч резко увеличивается проницаемость капилляров, особенно в зоне ожога, что ведет к значительному выходу жидкости из сосудов в ткани. Большое количество отечной жидкости, главным образом в месте повреждения, испаряется.

● При ожоге 30% поверхности тела у взрослого теряется с испарением влаги до 5-6 л в сутки, а объем циркулирующей крови падает на 20-30%.

● Ведущими патогенетическими факторами ожогового шока являются гиповолемия, болевое раздражение и повышение проницаемости сосудов.

Кардиогенный шок. — Возникает чаще всего как одно из тяжелых осложнений острого инфаркта миокарда.развивается у 4-5% больных в возрасте до 64 лет. зависит от величины пораженной части миокарда. развивается при поражении 40% массы миокарда и более.

● Может возникать и при меньших объемах повреждения миокарда в случаях присоединения дополнительных осложнений, например аритмиях.

● Возможно развитие этого вида шока и при отсутствии инфаркта в случаях механических препятствий для наполнения или опорожнения желудочков, при тампонаде сердца, внутрисердечных опухолях.

● Кардиогенный шок проявляется болью, вплоть до ангинозного состояния, артериальной гипотензией (хотя в отдельных случаях артериальное давление сохраняется нормальным), активацией симпатоадреналовой системы и акроцианозом.

● Ведущими патогенетическими звеньями в развитии кардиогенного шока являются болевое раздражение, нарушение сократительной функции и ритма сердца.

● Результатом нарушения сократительной функции является уменьшение сердечного выброса и как следствие - снижение сердечного индекса.

● Развивается гиповолемия.

● Присоединение аритмии усугубляет этот процесс.

Септический (эндотоксиновый) шок. — Возникает как осложнение сепсиса.

● главным повреждающим фактором являются эндотоксины микроорганизмов,

● Наиболее частой причиной сепсиса являются грамотрицательные микроорганизмы (кишечная палочка, клебсиелла и др.), а также стрептококки, стафилококки, пневмококки и многие другие микроорганизмы.

● Особенность сепсиса заключается в том, что он развивается на фоне существующего инфекционного заболевания или первичного септического очага, из которого в организм поступают микроорганизмы и их токсины (холангит или пиелонефрит с обструкцией выводящих путей, перитонит и др.). В связи с этим сепсис нельзя рассматривать как отдельную нозологическую единицу. Это особое состояние (ответ) организма, которое может развиться при многих инфекционных процессах и заболеваниях.

● Условием его развития является недостаточность противоинфекционной защиты

организма, включающей неспецифические и специфические (иммунные) механизмы.

● Ведущими патогенетическими звеньями септического шока являются

1) увеличение потребности организма в доставке кислорода к тканям. Это вызывается лихорадкой (усиление обменных процессов), усилением работы органов дыхания (тахипноэ), ознобами (усиление работы скелетной мускулатуры), усилением работы сердца - сердечный выброс увеличивается в 2-3 раза. Последнее ведет к снижению общего периферического сопротивления сосудов;

2) снижение оксигенации крови в легких и недостаточное извлечение кислорода тканями из крови. Оксигенация снижена в связи с циркуляторными нарушениями в малом круге, вызванными микротромбоэмболией, агрегацией тромбоцитов на стенках сосудов, а также нарушением

вентиляционно-перфузионных отношений в легких из-за развития ателектазов, пневмоний, отека. Недостаточное извлечение кислорода из крови объясняется несколькими причинами: а) резким усилением шунтового кровотока в тканях; б) на ранних стадиях дыхательным алкалозом в связи с тахипноэ и вызванным этим сдвигом кривой диссоциации оксигемоглобина влево;

3) активация эндотоксинами протеолитических систем в биологических жидкостях (калликреин-кининовая, комплемента, фибринолитическая) с образованием продуктов с выраженным биологическим действием.

Анафилактический шок — острая (внезапная) системная аллергическая реакция, опосредованная IgE, наиболее часто развивающаяся при введении пенициллина и др. антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов, лечебных сывороток, вакцин, рентгеноконтрастных средств и т.д., а также после укусов насекомых.

● Характеризуется падением артериального давления, изменениями кожи (гиперемия, высыпания, зуд), выраженным бронхоспазмом и отеком гортани с признаками удушья.

● Отек слизистой и спазм гладких мышц желудочно-кишечного тракта сопровождаются

дисфагией, спастическими болями в животе, диареей, рвотой.

● Возможны коллапс с потерей сознания, остановка дыхания, судороги, непроизвольное мочеиспускание.

● Причинами смертельного исхода являются бронхоспазм, острая сердечно-сосудистая недостаточность и отек головного мозга.