книги / 515

.pdf

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

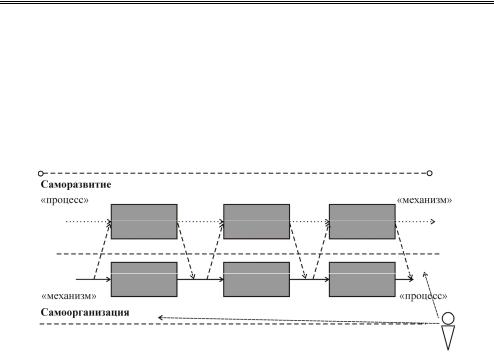

вием. Иначе говоря, если теперь рассматривать процесс самоорганизации, то первичный процесс саморазвития – как сознательная деятельность людей – оказывается механизмом процесса самоорганизации. Например, неэффективность работы Совета по стратегическому развитию организации (механизм самоорганизации) может устраняться через процесс реального стратегического управления, для которого первоначально и создавался в организации этот Совет.

Рис. 10. Схема «механизм–процесс»

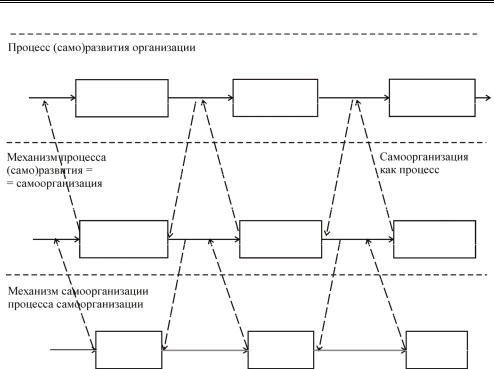

Во-вторых, введение пары «процесс–механизм» означает новую смену исследовательской позиции, новый рефлексивный выход. Теперь может и должен быть поставлен вопрос: «как управлять самоорганизацией?». Это означает теперь, что самоорганизация сама может быть понята как «процесс» саморазвития, т.е. по отношению к ней может быть рассмотрен и описан ее собственный «механизм» саморазвития. То, что в прежней рефлексивной позиции и при прежнем рефлексивном анализе понималось как «механизм» (а именно самоорганизация процесса развития организации), теперь сам должен быть понят как специфический процесс, который имеет свой «механизм» самоорганизации (рис. 11).

Поскольку управление является сознательной деятельностью, постольку оно требует соответствующих представлений. В данном случае представлений объекта (процесса) развития и его механизма. Категориальная пара «процесс–механизм» по отношению к категориям «саморазвитие» и «самоорганизация» организации четко задает такое представление. Это значит, что процесс самоорганизации как механизм развития 1-го уровня, может быть в свою очередь понят как процесс 2-го уровня, имеющий свой механизм самоорганизации. Это означает, что такое представление является необходимым элементом управления управлением. Это рефлексия 2-го уровня является необходимым элементом механизма самоорганизации и саморазвития организации.

71

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

Рис. 11. Двухуровневая схема «процесс–механизм»

Однако встает вопрос: может ли быть анализ процесса саморазвития 3-го уровня и его механизма самоорганизации, если иметь в виду развитие и управление реальными организациями? Следует дать отрицательный ответ, ибо это предполагает редукцию к иного рода процессам, которые уже нельзя квалифицировать как «человеческую деятельность». Речь идет о мышлении и сознании субъектов деятельности. По отношению к человеческой деятельности 3-й уровень есть уровень мышления (мотивов, целей и ценностей) индивидов. Дальнейшая редукция «выводит» нас за пределы человеческой деятельности, а следовательно, и управления развитием организации, т.е. за пределы организационного целеполагания в область поведенческого целеполагания и полагания деятельности.

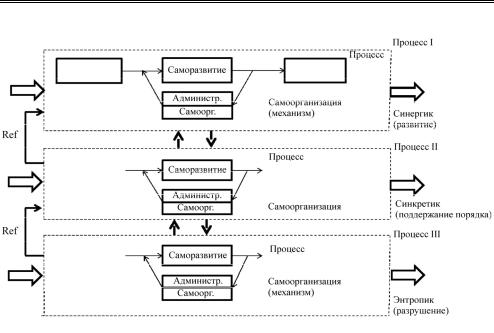

Здесь необходимо заметить, что в действительности представления о саморазвитии организации и механизмах такого саморазвития носят еще более сложный состав. Дело в том, что само изменение организации включает в себя процессы различного характера. Можно выделить следующие процессы, каждый из которых имеет свой механизм, который может быть квалифицирован как механизм самоорганизации:

1) процессы, связанные с изменение качества организации; это процессы развития в собственном смысле слова;

72

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

2)процессы, связанные с функционированием организации и направленные на поддержание существующего порядка (меры порядка); они должны быть квалифицированы как процессы функционирования в собственном смысле слова;

3)процессы, направленные на разрушение существующего порядка

иторможение процессов развития; их можно квалифицировать как дезорга-

низационные процессы.

Нужно иметь в виду, что все три группы процессов существуют и протекают в организации одновременно и параллельно; они включают в себя одни и те же группы работников; один и тот же процесс в одном отношении будет процессом функционирования, а в другом – дезорганизационным процессом, и т.д. Кроме того, эти процессы взаимно влияют друг на друга, поскольку являются процессами деятельности людей, люди в них участвуют бессознательно и сознательно, стихийно и целенаправленно и т.д. Это значит, что между этими процессами складываются сложные функциональногенетические и рефлексивные связи. Каждый из этих процессов имеет свою структуру, а это значит, что эти процессы можно представить как «параллельные структуры», связанные одними и теми же элементами. Понятие «параллельные структуры» было выработано в рамках второго подхода к сис- темно-структурному пониманию организации именно для того, чтобы показать сложность функционально-генетических связей [13–15].

Поэтому первоначально процесс самоорганизации и саморазвития организации может быть представлен в виде схемы, приведенной на рис. 12, которая есть продолжение схем, приведенных на рис. 8, 10 и 11. Здесь выделены административные механизмы и механизмы самоорганизации (т.е. складывающиеся из сознательных и бессознательных действий работников), направленные на управление соответствующими процессами (развития, функционирования, дезорганизации). Собственно говоря, это и будет для ка-

ждого типа процессов своим механизмом самоорганизации, а процессы

вэтом случае нужно квалифицировать как саморазвитие: с положительной обратной связью – в случае процессов развития, нулевой обратной связью –

вслучае процессов функционирования, отрицательной (разрушающей) обратной связью – в случае процессов дезорганизации. Функциональногенетические связи, которые складываются как результат взаимодействия этих процессов управления и функционирования, выделены на рисунке толстыми стрелками. А поскольку механизмы управления процессами осуществляются, в том числе частично, и как сознательные действия и включают

всебя частично рефлексию, то сознательно-рефлексивные связи также указаны здесь стрелками. (Строго говоря, стрелки рефлексии должны быть направлены в обе стороны, но, поскольку рефлексия здесь включена в механизм (само)развития организации, стрелки указаны в одну сторону.)

73

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

Рис. 12. Общая схема представления «саморазвития» и «самоорганизации»

Таким образом, в рамках современной системно-структурной методологии понятия «саморазвитие» и «самоорганизация» применительно к развитию организаций имеют следующий смысл:

1.«Саморазвитие» и «самоорганизация» это есть не объективные свойства организации как натурального объекта, но представления.

2.«Саморазвитие» и «самоорганизация» это есть различные представления одного и того же объекта – объективного процесса развития человеческой деятельности (организации).

3.«Саморазвитие» и «самоорганизация» применительно к этим объектам – человеческим организациям – это есть представления о сознательном развитии организации (т.е. целеполагании и целедостижении).

Это значит, что в рамках исследования организации можно занять натуралистическую позицию и рассматривать саморазвитие организации как объективный естественный процесс. Здесь вполне возможно применение первого понимания системы: «саморазвитие» здесь может пониматься как синоним «самоорганизации». При этом категории «саморазвитие» и «самоорганизация» могут атрибутироваться набором некоторых характеристик (инициатива, творчество и т.д.), рассматриваемых как объективные характеристики организации.

Однако в рамках задачи управления развитием (саморазвитием), про-

ектированием и управлением изменениями, проектированием трансформации организации встает вопрос об управлении «саморазвитием» организации.

74

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

В рамках теории 2С-систем речь идет именно об управлении, а не об исследовании организации. Здесь требуются иные системно-структурные представления, а именно различения процессов «саморазвития» как характеристики изменения организации и механизма управления этим процессом. Сам процесс «саморазвития» здесь есть предмет управления; следовательно, нужен механизм такого управления. Этот механизм и будет механизмом (само)организации саморазвития.

Это означает не только изменение позиции – с исследовательской на проективно-деятельностную, но и четкое понимание и принятие таких сис- темно-структурных представлений, в соответствии с которыми только и могут планироваться сознательные управленческие воздействия. Иначе говоря, в теории 2С-систем управление саморазвитием организации должно рассматриваться как сознательный процесс построения механизма проектирования, создания и управления воздействиями на те или иные процессы деятельности людей, которые рассматриваются и квалифицируются как «развитие». Здесь объект (процесс саморазвития) и субъект управления (механизм организации и управления развитием) включают в себя одних и тех же людей, постольку этот процесс воздействия субъектов деятельности на самих себя, на свою же деятельность и будет их самоорганизацией.

Поэтому, строго говоря, с позиции управления 2С-системами нужно квалифицировать деятельность саморазвития как сознательный процесс изменения, а механизм самоорганизации (представление развития организации, представление необходимых изменений, проектирование действий по достижению этих изменений, управление осуществлением этих действий, контроль за результатами этих действий и т.д.) нужно квалифицировать как механизм, включающий в себя «самосознание», т.е. представление представления6. Иначе говоря, управление сознанием есть необходимый и первый шаг на пути управления развитием деятельности. Поэтому вопрос об управлении 2С-системами объективно ведет к вопросу об управлении целеполаганием.

Список литературы

1. Гуд Г.Х., Макол П.Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. – М., 1962.

6 Если (само)развитие организации есть объект управления, то механизм управления этим объектом будет управлением развития. Это управление развитием будет требовать своего механизма, т.е. управления управлением. Мы квалифицировали управление управлением как самоорганизацию. Поскольку и объект управления – процесс саморазвития, и механизм управления – процесс самоорганизации – включает в себя сознательные действия людей, то можно сказать следующее. Саморазвитие есть сознательная деятельность; управление этим развитием включает в себя управление сознанием, т.е. рефлексивный механизм 1-го уровня, а управление самим механизмом управления саморазвитием – рефлексивный механизм 2-го уровня.

75

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

2. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг М. Системы и руководство. – М.,

1971.

3.Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

4.Комаров С.В., Кордон С.И. Основы методологии: системодеятельностный подход. Категории. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. – С. 81–85.

5.Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М., 1974.

6.Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1989.

7.Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1997.

8.Балашов Е.П. Эволюционный анализ систем. – М., 1985.

9.Флейшман В. Основы системологии. – М., 1982.

10.Дубровский В.Я. Абсолютно нормативная концепция деятельности. (Нормы и отклонения с системодеятельностной точки зрения) // Кентавр. – 2006. – № 38–39.

11.Дубровский В.Я. Очерки по общей теории деятельности. – М., 2011.

12.Щедровицкий Г.П. Основные проблемы системного анализа. – М.,

1964.

13.Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 233–280.

14.Щедровицкий Г.П. Организация. Руководство. Управление. – М.,

2003.

15.Щедровицкий Г.П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений в малых группах. – М., 1999.

Получено 10.02.2012

N.Y. Buhvalov, S.V. Komarov, А.V. Molodchik, K.S. Pustovoyt

METHODOLOGY OF 2S SYSTEM

The paper is devoted to methodological analysis of «self-development» and «self-organization» in relation to management. The nature and limitations of traditional systematic-structural approach to company’s development is considered. It is shown that within the system-activity approach «self-development» and «selforganization» in management can be seen as «process» and «mechanism» of enterprise development respectively.

Keywords: self-development, self-organization, management, 2S systems, process, mechanism.

76

Н.Б. Акатов, В.Ю. Жуков

УДК 338.45:665

Н.Б. Акатов, В.Ю. Жуков

ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНО-КРЕАТИВНОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ

(В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»)

Рассмотрены вопросы, раскрывающие методологическую обусловленность применения различных моделей совершенства на российских предприятиях, а также предлагаются варианты осознания и восприятия практического опыта этого применения как с позиции ретроспективы применения моделей организационного совершенства, так и с позиции необходимости формирования инновационной бизнес-модели предприятия (на примере ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- нефтеоргсинтез»).

Ключевые слова: модель совершенства, инновационная модель, механизм рефлексии.

Конкурентное превосходство в современном мире бизнеса достигается, по большому счету, благодаря следованию нескольким идеям, сформулированным Й.А. Шумпетером еще в первой половине ХХ века. К таким идеям можно отнести исключительную «роль новых людей – предпринимателей», внедряющих инновации («новые комбинации»), «созидательное разрушение» и «понимающее восприятие» [1]. Глубокое осознание и признание данных идей сложилось на фоне многочисленных фактов, например: «экономические условия в целом принципиально отличаются от тех, что формировали мышление предпринимателей в период Великой депрессии. Тогда компании могли оставаться в индексе S&P по 50 лет и более. Теперь этот срок снизился в среднем до 20 лет и продолжает сокращаться» [2. С. 305]; «золотой» компании, постоянно переигрывающей рынки, не было и нет. Это миф» [2. С. 20]. Большинство бизнесов, ушедших из мира бизнеса, не выдержали конкуренции, были слишком медленны и неповоротливы, поглощены другими более сильными или, говоря шумпетеровским языком, не имели лидеровинноваторов, способных принять вызов времени, осознать сущность перемен или овладеть механизмом «созидательного разрушения» [1].

© Акатов Н.Б., Жуков В.Ю., 2012 Акатов Николай Борисович – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и марке-

тинга Пермского национального исследовательского политехнического университета, Президент Межрегиональной ассоциации преподавателей МВА–РАБО (Россия, Пермь), e-mail: alex@rmc.edu.ru;

Жуков Владимир Юрьевич – ген. директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Рос-

сия, Пермь), e-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com.

77

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

Сегодня получение шанса на устойчивое нахождение в среде бизнеса связывается с организациями нового типа, такими как «интеллектуальная организация» [3], «рефлексивное предприятие» [4], «обучающаяся организация» [5], «компания – создатель знания» [6], «саморазвивающаяся организация» [7] и другими, обладающими особыми рефлексивно-креативными компетенциями. Представляется, что наиболее четко выраженное владение такими компетенциями должно быть у «совершенной организации» [8], представление о которой введено современными моделями совершенства и в которых механизмы самооценки (механизмы «понимающего восприятия») гармонично встроены в логику самоопределения и действий лидеров по обновлению организации и отказу от отживших себя подходов.

Вместе с тем применение зарубежного опыта использования моделей совершенства в российских условиях явно вызывает сложные размышления об их адекватности и практической полезности. Существует неоднозначность выводов по этому поводу. Имеются упреки в увлеченности очередной модной «западной игрушкой» и в формальном копировании всего того, что связано с применением данных моделей.

Для создания условий более четкого осознания этого опыта, ответа на вопрос о методологической обусловленности применения моделей совершенства на российских предприятиях, постараемся отрефлексировать все то, что связано с применением моделей совершенства. «Понимающее восприятие», значение которого актуализировал Й.А. Шумпетер, и есть рефлексия. В ходе данного процесса нами будет использован опыт применения данных моделей в системе управления российского промышленного предприятия. Рассмотрим особенности его становления на примере ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез».

Пытаясь выявить что-то основное и значимое в управлении, мы отвлекаемся от его специфики и делаем попытку увидеть главное. Что же является главным в понимании сути предлагаемой концепции совершенства, с чего необходимо начинать ее освоение и применение? На наш взгляд, в числе понятий, претендующих на приоритетность в рассмотрении данной проблемы, следует все же выделить рефлексию. Не только потому, что в данной сфере есть значимые российские достижения и приоритеты (см. например, Г.П. Щедровицкий, М.К. Мамардашвили, И.С. Ладенко, В.А. Лефевр и др.). Но, прежде всего, потому, что в самой своей основе «рефлексия» в ходе ее изучения и применения приобрела множество значений, сохранив существенный признак, «как тип философского мышления, направленный на осмысление и обоснование собственных предпосылок, требующих обращения сознания на себя» [9. С. 828]. А «управленческая деятельность, осуществляемая на основе рефлексии и посредством рефлексии, определяется в разных формах как рефлексивное управление» [10. С. 17]. Вместе с тем следует

78

Н.Б. Акатов, В.Ю. Жуков

подчеркнуть, что концентрация в понимании рефлексии как «преимущественно мышления» и отрыв ее от «собственно деятельности» может закладывать ментальный разрыв, препятствующий ее применению на практике. В действительности рефлексия является «и мышлением и действием одновременно. А еще точнее, она оказывается мыследействием» [11. С. 338]. Таким образом, нами принимается «системомыследеятельностный» подход, представляющий школу Г.П. Щедровицкого, с позиции которой важны «механизмы ликвидации разрывов деятельности», «механизмы связи», «организация деятельности».

Процесс рефлексии, «движение в рефлексивном плане», может быть представлен следующими процедурами: «остановка, фиксация, отстранение, объективизация, оборачивание» [12. С. 332]. Положив в основу изучения, «понимающего восприятия» данный типовой алгоритм развертывания рефлексии, рассмотрим важнейшие аспекты применения моделей совершенства и подходов к самооценке на промышленном предприятии.

Ретроспективный взгляд на развитие предпосылок применения моделей совершенства на предприятии. В 2011 году предприятию исполни-

лось 53 года. Ретроспективный взгляд позволяет выделить характерные этапы «созидательного разрушения» и его проявления (табл. 1).

Таблица 1

Этапы развития предприятия и применения современных моделей бизнеса в системе управления предприятием

Аспект |

1958–1984 |

1985–1990 |

1991–1999 |

2000–2009 |

2010–2019 |

||||

Стратегия, |

Интенсивный |

Модерниза- |

Модерниза- |

Модерниза- |

Инновацион- |

||||

приоритеты |

рост и разви- |

ция. |

Реструк- |

ция |

ция. Реструк- |

ное |

развитие |

||

|

тие |

туризация по |

|

туризация |

по |

по типу само- |

|||

|

|

типу |

|

разук- |

|

типу аутсор- |

организации |

||

|

|

рупнения |

|

синга |

|

|

|

||

Особенно- |

Ежегодный |

Вывод |

заво- |

|

Вывод непро- |

Технологиче- |

|||

сти |

ввод новых |

дов |

(Смазок |

|

фильных |

ак- |

ское |

совер- |

|

|

мощностей, |

и СОЖ, |

неф- |

|

тивов, фор- |

шенство, соз- |

|||

|

создание |

техимии, ми- |

|

мирование |

и |

дание инно- |

|||

|

единого про- |

неральных |

|

оптимизация |

вационной |

||||

|

мышленного |

удобрений) |

|

процессной |

бизнес-моде- |

||||

|

комплекса |

|

|

|

|

модели |

|

ли, |

следова- |

|

|

|

|

|

|

управления |

ние |

концеп- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ции |

глобаль- |

|

|

|

|

|

|

|

|

ного соглаше- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ния |

|

Примерная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

численность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

работающих |

10000 |

|

6000 |

6000 |

4000 |

|

|

2500 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

79 |

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

Окончание табл. 1

Аспект |

1958–1984 |

1985–1990 |

1991–1999 |

2000–2009 |

2010–2019 |

||||

Основания |

Централизо- |

Централизо- |

Акциониро- |

Усиление |

Глобальная |

||||

для |

выбора |

ванные пла- |

ванные реше- |

вание, |

техно- |

конкуренции, |

конкуренция, |

||

модели |

новые указа- |

ния о разук- |

логическая |

процессный |

стратегия |

|

|||

предприятия |

ния органи- |

рупнении |

модернизация |

подход, кон- |

инновацион- |

||||

|

|

зационного |

|

|

|

|

цепция TQM |

ного развития |

|

|

|

построения |

|

|

|

|

|

компании |

|

Роль |

ме- |

Минимальная |

Минимальная |

Средняя |

|

Высокая |

Высокая |

|

|

неджмента |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в выборе мо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дели |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ценностная |

Преданность |

Сохранение |

Баланс мате- |

Гармониза- |

Создание |

ус- |

|||

основа для |

высшей идее |

кадрового |

риальных |

и |

ция интере- |

ловий |

для |

||

мотивации и |

|

потенциала |

нематериаль- |

сов заинтере- |

саморазвития |

||||

вовлечения |

|

|

ных |

стиму- |

сованных |

и самореали- |

|||

персонала |

|

|

лов, |

выбор |

сторон |

зации |

|

||

|

|

|

|

моделей |

мо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

тивации |

|

|

|

|

|

Требования |

Минималь- |

Минималь- |

Средние |

|

Средние |

Высокие |

|

||

к |

рефлек- |

ные |

ные |

|

|

|

|

|

|

сивной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

включенно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сти |

персо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

нала |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Следует обратить внимание на принципиальное отличие условий функционирования и развития предприятия в разные периоды и, соответственно, полномочий менеджмента в принятии ключевых решений по созидательному разрушению. При этом, начиная с момента акционирования и вхождения в состав компании «ЛУКОЙЛ», модель бизнеса предприятия, в соответствии с логикой построения вертикально-интегрированных компаний, начинает формироваться как модель нефтеперерабатывающего завода в составе непрерывной цепочки поставки ценностей потребителю. Собственно с этого момента начинается активное освоение предприятием рыночных подходов в работе, осознание конкурентной ответственности предприятия за стратегию компании в целом.

Можно выделить несколько ключевых моментов, определивших позицию предприятия, в последующей стратегической перспективе начиная с 1991 года: стратегия развития компании «ЛУКОЙЛ», осознание предприятием своего места и роли как самостоятельного рыночного агента в мировом хозяйстве; стремительное развитие процессов вертикально-горизон- тальной интеграции, сопровождающихся аутсорсингом; реальное усиление

80