книги / 515

.pdf

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

6. После завершения всех перечисленных выше процедур мы получаем вновь созданную структурную целостность и измеряем ее основные характеристики так, как это было осуществлено в самой первой процедуре. Если характеристики исходного целого объекта и вновь полученной целостности совпадают, то это означает, что мы адекватно сумели воспроизвести строение этого системно целостного объекта.

Одним из важных различий системного подхода является различие между элементом системы и «простым телом», т.е. тем же элементом, но находящимся вне системы. Это один и тот же объект и обладает он одним и тем же набором свойств. Но, становясь элементом системы, этот объект начинает играть какую-то роль в сохранении ее целостности. Если его убрать из системы, то эта целостность будет разрушена: либо распадется на части сам системный объект, либо эти части образуют новую целостность, но это уже будет другая целостность и другой системный объект. Роль (значение), которую данный объект выполняет в целях поддержания сохранения целостности системы, называется его функцией.

Отношение между объектом, образующим часть системы, и его функцией неоднозначно: одну и ту же функцию в системе могут выполнять разные объекты (функциональная эквивалентность), в разных системах один и тот же объект, входящий в них в качестве элемента, может осуществлять разные функции. Наконец, один и тот же элемент может нести в себе несколько функций в данной системе. С этой точки зрения все свойства, которыми обладает данный объект как часть системы, делятся на две группы:

1)функциональные, которые способствуют выполнению им его функции в системе;

2)атрибутивные, которые либо нейтральны к функциональному предназначению данного элемента системы, либо даже препятствуют ему или наносят какой-то другой ущерб целостности системы (дисфункциональные свойства элементов) [4].

Однако при таком способе представления и анализа систем не решалась главная задача системного анализа: в таких представлениях совершенно отсутствовало описание и выявление процессов, протекающих в системе: вся система оказывалась сложным, но статичным образованием. Это приводило ко многим парадоксам в понимании целостности и развития (парадокс эмерджентности, парадокс среды, парадокс представления и т.д.) [5]. Открытие явлений самоорганизации в исследованиях И. Пригожина фактически показало, что такое понимание сложности объектов является недостаточным

[6].Формирование синергетики (И. Пригожин, С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева) связано именно с тем, что системно-структурные представления дают статику, а не динамику развития объектов, а потому не могут объяснить явление самоорганизации и саморазвития. Положение изменилось, когда кате-

61

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

гории системы и системного анализа попытались применить в целях проектирования технических, социальных и смешанных систем. Тогда потребовалось другое понятие системы.

Второе направление системного подхода в философии и методологии науки развивалось параллельно первому, однако оно с самого начала было связано не с научными исследованиями, а с проектированием и управлением, с решением задач проектирования технических, социальных и смешанных систем (В. Лефевр, В. Лепский, В.Я. Дубровский, В. Гаспарский, В. Гмошинский, Д. Диксон, Я. Дитрих, В. Флейшман и др.). Здесь потребовались иные категории системы и системного анализа, в основе которых лежат не материальные элементы и объединяющая их структура, а процесс, определяющий лицо объекта и задающий его целостность. Задача проектирования состоит

втом, чтобы сконструировать объект, выполняющий некоторую функцию

врамках более обширной системы, а реализовать эту функцию можно только с помощью определенного процесса. В этом случае процесс задается до определения структур и материала и безотносительно к ним; один и тот же процесс может осуществляться на разном материале и с помощью разных структур, выполняющих одну и ту же функцию. Иначе говоря, понимание системности (сложности) объекта связано не с самим объектом, а с характером представлений исследователя о нем [7]. Критика натуралистического подхода показала, что необходимо различать объект и предмет: первое есть объективно существующее явление, второе есть определенное исследовательское представление о нем, определяемое задачами исследования. Системный характер носят не столько сами объекты исследования, сколько наши представления. Иначе говоря, обнаружилось, что один и тот же объект исследования может быть представляем по-разному. Поэтому в рамках системного подхода сформировалось новое представление системы как полиструктуры [8, 9].

Это новое представление системы опирается на совсем другие системные категории. Исходной категорией системного анализа здесь выступает процесс. Поэтому первоначально объект представляется в виде чистого процесса или процессуальной системы. Но этого недостаточно для описания системного объекта, поскольку в реальности нет чисто процессуальных систем. Движение возможно, если движется что-то, и непременным условием существования процесса и процессуальной системы является материал. Поэтому в системном анализе ставятся задачи:

•как отделить процессы от материала и представить их в виде самостоятельной системы?

•как соотнести процессуальные системы с материалом?

Чтобы изобразить процесс в виде объекта, мы вынуждены прибегать к структурным изображениям. Структура – это статическое представление

62

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

процесса или остановленное изображение процесса. Получить изображение процесса можно, если построить схемы структуры объекта в разные моменты его «жизни». Сравнивая эти схемы, можно сказать, протекает ли в объекте какой-либо процесс или нет (последнее имеет место в том случае, если изображение структур совпадает между собой) и если протекает, то какой именно, каковы его характеристики. Структурное изображение должно соответствовать изображению объекта изучения как материального образования. Но сама по себе структура не содержит никаких материальных характеристик и является чисто «знаниевым» образованием, которому мы не можем приписывать никакого материального существования. Правда, сама структура зафиксирована в знаках, но это только способ фиксации наших знаний о структуре объекта.

Структуре противостоит материал, из которого состоит системный объект и который на первых этапах рассмотрения выступает как бесформенность и чистая возможность любой организации. В действительности же, конечно, всякий материал структурирован и имеет определенное строение. Структурированность материала возникает благодаря тому, что структура как бы отпечатывается на материале. Мы как бы отпечатываем структуру на материале и получаем ее отпечаток. Благодаря этой процедуре:

•сама структура выступает уже как форма, которая приобрела материального носителя;

•материал превращается в определенную организованность. Организованностью материала называется устойчивая оформленность

этого материала, которая формируется процессами деятельности. Проиллюстрируем этот вариант системного подхода на материале со-

циологии. Население страны или отдельного региона образует человеческий материал. На этом материале протекают различные социальные процессы и, в частности, процесс стратификации. В каждый данный момент этот процесс формирует в материале населения данного региона определенную социальную структуру. Эта структура существует в двух видах: как чисто знаковое образование, представленное в таблицах и графиках социологов, и как некоторая организованность, которая проявляется в существовании определенных социальных групп и отношений между ними.

Организованность не только формируется процессами деятельности, но и сама способна формировать эти процессы. Ведь в реальности материал никогда не бывает бесформенным, а всегда несет на себе отпечатки прежней структуры. Возникшая в результате этого организованность материала обладает определенной устойчивостью и инерционностью, которые как бы противодействуют и сопротивляются изменению. Точнее, эта организованность материала сама ограничивает процесс определенными рамками и как бы направляет его течение в определенную сторону. Поэтому различные организо-

63

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

ванности могут в разной степени и в разных формах преобразовываться под влиянием одних и тех же процессов.

В одном и том же объекте могут протекать несколько различных процессов и находиться в различных отношениях между собой. Наиболее интересным случаем является тот, когда один процесс осуществляется за счет другого, который в этой ситуации выступает как механизм первого процесса. Механизм может свой процесс запускать, останавливать, ускорять, тормозить, менять направление и его другие характеристики. Таким образом, от-

ношение «процесс – механизм процесса» есть на самом деле определенное отношение двух процессов.

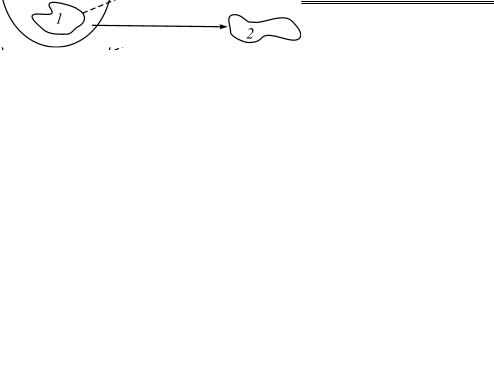

Можно построить схему, изображающую действие механизма процесса (рис. 7). Процесс А порождает соответствующую ему структуру А, которая должна отпечататься на материале и оформить организованность А. Но этого не происходит (и поэтому на схеме все эти связи обозначены пунктирными стрелками), поскольку материал уже структурирован: другой процесс В породил соответствующую ему структуру В, которая, в свою очередь, была отпечатана на том же материале, благодаря чему возникла организованность В. Между организованностью материала В и структурой А происходит взаимодействие, в результате чего возникает организованность А′. Эта организованность несколько отличается от соответствующей процессу и структуре А организованности А. Так что возникшая в результате этого форма будет

Рис. 7. Схема 4-слойного представления объекта как системы

64

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

соответствовать не структуре А, а структуре А′. Тогда и процесс будет обладать не прежними своими характеристиками процесса А, а характеристиками несколько другого процесса А′. В этом случае процесс В выступает в качестве механизма процесса А. Так, процесс отбора студентов для учебы в университете, первоначально построенный так, чтобы отбирать их на основе критериев знаний и способностей, происходит в значительной степени по-другому, поскольку на него действует механизм процесса стратификации [4, 10].

В рамках этого саморазвитие стало пониматься как результат сложного взаимодействия функционально-генетических связей развивающегося объекта. Причем эти связи носят взаимно-рефлексивный характер, т.е. функционирование объекта может быть понято как результат его развития, а развитие, в свою очередь, может представляться как результат его функционирования. Далее, сами категории «генетические связи» могут быть структурно представленными, а «функциональные связи» могут быть представлены как результат генезиса2. Именно такое сложное представление саморазвития объекта и привело к формированию понятия «самоорганизация». Понятие «са-

моорганизация» есть представление о внутреннем механизме развития объекта, когда его развитие (саморазвитие) определяется и обусловливается исключительно внутренними процессами. Категория «самоорганизация» означает формирование таких внутренних функциональных связей, которые обусловливают генезис объекта, т.е. процесс его развития (саморазвития).

Поэтому «саморазвитие» – это определенное представление развития некоторого объекта, которое обусловлено внутренними связями. Эти внутренние функционально-генетические связи объекта и выступают как «самоорганизация» объекта. Иначе говоря, и «саморазвитие», и «самоорганизация» есть определенные представления сложного объекта (процесса его развития и механизма причинения этого развития), определенные его организованности.

Здесь необходимо подчеркнуть один принципиально важный момент. Эмпирической базой формирования таких теоретических системноструктурных представлений были не естественные науки, а науки гуманитарные и инженерные, имеющие дело с человеческой деятельностью. Вопервых, в отличие от системного анализа и синергетической парадигмы в естественных науках, где объект исследования не зависит от представлений исследователя, в данных науках исследователь не занимает по отношению к объекту независимую позицию и представление исследователя об объекте существенно меняет его функционирование. Во-вторых, в данных науках – и особенно в менеджменте, инженерных дисциплинах, проектировании – основной задачей является не познание, а изменение объекта; исследование

2 Данные категории носят сложный характер и, вообще говоря, сами |

предполагают |

сложные мыслительные процедуры определения и фиксации. (См. работы |

Б.А. Грушина, |

А.А. Зиновьева, А.Д. Холла, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина.) |

|

|

65 |

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

(представление) здесь носит подчиненный задаче трансформации объекта характер. Поэтому именно эта методология системно-структурных представлений нашла широкое распространение в данных дисциплинах и связанной с ними практической деятельности.

Таким образом, можно констатировать следующее. Развитие систем-

ного подхода к изучению различного рода природных и социальных объектов привело к формированию двух понятий систем. В рамках системного подхода к управлению организациями формируется представление о системном характере объекта, включающее в себя не структурно-статические, динамические, полисистемные представления о развитии. Системный характер понимания объекта определяется здесь необходимостью представления его как целостной системы связей развития и функционирования, с одной стороны, и необходимостью их перестройки и трансформации в целях его развития, с другой. Категории «саморазвитие» и «самоорганизация» в рамках такого подхода носят иной смысл: это есть не атрибутивные характеристики естественного существующего объекта, а определенные представления объекта – человеческой деятельности и ее организаций – для задач ее практического управления. Это означает, что теория 2С-систем должна строиться на основе таких представлений.

Саморазвитие и самоорганизация человеческой деятельности.

В рамках системно-структурной методологии понимание саморазвития и самоорганизации в отношении человеческой деятельности привело к введению строго определенной пары категорий «процесс–механизм» [4]. Категория «процесс» означает именно развертываемость и осуществляемость самого объекта развития (человеческой деятельности) во времени. А именно: она фиксирует изменение характеристик объекта во времени, выделение определенных стадий его временного существования, которые характеризуются определенной устойчивостью его состояния (status) в наблюдаемые периоды времени. Однако каждый «процесс» развития имеет свой «механизм»; последняя категория выражает те внутренние изменения, которые «обусловливают», «причиняют», «задают» процесс развития (саморазвития) объекта. Поэтому категориальная пара «процесс–механизм» означает усложненное дифференцированное двуслойное представление объекта развития, включающее в себя обратную связь, выражающую именно самоорганизацию объекта (рис. 8).

Применительно к развитию (саморазвитию) организаций как специфических развивающихся объектов это означает следующее. То, что внешне – через количественные характеристики организации – может рассматриваться

66

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

Рис. 8. Схема «процесс–механизм»

как развитие3, имеет свой внутренний механизм развития. Этот механизм включает в себя как целенаправленные, так и спонтанные действия людей, как планируемые сознательно изменения, так и складывающиеся как суммарный результат этих планируемых и случайных действий. Этот механизм может включать в себя как административные усилия руководства организации, так и спонтанное творчество рядовых работников организации, как формальные, так и неформальные процедуры действий и коммуникаций. Он может включать в себя как специально созданные функциональные органы управления, так и случайным образом складывающиеся группы и группировки работников, как отношения органов управления к группам работников, так и обратное влияние групп работников на функционирование органов управления, и т.д. По меньшей мере, применительно к организации можно говорить об административном аппарате управления как механизме ее развития (и саморазвития), так и о непланируемом специально, но механизме самоорганизации деятельности работников организации, определяющем ее са-

моразвитие.

Таким образом, категориальная пара «процесс–механизм» означает следующее представление саморазвития организации. Категория «процесс» фиксирует именно развитие как саморазвитие, а категория «механизм» описывает механизм самоорганизации развивающегося целого. Такое понимание является научно строгим определением данных категорий: самораз-

витие – это спецификация внешнего выражения (процесса) развития человеческой деятельности, самоорганизация является спецификацией ее внутреннего механизма.

Для того чтобы осуществлялось управление, должен быть некоторый объект, который обладает самодвижением (саморазвитием). Это самодвиже-

3Эти количественные характеристики могут быть различными в зависимости от того,

вчем руководство организации представляет себе ее развитие – экономические характеристики, параметры изменения численности работников, количество реализуемых проектов, наращивание производственных мощностей, уровень квалификации работников и т.д.

67

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

ние разворачивается по определенной траектории таким образом, что через некоторый период времени этот объект переходит из состояния 1 в состояние 2. Должен быть другой объект, выступающий в роли управляющей системы и рассматривающий себя в качестве таковой. Важно, чтобы управляющий объект связывал свое существование с состояниями первого, управляемого объекта, чтобы он считал, что его существование как-то зависело от состояний управляемой системы. Предположим, что для управляющей системы нужно, чтобы объект переходил не в состояние 2, в которое он переходит естественным образом в силу протекающих в нем природных, внутренних процессов, а в другое состояние 2', достижение которого возможно по другой траектории (рис. 9).

Рис. 9. Схема саморазвития как естественного и искусственного процесса

Таким образом, управляющая система зафиксировала каким-то образом естественное движение управляемого объекта, и оно эту систему не устраивает. Но для изменения этой траектории движения объекта, перевода его на другую траекторию нужно, чтобы управляющая система произвела какоето воздействие на объект. Тогда за счет этого воздействия объект начнет двигаться не по первоначальной, естественной траектории, а по другой. Только эта новая траектория будет уже не естественной, а искусственноестественной траекторией: искусственной, поскольку она возникла за счет целенаправленных управляющих воздействий, и естественной, так как она осуществляется за счет действия внутренних законов самодвижения управляемой системы. Собственно эта управляющая система и будет носить характер самоорганизации, т.е. механизма управления управляемой системой, существование которой будет в этом случае квалифицироваться как саморазвитие (самодвижение) [4].

Однако такое первичное представление является абстрактным, а потому недостаточным. Суть дела в том, что человеческая деятельность включает в себя сознательные, целесообразные действия людей. Это вовсе не означает, что сама человеческая деятельность является чисто сознательным процессом;

68

Н.Ю. Бухвалов, С.В. Комаров, А.В. Молодчик, К.С. Пустовойт

сама по себе деятельность является сложным переплетением сознательных и бессознательных действий людей, что и придает этой по природе субъективной деятельности вполне объективный характер. «Объективность» деятельности заключается в том, что она выступает как результирующая по отношению к индивидуальным субъективным действиям и потому понимается (сознается) самими людьми как нечто внешнее и объективно заданное. То,

что феноменологически представляется как «объективный» процесс саморазвития организации, есть результат целенаправленной и целесообразной «субъективной» деятельности, которая и выступает как реальный механизм (само)развития организации.

В рамках вопроса об управлении развитием организации механизм самоорганизации выступает как механизм сознательного целеполагания и сознательного управления действиями целедостижения. Иначе говоря, этот механизм включает в себя представления о желаемом будущем организации, т.е. определенное сознательное представление о цели. Поскольку такое представление есть результат рефлексии, то механизм самоорганизации включает в себя рефлексивные представления членов организации о самой их деятельности, о самой их организации. Поэтому механизм самоорганизации как механизм управления саморазвитием включает в себя рефлексию как необходимый элемент управления. Можно сказать даже больше, сам механизм самоорганизации – неважно, административный или включающий в себя «творчество масс» – выступает как рефлексивный управленческий контур организации4.

При этом саморазвитие организации как результат таких управленческих воздействий вовсе не тождественно первоначальному представлению. Реализованное и достигнутое будущее отличается от первоначальных представлений вовсе не потому, что реализация принципиально отличается от своего рефлексивного, сознательного образа и представления. А потому, что саморазвитие есть результат не только таких сознательных, рефлексивных усилий; оно есть результат как сознательных, так и бессознательных действий людей, оно есть результирующий результат самоорганизации как переплетения субъективных действий.

Поэтому в рамках менеджмента вопрос о саморазвитии и самоорганизации должен быть поставлен строго, а именно: если саморазвитие организации есть цель управления5:

4Мы по необходимости опускаем здесь множество важных для понимания вопросов, связанных с понятием «рефлексия» и ее модусов, понятием «человеческая деятельность» и отношением субъективного и объективного в человеческой деятельности.

5Содержательно саморазвитие организации может иметь следующие векторы изменений, направленные: 1) на функционирование организации, т.е. на поддержание существующих процессов, существующих циклов управления и производства; 2) на развитие организации, т.е. на качественное изменение процессов управления и производства по определенным характери-

69

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 14 (38)

•то само саморазвитие должно пониматься как сознательное изменение своей деятельности (хотя в реальности оно объективно не носит абсолютно сознательный характер);

•самоорганизацию нужно понимать как механизм организации и соорганизации совместной деятельности работников, имеющей исключительно сознательный характер (хотя в реальности она объективно не носит такой абсолютно сознательный характер).

Такие представления обусловливаются двумя соображениями. Во-пер- вых, бессознательными представлениями и бессознательным поведением людей управлять попросту невозможно. Во-вторых, если вопрос стоит об управлении, т.е. целенаправленной деятельности, то она по определению носит сознательный характер.

Итак, в рамках системно-структурных представлений о развитии орга-

низации необходимо понимать саморазвитие как процесс и результат деятельности самоорганизации индивидов, ее наполняющих. Самоорганизация есть механизм саморазвития, который представляет собой сознательную организацию и соорганизацию своей деятельности ее субъектами.

Однако проблема заключается в том, что и сам механизм самоорганизации есть также человеческая деятельность. Это означает, что категориальная пара «процесс–механизм» по отношению к самоорганизации как деятельности людей требует представления ее как процесса, имеющего свой механизм самоорганизации. Другими словами, постановка вопроса об управлении развитием организации ведет к постановке вопроса об управлении самоорганизацией этого процесса. Это означает следующее.

Во-первых, вообще говоря, категориальная пара «процесс–механизм» по отношению к процессу саморазвития и механизму самоорганизации чело-

веческой деятельности означает не только рефлексивную «возгонку», но и рефлексивное «обращение». Иначе говоря, вполне возможно представление «самоорганизации» как объективного процесса, механизмом которого является субъективный процесс человеческой деятельности, понимаемый ранее как процесс «саморазвития» (рис. 10). Эта схема есть развитие схемы, представленной на рис. 9. Здесь «механизм» самоорганизации (левая часть рисунка) представлен (понят) как «процесс» саморазвития, который имеет свой механизм самоорганизации, в качестве которого теперь представлен прежний процесс саморазвития, который теперь выступает как «механизм» самоорганизации (правая часть рисунка). Теперь процессы развития организации как процессы человеческой целесообразной деятельности оказываются не только «продуктом» и «результатом» для процессов самоорганизации, но и их усло-

стикам, количественные параметры изменения которых во времени позволят, во-первых, квалифицировать эти изменения именно как «развитие», во-вторых, понять эффективность этих изменений (этого развития).

70