диссертации / 125

.pdf221

Консервативный метод лечения заключался в выполнении иммобилизации стопы и голеностопного сустава с помощью жесткого брейса ниже уровня коленного сустава. Пациентам разрешали дозированную нагрузку в течение двух недель, затем увеличивали нагрузку до полной с учетом болевого синдрома, на

4-й неделе выполняли контрольные рентгенограммы для исключения смещения отломков, срок иммобилизации брейсом составлял 4–6 недель. В последующем пациентам рекомендовали ношение обуви с жесткой подошвой и ортопедической стельки до 3–4 месяцев.

5.3. Лечение изолированных нестабильных повреждений

предплюсны и плюсны

В исследование были включены 38 пациентов с нестабильными изолированными повреждениями предплюсны и плюсны.

При изолированных нестабильных повреждениях мы применяли оперативное лечение. При повреждениях I колонны выполняли открытую репозицию остеосинтез винтами, остеосинтез пластиной (артрориз), фиксацию винтами. Методом выбора при изолированных повреждениях I колонны являлась фиксация винтами. Винты проводили через основание первой плюсневой кости в медиальную клиновидную кость и из медиальной клиновидной кости в основание первой плюсневой кости. Рану зашивали и в послеоперационном периоде рекомендовали возвышенное положение, местное охлаждение, НПВС.

Иммобилизацию стопы и голеностопного сустава осуществляли с помощью жесткого брейса ниже уровня коленного сустава. Пациентам разрешали дозированную нагрузку в течение 4 недель, затем увеличивали нагрузку до полной с учетом болевого синдрома, на 4-й неделе выполняли контрольные рентгенограммы для исключения смещения отломков, срок иммобилизации

222

брейсом составлял 6–8 недель. В последующем пациентам рекомендовали ношение обуви с жесткой подошвой и стелек до 3–4 месяцев.

Клинический пример. Больная К., 54 года, и. б. № 28839, 30.10.2007 г. получила травму в результате прямого удара в область левой стопы. При поступлении обследована, установлен диагноз: закрытый переломовывих основания первой плюсневой кости. Повреждение расценено как изолированное нестабильное повреждение первой колонны (рисунок 5.3). На рентгенограмме и КТ определяется оскольчатый характер перелома (А, С стрелка). При поступлении выполнена открытая репозиция, артрориз 1-го плюсне-клиновидного сустава пластиной (рисунок 5.4).

Рисунок 5.3. Больная К., 54 года. А, С – рентгенограммы и КТ переднего отдела стопы, стрелкой обозначены фрагменты основания первой плюсневой кости;

В – интраоперационная фотография расположения пластины

Рисунок 5.4. Больная К., 54 года Послеоперационные рентгенограммы и КТ переднего отдела стопы

223

Послеоперационный период без особенностей, перелом сросся. Через 10

недель с момента травмы пластина удалена (рисунок 5.5). Результат оценен через

12 месяцев с момента травмы: больная вернулась к прежней активности, жалоб нет, оценка по AOFAS – 97 баллов, FFI – 2 (рисунок 5.6). Через 18 месяцев результат оценен с помощью сокращенного опросника субъективной оценки результатов лечения. Функция восстановлена, жалоб нет, ограничений нет.

Рисунок 5.5. Больная К., 54 года. Рентгенограммы левой стопы после удаления имплантатов

Рисунок 5.6. Больная К., 54 года. Вид стоп через 12 месяцев после травмы

При переломах диафиза 1-й плюсневой кости выполняли остеосинтез пластиной. 1-я плюсневая кость выполняет роль опоры для других костей стопы,

поэтому стабильная фиксация важна для профилактики вторичных смещений.

224

Клинический пример. Больной Л., 34 года, и. б. № 18871, получил травму

29.07.2006 г. После обследования установлен диагноз: закрытый перелом средней трети первой плюсневой кости со смещением (рисунок 5.7). Повреждение расценено как изолированное, нестабильное.

Рисунок 5.7. Внешний вид стопы и рентгеновские снимки при поступлении

В день поступления произведена открытая репозиция, остеосинтез пластиной (рисунок 5.8).

Рисунок 5.8. Больной Л., 34 года. А – Этапы оперативного вмешательства (доступ, остеосинтез пластиной); В – послеоперационная рентгенограмма

225

Послеоперационный период гладкий. Перелом сросся, фиксаторы удалены.

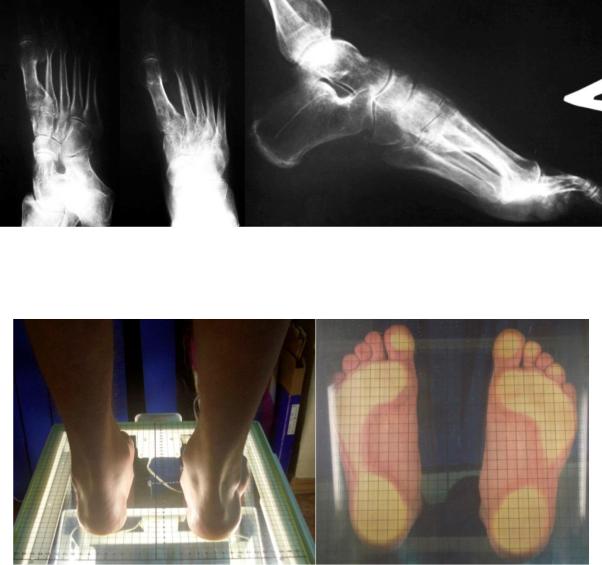

Результат оценен через 12 месяцев: сумма баллов по АОFАS – 3, FFI – 10 (рисунок

5.9).

Рисунок 5.9. Больной Л., 34 года. Вид стопы через 12 мес. после оперативного вмешательства

При изолированных нестабильных повреждениях II редко бывают изолированные переломы. При их лечении мы выбирали оперативную тактику лечения – открытую репозицию с фиксацией винтами. К этой группе относили переломы оснований 2, 3-й плюсневых костей, переломы средней, латеральной клиновидных костей и изолированные переломы ладьевидной кости.

Послеоперационное ведение предполагало иммобилизацию стопы и голеностопного сустава с помощь жесткого брейса ниже уровня коленного сустава. Пациентам разрешали дозированную нагрузку в течение 4 недель, затем увеличивали нагрузку до полной с учетом болевого синдрома, на 4-й неделе выполняли контрольные рентгенограммы для исключения смещения отломков,

срок иммобилизации брейсом составлял 6–8 недель. В последующем пациентам рекомендовали ношение обуви с жесткой подошвой и стелек до 3–4 месяцев.

К изолированным нестабильным повреждениям III колонны относили переломы 4–5-й плюсневых костей и кубовидной кости. Методом выбора при переломах этой группы был открытая репозиция, фиксация спицами, так как операция при лечении повреждений плюсне-кубовидного сустава преследует цель

226 |

|

репозиции. При переломах диафизов выполняли |

открытую репозицию, |

ретроградно-антеградный остеосинтез интрамедуллярной спицей или остеосинтез пластиной.

Переломы 5-й плюсневой кости следует выделить особо из-за особенностей ее кровоснабжения. При переломе основания 5-й плюсневой кости использовали остеосинтез по Веберу, винтами или винтом и стягивающей петлей.

Клинический пример. Больной М., 17 лет, футболист ФК «Краснодар»,

первоначально травму правой стопы получил 03.11.11 г. Выявлен перелом 5-й

плюсневой кости правой стопы без смещения. Лечение осуществлялось гипсовой иммобилизацией. Через 4 недели гипсовая повязка была снята, на контрольных рентгенограммах – признаки замедленной консолидации перелома (рисунок 5.10).

Рисунок 5.10. Больной М., 17 лет. Стрессовый перелом 5-й плюсневой кости

При начале тренировок боли резко усилились. 20.03.12 г. обратился в клинику, обследован, установлен диагноз: закрытый стрессовый перелом 5-й

плюсневой кости. 22.03.12 г. была выполнена операция: открытая репозиция,

остеосинтез 5-й плюсневой кости правой стопы двумя канюлированными шурупами с костной аутопластикой (рисунок 5.11). Послеоперационный период

227

гладкий. После операции 3 месяца без нагрузки, фиксация ортезом. Через

9 месяцев перелом сросся, фиксаторы удалены (рисунок 5.12).

Результат оценен по шкале AOFAS – 96 баллов, FFI – 3 балла. Результат расценен как отличный. Через 18 месяцев проведена оценка по телефону по сокращенному опроснику субъективной оценки, больной вернулся к прежней активности, продолжает тренировки, жалоб нет.

Рисунок 5.11. Больной М., 17 лет. Этап операции, остеосинтез 5-й плюсневой кости винтами и костная пластика. Послеоперационная рентгенограмма

Рисунок 5.12. Больной М., 17 лет Вид нижней конечности и рентгенограмма перед удалением винтов

228

Анализ результатов лечения больных в этой группе показал статистически достоверную разницу результатов лечения в основной (n = 26) и контрольной группах (n = 12). В основной группе было получено больше хороших результатов лечения на 21,8 %, в группе сравнения было больше удовлетворительных результатов и один неудовлетворительный. Достоверность различий частоты хороших результатов лечения подтверждена с помощью критерия хи-квадрат

(р < 0,05).

5.4. Лечение множественных нестабильных повреждений предплюсны и плюсны

Множественные нестабильные повреждения – наиболее тяжелые повреждения предплюсны и плюсны. В эту группу вошли 45 пациентов: 17 пациентов в группу сравнения и 28 пациентов в основную группу. При множественных нестабильных повреждениях важную роль играет стабильность фиксации в соответствии с функцией каждого из поврежденных лучей. Мы считали, что медиальная колонна при множественном нестабильном повреждении являлась «ключом» к стабильности остальных колонн стопы, поэтому нуждалась в максимально стабильном способе фиксации. Принцип фиксации был построен на том, что вначале фиксируются наиболее проксимальные медиальные повреждения, затем – более дистальные и латеральные. Использование артрориза при повреждениях предплюсны и плюсны позволяет стабилизировать первую колонну и создать «фундамент» для фиксации остальных переломов.

При повреждениях I и II колонн (включая соответствующие кости предплюсны) использовали артрориз пластиной, остеосинтез пластиной,

фиксацию винтами (6 пациентов). При переломах диафизов выполняли открытую репозицию, антеградно-ретроградную интрамедуллярную фиксацию спицами или остеосинтез пластиной.

229

При повреждениях II и III колонн (включая соответствующие кости предплюсны) при интактной первой колонне использовали фиксацию винтами (при возможности закрытого устранения выполнялась малоинвазивная фиксация канюлированными винтами под контролем ЭОП), при переломах диафизов – открытая репозиция, антеградно-ретроградная интрамедуллярная фиксация спицами или остеосинтез пластиной (6 пациентов).

При повреждениях I, II и III колонн (включая соответствующие кости предплюсны) методом выбора была проведена операция: фиксация I колонны пластиной (артрориз), фиксацию II колонны выполняли винтами, фиксацию

III колонны – спицами или винтами (5 пациентов). По возможности выполняли закрытое устранение смещения и фиксацию спицами под контролем ЭОП. При переломах диафизов выполняли открытую репозицию, антеградно-ретроградную интрамедуллярную фиксацию спицами или остеосинтез пластиной. Стабильная фиксация первой колонны позволяла избегать миграции фиксаторов и вторичного смещения отломков.

Клинический пример. Больной Е., 23 года, и. б. № 26219, поступил

в клинику 02.10.2007 г. Получил травму, подвернув левую стопу, при падении с высоты 1,5 метров. При поступлении обследован, установлен диагноз:

переломовывих оснований 1, 2, 3-й плюсневых костей со смещением. Полученное повреждение расценено как множественное нестабильное повреждение 1, 2-го лучей (рисунок 5.13). При поступлении выполнена открытая репозиция, артрориз

1-й плюсневой кости пластиной, фиксация 2-й плюсневой кости винтом (рисунки

5.14; 5.15).

230

Рисунок 5.13. Больной Е., 23 года. А – вид стопы при поступлении; В, С, D – рентгенограммы переднего отдела стопы при поступлении

Рисунок 5.14. Больной Е., 23 года. Этап операции