- •Часть I история философии Лекция 1. Возникновение и сущность философского мировоззрения, основные философские направления

- •1. Возникновение и сущность философского мировоззрения

- •2. Структура и функции философии

- •3. Основной вопрос философии и основные философские направления

- •Основной вопрос философии

- •4. Диалектика и метафизика

- •Лекция 2. Философские учения Древнего Востока (Индия и Китай)

- •1. Древнеиндийская философия – астика и настика

- •Настика

- •2. Древнекитайская философия – гносеология, этика

- •Лекция 3. Философия Древней Греции

- •1. Концепции первоосновы мира в Древней Греции. Милетская школа. Пифагор, Гераклит, Демокрит и Анаксагор

- •2. Идеализм Сократа и Платона

- •3. Учение Аристотеля – квинтэссенция древнегреческой философии

- •Лекция 4. Европейская средневековая философия

- •1. Формирование христианской философии

- •2. Номинализм и реализм в средневековой философии

- •3. Философия схоластики как доказательство существования бога

- •Лекция 5. Эмпиризм и рационализм в европейской философии Нового времени

- •1. Экономико-социальные предпосылки и основные черты философии Нового времени

- •2. Английский эмпиризм и сенсуализм XVII в. (ф. Бэкон, т. Гоббс, д. Локк)

- •3. Европейский рационализм XVII–XVIII вв., его значение и ограниченность (р. Декарт, б. Спиноза, в. Лейбниц)

- •Лекция 6. Формирование субъективного идеализма и французский материализм XVIII столетия

- •1. Идеалистический эмпиризм XVIII века. Связь субъективного идеализма и агностицизма (Дж. Беркли и д. Юм)

- •2. Французский материализм XVIII в. (ш. Монтескье, ж. Де Ламетри, д. Дидро, п. Гольбах, к. Гельвеций)

- •Лекция 7. Немецкая классическая философия

- •1. И. Кант – новая гносеология и этика

- •2. Г. Гегель – противоречие системы и метода

- •3. Л. Фейербах – антропологический материализм

- •Лекция 8. Философия марксизма

- •1. Социальные, естественно-научные и научно-гуманитарные источники марксистской философии

- •2. Диалектический материализм – суть нового синтеза

- •3. Социальное учение марксизма – главные постулаты

- •Лекция 9. Русская философия XIX – начала XX столетий

- •1. Специфика философских взглядов революционных демократов XIX в. (а. Радищев, в. Белинский, а. Герцен, н. Чернышевский, н. Добролюбов)

- •2. Религиозно-идеалистическая философия России конца XIX – начала XX вв. (в. Соловьев, н. Бердяев, с. Булгаков, п. Флоренский)

- •Лекция 10. Философский иррационализм XIX–XX столетий

- •1. Источники иррационализма, связь с идеализмом (а. Шопенгауэр, с. Кьеркегор, ф. Ницше)

- •2. Иррационализм и индивидуализм XX столетия – (о. Шпенглер, з. Фрейд) и современный российский иррационализм

- •Лекция 11. Западная философия XX столетия

- •1. Эволюция позитивизма, неопозитивизм, постпозитивизм

- •Второй позитивизм, махизм, или эмпириокритицизм

- •Неопозитивизм

- •Постпозитивизм

- •2. Экзистенциализм

- •3. Неотомизм

- •Лекция 12. Современная западная философия

- •1. Структурализм

- •2. Герменевтика

- •3. Постмодернизм

- •Постструктурализм

- •Часть II основные проблемы современной философии Лекция 13. Материя и основные формы ее существования

- •1. Реальность и материальность. Атрибуты и категории. Единичное и общее

- •2. Явление и сущность

- •3. Монизм и плюрализм

- •4. Философское представление о движении, пространстве и времени

- •Пространство и время

- •Лекция 14. Всеобщие законы развития. Метафизика и диалектика о развитии

- •1. Причина развития и противоречие

- •2. Характер развития – диалектика качества и количества

- •3. Направленность развития – процесс отрицания отрицания

- •Лекция 15. Детерминизм – ведущий мировоззренческий и методологический принцип философии

- •1. Возможность и действительность

- •Возможности

- •«Абстрактные» р → 0 Реальные р → 1

- •2. Необходимость и случайность

- •3. Причинность и детерминизм

- •Лекция 16. Познание как отражение

- •1. Отражение как атрибут материи. Природные и социальные предпосылки сознания

- •2. Роль языка в познавательном процессе

- •3. Связь чувственного и логического в познании

- •Лекция 17. Истина и заблуждение в познании

- •1. Субъект и объект познания. Реальность как объект познания

- •2. Познание как процесс получения истины. Проблема критерия истины

- •Ясность и отчетливость

- •Признание большинством

- •Полезность

- •Проверяемость в чувственном опыте

- •Логичность и доказательность

- •3. Познание и практика

- •4. Наука и паранаука

- •Лекция 18. Философские основания методологии науки

- •1. Связь философских и общенаучных методов познания

- •2. Структура и методология эмпирического знания

- •3. Умозрительное исследование

- •4. Структура и методология теоретического знания

- •Лекция 19. Диалектика исторического развития

- •1. Идеализм и метафизический материализм в философской интерпретации истории. Цивилизационный подход

- •Идеализм как метод рассмотрения развития общества

- •Метафизический материализм в роли социальной методологии. Географический детерминизм и цивилизационный подход

- •2. Диалектический материализм как методология познания глобальных процессов развития общества. Общественно-экономические формации

- •Структура производительных сил

- •Надстройка

- •Общественно-экономические формации

- •Первобытно-общинная формация

- •Рабовладельческая формация

- •Феодальная формация

- •Капиталистическая формация

- •Коммунистическая формация

- •3. Стихийность и сознательность в историческом процессе

- •Лекция 20. Социальная сфера жизни общества

- •1. Метафизические концепции социальной стратификации и субъективно-идеалистическая трактовка общественного развития

- •2. Диалектико-материалистическое понимание социальной структуры

- •Лекция 21. Политическая организация общества

- •1. Происхождение и сущность государства, его типы, формы и основные функции

- •2. Право и правосознание

- •3. Политические организации и политическое сознание

- •Лекция 22. Общественное сознание и его структура. Духовная жизнь

- •1. Общественное сознание – типы, сферы, уровни и формы

- •2. Роль общественного сознания, его обратное воздействие на общественное бытие

- •Религия

- •Искусство

- •3. Духовная жизнь общества

- •Лекция 23. Общество и личность – противоречивое единство

- •1. Индивид, человек, личность

- •2. Личность и общество

- •3. Смысл и цель человеческого существования

- •Для всех или для одного?

- •«Общечеловеческие ценности», собственность и смысл жизни

- •Истина, смысл и бегство в иллюзии

- •Производители, распределители и смысл истории

- •Лекция 24. Общественный прогресс – критерии и проблема направленности

- •1. Проблема прогресса

- •2. Концепции исторического прогресса

- •3. Критерии общественного прогресса и будущее человечества

- •Есть ли смысл в истории?

- •Глобальные проблемы: футурология

- •Заключение

- •Используемая и рекомендуемая литература к части I – история философии

- •К Части II – основные проблемы современной философии

- •Содержание

- •Часть I 5

- •Часть II 279

- •Огородников Владимир Петрович Ильин Виктор Васильевич философия

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

2. Диалектический материализм – суть нового синтеза

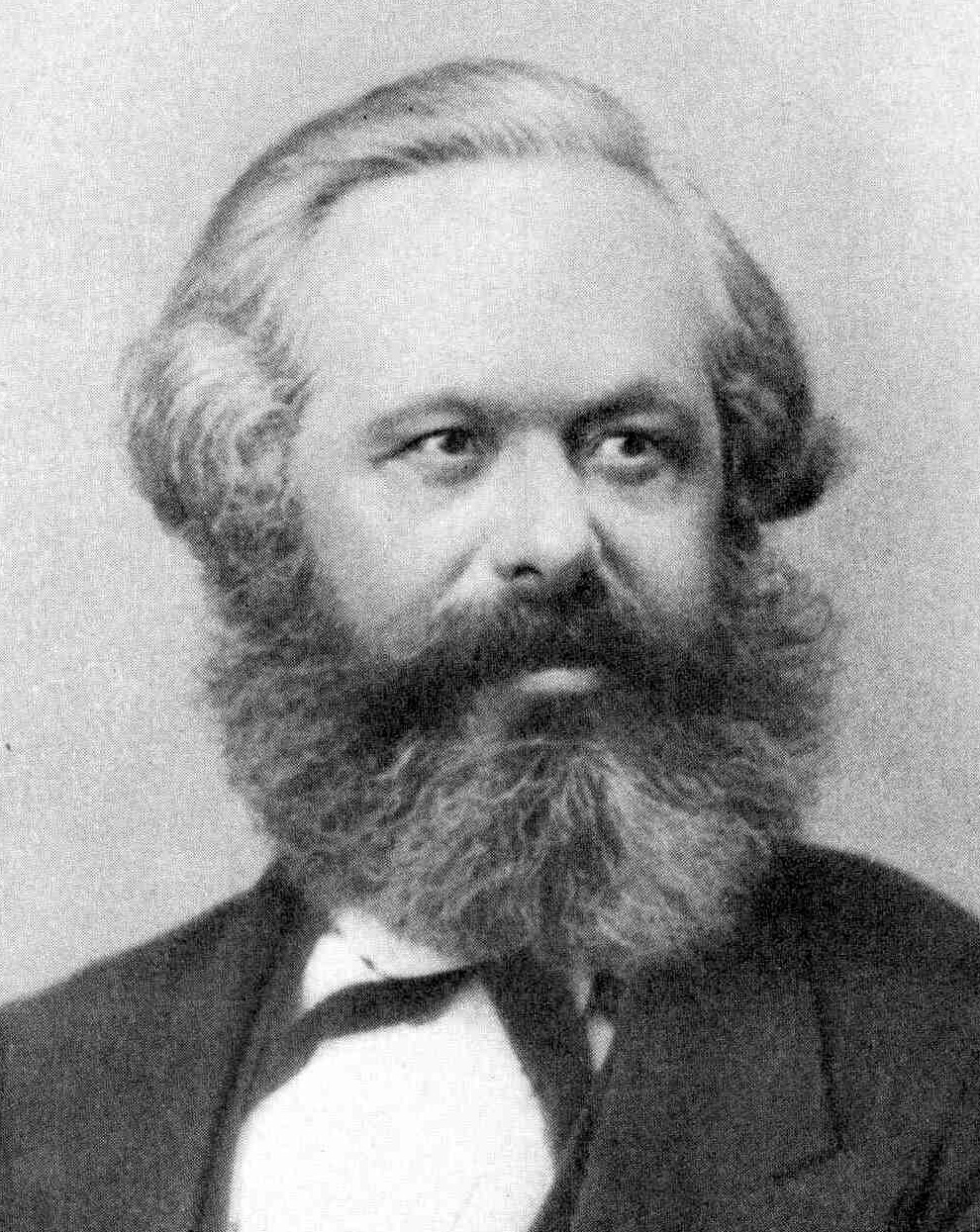

Несколько слов о создателях новой философии.

Карл Генрих Маркс (1818–1883) – выдающийся немецкий философ, экономист. Его научные труды и публикации сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике – теорию прибавочной стоимости, в политике – теорию классовой борьбы. Эти направления стали основой коммунистического и социалистического движения и получили название «марксизм».

Карл Маркс родился в г. Трире в семье адвоката. С 1830 по 1835 гг. учился в гимназии, затем на юридических факультетах Боннского и Берлинского университетов. Маркс испытывал большой интерес к философии и истории. Написал докторскую диссертацию на тему «Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1841). С 1842 г. был сотрудником, а впоследствии редактором «Рейнской газеты». После закрытия газеты в ноябре 1843 г. переехал в Париж, где работал в «Немецко-французском ежегоднике». В 1844 г. началась дружба Маркса с Энгельсом. Они совместно создали такие труды, как «Святое семейство» и «Немецкая идеология».

В 1845 г. Маркс покинул Францию и переехал в Брюссель. Для Союза коммунистов был написан «Манифест коммунистической партии» (1848). В 1848 г. Маркс был арестован и выслан из Бельгии; он снова жил в Париже, затем – в Кельне. Маркс основал «Новую Рейнскую газету». Дважды привлекался к суду, затем был выслан из Пруссии, некоторое время провел в Париже, откуда был выслан. С 1849 г. и до конца жизни Маркс жил в Лондоне. Он писал статьи для «Нью-Йоркской трибуны», экономические работы и т. д. Маркс был одним из организаторов и руководителей I Интернационала. В 1867 г. вышел первый том главного труда Маркса – «Капитала».

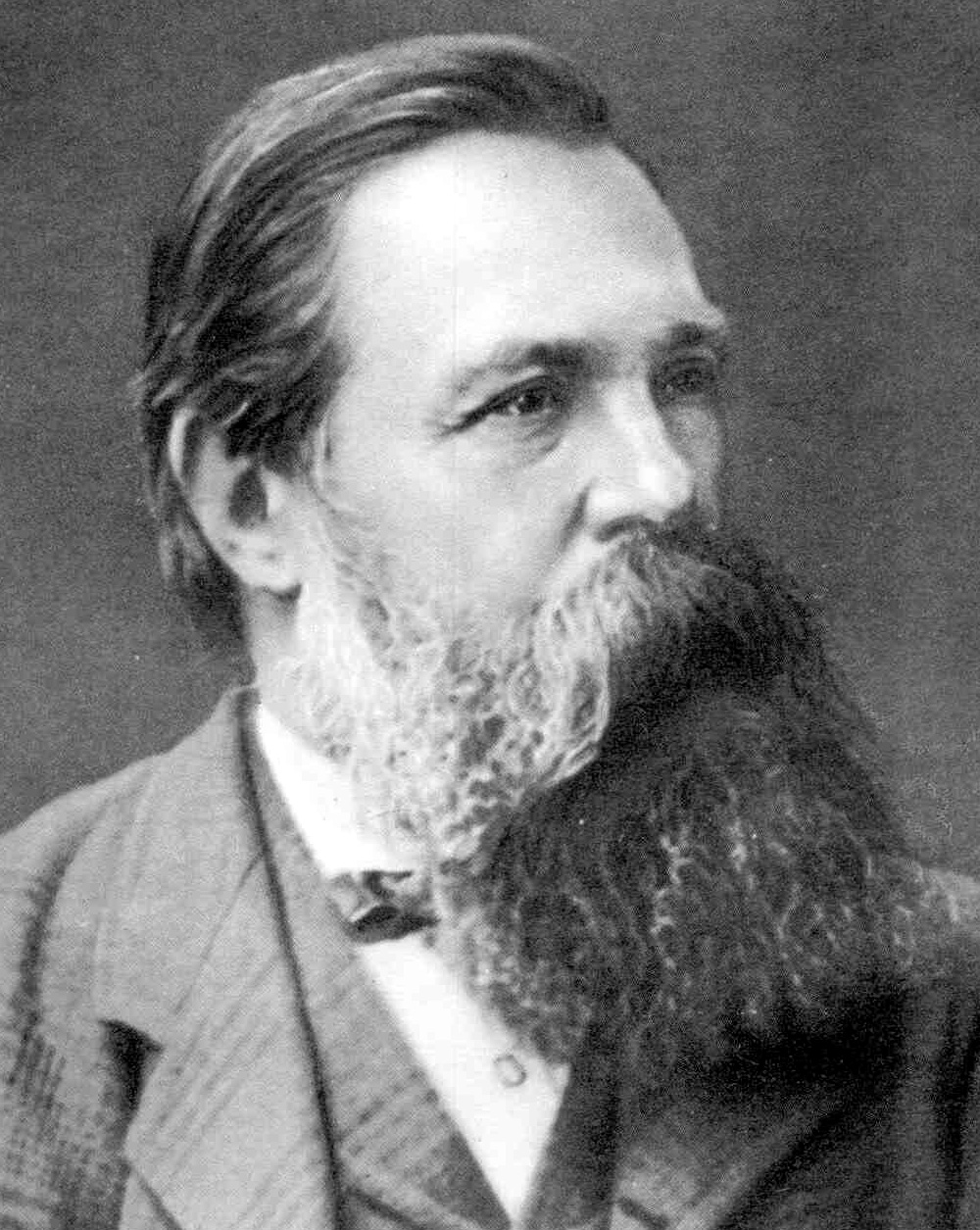

Фридрих Энгельс (1820–1895) родился в семье фабриканта в г. Бармене, учился в городской школе и гимназии. В 1841 г. проходил военную службу в Берлине. Параллельно он посещал лекции в Берлинском университете. В 1842 г. Энгельс переехал в Манчестер, где работал в торговой конторе, совладельцем которой был его отец. В 1845 г. им была написана книга «Положение рабочего класса в Англии». В 1844 г. Энгельс вернулся в Германию, перед этим познакомившись в Париже с Карлом Марксом. В Германии Энгельс занимался революционной деятельностью. Из-за угрозы ареста в 1845 г. переехал в Брюссель, а в 1846 г. – в Париж. С 1848 г. Энгельс жил в Кельне, где работал в газете Маркса. Энгельс принимал участие в восстании 1849 г. После поражения восстания он уехал в Швейцарию, затем жил в Лондоне, Манчестере. Энгельс сотрудничал с I Интернационалом.

Энгельс, как и Маркс, является одним из основоположников материалистического понимания истории. Энгельс совместно с Марксом предпринял диалектико-материалистическую переработку буржуазной политической экономии. Создал вместе с Марксом диалектический материализм, материалистическое понимание истории и научный коммунизм.

Основные черты философии марксизма:

а) соединение диалектики и материализма – диалектический материализм;

б) исторический материализм;

в) связь с практикой.

Марксистская философия исходит из того, что мир материален: все существующее – различные формы движущейся материи, высшей из которых является общество. Мир един и развивается по объективным, не зависящим от сознания людей законам, которые познаются людьми в ходе развития обществ, практики и науки.

Главное в диалектическом материализме – учение о противоречии, закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий источник самодвижения и развития явлений и процессов действительности.

Раскрывая причину всякого развития, этот закон показывает методы воздействия на любой процесс со стороны мыслящего существа, человечества в целом.

Важнейшая особенность марксистской философии, определяющая ее последовательно научный характер, состоит прежде всего в том, что она представляет собой органическое единство материализма и диалектики. Ранее в домарксистской философии по ряду причин получалось так, что материализм был в основном метафизическим, а диалектика была преимущественно идеалистической. Философы не видели связи материализма и диалектики и даже часто противопоставляли их друг другу. Маркс и Энгельс преодолели этот разрыв, создав диалектический материализм.

Материалистический характер марксистской философии означает, что она рассматривает мир таким, каков он есть. Диалектический характер ее означает, что марксистская философия учитывает объективно существующую взаимосвязь явлений действительности, их изменение и развитие, их внутреннюю сложность и противоречивость. С этих позиций нельзя объяснять природу, исходя из каких-то заранее взятых принципов (как это в большинстве случаев делали предшествующие философы), а наоборот, нужно выводить принципы из изучения природы. Такой подход ставит философию на твердую научную почву, освобождает ее от всяких вымыслов, принимаемых на веру догм, от различных схоластических умозрительных конструкций.

Философия марксизма выступает против удвоения мира на посюсторонний и потусторонний. Материальное единство мира обосновывается длительным процессом человеческого познания. Идеальное – высший продукт эволюции материи. «Наше сознание и мышление, каким бы сверхчувственным оно ни казалось, является продуктом вещественного, телесного органа, мозга» (Энгельс).

Марксистская философия отрицает существование каких-то неизменных абсолютов, первоматерии, первовещества. Материя существует в виде качественно разнообразных, изменяющихся вещей, явлений. Основные формы существования материи – пространство и время. Пространство и время существуют объективно, вне и независимо от субъекта. Движение – способ существования материи, оно абсолютно, несотворимо и неуничтожимо. Благодаря движению различные формы материи превращаются друг в друга, составляя единый материальный процесс.

Маркс и Энгельс дали материалистическую интерпретацию законов и категорий диалектики, раскрыли их методологическую роль. Основными законами диалектики являются закон перехода количества в качество, закон взаимного проникновения противоположностей, закон отрицания отрицания. Противоречие является внутренним источником процесса развития, в котором постепенные, эволюционные изменения переходят в скачкообразные, революционные изменения, а отрицание представляет собою уничтожение старой формы при сохранении развивающегося содержания.

Маркс и Энгельс исследовали многочисленные формы противоречий и различные способы их разрешения, многообразные пути перехода от одного качества к другому, различные случаи отрицания и отрицания отрицания (например, в «Капитале» К. Маркса, «Анти-Дюринге» Ф. Энгельса). Так, анализируя превращение ремесленного мастера в капиталиста, Маркс показывает, как постепенное накопление денег и товаров в руках отдельных владельцев в конечном счете приводит к возникновению качественно нового производственного отношения. «Здесь, как и в естествознании, подтверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его «Логике», что чисто количественные изменения на известной ступени переходят в качественные различия.»

Маркс и Энгельс раскрывали методологическую роль категорий явления и сущности, возможности и действительности, необходимости и случайности, причинности и взаимодействия. Так, например, в научном исследовании необходимо видимое движение, выступающее на поверхности явлений, свести к действительному, внутреннему движению. После того как вскрыта сущность явлений, нужно показать, как она проявляется, проанализировать промежуточные звенья, опосредующие сущность и явление и определяющие внешнее выражение сущности. За массой случайностей нужно обнаружить необходимость. Случайность – форма проявления и дополнение необходимости. Самый глубокий уровень познания раскрывает причинные связи и взаимодействие. Взаимодействие тел природы – как неживых, так и живых – включает как гармонию, так и коллизию, как борьбу, так и сотрудничество.

В марксистской философии предлагается новое понимание гносеологии. Из научного решения основного вопроса философии следует, что познание есть отражение материальной действительности в сознании человека, поэтому марксистскую теорию познания Ленин называл также теорией отражения.

Истолкование познания как отражения действительности свойственно всему материализму. Однако домарксовы материалисты не видели, что характер этого отражения зависит от исторического уровня общественного производства, от общественной практической деятельности людей. Они не понимали, что человек познает мир, воздействуя на него и преобразуя его в процессе материального производства, а потому практическая, производственная, трудовая деятельность людей – основа познания. Это оказалось возможным понять только в свете диалектического материализма. Маркс и Энгельс указывают на социальную обусловленность сознания и познания. «Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни.» Само сознание возникло в трудовой деятельности людей. Человек познает мир, воздействуя на него и преобразуя его в процессе материального производства. Общественная практика – и прежде всего материальное производство – образует основу познания и является критерием его истинности.

Показав, что идеи и теории людей зависят от материальной, практической деятельности людей, Маркс и Энгельс обосновали необходимость единства теории и практики и преодолели разрыв между ними, который был свойствен прежней философии. Исходя из того, что развивающаяся общественная практика является основой процесса познания и критерием истины, Маркс и Энгельс смогли объяснить исторический ход человеческого познания, его диалектическое развитие, его закономерности.

Энгельс говорил о противоречии между стремлением человечества к абсолютному знанию и ограниченности на каждом историческом этапе его познавательных способностей. «Это противоречие может быть разрешено только в бесконечном поступательном движении.» Истина и заблуждение всегда относятся только к определенной области. За пределами этой области они могут каждая превратиться в свою противоположность.

Маркс указывал, что исходным пунктом научного исследования всегда является «конкретное живое целое», т. е. некоторый определенный материальный объект. Чтобы изучить объект, его нужно вначале подвергнуть анализу, т. е. мысленно разложить его на составляющие его компоненты, а затем мысленно синтезировать его из этих компонентов. «Расщепление» объекта на составляющие Маркс назвал «движением от конкретного к абстрактному», синтез же его из составляющих – «движением от абстрактного к конкретному». Конкретное, по Марксу, – «единство многообразного», абстрактное – «простое», неразвитое, одностороннее. В процессе исследования конкретное выступает в двоякой форме: вначале как реально существующий объект, а в конце исследования – как результат синтеза абстрактных определений, воспроизведение первоначально конкретного посредством мышления. Такую методологическую установку Маркс применил в своих экономических исследованиях.

Важное место в методологии занимает проблема соотношения исторического и логического как отношения развития научного знания к действительному развитию. Маркс отмечал, что ход мыслей должен начинаться с того же, с чего начиналась история. Логическое есть отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме, т. е. логическое – выраженное в понятиях историческое.