7 семестр / Ферменты-1

.pdf161

Лекция № 20. Ферменты. Классификация, механизм действия, субстратная специфичность

1.Биологическое значение ферментов. Особенности ферментов как биологических катализаторов.

2.Классификация и номенклатура ферментов.

3.Активный центр. Холофермент и апофермент. Строение активного центра ферментов. Механизм действия ферментов. Каталитические свойства ферментов

4.Субстратная специфичность. Специфичность пути превращения

Ферменты - это биокатализаторы, образующиеся в клетке, и представляющие собой простые или сложные белки. Слово фермент происходит от латинского - fermentum -закваска; другое название ферментов - энзимы - происходит от греческого- enzyme - в дрожжах. В 30-х годах XX века некоторые ферменты были выделены в высокоочищенном кристаллическом состоянии. По химической природе кристаллы оказались белковыми.

История изучения ферментов тесно переплетается с историей катализа. Катализом называют ускорение химической реакции, вызванное добавлением малых нестехиометрических количеств катализатора. Катализатор ускоряет реакцию не просто своим присутствием, а взаимодействием с веществом, подвергающимся превращению, но при этом регенерируется в ходе реакции. Ферменты - биокатализаторы - не являются исключением.

Ферменты - это белки, и подобно всем белкам, они могут избирательно присоединять определенные вещества - лиганды. Лиганд, подвергающийся химическому превращению под действием фермента, называют субстратом (S), продукты (P) реакции освобождаются в раствор. Ферменты являются наиболее изученным классом белков. Это объясняется той важной ролью, которую играют ферменты: любое химическое превращение в организме происходит с их участием. К тому же, ферменты, в отличие от других белков, сравнительно легко обнаруживать и измерять их количество по катализируемой реакции.

Особенности ферментов как биокатализаторов

Ферменты как катализаторы имеют ряд особенностей: Высокоэффективные катализаторы - ускоряют реакцию в 1010раз:

1 моль каталазы при 00 С обеспечивает разложение за 1 мин 5 млн. H2O2, в то время как 1 моль Pt катализирует только 2502000 молекул H2O2.

Высокоспецифичны - катализируют, как правило, реакцию одного типа или воздействуют на один субстрат. Это наиболее важное свойство ферментов.

Эффективно работают в мягких условиях.

162

Синтез аммиака по реакции: N2 + 3H2 = 2NH3 проводят при t = 5005500C, p = 107-108Па, ферменты, содержащиеся в бобовых культурах обеспечивают протекание подобного процесса при обычных условиях.

Ферменты - это катализаторы, работу которых можно регулировать.

Классификации ферментов и номенклатура

Классификация ферментов по строению

ФЕРМЕНТЫ

|

|

|

простые- |

сложные- |

|

состоят только из полипептидных |

в состав сложных входят группы |

|

цепей |

небелковой природы |

|

|

|

|

|

кофермент или |

апофермент |

|

простетическая |

(белковая часть |

|

группа |

фермента) |

|

(группа |

|

|

небелковой |

|

|

природы) |

|

ФЕРМЕНТЫ по уровню организации белковых молекул

могут иметь только третичную структуру (одну полипептидную цепь) и четвертичную структуру (несколько полипептидных цепей). Последние - аллостерические ферменты.

Классификация ферментов по типу катализируемой реакции и номенклатура ферментов

Вноменклатуре ферментов, введенной Международным биохимическим союзом (IUB) используется принцип классификации ферментов по типу катализируемой реакции и ее механизму. Основные принципы номенклатуры следующие:

Выделяют 6 классов ферментов, катализирующих 6 типов реакций:

Оксидоредуктазы. Трансферазы. Гидролазы. Лиазы Изомеразы. Лигазы.

Вкаждом из 6 классов имеется несколько подклассов (от 4 до 13). Систематическое название фермента состоит из 2-х частей: названия

субстрата, типа катализируемой реакции и части слова -аза.

163

Дополнительная информация, если она необходима для уточнения, заключается в скобках.

Например:

- |

|

|

- |

|

|

||||||

COO |

|

|

|

|

|||||||

|

|

COO |

|

|

|||||||

CH |

|

OH |

|

|

|

|

|||||

|

NAD |

+ |

= C |

|

O + NADH |

+ |

CO2 |

||||

|

|

||||||||||

|

|||||||||||

|

|

+ |

|

|

+ H + |

||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|||||||||

CH2 |

|

|

CH3 |

|

|

||||||

COO- |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

L-малат |

|

|

пируват |

|

|

||||||

Фермент L-малат:NAD+оксидоредуктаза (декарбоксилаза) |

|||||||||||

Каждый фермент обозначается специальным шифром, указывающим номер класса, подкласса, подподкласса и номер фермента в подподклассе.

Например: 2.6.1.2 - аланин:оксоглутарат-аминотрасфераза.

Помимо систематического названия указывается рабочее название

фермента.

Принципы построения рабочего названия фермента

Оксидоредуктазы - ферменты, катализирующие реакции окислениявосстановления.

Окисление может осуществляться двумя путями: а) Отщепление от субстрата атомов водорода.

В этом случае рабочее название там, где это, возможно, включает термин дегидрогеназа.

Например:

COO- |

|

COO- |

|||||

C |

|

O |

+ NADH + H+ |

= |

CH |

|

OH + NAD+ |

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

CH3 |

|

CH |

|||||

|

|

|

|

3 |

|

||

Название фермента включает название донора водорода и термин -

дегидрогеназа: лактатдегидрогеназа.

Альтернативой этому может быть использование термина - редуктаза. Название редуктаз складывается из названия акцептора атомов водорода и термина - редуктаза.

Например:

164

- |

2(NADPH H+ |

NAD+) |

- |

COO |

|

|

COO |

CH2 |

|

|

CH2 |

HO C CH3 |

|

|

HO C CH3 + CoASH |

CH2 |

|

|

CH2 |

C O |

|

|

CH2 |

SCoA |

|

|

OH |

гидроксиметилглутарилКоА |

мевалоновая кислота |

|

Гидроксиметилглутарил-СоА-редуктаза

Термин оксидаза употребляется, когда акцептором водорода является кислород. Например, цитохромоксидаза.

б) Включение в молекулу субстрата кислорода.

Ферменты, катализирующие данную реакцию, называются оксигеназами (монооксигеназами или диоксигеназами, в зависимости от количества атомов кислорода, включенных в молекулу субстрата). В результате действия монооксигеназ на ароматические соединения происходит гидроксилирование этих соединений, такие ферменты называют также гидроксилазами.

Пример:

H3N |

+ |

|

CH |

|

COO- |

H3N |

+ |

|

CH |

|

COO- |

|

|

|

|

||||||||

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

CH2 |

|

|

|

CH2 |

||||

|

|

|

|

|

+ O2 |

|

|

|

|

|

+ H2O |

OH

Фенилаланингидрокусилаза (фенилаланинмонооксигеназа)

H3N |

+ |

|

CH |

|

COO- |

H3N |

+ |

|

CH |

|

COO- |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

CH |

+ O2 |

|

|

|

CH |

|||

|

2 |

|

|

2 |

|

||||||

|

|

SH |

|

|

|

SO2H |

|||||

Цистеиндиоксигеназа

Трансферазы катализируют реакции переноса различных групп от одного субстрата, который является донором, к другому - акцептору. В зависимости от переносимых групп ферменты носят названия метилтрансферазы, аминотрансферазы, ацетилтрансферазы и т.д.

Рабочее название трасфераз обычно строится по типу: акцептор - переносимая группа - термин трансфераза.

165

HO |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

N(CH3)3+ + CH3 |

|

C SCoA = CH3 |

|

C |

|

O |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

N(CH3)3+ |

+ CoASH |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

O |

|

|||||||||||||

Холинацетилтрансфераза

Реже название фермента складывается по типу: донор - переносимая группа - трансфераза. такой тип названия характерен для аминотрансфераз.

CH3 |

+ |

COO- |

|

|

CH3 |

|

COO- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

NH |

+ CH2 |

|

C |

|

O |

+ |

CH2 |

||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

- |

|

CH |

|

|

|

- |

CH2 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

COO |

|

|

|

2 |

|

COO |

|

|

|

NH3+ |

|||||||||

|

|

|

|

|

C |

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

COO- |

|

|

|

|

|

|

COO- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Аланинаминотрансфераза (т.к. 2-оксоглутарат-универсальный сборщик аминогрупп).

В ряде случаев используются специальные термины, например: киназа переносит фосфатные группы от АТФ на какой-либо акцептор. Название складывается из названия акцептора и термина киназа.

COO- |

COO- |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

OPO3H + ADP = |

C |

|

O + ATP |

||

|

|

||||||

|

|||||||

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

CH3 |

||||||

фосфоенолпируват Фермент - пируваткиназа.

Гидролазы катализируют разрыв связей в молекуле за счет присоединения молекул воды. Название складывается из названия субстрата + окончание аза.

NH2 |

|

|

|

|

|

|

NH2 |

|||||

C NH |

|

|

NH2 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

(CH2)3 |

|||||||

NH |

+ H2O |

= C |

|

O + |

||||||||

|

|

|

|

|

+ |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

(CH2)3 |

|

|

CH NH3 |

|||||||||

|

NH |

|

|

- |

||||||||

|

|

|

||||||||||

|

|

|

+ |

2 |

COO |

|||||||

CH NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

COO- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

аргинин |

|

мочевина |

орнитин |

|||||||||

Фермент - аргиназа.

Некоторые ферменты этого класса имеют название, в состав которого не входит окончание аза.

Например, ацетоацетилкофермент А

166

|

|

O |

|

|

O |

|

|

|

O |

|

O |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

C |

|

OH + KoASH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SKoA |

|

H O = |

CH C |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

CH C |

CH C |

+ |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

3 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ацетоацетилКоА |

|

|

ацетоацетат |

|||||||||||||||||||

Фермент - ацетоацетилКоАгидролаза.

К гидролазам относятся все пищевые ферменты, а также ферменты, входящие в состав лизосом - амилолитические, протеолитические, липолитические, нуклеазы, фосфотазы.

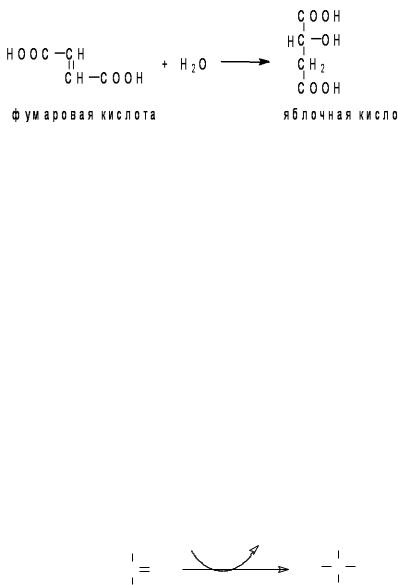

Лиазы катализируют разрыв связи в молекуле или отрыв фрагмента с образованием двойной связи. Для ферментов этого класса часто употребляется термины декарбоксилаза, карбоксилаза, дегидратаза,

гидратаза, альдолаза. Название строится из названия субстрата + соответствующий термин.

- |

H |

|||||

COO |

C |

|

O + CO2 |

|||

C |

|

O |

|

|||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|

||||

CH3 |

CH3 |

|||||

пируват ацетальдегид

Фермент - пируватдекарбоксилаза.

COOH |

|

|

COOH |

||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

+ |

H2O |

CH |

|

OH |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

CH2 |

||||

HC |

|

|

|

||||

|

|

|

|

COOH |

|||

COOH |

|

|

|||||

фумарат (фумаровая кислота) малат (яблочная кислота)

Фермент - фумаратгидратаза

|

COOH |

CH3 |

|

|

COOH |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

||

CH2 + |

C |

|

O |

+ |

CoASH |

||||||||||

|

|||||||||||||||

|

HO |

|

C |

|

COOH |

||||||||||

|

|

|

|

SCoA |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

C |

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

CH2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

COOH |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

COOH |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Щавелевоуксусная кислота |

Лимонная кислота |

|

|

||||||||||||

(оксалоацетат) |

|

|

|

|

(цитрат) |

|

|

||||||||

Фермент - цитратсинтаза.

Изомеразы катализируют превращения в пределах одной молекулы, т.е. катализируют реакции внутримолекулярной перестройки. Название ферментов зависит от типа реакции изомеризации.

Например:

D-аланин L-аланин (фермент - аланинрацемаза)

глюкозо-6-фосфат фруктозо-6-фосфат (фермент -

глюкозофосфатизомераза).

167

Лигазы (синтетазы) катализируют присоединение молекул друг к другу за счет энергии макроэргических фосфодиэфирных связей молекулы АТФ. Название складывается следующим образом: конечный продукт реакции + термин «синтетаза»

COO- |

ATФ АДФ + Ф |

O |

|

|

C NH |

|

|||

CH2 |

|

CH2 |

2 |

|

|

|

|

||

CH2 |

|

CH2 |

|

|

CH NH3+ |

+ NH |

CH |

NH |

+ |

- |

3 |

|

3 |

|

|

|

- |

|

|

COO |

|

|

|

|

|

COO |

|

||

|

|

|

||

глутамат |

|

глутамин |

|

|

|

|

|

|

|

Фермент - глутаминсинтетаза.

В качестве источников энергии могут выступать и другие нуклеотиды

(ГТФ).

COO- |

ГДФ + Ф |

ГТФ |

|

|

COO- |

||

CH2 |

|

CH2 |

+ KoASH |

CH2 |

|

||

|

CH2 |

|

|

C O |

|

C O |

|

|

|

|

|

SKoA |

|

OH |

|

сукцинилКоА |

сукцинат |

||

Фермент - СукцинилКоАсинтетаза.

В реакциях, где одним из исходных соединений является СО2 используют термин карбоксилаза. Название фермента: название субстрата + термин «карбоксилаза».

АТФ |

АДФ + Ф |

CH3 C COO- + CO2 |

-OOC CH2 C COO- |

O |

O |

пируват |

оксалоацетат |

Фермент - пируваткарбоксилаза.

Список ферментов

Все известные ферменты занесены в специальный справочник, в котором информация о ферментах суммирована в виде таблицы.

|

|

|

|

Таблица. |

Список ферментов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шифр |

Рабочее |

Реакция |

Систематическое |

Примеча |

|

название |

|

название |

ние |

КФ1. |

Лактатдеги |

L-лактат + |

L-лактат:НАД+- |

Окисляет |

168

1.1.27 |

дрогеназа |

НАД+ |

оксидоредуктаза |

и др. |

|

|

пируват + |

|

оксимоно |

|

|

НАДН Н+ |

|

карбонов |

|

|

|

|

ые |

|

|

|

|

кислоты |

В настоящее время существуют постоянно пополняющиеся базы данных, в которых содержится информация обо всех известных ферментах. Эти базы данных доступны в Интернете. Например, адрес в Интернете международной базы данных "Enzyme nomenclature database": http://expasy.hcuge.ch/sprot/enzyme.html

Активный центр ферментов

Ферменты (с точки зрения строения) – это глобулярные белки, которые имеют в глобуле полость или щель определенных размеров – активный центр фермента.

Общие черты активного центра фермента: а.ц.ф. – небольшая часть белковой молекулы;

а.ц.ф. – имеет строго определенную трехмерную структуру и размеры; а.ц.ф. – формируется из аминокислотных остатков, удаленных в

первичной структуре, но сближенных в третичной структуре;

а.ц.ф. – состоит из связывающего и каталитического участков.

Если белок сложный, то простетическая группа входит в состав а.ц. фермента.

Вся белковая молекула укладывается определенным образом в пространстве, образуя единственно возможный (термодинамически устойчивый) вариант третичной структуры данного белка, а следовательно и уникальный активный центр данного фермента.

Механизм действия ферментов (на примере фермента холинэстеразы)

Субстрат данного |

фермента: ацетилхолин – медиатор передачи |

|||||||||||||

нервного импульса. |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

O |

|

|

CH3 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

CH3 |

|

C |

|

O |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

N |

+ |

CH3 |

||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH3 |

|

В ответ на выделение окончанием нервного волокна ацетилхолина, следует ответная реакция возбуждения нервной клетки. Чтобы этот процесс протекал непрерывно, после каждого акта передачи нервного импульса вызвавшая возбуждение порция ацетилхолина должна быть гидролизована. Скорость гидролиза: 1-2 мкг (порция) за 0,1-0,2 мс.

|

|

O |

|

|

CH3 |

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

O |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

CH3 |

|

C |

|

O |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

N |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

N+ |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

CH |

HO |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

CH |

+ CH |

|

C |

|

OH |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH3 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

ацетилхолин |

|

|

|

|

|

холин |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

169

Активный центр фермента состоит из двух функционально важных и пространственно разделенных участков:

связывающего, куда входит карбоксильная группа -COO- , электростатически взаимодействующая с заряженным азотом N+ субстрата;

каталитического, ответственного за эстеразную активность фермента,

всостав которого входят остатки Ser, His,Tir.

Впроцессе реакции атом водорода гидроксильной группы Tir активного центра связывается с атомом кислорода ацетилхолина (будущая спиртовая группа продукта реакции – холина). В результате увеличивается положительный заряд на углеродном атоме ацетильной группы субстрата, который атакуется отрицательно заряженным атомом кислорода серина. Отрицательный заряд на атоме кислорода серина возникает в результате образования водородной связи между атомом Н серина и атомом N

гистидина. Связь |

между |

С (ацетила) и |

О (холина) разрывается с |

образованием в |

качестве |

промежуточного |

соединения ацетилсерина. |

Отщепляющийся от серина протон связывается кислородным атомом тирозина, и первоначальное состояние тирозина восстанавливается. Гидролиз ацетилсерина начинается с диссоциации молекулы воды за счет взаимодействия протона с атомом N гистидина. Освободившийся гидроксил атакует сложноэфирную связь ацетилсерина. Результатом гидролиза является освобождение уксусной кислоты. Ион водорода (Н+), временно связанный с гистидином, освобождается и связывается с кислородом серина. Образовавшиеся холин и уксусная кислота освобождаются из активного центра за счет диффузии.

Все описанные выше процессы более или менее одновременно. Гидролиз ацетилхолина происходит благодаря согласованному действию всех функциональных групп активного центра.

Причины высокой каталитической активности.

Фермент поддерживает микроокружение субстрата в активном центре в состоянии отличном от его состояния в водной среде.

Располагает реагирующие атомы в правильной ориентации и на необходимом расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить оптимальное протекание реакции.

За счет кооперативного взаимодействия субстрата и нескольких остатков аминокислот в активном центре фермент снижает энергию активации данной реакции.

Специфичность ферментов

Субстратная специфичность

Структура активного центра фермента комплементарна структуре субстрата, т.е. соответствует ему по 1) форме, 2) размерам и 3) способности взаимодействовать. Это является причинами высокой специфичности ферментов.

170

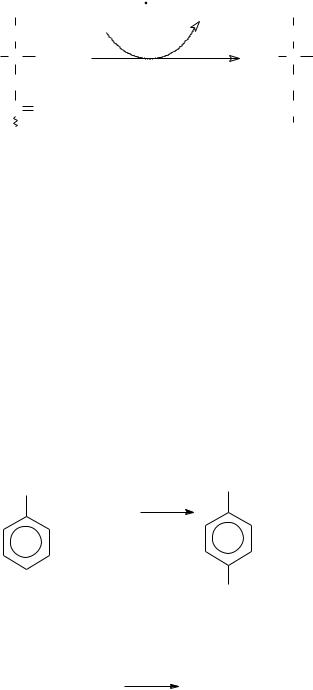

Первоначально модель активного центра, предложенная Э.Фишером, трактовала взаимодействие субстрата и фермента по аналогии с системой «ключ-замок» – модель «жесткой матрицы». Однако эта модель объясняла лишь абсолютную субстратную специфичность. Фермент с абсолютной специфичностью катализирует превращение какого-либо одного субстрата. Например, фумараза катализирует только реакцию фумаровой кислоты с водой:

Кошланд предложил модель индуцированного соответствия. Главная черта этой модели – гибкость каталитического центра. В модели Фишера каталитический центр считается заранее подготовленным под форму молекулы-субстрата. В модели Кошланда субстрат индуцирует конформационные изменения фермента, и лишь в результате этих аминокислотные остатки и другие группы фермента принимают пространственную ориентацию, необходимую для связи с субстратом и катализа. Эта модель позволяет объяснить относительную специфичность фермента.

Активный центр фермента имеет трехмерную структуру, поэтому ферменты проявляют в большинстве случаев абсолютную оптическую специфичность за исключением эпимераз (рацемаз), которые катализируют взаимопревращение оптических изомеров.

Кроме того, большинство субстратов образуют, как правило, не меньше трех связей с ферментом. Благодаря такой «трехточечной фиксации» симметричная молекула может проявлять асимметрию.

COO- NADH H+ NAD+ |

COO- |

C O |

HO C H |

CH |

CH3 |

3 |

|

пируват |

L-лактат |

|

|

(опт. неакт) |

|

Химические изменения могут происходить только с группой 1, но не 2.