7 семестр / Ингибиторы-Общий путь катаболизма-1

.pdf

220

Лекция. Игибиторы дыхательной цепи. Коэффициент фосфорилирования. Окислительное декарбоксилирование пирувата

Ингибиторы и разобщители окисления и фосфорилирования

Ингибиторы ферментов цепи переноса электронов и окислительного фосфорилирования

Ферментные комплексы |

|

Ингибиторы |

|

|

|

||

Комплекс I (НАДН-дегидрогеназа) |

Ротенон (инсектицид) |

||

|

|

Барбитураты |

(амобарбитал, |

|

|

секобарбитал) |

|

|

|

Пиерицидин А (антибиотик) |

|

|

|

|

|

Комплекс |

III |

антимицин А (антибиотик) |

|

(убихинолдегидрогеназа) |

|

|

|

|

|

|

|

Комплекс IV (цитохромоксидаза) |

CO, CN-, H2S, N3- |

|

|

Комплекс V (АТФ-синтаза) |

|

олигомицин (антибиотик) |

|

|

|

дициклогексилкарбодиимид |

|

|

|

|

|

АТФ/АДФ-транслоказа |

|

атрактилозид |

|

|

|

|

|

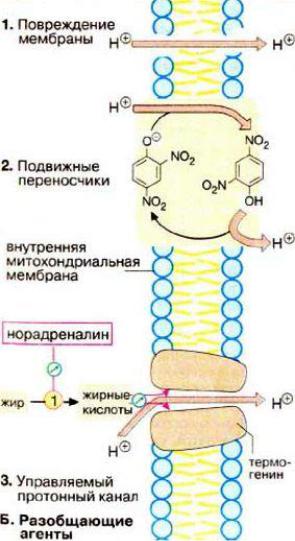

Разобщение окисления и фосфорилирования

Некоторые вещества разобщают окисление и фосфорилирование. Например, 2,4-динитрофенол:

OH |

|

- |

|

O |

|

NO |

+ |

NO |

2 |

- H |

|

|

2 |

|

|

+ |

|

|

+ H |

|

NO |

|

NO |

2 |

|

|

|

|

2 |

Это гидрофобное вещество легко диффундирует через митохондриальную мембрану как в ионизированной, так и в неионизированной форме и, следовательно, может переносить ионы водорода через мембрану в сторону их меньшей концентрации. Поэтому 2,4- динитрофенол уничтожает электрохимический потенциал митохондриальной мембраны, а энергия рассеивается в форме теплоты. Потребление кислорода и окисление субстратов при этом продолжается, но синтез АТФ невозможен.

221

Поскольку энергия окисления при разобщении рассеивается, то разобщители повышают температуру тела (пирогенное действие).

Коэффициент фосфорилирования (Р/О)

При окислении субстратов, идущих с участием НАД-зависимых дегидрогеназ происходит включение трех молей фосфата в АДФ и образования 3 моль АТФ в расчете на 1/2 моль потребляемого кислорода О2

(Р/O = 3)/

При окислении субстратов через флавиновые дегидрогеназы образуется 2 моль АТФ (Р/О = 2).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН И ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ

Превращение энергии пищевых веществ в организме включает следующие этапы:

аккумуляция в НАДН или ФАДН2 высокоэнергетических электронов; превращение в форму электрохимического потенциала митохондриальной мембраны; аккумуляция в АТФ;

использование АТФ для совершения работы.

222

На всех этапах трансформации часть энергии рассеивается в форме теплоты:

теплота |

|

теплота |

теплота |

НАДН |

+ |

АТФ |

Работа |

Δμ H |

В состоянии покоя расходование энергии на внешнюю работу минимально и теплопродукция становится главным путем расхода энергии. В частности, значительный вклад в образование теплоты вносят транспортные АТФ-азы. Например, Na+-K+-АТФаза. Такое состояние энергетического обмена называют основным обменом. Интенсивность теплового обмена можно оценить по величине теплопродукции. Для взрослого человека она равна примерно 350 кДж/ч (2000 ккал за сутки). Калорийность потребляемой пищи должна быть равна этим тратам.

Характеристика общего пути катаболизма

К общему пути катаболизма относятся окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и цикл лимонной кислоты (ЦЛК). Некоторые специфические пути вливаются в общий путь на стадии пирувата, другие - на стадии ацетил-КоА. Ряд веществ вступает в общий путь катаболизма на промежуточных стадиях ЦЛК. Именно в общем, пути катаболизма образуется основная масса первичных доноров водорода для дыхательной цепи, хотя они образуются и в специфических путях катаболизма.

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

. Общая характеристика пируватдегидрогеназного комплекса

При окислении глюкозы, глицерина и аминокислоты аланина образуется пировиноградная кислота (пируват). Пируват далее может быть окислен до СО2 в общем пути катаболизма. Реакции промежуточного обмена протекают в цитоплазме, а окисление пирувата - в митохондриях, поэтому пируват транспортируется в митохондрии специальным переносчиком через мембрану. Первый шаг катаболизма пирувата - окислительное декарбоксилирование.

Вэтом процессе участвуют ферменты, работающие в определенной последовательности и объединенные в мультиферментный

пируватдегидрогеназный комплекс (ПДГК).

Всостав этого комплекса входит 3 фермента и 5 коферментов. Ферменты:

Пируватдегидрогеназа (Е1) Дигидролипоилацетилтрансфераза (Е2)

Дигидролипоилдегидрогеназа (Е3).

223

Коферменты:

Тиаминдифосфат (ТДФ) - производное витамина В1

|

NH |

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

N |

CH |

N |

S |

|

O |

O |

|

2 |

|

|

||||

|

|

|

|

CH |

CH |

O P O P OH |

|

H C |

N |

H C |

2 |

2 |

|

|

|

3 |

|

3 |

|

|

OH |

OH |

|

|

|

|

|

|

|

||

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД+) - производное витамина никотинамида РР

Флавинадениндинуклеотид (ФАД) - производное витамина В2 Кофермент А (КоА-SH)

Липоевая кислота ковалентно связана с боковой цепью лизина фермента Е2 (липоамид)

|

|

O |

|

CH |

C |

|

2 |

|

S |

S |

NH |

1. |

CH |

|

- |

|

+ |

+ E |

|

ТДФ |

||

|

C COO |

+ H |

1 |

|||||||

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

пируват |

|

|

|

|

|

|

||

2. |

E |

1 |

ТДФ CH CH |

+ |

|

|

E2 |

|||

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

OH |

|

|

|

S |

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

окисленный |

|||

|

|

|

|

|

|

|

липоамид |

|||

3. |

|

|

|

E |

+ |

KoA SH |

||||

|

|

|

|

2 |

||||||

|

|

|

S HS |

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

4. |

|

|

|

E2 |

+ E3 |

ФАД |

|

|||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

SH |

SH |

|

|

|

|

|

|

|

5. |

|

E |

3 |

ФАДН |

+ |

НАД |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

(CH ) |

E |

2 |

|

|

|

|

|

|

||

|

2 4 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Lys |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CO |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

1 |

ТДФ CH CH |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

OH |

|

||

|

|

гидроксиэтилтиамин- |

|

|||||||

|

|

дифосфат |

|

|

||||||

|

|

E |

1 |

ТДФ + |

E |

2 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S HS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ацетиллипоамид |

|||

|

|

|

|

|

E |

2 |

+ KoA S С CH |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

SH |

|

|

SH |

|

|

|

O |

|

||

восстановленный |

|

|||||||||

ацетил-КоА |

||||||||||

липоамид |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

E |

2 |

+ E |

3 |

ФАДН |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

||

S |

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E3 |

ФАД + |

|

|

|

+ |

|

||||

НАДН + Н |

|

|||||||||

Две последние реакции необходимы для регенерации активных форм коферментов, участвующих в окислительном декарбоксилировании пирувата. Образовавшийся в пятой реакции НАДН поступает в дыхательную

224

цепь под действием НАДН-дегидрогеназы. При окислении в дыхательной цепи 1 моль НАДН образуется 3 моль АТФ.

Суммарное уравнение окислительного декарбоксилирования пирувата:

CH |

- |

+ KoA SH + НАД |

+ |

KoA S С CH |

+ НАДН + CO |

C COO |

|

||||

3 |

|

|

|

3 |

2 |

|

O |

|

|

O |

|

пируват |

|

|

ацетил-КоА |

|

|

Регуляция ферментов пируватдегидрогеназного комплекса

Ингибирование продуктами реакции:

Ацетил-КоА и НАДН подавляют активность ПДГ-комплекса. Регуляция нуклеотидами по принципу обратной связи.

Пируватдегидрогеназа ингибируется ГТФ и активируется АМФ. Регуляция путем ковалентной модификации.

Пируватдегидрогеназа дезактивируется при фосфорилировании по остатку серина киназой пируватдегидрогеназы, при этом образуется неактивная фосфорилированная форма фермента (ПДГ-b) . При дефосфорилировании, катализируемом фосфотазой, активность фермента восстанавливается (ПДГ- a). Ацетил-КоА и НАДН являются положительными эффекторами киназы пируватдегидрогеназы. НАДН и ацетил-КоА накапливаются при увеличении клеточного заряда, поэтому увеличение уровня АТФ также приводит к увеличению активности киназы. При увеличении концентрации пирувата, АДФ, КоА-SH, НАД+ активность киназы снижается, а, следовательно, возрастает количество активной формы ПДГ-а.

10.6. Значение окислительного декарбоксилирования пирувата

Реакции пируватдегидрогеназного комплекса связывают метаболические пути гликолиза, глюконеогенеза, синтеза жирных кислот с циклом лимонной кислоты. ПДГ-комплекс имеет огромное значение в поддержании гомеостаза. Энергетический метаболизм аэробных тканей (например, мозга) очень зависит от превращения пирувата в ацетил-КоА, поэтому такие ткани более чувствительны к нарушениям ПДГ-комплекса. Большинство нарушений, связанных с недостаточностью пируватдегидрогеназной активности, обусловлены мутациями пируватдегидрогеназы. Главными последствиями таких нарушений являются энцефалопатии и церебральные молочные ацидозы.