- •Билеты к экзамену по муниципальному праву 2020/2021

- •Муниципальное право как отрасль права. Предмет и метод муниципального права.

- •По субъектам (сторонам), участвующим в муниципально-правовых отношениях:

- •По пространственным пределам:

- •Источники муниципального права.

- •Федеральные нпа:

- •Региональные нпа

- •4. Договоры и обычаи

- •3. Местное управление в России до середины XIX в. Реформы местного самоуправления в России во второй половине XIX в.

- •Организация местной власти в советский период.

- •Местное самоуправление в современной России: понятие, сущность. Основные этапы реформы (с начала 90-х г. По н.В.).

- •Основные теории местного самоуправления.

- •Конституционная модель местного самоуправления. Конституционная реформа 2020 г.: содержание поправок и их значение для развития местного самоуправления.

- •Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской Федерации.

- •4. Гарантия использования форм императивной демократии.

- •3. Самостоятельность осуществления собственной компетенции.

- •4. Подконтрольность государству при осуществлении делегированных полномочий.

- •2. Многообразие организационных форм осуществления мсу.

- •Конституционное право граждан на местное самоуправление.

- •Понятие и система принципов местного самоуправления.

- •Европейская хартия местного самоуправления. Общая характеристика.

- •Особенности англосаксонской системы местного самоуправления (на примере Великобритании).

- •Особенности континентальной системы местного самоуправления (на примере Франции).

- •Регионы:

- •Департаменты

- •Коммуны

- •Особенности cмешанной системы местного самоуправления (на примере фрг).

- •Основные принципы территориальной организации муниципальной власти.

- •Поселенческое начало территориальной организации местного самоуправления: его значение, содержание. Муниципальный округ.

- •Соотношение муниципально-территориального и административно-территориального устройства.

- •Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образований и критерии их формирования.

- •Двухуровневая организация местного самоуправления типа «муниципальный район-поселение».

- •Двухуровневая организация местного самоуправления типа «городской округ с внутригородским делением – внутригородской район».

- •Порядок изменения границ муниципальных образований.

- •Создание, преобразование и упразднение муниципальных образований.

- •Особенности организации местного самоуправления в городах-наукоградах, зато (закрытых административно-территориальных образованиях), на приграничных территориях.

- •Раздел 8 фз о Госгранице:

- •Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения (на примере г. Москва).

- •Глава 9. Организация местного самоуправления в городе москве

- •Система местного самоуправления: общая характеристика.

- •Местный референдум.

- •Муниципальные выборы.

- •Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

- •Обращения граждан.

- •Собрания и конференции граждан.

- •Сходы граждан.

- •32. Правотворческая инициатива.

- •33. Публичные слушания.

- •34. Территориальное общественное самоуправление.

- •1. Самостоятельность населения в определении структуры органов мсу

- •2. Разделение полномочий (не властей).

- •5) Только для сельских поселений и внутригородских территорий гфз (абз. 2 ч. 2 ст. 34 131-фз):

- •36. Представительные органы в системе местного самоуправления.

- •37. Полномочия представительных органов местного самоуправления.

- •38. Организация деятельности представительных органов местного самоуправления.

- •39. Статус депутата представительного органа местного самоуправления.

- •40. Статус главы муниципального образования.

- •41. Статус главы местной администрации. Порядок замещения должности главы местной администрации.

- •Полномочия по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения:

- •42. Организация деятельности местной администрации.

- •43. Статус избирательной комиссии муниципального образования (икмо).

- •44. Муниципальная служба. Общая характеристика.

- •45. Статус муниципального служащего.

- •46. Временное осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления органами государственной власти.

- •47. Временная финансовая администрация.

- •1. Временная финансовая администрация, введенная в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании), осуществляет следующие полномочия:

- •48. Межмуниципальное сотрудничество: понятие, формы.

- •49. Понятие и виды муниципальных правовых актов, основные требования, предъявляемые к ним.

- •50. Устав муниципального образования. Общая характеристика.

- •51. Порядок принятия устава муниципального образования, внесения в него изменений и дополнений. Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований.

- •52. Правотворческий процесс в муниципальных образованиях.

- •53. Компетенция муниципальных образований. Общая характеристика.

- •54. Вопросы местного значения.

- •55. Участие органов местного самоуправления в осуществлении публичных функций во взаимодействии с органами государственной власти.

- •56. Полномочия органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого предпринимательства.

- •57. Разграничение полномочий в муниципальном праве.

- •58. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства.

- •59. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

- •Полномочия органов мсу поселений (в ГрК всего 11):

- •Полномочия органов мсу муниципальных районов (в ГрК всего 7):

- •Полномочия органов мсу городских округов (в ГрК всего 12):

- •60. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования и культуры.

- •Регламентация:

- •2) Полномочия органов мсу в сфере культуры (ст. 40 Основ законодательства рф о культуре):

- •61. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и осуществления этих полномочий.

- •62. Общая характеристика экономической основы местного самоуправления.

- •63. Основания возникновения и прекращения права муниципальной собственности.

- •64. Состав муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом.

- •65. Местный бюджет. Общая характеристика.

- •66. Местный бюджетный процесс.

- •67. Доходы местного бюджета.

- •68. Расходы местного бюджета.

- •69. Понятие и виды юридической ответственности органов местного самоуправления, их должностных лиц.

- •70. Ответственность представительного органа муниципального образования.

- •71. Ответственность должностных лиц местного самоуправления.

- •72. Государственный контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления.

- •73. Общественный контроль в системе местного самоуправления.

- •74. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- •75. Судебная форма защиты права на местное самоуправление.

Основные теории местного самоуправления.

Теория свободной общины (естественных прав общины, теория свободной пашни).

Свободная община – исторически первая, определённый уровень гражданский активности, но гораздо важнее то, что, с одной стороны, имеет значение качество публичного управления, но всегда к нему должен идти общественный контроль, и вся система будет работать при условии финансовой подушки (свободные города в Ср. века).

Основные идеи теории свободной (естественной) общины заключаются, во-первых, в наличии у общины по своему характеру естественного и неотчуждаемого права заведовать своими делами; во-вторых, в обязанности государства уважать свободу общинного самоуправления; в-третьих, в определенной первичности общинного самоуправления перед государственным управлением. В целом эта теория сформировалась в первой половине XIX в. Ее правовые истоки, находившиеся в бельгийском и французском праве, получили теоретическое развитие в трудах Туре, Токвиля, Гербера, Аренса и др. Особый упор в ней делается на то, чтобы подчеркнуть общность людей, живущих на соответствующей территории, а также на то, чтобы каждый человек воспринимал себя как часть сообщества, основой которого является не только совместность проживания и интересов, но и духовная близость людей (укрепляемая зачастую религиозным единством).

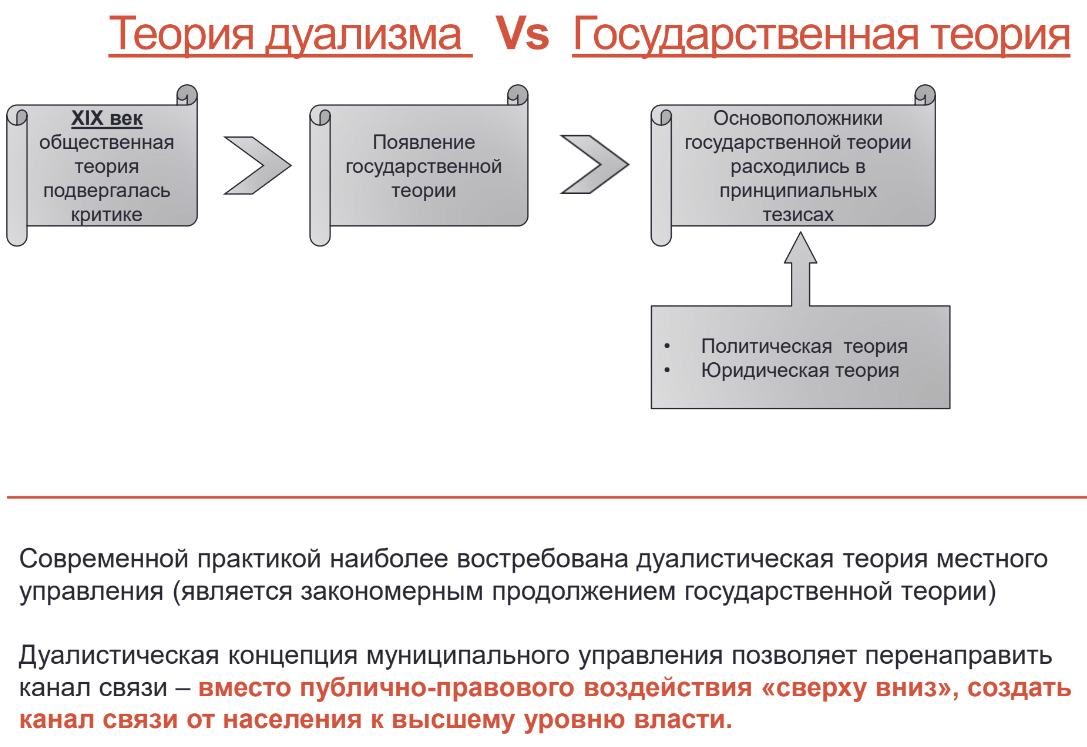

Общественная (хозяйственная) теория МСУ

Эта теория, пришедшая на смену теории свободной общины, также в своей основе исходила из противопоставления государства и общины. Ее основатели и исследователи — Р. Моль, А.И. Васильчиков, О. Ресслер, Гирке, Шефорле и другие — брали за основу не столько самоуправляющуюся общину как субъект права на самоуправление, сколько содержание коммунальной деятельности. Существуют как бы две категории дел: собственно государственные и дела общественные. Вторые — это преимущественно хозяйственные дела; они не имеют политического характера и должны решаться органами, создаваемыми местным сообществом, а не государством. Определяя суть этой теории, Н.М. Коркунов писал: «Общественная теория видит сущность самоуправления в предоставлении местному сообществу самому ведать свои общественные интересы и в сохранении за правительственными органами заведования одними только государственными делами. Общественная теория исходит, следовательно, из противоположения местного общества государству, общественных интересов — политическим, требуя, чтобы общество и государство ведали только своими собственными интересами».

Недостаток - зачастую нельзя разграничить политические и хозяйственные вопросы.

Критики данной теории не соглашались прежде всего с пониманием местного самоуправления как инициативы исключительно населения. Подобный подход сближал статус самоуправляющихся территориальных образований со статусом просто общественных союзов с их возможными как общественными, так и частноправовыми, т.е. хозяйственными, целями. Отмечая принципиальные различия, Н.М. Коркунов писал: государство предоставляет свободу создания союзов, но не требует их образования, не делает их существование обязательным; в то же время государство, напротив, обязательно организует местные общения, определяет их устройство, указывает их обязательные предметы деятельности. «Существование и деятельность местных общений, хотя и самоуправляющихся, не факультативны, а обязательны. Они не только могут быть, но и должны быть, государство не допускает их только, а требует».

Существенным недостатком общественно-хозяйственной теории было и то, что с ее помощью невозможно разграничить дела собственно общинные (местные) и государственные, порученные для исполнения общинам.

Будучи в чем-то полезной с точки зрения идейно-теоретического обоснования широкого развития самоуправления, наделе она быстро показала свою бесперспективность и нежизненность. Во-первых, как форма публичной власти местное самоуправление существенно отличается от общественных объединений; не может оно и уподобиться хозяйственным организациям. Во-вторых, на повестке дня многие годы оставалась и сохраняется в наши дни проблема распределения обязанностей по управлению публичными делами между центральными и местными властями, когда и государственные дела решаются на уровне местного самоуправления, и локальные интересы становятся частью общегосударственной политики. Поэтому некая замкнутость местного самоуправления на делах якобы сугубо местных невозможна.

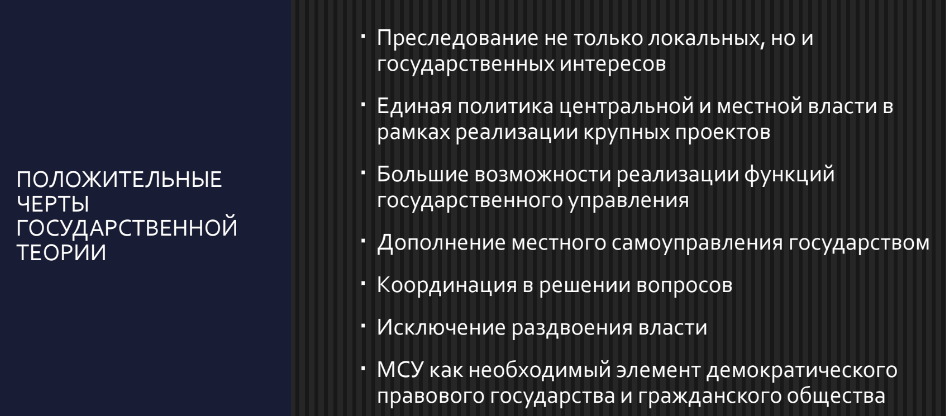

Государственная теория

Согласно этой теории, местное самоуправление рассматривается как форма распределения обязанностей по решению государственных дел между центральными и местными властями. Важнейшая причина такого распределения состоит в том, что центр не в состоянии осуществлять управление обширной страной; к тому же он ни перед кем не несет ответственности, может игнорировать различия в местных условиях, быть консервативным в своих идеях, приемах власти, не справляться с большим объемом властных функций и т.д. Отсюда возникает необходимость в определенной автономии мест. Соответственно это поставило проблему разграничения полномочий между центральными и местными органами власти. Основоположники этой теории, Рудольф фон Гнейст и Лоренц фон Штейн, «видели в самоуправлении не самостоятельное заведование местным обществом их собственными, отличными от государственного управления делами, а возложение на местное общество задач государственного управления». Правда, при важной особенности: местное самоуправление осуществляется не государственными чиновниками (если это было бы так, вместо местного самоуправления налицо имелось бы административное управление), а при помощи местных жителей и посредством их самоорганизации.

Следовательно, можно выделить такие характерные черты этой теории:

— государство передает задачи местного управления органам, формируемым местным сообществом;

— органы местного самоуправления находятся под контролем местного сообщества и одновременно

— под надзором государства; хотя прямого руководства местным самоуправлением со стороны государственных органов нет; — органы местного самоуправления, в отличие от государственных, не являются выразителями исключительно государственной воли; они имеют собственные, особые интересы, которые могут не совпадать с интересами государства.

Государственная теория местного самоуправления не была едина. Она разделялась на политическое направление (Гнейст) и юридическое направление (Штейн). Необходимым условием самоуправления Гнейст считал наличие выборных, безвозмездных почетных должностей. Экономическую независимость от правительства он связывал с самостоятельностью местного самоуправления в повседневной деятельности. Эта точка зрения критиковалась многими современниками и не имела широкого распространения. Штейн и его преемники, представляя юридическое направление государственной теории местного самоуправления, исходили из особого правового положения самоуправляющегося местного сообщества, являющегося юридическим лицом — корпорацией публичного права.

Характеризуя государственную теорию местного самоуправления, Н.М. Коркунов обращал внимание на зависимый характер местного самоуправления. Он писал: «Самостоятельное право властвования имеют только государства. Самоуправляющиеся местные общины осуществляют права власти по поручению государства, как его права, и поэтому подлежат в этой своей деятельности надзору государства не только в отношении к внешней ее законности, в отношении к соблюдению установленных законом границ, но и в отношении к ее содержанию. Государство следит не только за тем, чтобы органы самоуправления не нарушали чужих прав, не выходили из пределов предоставленной им компетенции, но и за тем, чтобы они действительно выполняли возложенные на них функции государственного управления, чтобы они пользовались данными им полномочиями власти согласно указанной государством цели».

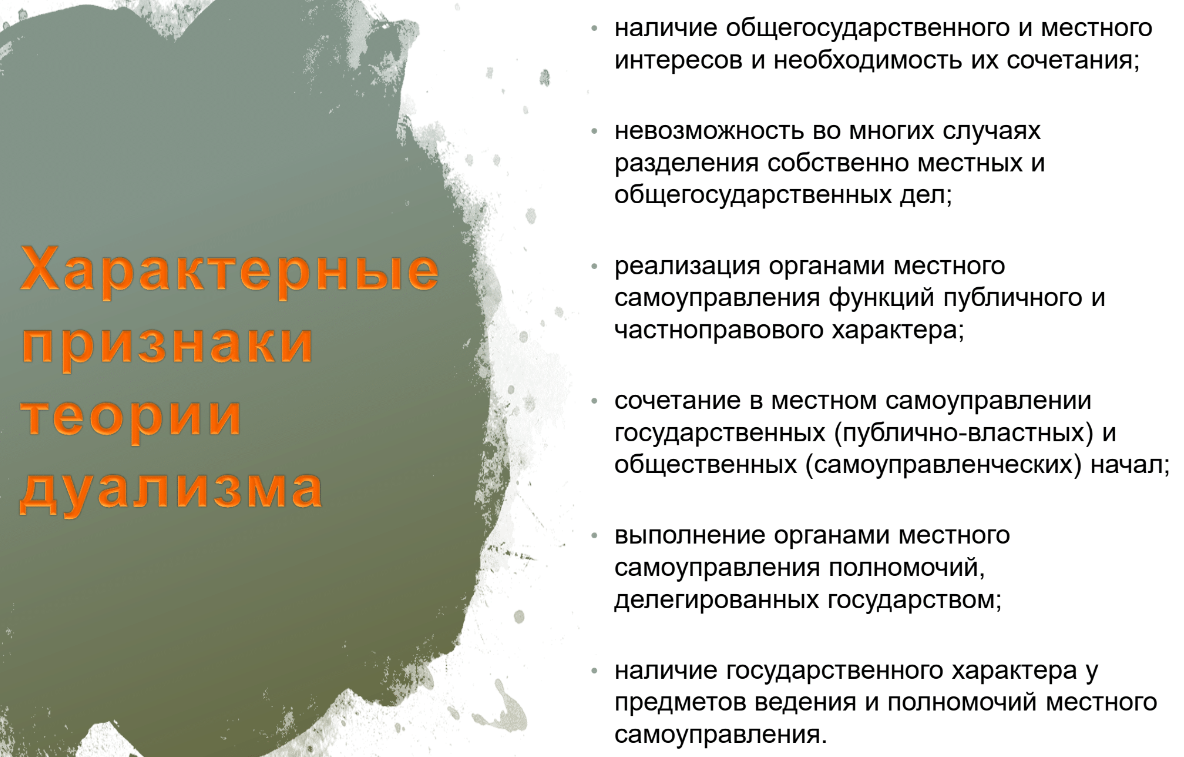

Теория дуализма

Двойственная природа местного самоуправления, которая служит основой теории муниципального дуализма, получила развитие в последнее десятилетие XX в. В значительной степени она связана с признанием того, что ни одна из ранее отмеченных теорий не соответствует всему многообразию существующих видов местного самоуправления, так как возводит в абсолют какой-либо один из признаков местного самоуправления. Теория дуализма разработана еще недостаточно, однако ее содержание характеризуют следующие признаки:

— наличие общегосударственного и местного интересов и необходимость их сочетания;

— невозможность во многих случаях разделения собственно местных и общегосударственных дел;

— реализация органами местного самоуправления функций публичного и частноправового характера;

— сочетание в местном самоуправлении государственных (публично-властных) и общественных (самоуправленческих) начал;

— выполнение органами местного самоуправления полномочий, делегированных государством;

— наличие государственного характера у предметов ведения и полномочий местного самоуправления.

Дуализм местного самоуправления проявляется также в том, что, с одной стороны, оно не учреждается государством, а признается и гарантируется им, т.е. рассматривается как естественное и неотчуждаемое право населения (см., например, ст. 12 Конституции РФ). Однако, с другой стороны, создание муниципальных образований и соответственно определение вопросов местного значения, местных дел, полномочий органов местного самоуправления и т.д. имеет производный от государства характер и, конечно же, регулируется государством.