- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Зоология беспозвоночных»

- •1. Краткая история зоологии. Принципы зоологической систематики. Бинарная номенклатура видов.

- •2. Содержание и задачи науки зоологии. Разделы зоологии и науки их изучающие. Система царства животных. Значение зоологических исследований для сельскохозяйственного производства.

- •3. Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика. Систематика подцарства, что положено в ее основу.

- •4. Класс Саркодовые. Характеристика, представители, значение.

- •5. Класс Жгутиковые. Характеристика, представители, значение. Растительные и животные жгутиконосцы.

- •6. Трипанозомы, лейшмании. Систематическое положение, образ жизни, значение.

- •7. Класс Споровики. Характеристика типа, представители, особенности размножения и развития, значение.

- •8. Малярийный плазмодий. Систематическое положение, жизненный цикл, значение.

- •9. Кокцидии. Систематическое положение, жизненный цикл, значение.

- •10. Тип Микроспоридии. Характеристика, особенности размножения, представители, значение.

- •11. Инфузории. Характеристика, особенности размножения, представители, значение.

- •12. Тип Ресничные. Характеристика типа, представители, значение. Инфузории рубца жвачных.

- •13. Паразитические представители одноклеточных животных. Где паразитируют и какие заболевания вызывают.

- •14. Подцарство Многоклеточные. Происхождение многоклеточных животных, их классификация.

- •16. Симметрия тела животных. Размножение животных (бесполое и половое). Характеристика. Примеры.

- •17. Тип Пластинчатые. Характеристика типа. Особенности строения и развития, представители, значение.

- •18. Тип Губки. Характеристика типа, особенности строения, представители, значение.

- •19. Тип Кишечнополостные. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •20. Гидроидные. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •21. Коралловые полипы. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •22. Сцифоидные медузы. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •23. Сравнительная характеристика губок и кишечнополостных.

- •24. Тип Гребневики. Характеристика типа, особенности строения, представители, значение.

- •25. Тип Плоские черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •26. Ресничные черви. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение.

- •27. Дигенетические сосальщики. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития в связи с паразитическим образом жизни. Многообразие сосальщиков, их значение.

- •28. Кошачий сосальщик, печеночный сосальщик. Систематическое положение и жизненные циклы. Значение.

- •29. Моногенетические сосальщики. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития в связи с паразитическим образом жизни. Многообразие сосальщиков, их значение.

- •31. Ленточные черви. Систематическое положение. Особенности строения в связи с паразитическим образом жизни. Представители, значение.

- •32. Эхинококк. Систематическое положение. Особенности размножения и развития. Значение.

- •33. Лентецы. Систематическое положение. Особенности строения, основные представители и циклы их развития, значение.

- •34. Тип Круглые черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение круглых червей.

- •35. Нематоды. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение. Свободноживущие нематоды.

- •36. Круглые черви - паразиты животных и человека. Общая характеристика, основные представители и их жизненные циклы.

- •37. Круглые черви - паразиты растений. Общая характеристика, основные представители и их жизненные циклы, значение

- •38. Волосатики и Коловратки. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •39. Скребни. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •40. Тип Кольчатые черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение кольчатых червей.

- •41. Многощетинковые черви. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития. Представители, значение.

- •42. Малощетинковые черви. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития. Представители, их роль в почвообразовательных процессах.

- •43. Пиявки. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •44. Тип Моллюски. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •45. Брюхоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •46. Двустворчатые моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •47. Головоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •48. Тип Членистоногие. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение членистоногих.

- •49. Подтип Жабернодышашие. Класс Ракообразные. Особенности строения, систематика, представители, значение.

- •50. Подкласс Жаброногие. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •51.Подкласс Максиллоподы. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •52. Подкласс Высшие раки. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •53. Десятиногие раки. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение.

- •54. Подтип Хелицеровые. Класс Пау кообразные. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •55. Скорпионы. Фаланги. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •56. Пауки. Систематическое положение. Особенности строения в связи с наземным образом жизни. Биология, представители, значение.

- •57. Паразитиформные клещи. Систематическое положение. Особенности биологии, представители, значение.

- •58. Иксодовые клещи. Систематическое положение. Особенности биологии, представители, значение.

- •59. Трахейнодышащие. Характеристика подтипа, особенности строения, классификация, представители, значение.

- •60. Многоножки. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение.

- •61. Надкласс Шестиногие. Характеристика, особенности строения, экология, представители, значение.

- •62. Строение основных типов ротовых аппаратов насекомых. Привести примеры их функционального разнообразия.

- •63. Систематика классов насекомых (подклассы, отделы, отряды, представители, значение).

- •I. Подкласс низшие, или первичнобескрылые — Apterygota

- •II. Подкласс высшие, или крылатые — Pterygota

- •I. Подкласс низшие, или первичнобескрылые — Apterygota

- •II. Подкласс Высшие или крылатые - Pterygota

- •64. Первичнобескрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •65. Насекомые с неполным превращением. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •66. Стрекозы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •67. Прямокрылые. Тараканы. Богомолы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •68. Вши. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •69. Равнокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •70. Пухоеды и Власоеды. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •71. Полужесткокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •72. Насекомые - паразиты животных. Представители, их систематическое положение, особенности строения, размножения и развития, значение.

- •73. Насекомые с полным превращением. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •74. Блохи. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •75. Перепончатокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение. Одомашненные виды.

- •76. Чешуекрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение. Одомашненные виды.

- •77. Жесткокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •78. Двукрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители.

- •79. Насекомые - вредители с.-х. Растений. Представители, их систематическое положение, особенности строения, размножения и развития, значение.

- •80. Тип Иглокожие. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение. Нет

- •81. Щупальцевые. Систематическое положение. Особенности строения, систематика, представители, значение.

- •82. Происхождение и эволюция дыхательной системы у беспозвоночных животных.

- •83. Происхождение и эволюция нервной системы у беспозвоночных животных.

74. Блохи. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

Домен: Эукариоты

Царство:Животные

Тип:Членистоногие

Класс:Насекомые

Отряд:Блохи

Тело блох сжато с боков, узкое, гладкое, снабжено щетинками и шипами, помогающими передвигаться и удерживаться в густой шерсти и между перьями хозяев, в складках одежды, а также в субстрате их гнёзд и в норах. На голове и груди часто имеются зубчатые гребни (ктенидии). Длина тела у разных видов варьирует от 1 до 5 мм, но у самок некоторых видов может достигать 10 мм за счёт гипертрофического разрастания брюшка после начала питания. Антенны всегда располагаются позади простых глаз и в состоянии покоя помещаются в специальных углублениях — усиковых ямках. Антенны могут использоваться самцами для удержания самки во время копуляции. Ротовой аппарат блох - колюще-сосущего типа. Характеризуется преобразованием в стилеты эпифарингса (непарный стилет) и лациний (парные стилеты), сочленяющихся с максиллярными лопастями. Нижняя губа с парой лабиальных щупиков преобразована в створки футляра для компонентов хоботка. Мандибулы у взрослых блох полностью утрачены. Имеют три пары конечностей. Грудь снабжена сильными конечностями, обеспечивающими насекомому быстрое перемещение в покровах хозяина, способность удерживаться на шероховатых поверхностях под любым углом. Часто передвигаются прыжками, используя при этом для толчка вторую и особенно третью пары ног. В задней части брюшка, позади VIII тергита, располагается имеющийся только у блох своеобразный сенсорный орган — абдоминальный сенсиллиум, или пигидий, снабжённый трихоботриями (осязательными волосками) и способный улавливать колебания воздуха.

Блохи сами по себе вызывают у человека два заболевания — пуликоз и саркопсиллёз. Кроме этого, они являются переносчиками многих опасных инфекций. Установлено, что около 60 видов блох может передавать в природе более 25 различных болезней, а в экспериментальных условиях число их значительно увеличивается. Также блохи могут быть промежуточными хозяевами некоторых паразитических червей, таких как нематоды.

Pulex irritans, Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Spilopsyllus cuniculi, Xenopsylla cheopis — это блохи человека, кошек, собак, кроликов и крыс, соответственно.

75. Перепончатокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение. Одомашненные виды.

Домен: Эукариоты

Царство:Животные

Тип:Членистоногие

Класс:Насекомые

Отряд:Перепончатокрылые

Строение

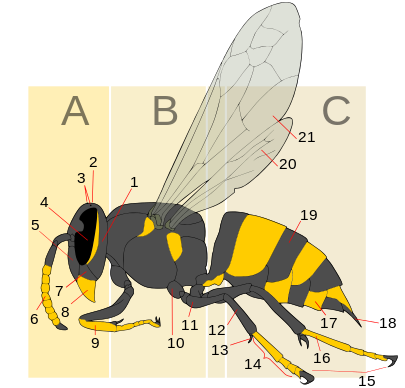

осы: 1-виски, 2-затылок, 3-оцеллии, 4-глаза,

5-наличник, 6-усики, 7-щека, 8-жвалы,

9-передняя нога, 10-тазики средних ног,

11-бедро, 12-голень, 13-шпора, 14-лапка,

16-основной членик задних лапок, 17-стернит,

18-жало, 19-тергит, 20-заднее крыло, 21-переднее

крыло.

Строение

осы: 1-виски, 2-затылок, 3-оцеллии, 4-глаза,

5-наличник, 6-усики, 7-щека, 8-жвалы,

9-передняя нога, 10-тазики средних ног,

11-бедро, 12-голень, 13-шпора, 14-лапка,

16-основной членик задних лапок, 17-стернит,

18-жало, 19-тергит, 20-заднее крыло, 21-переднее

крыло.

Голова, грудь и брюшко резко обособлены. Усики антенны развиты в весьма различной степени и имеют от 3 до 60 члеников. Ротовые органы или чисто грызущего типа. Членики груди плотно соединены между собой. Брюшко весьма различной формы, состоит из 6—8 члеников. Ноги перепончатокрылых ходильные. Крылья всегда перепончатые, прозрачные или окрашенные, с редкой сетью жилок, иногда вовсе без них; первая пара крыльев всегда длиннее задней.

Перепончатокрылые демонстрируют более или менее резкий половой диморфизм; самцы нередко сильно отличаются от самок величиной, окраской, развитием крыльев, органов чувств и т. д. У общественных перепончатокрылых, кроме самцов и самок, есть ещё недоразвитые самки, неспособные к оплодотворению, — так называемые рабочие, которые, в свою очередь, могут быть разного строения, так что в одной общине может быть от трёх до пяти разных родов или каст индивидов (самцы, самки и 1—3 формы рабочих). Наиболее крупные из всех каст это яйцекладущие самки, матки или царицы (муравьиная матка, пчелиная матка). Наряду с обыкновенным размножением путём оплодотворённых яиц у перепончатокрылых распространено также размножение без оплодотворения (партеногенетическое). При этом из неоплодотворённых яиц могут развиваться лишь самцы (например, у пчёл, у которых самка по произволу оплодотворяет откладываемые яйца; неоплодотворённые и потому дающие самцов яйца могут откладывать также и рабочие пчёлы) или и самки (например, у орехотворок). Иногда (у орехотворок) партеногенетические поколения могут чередоваться с половыми (гетерогония).

Превращение перепончатокрылых полное. Личинки представляют весьма различное строение. У одних (пилильщиков) личинки живут свободно на листьях, по внешнему виду похожи на личинок (гусениц) бабочек (отсюда название — ложные гусеницы) и имеют 3 пары грудных и 6—8 пар брюшных ног. У рогохвостов (Siricidae) личинки живут в дереве или (Cephidae) в стеблях и ветвях растений и имеют 3 пары недоразвитых грудных ног. У остальных перепончатокрылых личинки живут в гнездах или внутри питательных веществ и бывают лишены ног.

Куколки перепончатокрылых всегда относятся к типу свободных куколок (Pupa libera; см. Насекомые). Перед окукливанием личинка обыкновенно делает из выделяемых ею шелковинок рыхлый или плотный кокон, тогда как другие окукливаются без кокона.

Высшие перепончатокрылые (Apocrita) в большинстве своём энтомофаги (реже — вторичные фитофаги, галлобразователи)

Хищные (муравьи, осы) и паразитические перепончатокрылые (наездники) являются важнейшими естественными регуляторами численности организмов, которыми они питаются. Растительноядные перепончатокрылые (пилильщики и другие) потребляют значительную часть растительного прироста, а пчёлы — важнейшие опылители цветковых растений[37][39].

Перепончатокрылые, прежде всего, в лице пчёл, это одна из важнейших групп насекомых-опылителей.

Большая часть известных в мире паразитоидов (более 50 % от примерно 140 тыс. видов) обнаружена в отряде перепончатокрылые (67 000 видов; от истинных паразитов они отличаются тем, что в итоге убивают своего хозяина, а их взрослая стадия свободноживущая)[45]. Самые важные паразитоиды в пределах этой большой группы — это наездники (Ichneumonidae, Braconidae, Proctotrupoidea, Platygastroidea и Chalcidoidea) и некоторые осы из Chrysidoidea (Bethylidae, Chrysididae, Dryinidae) и Vespoidea, парализующие жертву.