- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Зоология беспозвоночных»

- •1. Краткая история зоологии. Принципы зоологической систематики. Бинарная номенклатура видов.

- •2. Содержание и задачи науки зоологии. Разделы зоологии и науки их изучающие. Система царства животных. Значение зоологических исследований для сельскохозяйственного производства.

- •3. Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика. Систематика подцарства, что положено в ее основу.

- •4. Класс Саркодовые. Характеристика, представители, значение.

- •5. Класс Жгутиковые. Характеристика, представители, значение. Растительные и животные жгутиконосцы.

- •6. Трипанозомы, лейшмании. Систематическое положение, образ жизни, значение.

- •7. Класс Споровики. Характеристика типа, представители, особенности размножения и развития, значение.

- •8. Малярийный плазмодий. Систематическое положение, жизненный цикл, значение.

- •9. Кокцидии. Систематическое положение, жизненный цикл, значение.

- •10. Тип Микроспоридии. Характеристика, особенности размножения, представители, значение.

- •11. Инфузории. Характеристика, особенности размножения, представители, значение.

- •12. Тип Ресничные. Характеристика типа, представители, значение. Инфузории рубца жвачных.

- •13. Паразитические представители одноклеточных животных. Где паразитируют и какие заболевания вызывают.

- •14. Подцарство Многоклеточные. Происхождение многоклеточных животных, их классификация.

- •16. Симметрия тела животных. Размножение животных (бесполое и половое). Характеристика. Примеры.

- •17. Тип Пластинчатые. Характеристика типа. Особенности строения и развития, представители, значение.

- •18. Тип Губки. Характеристика типа, особенности строения, представители, значение.

- •19. Тип Кишечнополостные. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •20. Гидроидные. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •21. Коралловые полипы. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •22. Сцифоидные медузы. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •23. Сравнительная характеристика губок и кишечнополостных.

- •24. Тип Гребневики. Характеристика типа, особенности строения, представители, значение.

- •25. Тип Плоские черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •26. Ресничные черви. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение.

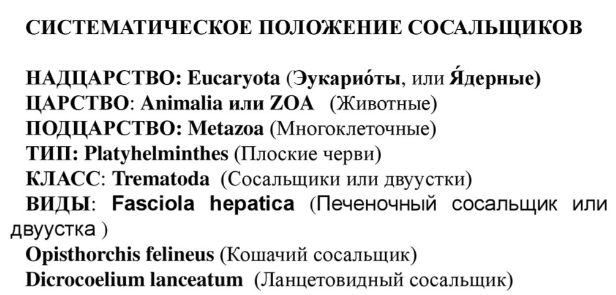

- •27. Дигенетические сосальщики. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития в связи с паразитическим образом жизни. Многообразие сосальщиков, их значение.

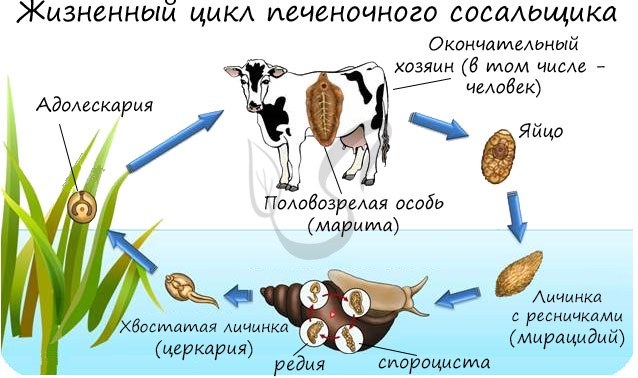

- •28. Кошачий сосальщик, печеночный сосальщик. Систематическое положение и жизненные циклы. Значение.

- •29. Моногенетические сосальщики. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития в связи с паразитическим образом жизни. Многообразие сосальщиков, их значение.

- •31. Ленточные черви. Систематическое положение. Особенности строения в связи с паразитическим образом жизни. Представители, значение.

- •32. Эхинококк. Систематическое положение. Особенности размножения и развития. Значение.

- •33. Лентецы. Систематическое положение. Особенности строения, основные представители и циклы их развития, значение.

- •34. Тип Круглые черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение круглых червей.

- •35. Нематоды. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение. Свободноживущие нематоды.

- •36. Круглые черви - паразиты животных и человека. Общая характеристика, основные представители и их жизненные циклы.

- •37. Круглые черви - паразиты растений. Общая характеристика, основные представители и их жизненные циклы, значение

- •38. Волосатики и Коловратки. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •39. Скребни. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •40. Тип Кольчатые черви. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение кольчатых червей.

- •41. Многощетинковые черви. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития. Представители, значение.

- •42. Малощетинковые черви. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития. Представители, их роль в почвообразовательных процессах.

- •43. Пиявки. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •44. Тип Моллюски. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение.

- •45. Брюхоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •46. Двустворчатые моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •47. Головоногие моллюски. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •48. Тип Членистоногие. Характеристика типа, особенности строения, систематика, представители, значение. Происхождение членистоногих.

- •49. Подтип Жабернодышашие. Класс Ракообразные. Особенности строения, систематика, представители, значение.

- •50. Подкласс Жаброногие. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •51.Подкласс Максиллоподы. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •52. Подкласс Высшие раки. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •53. Десятиногие раки. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение.

- •54. Подтип Хелицеровые. Класс Пау кообразные. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •55. Скорпионы. Фаланги. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития, представители, значение.

- •56. Пауки. Систематическое положение. Особенности строения в связи с наземным образом жизни. Биология, представители, значение.

- •57. Паразитиформные клещи. Систематическое положение. Особенности биологии, представители, значение.

- •58. Иксодовые клещи. Систематическое положение. Особенности биологии, представители, значение.

- •59. Трахейнодышащие. Характеристика подтипа, особенности строения, классификация, представители, значение.

- •60. Многоножки. Систематическое положение. Особенности строения, представители, значение.

- •61. Надкласс Шестиногие. Характеристика, особенности строения, экология, представители, значение.

- •62. Строение основных типов ротовых аппаратов насекомых. Привести примеры их функционального разнообразия.

- •63. Систематика классов насекомых (подклассы, отделы, отряды, представители, значение).

- •I. Подкласс низшие, или первичнобескрылые — Apterygota

- •II. Подкласс высшие, или крылатые — Pterygota

- •I. Подкласс низшие, или первичнобескрылые — Apterygota

- •II. Подкласс Высшие или крылатые - Pterygota

- •64. Первичнобескрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •65. Насекомые с неполным превращением. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •66. Стрекозы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •67. Прямокрылые. Тараканы. Богомолы. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •68. Вши. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •69. Равнокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •70. Пухоеды и Власоеды. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •71. Полужесткокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •72. Насекомые - паразиты животных. Представители, их систематическое положение, особенности строения, размножения и развития, значение.

- •73. Насекомые с полным превращением. Особенности строения, размножения и развития. Систематика, представители, значение.

- •74. Блохи. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •75. Перепончатокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение. Одомашненные виды.

- •76. Чешуекрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение. Одомашненные виды.

- •77. Жесткокрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители, значение.

- •78. Двукрылые. Систематическое положение. Особенности строения, биология, представители.

- •79. Насекомые - вредители с.-х. Растений. Представители, их систематическое положение, особенности строения, размножения и развития, значение.

- •80. Тип Иглокожие. Общая характеристика, особенности строения, систематика, представители, значение. Нет

- •81. Щупальцевые. Систематическое положение. Особенности строения, систематика, представители, значение.

- •82. Происхождение и эволюция дыхательной системы у беспозвоночных животных.

- •83. Происхождение и эволюция нервной системы у беспозвоночных животных.

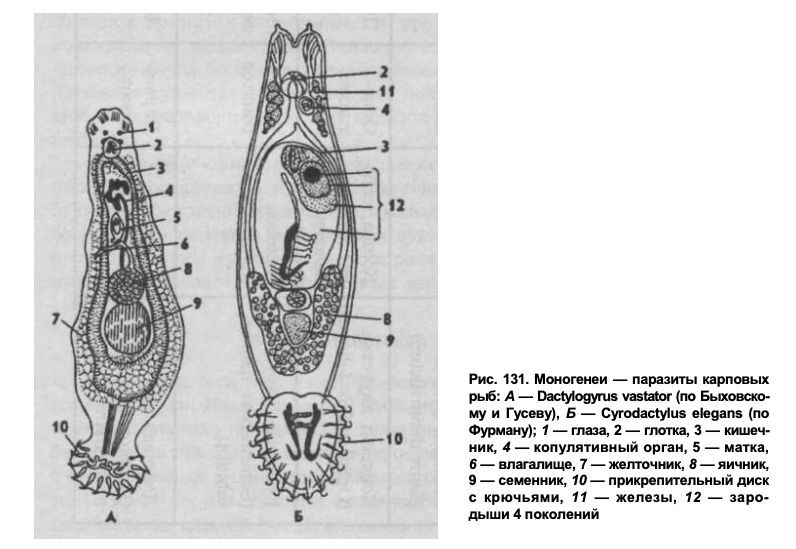

29. Моногенетические сосальщики. Систематическое положение. Особенности строения, размножения и развития в связи с паразитическим образом жизни. Многообразие сосальщиков, их значение.

Домен:

Эукариоты

Домен:

Эукариоты

Царство: Животные

Тип: Плоские черви

Класс: Моногенеи

Длина моногеней обычно не превышает 1 мм, реже 40—50 мм.

Тело билатерально-симметричное, уплощённое, как правило вытянутое (реже почти округлое). Задний конец несёт прикрепительный диск, вооружённый хитиноидными крючками или клапанами (действующими как зажимы), мускулистыми присосками или сочетанием этих образований; часто сам диск преобразован в мощную присоску. Пространство между покровами и кишкой паразитов заполнено соединительной тканью — паренхимой. Покровы представлены тегументом. Тело бесцветное или слегка окрашенное просвечивающими внутренними органами, главным образом — кишечником. Выделительная система построена по типу протонефридиев, открывается наружу 2 боковыми отверстиями. Органы кровообращения и дыхания отсутствуют. Нервная система представлена крупным головным ганглием и 2 продольными стволами; обычно в прикрепительном диске кольцевидная нервная комиссура с несколькими ганглиями. Из органов чувств имеются чувствительные папиллы и на переднем конце тела 1—2 пары глаз.

Моногенеи — гермафродиты, в основном яйцекладущи. Развитие обычно без смены хозяев и чередования поколений. Моногенеи обладают сравнительно простым развитием, которое сопровождается лишь метаморфозом.

Личинка моногеней называется онкомирацидием, что в переводе означает «мирацидий с крючками». Размер, в зависимости от вида, 100—300 мкм в длину и 30—100 мкм в ширину. На теле личинки расположены ресничные эпидермальные клетки, как правило собранные в несколько ресничных поясов. Между ними находятся участки неодермиса, ресничек не имеющие. Личинка обладает хорошо развитым церебральным ганглием, находящимся в передней трети тела. Рядом с ним расположены четыре бокальчатых рабдомерных фоторецептора. Два из них направлены вперёд, а два — назад, благодаря чему личинка может определять, откуда падает свет. Зрение помогает личинке при выходе из яйца и при поиске хозяина. На переднем конце личинки расположены и другие рецепторы, функции которых до конца не выяснены. Также в передней трети тела расположен рот, который ведёт в неразветвлённый мешкообразный кишечник. На заднем конце тела находится прикрепительный диск, который несёт так называемые ларвальные крючки, а часто и другие дополнительные структуры, служащие для прикрепления к хозяин.

Представители

Dactylogyrus vastator

- паразит карповых, размером не больше 3 мм

- прикрепляется к партнеру и делится всю жизнь

- яйцо - онкомирацидий - взрослая особь

Лягушачья многоустка (Polystoma integerrimum)

- может проникать в мочевой пузырь, но обычно в клоаке лягушки

- В жизненном цикле полистомы наиболее интересно совпадение сроков половой активности паразитов и их хозяев. Лягушки только в период размножения находится в воде, поэтому только в этот период яйца паразита могут попасть в среду, которая необходима для их нормального развития. В это же время появляются и головастики — восприимчивые к заражению стадии развития хозяина.

Значение

Моногенетические сосальщики сильно вредят рыбному хозяйству. Наиболее важное значение имеют многие представители семейства Dactylogyridae, живущие на жабрах пресноводных рыб. Dactylogyrus нападает на молодь карпов, причём на одной рыбе могут быть до 500 этих мелких (1—3 мм) паразитов. Они питаются слизью, эпителием или (реже) кровью хозяина, вызывая иногда массовую гибель рыб. У человека не паразитируют.

30. Печеночный и ланцетовидный сосальщики. Систематическое положение и жизненные циклы. Значение. Цепни. Систематическое положение. Особенности строения, основные представители и циклы их развития, значение.

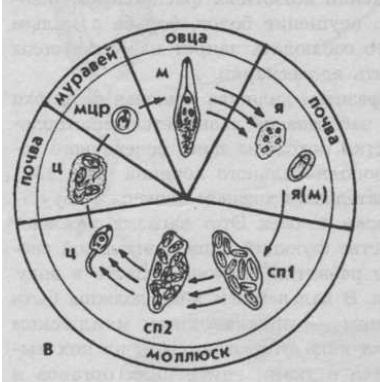

м

—

марита, я — яйцо, мц

—

мирацидий, ел — спо- роциста, р — редия,

ц

—

церкарий, мир

—

метацеркарий

Цикл

развития ланцетовидного сосальщика:

Цикл

развития ланцетовидного сосальщика:

Значение: Заражение млекопитающих, рыб, рептилий, птиц.

Цепни.

Тип: Плоские черви

Класс: Ленточные черви

Отряд: Циклофиллиды

Семейство: Цепни

Представители: Бычий цепень, свиной цепень, овечий мозговик, эхинококк (будет подробнее позже), альвеококк, карликовый цепень

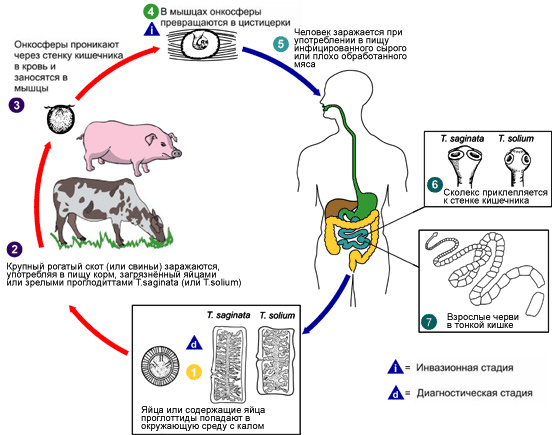

Бычий и Свиной цепни

Овечий

мозговик

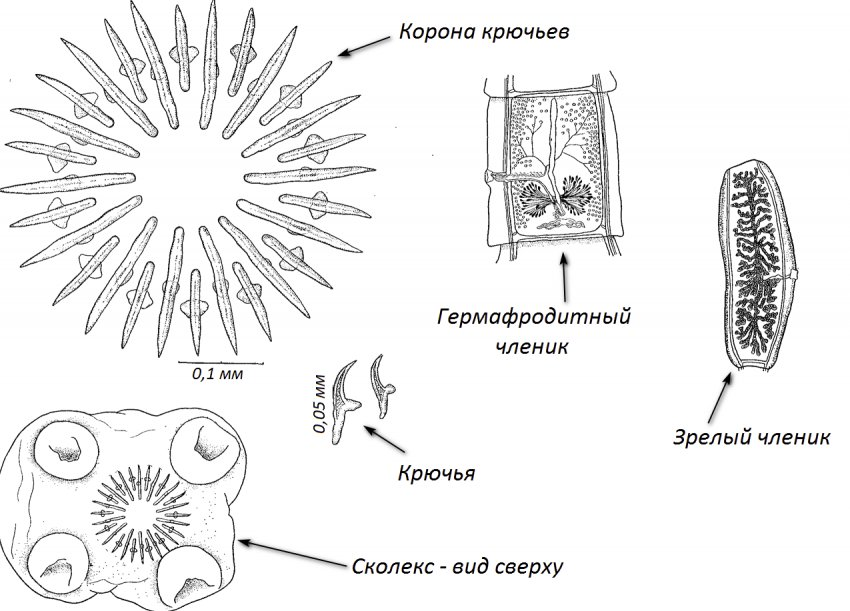

Taenia

solium), отличается от бычьего солитера

длиной тела (2—3 м) и строением сколекса,

на котором имеются четыре присоски и

венчик крючьев. Зрелые членики свиного

солитера легко распознаются по числу

ветвей матки, которых обычно 7—12, в то

время как у бычьего солитера их больше.

Окончательным хозяином свиного солитера

является человек, а промежуточным —

свинья (рис. 143). Цикл развития сходен с

таковым у бычьего солитера. Однако

свиной солитер для человека опаснее.

Его труднее изгонять из кишечника, так

как он прочнее при- креплен к стенке

кишечника, обладая наряду с присосками

венчиком крючьев. А главная опасность

в том, что человек может быть не только

окончательным, но и промежуточным

хозяином свиного солитера. В этом случае

финны солитера развиваются в различных

внутренних органах человека, в том числе

и в печени,

Taenia

solium), отличается от бычьего солитера

длиной тела (2—3 м) и строением сколекса,

на котором имеются четыре присоски и

венчик крючьев. Зрелые членики свиного

солитера легко распознаются по числу

ветвей матки, которых обычно 7—12, в то

время как у бычьего солитера их больше.

Окончательным хозяином свиного солитера

является человек, а промежуточным —

свинья (рис. 143). Цикл развития сходен с

таковым у бычьего солитера. Однако

свиной солитер для человека опаснее.

Его труднее изгонять из кишечника, так

как он прочнее при- креплен к стенке

кишечника, обладая наряду с присосками

венчиком крючьев. А главная опасность

в том, что человек может быть не только

окончательным, но и промежуточным

хозяином свиного солитера. В этом случае

финны солитера развиваются в различных

внутренних органах человека, в том числе

и в печени,

сердце,

мозге, что может привести к тяжелым

заболеваниям и даже смерти. Таким

образом, если человек поедает финнозное

свиное мясо, он заражается ленточной

фазой свиного солитера, а в случае

поедания яиц солитера, например с

непромытыми овощами, в его теле образуются

финны.

сердце,

мозге, что может привести к тяжелым

заболеваниям и даже смерти. Таким

образом, если человек поедает финнозное

свиное мясо, он заражается ленточной

фазой свиного солитера, а в случае

поедания яиц солитера, например с

непромытыми овощами, в его теле образуются

финны.

Альвеококк

В

последнее время участились случаи

заражения человека альвеококком

(Alveococcus multilocularis) в Северной и Центральной

Европе. Окончательным хозяином этого

мелкого ленточного червя, похожего на

эхинококка, обычно являются в природе

лисицы, а из домашних животных собаки

и кошки. Промежуточным хозяином

альвеококка могут быть мышевидные

грызуны. Мышевидные грызуны заражаются

яйцами альвеококка, подъедая остатки

пищи около нор лисиц или жилищ человека,

где могут быть зараженные альвеококком

собаки, кошки, а хищники заражаются этим

паразитом, поедая грызунов. Человек

может стать промежуточным хозяином

альвеококка, заражаясь при контактах

с собакой или кошкой, на шерсти которыхмогут

быть яйца альвеококка. Чаще всего финны

альвеококка у человека развиваются в

дыхательных путях, что может вызывать

удушье.

В

последнее время участились случаи

заражения человека альвеококком

(Alveococcus multilocularis) в Северной и Центральной

Европе. Окончательным хозяином этого

мелкого ленточного червя, похожего на

эхинококка, обычно являются в природе

лисицы, а из домашних животных собаки

и кошки. Промежуточным хозяином

альвеококка могут быть мышевидные

грызуны. Мышевидные грызуны заражаются

яйцами альвеококка, подъедая остатки

пищи около нор лисиц или жилищ человека,

где могут быть зараженные альвеококком

собаки, кошки, а хищники заражаются этим

паразитом, поедая грызунов. Человек

может стать промежуточным хозяином

альвеококка, заражаясь при контактах

с собакой или кошкой, на шерсти которыхмогут

быть яйца альвеококка. Чаще всего финны

альвеококка у человека развиваются в

дыхательных путях, что может вызывать

удушье.

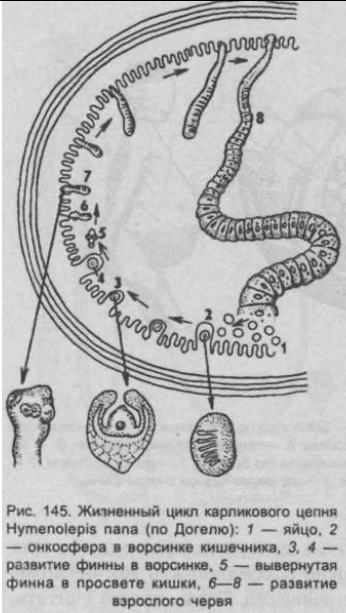

Карликовый цепень

Широкое

распространение у детей имеют мелкие

ленточные черви — карликовые цепни

(Hymenolepis папа). Длина их тела 1—1,5 см, 199

число члеников 100—200. Но, как правило, у

хозяина в кишечнике их развивается

множество, до 1000 экземпляров. Ленточные

черви размножаются в кишечнике человека.

Их яйца попадают во внешнюю среду и

заглатываются человеком. Из яиц в

кишечнике выходят онкосферы. Последние

внедряются в ворсинки кишечника, где

из них развиваются мелкие финны —

цистицеркоиды, которые в дальнейшем

выпадают в просвет кишки и из них

р азвиваются

половозрелые черви — мариты. У людей,

зараженных карликовым цепнем, часто

наблюдается аутоинвазия — самозаражение.

Лечение проводится при помощи глистогонных

средств в сочетании со строгой

профилактикой, исключающей автоинвазию.

азвиваются

половозрелые черви — мариты. У людей,

зараженных карликовым цепнем, часто

наблюдается аутоинвазия — самозаражение.

Лечение проводится при помощи глистогонных

средств в сочетании со строгой

профилактикой, исключающей автоинвазию.

Овечий мозговик

К числу паразитов домашних животных относится еще Овечий мозговик (Multiceps multiceps), финна которого развивается в мозге овец — промежуточных хозяев паразита. Мозговиком овцы заражаются от окончательных хозяев паразита — собак, распространяющих яйца этих цестод. Для домашних животных представляют опасность цестоды рода Моniezia. Это крупные ленточные черви длиной до 6 м, окончательным хозяином которых являются крупный рогатый скот и овцы. Промежуточными хозяевами мониезий служат почвенные клещи — орибатиды, в которых образуются мелкие финны типа цистицеркоид. Вместе с травой домашние животные поедают зараженных финнами орибатид и заражаются мониезией. Зараженных животных лечат специальными препаратами и изгоняют ленточных червей. Однако в борьбе с мониезией важен пастбищный режим для скота с целью запрета использования пастбищ с зараженными орибатидами.