1487

.pdf

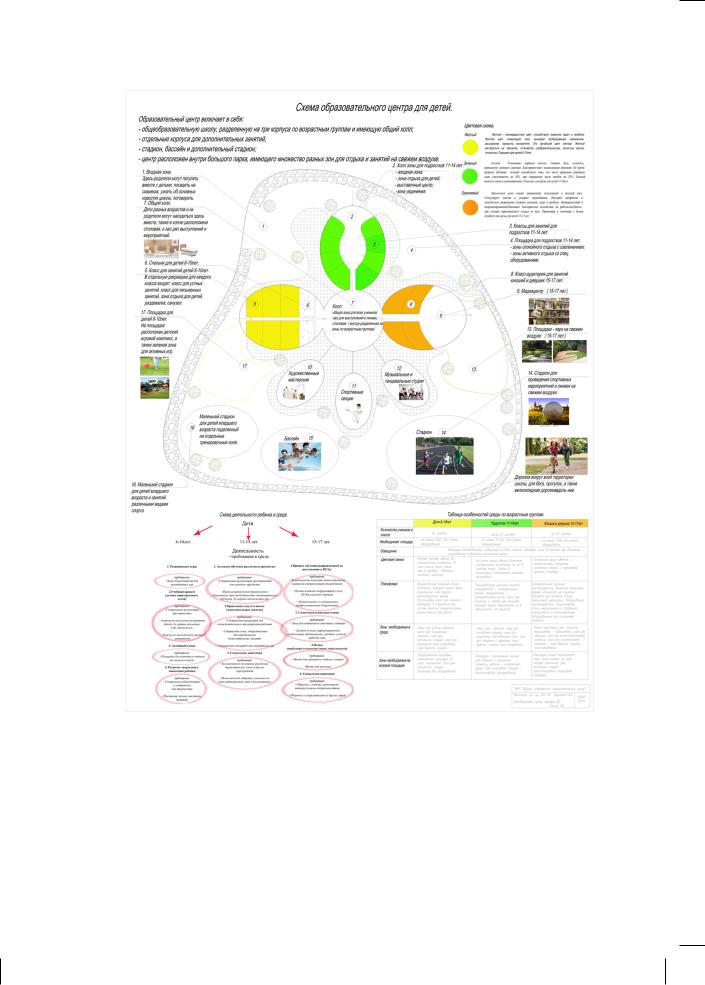

Рис. 1. Схема образовательного центра для детей

К интегрированным системам в будущем будут относиться рекреационные комплексы, такие как тематические парки, музейно-исторические образования, пляжно-

641

оздоровительные территории и даже мемориальные комплексы, которые рано или поздно оказываются включенными в городскую среду (рис. 2).

Рис. 2. Тематический парк народных промыслов и ремесел

Кафедра дизайна среды Уральской государственной архитектурно-художественной академии традиционно занимается проектированием адаптированных средовых систем, в том числе интегрированных средовых систем, нацеленных на совершенствование внешних условий жизнедеятельности, приоритетных и социально направленных, таких как медицина и образование. В последнее время мы пытаемся осмысливать и еще более проблемные системы, такие как мемориальные парки с ритуальными объектами или места исполнения наказаний (рис. 3).

642

Рис. 3. Планировочная схема мемориального парка

Одним из способов воплощения намеченного является последовательное сценарное моделирование среды. Главным в этом пространстве становится не форма, а то действие, которое в нем происходит. Такие системы обычно требуют комплексного подхода от генплана до отдельного предмета. Неотъемлемым фактором среды становится ее развитие во времени, воспитательная функция, культурная идентичность, экологичность. Инфраструктура как совокупность сооружений, систем и служб обеспечивает не только жизнедеятельность объекта проектирования, но и новую философию взаимоотношения человека со средой, формирование эмоционально-эстетического климата среди пространственных переживаний.

Стремительный темп развития постиндустриального общества третьего тысячелетия выводит на первый план тему взаимоотношения человека с окружающей средой, другими людьми, самим собой. Виртуальное пространство вы-

643

тесняет живое общение, отчасти пытаясь заменить «депрессивную» среду мегаполисов на психологически более комфортную. Дизайнерами движет мотив самосохранения внутри антропогенных объектов, экологическое здоровье нации, культурная идентичность, воспитание личности. Новая социальная проблематика обобщает и образ заказчика: вопервых, это общество в целом – в лице государства или администрации города; во-вторых, профессиональное сообщество, которое обслуживает процесс внутри системы; в- третьих – это непосредственный потребитель, который приходит учиться, лечиться или молиться. Такое триединое начало усложняет процесс проектирования, делая его неоднородным, достаточно утопическим, но, безусловно, позитивным. Если находится четвертый заказчик проекта, готовый вкладывать средства и получать дивиденды в случае реализации проекта, то можно продвинуться очень далеко. Так происходит с крупными торговыми центрами, которые, по сути, тоже являются интегральными системами, имеющими свою структуру, территорию, оборудование, униформу, транспорт, распорядок дня и прочие атрибуты системы.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для интегральных систем необходима новая концепция проектирования, способная развиваться во времени и адаптироваться к потребностям общества и среды обитания.

Список литературы

1.Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды. – М.: Архитектура-С, 2010.

2.Дизайн: илл. словарь-справочник. – М.: Архитекту-

ра-С, 2004.

3.Эстетические ценности предметно-пространственной среды / под редакцией А.В. Иконникова. – М.: Стройиздат, 1990.

644

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРАДИГМЫ

С.В. Наумова

Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Екатеринбург

Цель исследования – анализ феномена постиндустриального дизайна и определение отличий постиндустриального дизайна от индустриального. В результате исследования были определены некоторые объективные направления развития дизайн-деятельности и соответствующие им изменения в организации дизайн-образования.

Ключевые слова: постиндустриальный дизайн, проектная деятельность, интерактивность, коммуникативные функции, эмоциональное потребление, дизайнобразование.

POST-INDUSTRIAL DESIGN: TRANSFORMATIONS

OF THE PARADIGM

S.V. Naumova

Ural Aсademy of Architecture and Arts

Objective of the research: analysis of the phenomenon of post-industrial design and definition of the post-industrial design differences from industrial design. The study identified some objective directions of design activity and the corresponding changes in the organization of design education.

Keywords: post-industrial design, design activity, interactivity, communicative functions, emotional consumption, design education.

Дизайн как профессиональная деятельность был порожден индустриальным обществом, и, соответственно, дизайн XX века – это прежде всего дизайн индустриаль-

645

ный, что отразилось на определениях самого термина ди- зайн-деятельности, появившихся в это время. Сегодня мы наблюдаем трансформацию дизайн-деятельности, которая заставляет нас переосмыслить парадигмы профессии и, как следствие, системы образования в сфере дизайна.

Представляется перспективным рассмотреть изменения в характере дизайн-деятельности в контексте модели индустриального общества, предложенной Э. Тоффлером.

Тоффлер предположил, что «у каждой цивилизации есть свой скрытый код – система правил или принципов, отражающихся во всех сферах ее деятельности, подобно некоему единому плану. С распространением индустриализма по всей планете становится зримым присущий ему уникальный внутренний план. Он состоит из системы шести взаимосвязанных принципов, программирующей поведение миллионов» [3, с. 41–42].

Выявленные Тоффлером принципы – стандартизация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация – явились базовыми для формирования профессиональной парадигмы индустриального дизайна. Более того, в обществе, работающем как единый механизм, сформировалась соответствующая система ценностей, транслируемая в личностные аксиологические установки. Человек в этой системе – деталь огромного механизма, и эта деталь должна хорошо работать. В архитектуре и дизайне появляются концепции «Дом – машина для жилья» и «Вещь – незаметный слуга», т.е. человек – это «винтик» в машине социума, а окружающие его вещи – сопутствующие детали. Функционализм, особенно в немецком исполнении, идеально вписывается в этот контекст. В современных исследованиях истоков функционализма обычно отмечается тот факт, что функционалисты сузили понимание функциональной структуры вещей до функций утилитарных, игнорируя коммуникативные, в соответствии с кото-

646

рыми любая вещь является транслятором самой разной информации, в том числе и общественно значимых ценностей. По прошествии времени становится очевидным тот факт, что это игнорирование является программным и само по себе служит транслятором системы ценностей индустриального общества. Концепция «Вещь – незаметный слуга» становится метафорой «правильного» образа жизни в индустриальном обществе. В разработанной в Германии в 1951 году инструкции по определению уровня дизайнерского проектирования изделий были перечислены «минимальные требования, которым должно отвечать высококачественное промышленное изделие, отличающееся хорошим технико-эстетическим уровнем:

а) оно должно безупречно функционировать в соответствии со своим назначением;

б) его форма должна соответствовать характеру конструкционного материала, из которого оно выполнено;

в) его форма должна отвечать особенностям технологии его производства;

г) его общая форма должна выражать назначение, конструкционный материал и технологию производства;

д) для изделий, тесно связанных с человеком, выразительность формы должна оцениваться особенно вы-

соко» [1, с. 144].

Вышеперечисленные минимальные требования становятся базовыми принципами «хорошего дизайна», и, несмотря на некоторые проявления национального своеобразия, к примеру, в итальянском или скандинавском дизайне, эти принципы стали обязательными для соблюдения всеми профессиональными дизайнерами вплоть до появления «ужасного» дизайна в работах «антидизайнеров» и постмодернистов.

Несмотря на то что в процитированной выше инструкции были изложены принципы проектирования, а не визу-

647

альные признаки стиля, в мировом дизайне окончательно утвердились стилевые каноны, нарушение которых было чревато «изгнанием» из профессионального дизайнерского сообщества.

«С точки зрения этого глубинного смысла Ульм предстает как оплот масштабного метафизического видения индустриальной продукции, которую он рассматривает как некий потусторонний феномен, отчужденные объекты, где форма детерминирована “иной” логикой. Эта “иная” логика есть своего рода технологическая теософия. Чуждая суетной повседневности, она защищает человека от заразы и снабжает его инопланетными, “лунными” орудиями и инструментами, которые в силу простой самоданности и своего совершенства излучают ауру сюрреальности» [7].

В.Ф. Сидоренко недвусмысленно отметил вырождение принципов в визуальные стилевые нормы: «Модернизм, родившийся в начале XX века как авангардистский прорыв к новой реальности и обозначивший крушение классического стиля предшествующей эпохи, завершился в конце XX века эстетической рефлексией промышленной дизайнформы, качественные параметры которой символизировали новый классический код проектной культуры XX века (классика умерла, да здравствует классика!)» [7].

Изменения в профессиональной парадигме дизайна, проявившиеся в таких стилевых направлениях, как деконструктивизм и различные формы постмодернизма, должны быть связаны с соответствующими изменениями в социуме.

Рассмотрим эту связь в контексте с теоретической конструкцией Э. Тоффлера «разрушения кодов».

1. Стандартизация – дестандартизация.

Время ориентации проектировщиков на массовые тиражи ушло, рынок оказался насыщенным дешевыми массовыми вещами и жильем. Общество утрачивает однородность, все более дробясь на различные страты или субкуль-

648

туры. Субкультуры нуждаются в идентификации, в предметной среде начинает доминировать коммуникативная, или знаковая, функция.

Появляются условия (новые технологии в том числе) для производства вещей небольшими тиражами или в единственном экземпляре. Из общепринятого определения ди- зайн-деятельности исчезает требование ориентированности на массовое производство (дизайн уникальных объектов – арт-дизайн, средовой дизайн не вписываются в это определение) и появляется поправка: дизайн уже называют не «проектной» деятельностью, а «художественно-проектной».

2. Специализация – деспециализация.

Цифровая революция настолько изменила технологии проектирования, что в профессиональную дизайндеятельность устремилось множество дилетантов, освоивших соответствующее программное обеспечение. Отрицательный эффект этого явления очевиден: не владеющие композиционным мастерством и идеологией проектной деятельности, они наполнили нашу среду обитания продуктами, с одной стороны, вызывающими «визуальный шок» у профессионалов, с другой – представляющими язык современной визуальной культуры и, соответственно, имеющими обучающий эффект. Этот маргинальный язык ассимилирован обществом и, что особенно плачевно для педагогов, будущими студентами.

Есть ли у этого явления положительный эффект? История развития культуры демонстрирует, что многие ценные приобретения высокой культуры обязаны своим появлением взаимодействию с культурой низкой (например, появление минускульных форм письма произошло от корявого и не претендующего ни на что, кроме функции сохранения информации, римского курсива). Обратимся к Э. Тоффлеру, предсказавшему изменения в социуме, связанные с депрофессионализацией – увеличением доли сектора экономики,

649

основанного на самообеспечении человека (по использованной Э. Тоффлером терминологии, «сектора А»).

«В период Первой волны сектор А, основанный на производстве для потребления, был огромен, а сектор Б весьма незначителен. В период Второй волны ситуация стала прямо противоположной. В действительности производство товаров и услуг для рынка росло с такой скоростью, что экономисты буквально забыли о существовании сектора А. Само слово “экономика”, по определению, исключало все формы труда или производства, не предназначенного для рынка, и, таким образом, “производитель для себя” сделался как бы невидимым. Все это возвращает нас к миллионам людей, которые начинают оказывать себе услуги, <…>, на самом деле эти люди перемещают часть производства из сектора Б в сектор А, из видимой экономики, которую отслеживают экономисты, в призрачную экономику, о которой те забыли. Они производят для себя» [3,

с. 202–203].

Таким образом, в полном соответствии с позицией В. Папанека, любой человек в постиндустриальном обществе может обеспечить продуктами дизайн-деятельности себя самостоятельно в соответствии со своим образом жизни и художественно-стилевыми предпочтениями. «Цивилизация Третьей волны начинает стирать исторически сложившийся разрыв между производителем и потребителем, порождая новую фигуру – просьюмера («prosumer» – producer (производитель) + consumer (потребитель), «производитель для себя»). Возникает особая экономика, сочетающая в себе оба действующих фактора – «prosumer economics» [3, с. 16].

Этот тезис абсолютно соответствует предположению о росте творческой активности личности в постиндустриальном обществе. Поэтому несколько обескураживающий ди- зайнеров-профессионалов огромный рост на рынке образо-

650