1462

.pdf

|

1 |

N |

А |

|

|

1 |

|

N |

||

Sуд = |

|

∑ |

дрi |

|

≈ |

|

|

|

∑ Адрi , Дж/(К·м); |

|

L |

T |

|

L T |

|||||||

|

i=1 |

|

|

|

|

|||||

|

|

i |

|

|

|

|

сг i=1 |

|||

|

|

|

|

|

1 |

|

N |

|

|

|

|

|

ESуд = |

|

∑ Aдрi , Дж/м, |

||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

L i=1 |

|

|

||

где L – продольный размер дорожной одежды (ее длина), м; Ti – абсолютная температура дорожной одежды во время i-го проезда автомобиля, К.

В разработанной математической модели функционирование дорожной одежды основано на конечно-элементном подходе (методе динамики частиц). Создан многоуровневый программный комплекс для экспериментального (вычислительного) моделирования работы системы нежесткая дорожная одежда – земляное полотно1.

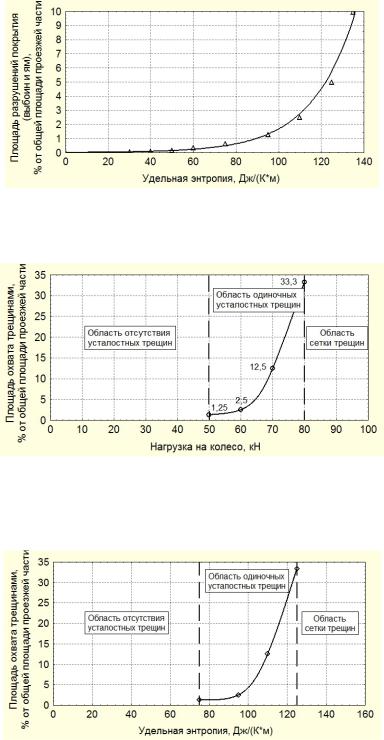

На рис. 1–4 приведены некоторые результаты моделирования последствий нагружения многослойной дорожной одежды: прогнозирование объемов дефектов усталостного характера.

Рис. 1. Прогноз объемов повреждения покрытия от размера колесной нагрузки (скорость проезда 72 км/ч, количество проездов 106)

1 Горячев М.Г. Программа для ЭВМ №2013618724. Программа для моделирования разрушения дорожной одежды. Зарег. 17 сентября 2013 г.

371

Рис. 2. Взаимосвязь объемов повреждения покрытия со средневзвешенной удельной энтропией

Рис. 3. Прогноз усталостного растрескивания покрытия от размера колесной нагрузки (скорость проезда 72 км/ч, количество проездов 106)

Рис. 4. Взаимосвязь усталостного растрескивания покрытия со средневзвешенной удельной энтропией

372

Список литературы

1.Смирнов А.В., Александров А.С. Механика дорожных конструкций: учеб. пособие / СибАДИ. – Омск, 2009. – 211 с.

2.Завьялов М.А. Формирование и оценка состояния дорожного асфальтобетонного покрытия на основе термодинамической теории (от проектирования до ремонта): дис. ... д-ра техн. наук. – Омск, 2007. – 284 с.

Об авторе

Горячев Михаил Геннадьевич (Москва, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (125319, г. Москва, Ленинградский пр., 64; e-mail: kafedra_sed@mail.ru Rudeger@rambler.ru).

373

УДК 51-72:519.6

НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОРРОДИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

М.А. Жданова

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Россия

Рассматривается подход к построению модели корродирующих элементов трубопроводной конструкции при нечеткой информации о воздействии окружающей среды. Предложено поэтапное построение системы рассматриваемой модели.

Ключевые слова: система, модель, корродирующие элементы, трубопровод, нечеткие параметры.

В современных отраслях промышленности широкое применение нашли механические системы, функционирующие в условиях агрессивного воздействия окружающей среды, в частности системы трубопроводного транспорта. Для того чтобы определить время для проведения запланированного ремонта таких систем, нужно принимать во внимание условия работы данного объекта. При длительной работе технические объекты подвергаются комплексу воздействий: температуры, давления, агрессивной среды эксплуатации, влияние которых может привести к возникновению и росту повреждений и тем самым сокращению срока службы. Таким образом, возникает вопрос о создании системы, учитывающей влияние всех внешних воздействий, а также позволяющей оценить состояние корродирующей конструкции на данный момент [1].

В качестве исследуемого объекта в данной статье рассматриваются элементы трубопроводной конструкции, работающие под действием агрессивных сред. Анализируя и обрабатывая исходную информацию о работе трубопровода, система предоставляет информацию о напря- женно-деформированном состоянии, долговечности и оптимальных параметрах.

На рисунке представлена обобщенная схема системы обработки информации о состоянии трубопровода.

374

Рис. Система обработки информации

Данная система состоит из трех основных блоков:

1. Блок формирования входных данных предоставляет информацию об условиях работы элементов трубопровода и свойствах материалов. Отдельно следует остановиться на пункте «Параметры внешней среды». Обычно при решении задачи оценки долговечности элементов корродирующих конструкций используется два подхода: детерминированный и вероятностный. Однако решение задачи в подобной постановке имеет скорее теоретическое, чем практическое значение, так как информация о параметрах внешней среды может быть неизвестна. В реальных условиях параметры внешней среды зависят от множества факторов, таких как температура, влажность и др. Автором предлагается применение нечетких множеств для описания параметров внешней среды [2]. В настоящее время при моделировании поведения сложных систем использование нечетких множеств позволяет решать самые разнообразные задачи [3].

2. Обработка исходных данных происходит во 2-м блоке. На основе анализа информации о работе элементов конструкции возникает необходимость выбора и адаптации расчетной схемы модели [4]. Существующие на сегодняшний день подходы к оценке и моделированию работы сложных механических систем и их элементов позволяют спрогнозировать сроки их эксплуатации. В данной работе автором предлагается использование для моделирования коррозии модели И.Г. Овчинникова.

В работах И.Г. Овчинникова и В.В. Петрова с сотрудниками рассматривается проблема моделирования процессов коррозии. В предложенных ими математических моделях коррозионного износа было учтено влияние не только напряженного, но и деформированного состоя-

375

ния конструкционного элемента на скорость протекания процесса [6]. Зависимость скорости коррозионного износа от удельной энергии деформирования Э была доказана И.Г. Овчинниковым, что также нашло отражение при разработке математических моделей:

ddtδ = v0 (1+kЭ),

где δ – глубина коррозии; t – время; Э – удельная энергия; v0 – ско-

рость коррозии; k – коэффициент [6].

Модель материала характеризует свойства материала, такие как упругость, хрупкость и др. В модели нагружения рассматриваются внешние силовые воздействия. Модель разрушения представляет собой уравнения или условия, которые устанавливают связь между параметрами долговечности конструкции в момент разрушения и параметрами, обеспечивающими прочность. Модель внешней среды представляет уравнения, связывающие параметры элементов конструкции и параметры внешней среды [4].

3. Информация о состоянии элементов конструкции трубопровода, полученная в результате работы системы, схема которой представлена на рисунке, позволяет также получить информацию о долговечности конструкции, а также определить оптимальные параметры объекта.

Предложенная система обработки информации благодаря использованию нечеткой логики позволяет более точно учитывать и обрабатывать исходную информацию о работе объекта в любой момент времени с учетом происходящих в ней процессов.

Список литературы

1.Зеленцов Д.Г., Короткая Л.И. Моделирование нечетких ограничений в задачах оптимизации корродирующих конструкций // Проблеми інформаційних технологій. – 2010. – № 1(007). – С. 26–31.

2.Зеленцов Д.Г., Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Оптимальное проектирование корродирующих конструкций при нечетко заданных функциях ограничений // Прикладные задачи математики и механики: тез. докл. XVIII Междунар. науч.-техн. конф., 13–17 сентября 2010 г. / СевНТУ. – Севастополь, 2010. – С. 169–171.

3.Зеленцов Д.Г., Науменко Н.Ю., Короткая Л.И. Оптимальное проектирование корродирующих конструкций при нечетко заданных

376

функциях ограничений // Прикладные задачи математики и механики: тез. докл. XVIII Междунар. науч.-техн. конф., 13–17 сентября 2010 г. / СевНТУ. – Севастополь, 2010. – С. 169–171.

4.Науменко Н.Ю. Адаптированные конечно-элементные модели решения задач строительной механики плосконапряженных корродирующих пластин: дис. … канд. техн. наук. – Киев, 2008. – 187 с.

5.Овчинников И.Г. О задачах оптимального проектирования конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред // Изв. вузов. Строительство и архитектура. – 1988. – № 9. – С. 17–22.

6.Петров В.В., Овчинников И.Г., Шихов Ю.М. Расчет элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / Саратов.

ун-т. – Саратов, 1987. – 288 с.

Об авторе

Жданова Марина Андреевна (Саратов, Россия) – аспирант, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77; e-mail: mig0109@ mail.ru).

377

УДК 624.154.1: 624.131.22

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ, УСТРАИВАЕМЫЕ

НА ГЛИНИСТЫХ ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

А.С. Желтышева, Б.С. Юшков

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия

Рассмотрена зависимость деформации трубы от состояния грунта основания и вероятность применения свайного фундамента для водопропускных труб, устраиваемых на глинистых пучинистых грунтах. Представлен метод расчета для оценки эффективности применения двуконусных свай.

Ключевые слова: водопропускная труба, свая, глинистый грунт, пучинистый грунт.

Большую часть водопропускных сооружений, строящихся на автомобильных дорогах, составляют трубы (почти 95 %). Их широкое применение связано с существенными преимуществами перед другими типами сооружений, пропускающих воду. Трубы не меняют условий движения автомобилей, поскольку их можно располагать при любых сочетаниях плана и профиля дороги, не стесняют проезжую часть и обочины, не требуют изменения типа дорожного покрытия, сохраняют прочность дорожного полотна и целостность насыпи, снижают стоимость строительства, обеспечивают высокую скорость процесса монтажа и дают возможность обустройства водопропускного канала и после завершения строительства насыпи.

Водопропускные трубы, несмотря на внешнюю простоту, – это комплексное сооружение, обычно состоящее из следующих элементов [1]:

–оголовки – концевые участки сооружения на входе и выходе водного потока, включающие портальные стенки, откосные крылья и лотки;

–труба – центральная часть сооружения из звеньев (укладываемых на подготовку или фундамент), расположенная между оголовками; звенья, примыкающие к оголовкам, называют оголовочными. Центральная

378

часть водопропускной трубы представлена малоразмерными кольцами длиной 1,0–1,5;

–основание, состоящее из слоев уплотненного грунта и искусственных материалов, а также сборных блоков, на которые опирается труба;

–укрепленное русло, предотвращающее размыв сооружения.

Не обязательно в конструкции может быть использован весь приведенный набор элементов. Их назначение и выбор варианта исполнения обусловлены условиями строительства и работы сооружения. Более того, набор элементов может быть расширен в особо сложных случаях.

Водопропускным трубам отдают предпочтение даже при значительных размерах их отверстий. При этом трубы являются менее долговечным сооружением и прекращают удовлетворительную работу на пропуск воды при развитии даже незначительных дефектов: трещины, сколы и разрушения бетона, трещины в оголовках, выщелачивание бетона, разрушение лотка и т.д.

Несмотря на очевидную простоту конструкции, участки расположения труб на автомобильных дорогах остаются наиболее проблемными: проседание звеньев труб с прекращением пропуска воды, разрушение портальной стенки, просадки проезжей части в зоне водопропускной трубы и другие виды разрушения труб, причинами которых являются деформации оснований под трубами, вызванные неравномерными просадками грунтов. Грунт в естественном (ненарушенном) состоянии может служить надежным основанием для труб, заполненных водой, так как их масса не превышает массы вытесненной ими земли. Однако грунты по своему строению неоднородны, они могут быть сухими или насыщенными водой. При нарушении их природного равновесия глубокими выемками, а также откачкой воды или периодическим колебанием напорного горизонта грунты теряют устойчивость, приобретают подвижность и могут нарушить плотность среды, окружающей трубу.

Правильная строительная оценка грунтов при условии качественного выполнения работ исключает возможность образования местных просадок, вызывающих разрушение стыковых соединений, а иногда

итрубопроводов. Естественными основаниями для труб могут служить: средние и крупнозернистые пески, супеси в сухом состоянии, мелкий

икрупный гравий, песок в смеси со щебнем или галькой, глины и тяжелые суглинки при отсутствии в их толще водоносных прослоек, а

379

также скальные и близкие к ним по крепости породы. Глинистые грунты, обладающие большим разнообразием, неоднородностью строения, способностью к пучению и размягчению при наличии в их толще песчаных водоносных прослоек, становятся вязкими, текучими, могут превращаться при избытке влаги в разжиженную массу и быть подвижными даже при небольшом количестве воды.

Для правильной строительной оценки грунтов необходимо учитывать изменение водно-теплового режима (ВТР) дорожной конструкции, т.е. закономерное изменение в течение года влажности и температуры в придорожном слое воздуха, в слоях дорожной одежды и грунте земляного полотна, обусловленное особенностями данной дорожноклиматической зоны и местных гидрогеологических условий. Это существенно влияет на прочность и устойчивость дорожной конструкции.

Годовой цикл ВТР земляного полотна включает в себя четыре основных характерных периода [2, 3]:

–предзимний период, или период первоначального накопления влаги осенью, характеризуется охлаждением и интенсивным увлажнением полотна и одежды атмосферными осадками, поднятием уровня грунтовых вод, медленным нарастанием влажности, разуплотнением грунта и снижением прочности конструкции;

–морозный период, или период промерзания, перераспределения и накопления влаги зимой, может быть разделен на две характерные части: период морозного влагонакопления и период зимнего равновесного состояния. В 1-й части морозного периода наблюдается снижение температуры грунта, его промерзания, дальнейшее увеличение влажности

иснижение плотности. Интенсивное влагонакопление и промерзание могут привести к образованию пучин из-за миграции воды из нижележащих слоев в зону промерзания. Однако прочность грунта и дорожной одежды в холодный период очень высокая;

–весенний период – период оттаивания грунта и насыщения его свободной водой. Скопившийся в ледяных линзах и прослойках лед в верхней части оттаивает, и поры грунта заполняются свободной водой. В этот расчетный по состоянию грунта период могут возникнуть просадки, которые приводят к разрыву стыков водопропускных труб;

–во второй половине весеннего периода начинается активное просыхание грунта, которое заканчивается в летний период. После полного оттаивания происходит постепенное просушивание грунта, снижение влажности до наименьшего сезонного значения.

380