Основы ландшафтного земледелия и почвенно-земельные ресурсы Республики Калмыкия

..pdfЧтобы иметь современную достоверную информацию и поддерживать на должном уровне обследовательские материалы необходимо почвенные изы- скания проводить не реже 1 раза в 15 лет, геоботанические обновлять каждые

10 лет.

Но, начиная с 1997 г. в Республике Калмыкия работы по почвенному и геоботаническому обследованию из-за отсутствия финансирования не прово- дятся.

По состоянию на 1 января 2009 г. недостоверную почвенную информацию имеют 3637,8 тыс. га или 48,7 % земель республики. Корректировка материа- лов геоботанического обследования требуется на площади 4099,99 тыс.га.

Возросшие антропогенные нагрузки на сельскохозяйственные угодья в 80- 90-е годы привели к усиливающейся деградации почвенного и растительного покрова на огромных площадях. В 2000 - 2006г.г. в связи с резким снижением поголовья скота и несколько благоприятными по степени увлажнения клима- тическими условиями, культуртехническое состояние кормовых угодий за- метно улучшилось, то почвы оказались наиболее уязвимым звеном.

По результатам обследований разных лет характеристика земель сельско- хозяйственного назначения по негативным процессам следующая:

-водная эрозия – 516,1 тыс. га;

-дефляция – 4469,8 тыс. га;

-засоление – 2423,5 тыс. га, в т.ч. пашня 197,4 тыс. га;

-переувлажнение – 27,0 тыс. га;

-солонцовые комплексы – 4304,9 тыс.га., в т.ч. на пашне 716 тыс. га;

-дегумификация – 936,8 тыс. га пашни;

-сбитые кормовые угодья – 3272,4тыс. га, из них сильносбитые –

2162,8 тыс. га.

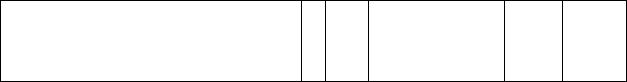

Данные Управления «Роснедвижимости» (табл. 1) свидетельствует о том,

что почти половина сельскохозяйственных угодий Калмыкии подвержена эрозии, около 38,2% – дефляционноопасные земли, 31,2% – переувлажнен- ные, 6,8% – заболоченные.

Негативный вклад в развитие деградационных процессов на почвах рес-

публики вносит наличие парка тракторов с недопустимо высоким удельным давлением, что является одной из главных причин неудовлетворительного структурного состояния большинства используемых почв. Разрушение поч- венных агрегатов стимулирует их уплотнение выше уровня, за которым на-

блюдается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и следующего за ним нарушения питательного режима.

Наряду с этим развитие деградационных процессов связано с незавершен- ностью системы противоэрозионного обустройства агроландшафта, неэффек- тивным размещением полезащитных лесных полос, слабым внедрением поч- возащитных технологий (безотвальная обработка, полосное размещение куль- тур, увеличение доли культур сплошного сева, расширение посевов много- летних бобовых трав и др.).

31

Характеристика сельскохозяйственных угодий |

Таблица 1 |

||||||||||

|

|

|

|||||||||

|

по признакам, влияющим на плодородие |

|

|

|

|||||||

Наименование |

площадьОбщая |

обследованная.ч.тв |

Эрозионноопасные |

Дефляционно- опасные |

Переувлажненные |

Заболоченные |

Засоленные |

Солонцеватые солонцовыеи комплексы |

Каменистые |

негативныеДругие признаки |

|

угодий |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сельскохозяйст- |

311,9 |

275,3 |

136,4 |

105,2 |

86 |

18, |

4,5 |

8,8 |

15 |

100,1 |

|

венные угодья |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

Пашня |

237,7 |

234,6 |

112,8 |

97 |

67 |

9,2 |

2,6 |

5,1 |

11, |

85,9 |

|

Залежь |

0,3 |

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

0,1 |

|

Многолетние на- |

4,6 |

3,5 |

1,6 |

0,2 |

0,3 |

0,5 |

|

|

|

1,6 |

|

саждения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сенокосы |

4,2 |

3,7 |

4,1 |

0,1 |

1,2 |

0,6 |

|

|

|

2,3 |

|

Пастбища |

61,1 |

33,3 |

17,9 |

7,9 |

17,5 |

8,1 |

1,9 |

3,7 |

3,6 |

10,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Территориальным управлением Роспотребнадзор была проведена оценка санитарного состояния почвы населенных мест. В 2006г. санитарные врачи исследовали санитарно-химические показатели 76 проб почвы, из них не- стандартных оказались 2 пробы (2,7%), в 2005г. из 114 проб было 11 нестан- дартных (9,6%). Как и в прежние годы, отмечается превышение ПДК солей тяжелых металлов в зоне промышленных предприятий и транспортных маги- стралей – 2 нестандартные пробы (2,7%). Необходимо отметить, что сниже- ние объема промышленного производства, запрет на использование этилиро-

ванного бензина снизило опасность загрязнения почвы тяжелыми металлами в городах республики (табл.2).

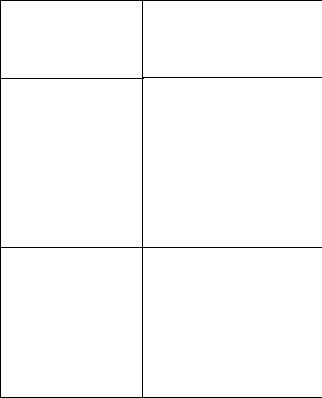

Результаты исследования почв по Республике Калмыкия |

Таблица 2 |

||||||

|

|

||||||

Показатели |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

|

|||

|

всего |

нестан- |

всего |

нестан- |

всего |

нестан- |

|

|

проб |

дартные |

проб |

дарт- |

проб |

дартные |

|

Соли тяжелых металлов в |

182 |

57 |

100 |

10 |

73 |

2 |

|

зоне промпредприятий и ав- |

|

|

|

|

|

|

|

томагистралей |

|

|

|

|

|

|

|

Соли тяжелых металлов в |

1 |

1 |

14 |

1 |

3 |

0 |

|

селитебной зоне |

|

|

|

|

|

|

|

32

Микробиологические |

44 |

22 |

36 |

23 |

102 |

45 |

загрязнения |

|

|

|

|

|

|

почвы в селитебной зоне |

|

|

|

|

|

|

Паразитологические |

1811 |

4 |

1289 |

3 |

878 |

1 |

загрязнения почвы |

|

|

|

|

|

|

в селитебной зоне, в т.ч. |

|

|

|

|

|

|

ДДУ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В 2007 г. Южнороссийским градостроительным центром была проведена инициативная литохимическая съемка на территории Республики Калмыкия.

Распределение марганца в верхнем почвенном горизонте обусловлено природными геохимическими особенностями территории, на которой распо- лагается Республика Калмыкия.

Литохимические аномалии элементов группы железа – никеля, кобальта, ванадия и молибдена в основном располагаются в западной части республи- ки. Установить связь этих зон повышенного содержания металлов с опреде- ленными источниками загрязнения исследователям пока не удалось.

Контрастные литохимические аномалии хрома располагаются на Прикас- пийской низменности. Зоны повышенного содержания меди в почве размыты, не контрастны, как и литохимические аномалии свинца. Концентрация ука- занных металлов в почве не превышает гигиенических нормативов.

Аномалии цинка локализованы в районе г. Элисты, в Целинном и Кетче- неровском районах. Распределение стронция на территории сплошь закрытой четвертичными отложениями очень равномерное, без контрастных аномалий. Результаты суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами показывает,

что на территории Республики Калмыкии нет зон сильного и даже среднего уровня загрязнения окружающей среды. На большей части республики на- блюдается незначительное или слабое, неопасное для здоровья людей, загряз- нение почвы металлами. Следует подчеркнуть, что тяжелые металлы, кото- рые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах ок- ружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более тру- доемких исследований. В частности, распределение металлов во многих слу- чаях отражает структуру загрязнения окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, синтетическими органическими соединениями.

Загрязнение почвы ядохимикатами при проведении сельскохозяйственных работ в последние годы снижается в связи с уменьшением количества исполь-

зуемых препаратов при росте числа наименований используемых пестицидов

(табл. 3).

Многолетнее широкомасштабное использование земель, без учета эколо- гических факторов, вызвало нарушение природного динамического равнове- сия и способствовало формированию очагов деградации, основными при- чинами которой явились процессы опустынивания, подтопления, вторичного засоления, водной и ветровой эрозии.

33

|

|

|

|

Таблица 3 |

|

|

Применение пестицидов при обработке сельхозугодий |

||||

Год |

Количество |

Число наиме- |

Площадь |

Из них авиацион- |

|

|

использованных |

нований препа- |

обработки, |

ным способом, |

|

|

препаратов, тн |

ратов |

тыс. га |

тыс.га |

|

2001 |

72,79 |

27 |

134,4 |

33,12 |

|

2002 |

85,5 |

48 |

20,757 |

68,74 |

|

2003 |

73,6 |

69 |

109,9 |

63.7 |

|

2004 |

51,5 |

73 |

123,6 |

60,1 |

|

2005 |

37,1 |

75 |

104,4 |

54,6 |

|

Площадь пахотных ландшафтов сокращается, уменьшилась площадь се- нокосов. С каждым годом сокращается количество вносимых органических удобрений, в большинстве хозяйств районов республики внесение удобрений практически прекращено.

В Приютненском и Октябрьском районах почвы на площади 55,0 тыс. га имеют очень низкое и низкое содержание гумуса, 44,6 тыс. га – среднее, и только 11,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий отнесены к группе повы- шенной гумусированности (1,6-2,0%). По содержанию подвижного фосфора площади распределились следующим образом: угодья с очень низким и низ- ким содержанием фосфора – 12800 га, средняя обеспеченность фосфором вы- явлена на 64,1 тыс.га угодий, повышенное и высокое содержание фосфора – на площади 30,0 тыс.га.

Приведенные данные свидетельствуют об ускоренной дегумификации почв и необходимости внесения фосфорных удобрений (данные ФГУ агрохи- мической станции «Калмыцкая»). На фоне неблагоприятного состояния зе- мель в республике идет процесс катастрофического снижения объемов при- менения удобрений. За последние годы количество вносимых органических удобрений сократилось в 73 раза, применение минеральных удобрений – в 46 раз.

Наиболее ярким примером опустынивания является территория Черных земель и Кизлярских пастбищ, где образовалась и продолжает прогрессиро- вать единственная в Европе пустыня. Нарушение естественного почвенно- растительного покрова этой крупной аридной территории бессистемным вы-

пасом большого поголовья скота привели к смене и вырождению коренных типов природных пастбищ, падению их продуктивности, резкому увеличению площадей перевеваемых песков.

Циклическое долгосрочное изменение климатических условий на Прикас- пийской низменности в 1940-1950-х гг. привело к снижению устойчивости экосистем, сформировавшихся на песчаных землях. Чрезмерные антропоген- ные нагрузки, особенно усилившиеся с конца 1960-х гг., наложились на не-

благоприятную климатическую обстановку и привели к катастрофическим последствиям экологии. В результате, не только резко снизились продуктив- ность пастбищ и качество кормов, но разрушается и почвенный покров.

34

ВКалмыкии лучшие пастбища на связно-песчаных почвах, превращаются

вбарханные пески. Их площадь с 13 тыс. га в 1958 г. выросла к 1983 г. до 583 тыс. га. Подвергаются дефляции также супесчаные почвы, распаханные круп- ными участками в 1958-1970 гг., песок с которых также засыпает пастбища на Черных землях Калмыкии. Дополнительным и сильным фактором опустыни- вания является также природное и антропогенное засоление. Аналогичная картина наблюдается в районе Ногайской степи, где площадь песков и земель, находящихся под угрозой опустынивания, составляет около 2,3 млн га.

От общей площади кормовых угодий территории в настоящее время более 80% сбиты и деградированы, около 36% подвержены развеванию, 12% засо- рены непоедаемыми растениями. Продуктивность кормовых угодий за по- следние 25-30 лет сократились в 1,5 раза. Обеспеченность животных паст-

бищным кормом в регионе в настоящее время существенно ниже потребности и составляет 50% в средние, 70% в благоприятные и 30% в неблагоприятные годы. В результате промышленной деятельности, нефтедобычи, воздействия транспорта происходит очень сильное и необратимое воздействие на окру- жающую среду не только из-за уничтожения почвенно-растительного покрова на территориях, отчужденных под промышленные объекты и транспортные коммуникации, но и в результате усиления пастбищной нагрузки на сократив- шиеся площади естественных пастбищ.

Несмотря на всю важность этой проблемы, до настоящего времени не ве- дется систематический контроль за опустыниванием территорий, слабо изу- чены различные типы опустынивания, не разработан прогноз развития на ближайшие десятилетия.

Строительство обводнительно-оросительных систем без облицовки кана- лов и дренажа на Прикаспийской низменности привело к подтоплению 53 на- селенных пунктов республики. В ряде районов возникли глубокие локальные изменения почв, связанные с подтоплением и, как следствие, вторичным за- солением. Площадь подтопленных и потенциально подтопляемых земель со- ставляет 3,7 тыс. га.

К числу основных негативных факторов формирования современного зем- лепользования, приведших к неудовлетворительному качественному состоя- нию земельных ресурсов, можно отнести следующее:

а) применение в течение длительного времени административных мето-

дов и приемов в управлении земельными ресурсами и применение волевых решений в области землепользования;

б) полное игнорирование отрицательного воздействия на земельные ре- сурсы и природные агроценозы в целом промышленного и сельскохозяйст- венного производства;

в) недостаточный учет особенностей природных ландшафтов при прове- дении землеустройства;

г) вовлечение в активное сельскохозяйственное использование земель без учета их свойств, качественного состояния и пригодности;

д) безответственность землепользователей при использовании земель;

35

е) несовершенство учета, отсутствие систематического контроля за со- стоянием земель;

ж) частичное или полное отсутствие экономических стимулов, личных и

коллективных интересов в рациональном использовании земельных ресурсов и особенно в охране почв;

з) диспропорции в инвестиционной политике.

Стратегические цели в области охраны земельных ресурсов должны пре- дусматривать:

а) вопросы восстановления и сохранения земельных ресурсов, земли, как зеркала ландшафтного разнообразия территории РФ;

б) обеспечение экологической безопасности настоящих и будущих поколе-

ний людей путем производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, в том числе и животноводства, отвечающей санитарно- гигиеническим нормам не только сегодня, но и для будущих поколений людей.

Тема 8. ПРИГОДНОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В основу классификации земель по их пригодности для сельского хозяй- ства положены списки оценочных групп почв и характеристика почв по со- держанию гумуса, физической глины, мощности гумусового горизонта, ис- пользованные в шкалах экономической оценки почв по результатам 4-го тура земельно-оценочных работ в России (1980-86 гг.).

Классификация земель (оценочных групп почв) заключается в распреде- лении их по пригодности, классам и разрядам согласно схеме классификации

(табл. 4).

По пригодности сформированы четыре группы земель:

1.Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья.

2.Малопригодные под пашню и многолетние насаждения, но пригодные под естественные кормовые угодья.

3.Непригодные или малопригодные для использования в сельском хозяй- стве в естественном состоянии.

4.Уникальные, малопригодные под пашню, но по своим уникальным свойствам пригодные для выращивания некоторых видов технических куль- тур, многолетних насаждений, ягодников (табак, чай, виноград, рис и др.).

Земли 1-й и 2-й групп пригодности разделяются по уровню потенциально- го плодородия на 7 классов и 26 разрядов. Лучшие земли относятся к 1-му разряду 1-го класса.

Земли третьей группы, непригодные для использования в сельском хозяй- стве, сведены в 8-й класс и дифференцированы на два разряда: 27-й – потен- циально пригодные (после мелиорации) и 28-й – непригодные (ледники, ска- лы и т.п.).

Земли 4-й группы (уникальные) отнесены к 9-му классу и 29-му разряду. Критерием распределения земель по классам и разрядам является зерно-

вой эквивалент – расчетный показатель, характеризующий качество земель по совокупности факторов:

36

•пригодности для использования под различные виды сельскохозяйствен- ных угодий;

•видам сельскохозяйственных культур, которые могут выращиваться на земельном участке;

•уровню нормальной урожайности сельскохозяйственных культур и есте- ственного травостоя;

•уровню нормативных затрат на возделывание и уборку культур, на под- держание плодородия почв.

Таблица 4

Схема классификации почв по пригодности для использования в сельском хозяйстве

Пригодность |

|

- |

Зерновой |

Бонитет в бал- |

|||

|

раз |

||||||

|

|

эквивалент, ц/га |

|

лах |

|||

|

Класс |

Оценочный ряд |

|

||||

|

Среднее значение |

х |

Среднее значение |

|

х |

||

|

Интервал |

|

Интервал |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Пригодные для использования под лю- |

1 |

1 |

61 |

60,0-62,0хх |

98 |

|

95-100 |

бые сельскохозяйственные угодья |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

59 |

58,0-60,0 |

93 |

|

90-95 |

|

|

|

3 |

57 |

56,0-58,0 |

88 |

|

86-90 |

|

|

4 |

55 |

54,0-56,0 |

83 |

|

81-86 |

|

2 |

5 |

53 |

52,0-54,0 |

78 |

|

76-81 |

|

|

6 |

51 |

50,0-52,0 |

73 |

|

71-76 |

|

|

7 |

49 |

48,0-50,0 |

69 |

|

67-71 |

|

|

8 |

47 |

46,0-48,0 |

64 |

|

62-67 |

|

3 |

9 |

45 |

44,0-46,0 |

59 |

|

57-62 |

|

|

10 |

43 |

42,0-44,0 |

54 |

|

52-57 |

|

|

11 |

41 |

40,0-42,0 |

50 |

|

48-52 |

|

|

12 |

39 |

38,0-40,0 |

45 |

|

43-48 |

|

4 |

13 |

37 |

36,0-38,0 |

40 |

|

38-43 |

|

|

14 |

35 |

34,0-36,0 |

35 |

|

33-38 |

|

|

15 |

33 |

32,0-34,0 |

31 |

|

29-33 |

|

|

16 |

31 |

30,0-32,0 |

26 |

|

24-29 |

|

5 |

17 |

29 |

28,0-30,0 |

21 |

|

19-24 |

|

|

18 |

27 |

26,0-28,0 |

16 |

|

14-19 |

|

|

19 |

25 |

24.0-26,0 |

12 |

|

10-14 |

|

|

20 |

23 |

22,0-24,0 |

7 |

|

5-10 |

2. Малопригодные под пашню, многолет- |

6 |

21 |

29 |

28,0-30,0ххх |

21 |

|

19-24 |

ние насаждения, но пригодные под естест- |

|

|

|

|

|

|

|

|

22 |

27 |

26.0-28,0 |

16 |

|

14-19 |

|

венные кормовые угодья |

|

|

|

|

|

|

|

|

23 |

25 |

24,0-26,0 |

12 |

|

10-14 |

|

|

|

24 |

23 |

22,0-24,0 |

7 |

|

5-10 |

|

7 |

25 |

21,5 |

21,0-22,0 |

3 |

|

2-5 |

|

|

26 |

20,5 |

20,0-21,0 |

1 |

|

0-2 |

37

3. |

Непригодные или малопригодные под |

8 |

27 |

потенциально |

- |

- |

сельскохозяйственные угодья в естествен- |

|

|

пригодные |

|

|

|

ном состоянии |

|

28 |

непригодные |

- |

- |

|

4. |

Уникальные землихххх |

9 |

29 |

- |

- |

- |

х Левая цифра интервала исключительно, правая включительно ххБолее высокие величины зернового эквивалента принимаются равными 62,0

ххх Более высокие величины зернового эквивалента принимаются равными 30,0

ххххМалопригодные под пашню, но по своим уникальным свойствам пригодные для выращивания некоторых видов технических культур, многолетних насаждений, ягодников (чай, виноград, рис) и др.

Зерновой эквивалент представляет собой урожайность зерновых, приве- денную к эталону затрат. При этом величина расчетного чистого дохода рав- на (эквивалентна) расчетному чистому доходу всего набора оценочных куль- тур (в расчете на 1 га расчетной структуры посевов).

Качество земли может измеряться также в баллах бонитета по величине расчетного чистого дохода.

При значительной изменчивости климатических условий на территории субъекта (земельно-оценочного района) проводится агроклиматическое оце- ночное зонирование (см. табл. 5).

Территориальной единицей зонирования является территория админист- ративного района. Основанием для выделения новых агроклиматических оце- ночных подзон является изменение набора оценочных культур или показате- ля климатического потенциала АП (на 0,5 единиц и более). Шкалы классифи- кации земель составляются по списку оценочных групп почв земельно-

оценочного района субъекта РФ для каждой агроклиматической оценочной подзоны, входящей в земельно-оценочный район.

Перечисленные типы (подтипы) кодируются автоморфными вариантами с соответствующими дополнительными свойствами, например светло- каштановые солонцеватые солончаковатые слабосмытые.

Тип литологического строения учитывает в оценке качества почв водно- физические свойства почвенного профиля в пределах корнеобитаемой зоны. Он характеризует важнейший фактор плодородия почвы - способность ее за- пасать влагу, полезную для растений. Тип литологического строения характе- ризует также внутренний дренаж почв, т.е. способность их отводить избыток влаги с внутрипочвенным стоком. Для оценки качества почв используются 28 типов литологического строения почв.

Для определения типа литологического строения почв используются све- дения о водопроницаемости и водоудерживающей способности (полевой вла- гоемкости) генетических горизонтов в пределах верхней метровой толщи почвы при наличии их в материалах почвенных, почвенно-мелиоративных и других обследований.

Из дополнительных свойств кодируются только те, которые имеют значе- ние для оценки качества почв и не учтены кодами типа (подтипа) почв и типа литологического строения почвы.

38

Связь между состоянием почв и структурой сельскохозяйственных угодий может быть прямой, если виды угодий планировались с учетом почвенного покрова и обратной, когда различные виды угодий размещаются без учета по-

тенциальных возможностей почв и процессов почвообразования в условиях аридности. Особое значение эти связи приобретают на фоне усиления антро- погенных нагрузок, изменяющих генетико-производственные характеристики почв, производительную силу земли и, в конце концов, ее потребительскую стоимость.

Таблица 5

Характеристика агроклиматических оценочных подзон Республики Калмыкия

Подзона |

Сумма |

Коэффициент |

Агроэко- |

Состав оценочных культур* |

||||

№ |

активных |

увлажнения, |

логический |

|

|

|

|

|

зерно- |

много- |

одно- |

подсол- |

|||||

|

температур |

КУ |

потенциал, |

вые |

|

летние |

летние |

нечник |

|

(> 10° С) |

|

АП |

|

|

травы |

травы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

3375 |

0,58 |

6,8 |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

2 |

3375 |

0,51 |

5,9 |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

3 |

3450 |

0,43 |

5,1 |

+ |

|

+ |

+ |

- |

4 |

3398 |

0,37 |

4,2 |

+ |

|

+ |

+ |

- |

5 |

3378 |

0,29 |

2,8 |

|

Естественные травы |

|||

* Культура присутствует (+), отсутствует (-)

Таблица 6

Показатели доходности фоновых почв

Пригодность по классам

1класс. Пригодные для ис-

пользования под любые сельскохозяйст-

венные

угодья

2класс.

Малопригодные под пашню, много- летние насаждения,

но пригодные под естественные кор-

мовые угодья

Фоновые почвы

Черноземы обыкновен- ные, луговато-черноземные, лугово-черноземные, темно-каштановые, каштановые, лугово-каштановые светло-каштановые

Солонцы каштановые, Солонцы лугово- каштановые, Солонцы каштаново- луговые, Солонцы полупустын-

ные Солонцы лугово-

каштановые

Зерновой |

Расчетный |

Балл бонитета по |

эквива- |

чистый |

расчетному чисто- |

лент, ц/га |

доход, |

му доходу |

|

ц |

|

38-40 |

18-20 |

43-48 |

36-38 |

16-18 |

38-43 |

34-36 |

14-16 |

33-38 |

32-34 |

12-14 |

29-33 |

30-32 |

10-12 |

24-29 |

28-30 |

8-10 |

19-24 |

26-28 |

6-8 |

14-19 |

24-26 |

4-6 |

10-14 |

22-24 |

2-4 |

5-10 |

26-28 |

6-8 |

14-19 |

24-26 |

4-6 |

10-14 |

22-24 |

2-4 |

5-10 |

21-22 |

1-2 |

2-5 |

20-21 |

0-1 |

0-2 |

|

|

|

39

3 класс. Непригод- |

потенциально пригодные |

- |

|

- |

ные или малопри- |

непригодные |

- |

|

- |

годные под сель- |

|

|

|

|

скохозяйственные |

|

|

|

|

угодья в естествен- |

|

|

|

|

ном состоянии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 класс. Уникаль- |

- |

- |

|

- |

ные земли |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Экологически неустойчивые, со слабыми буферными свойствами, это почвы восточной природно-сельскохозяйственной зоны, а их большая часть – светло-каштановые, лугово-каштановые, бурые полупустынные, лугово- бурые и солончаки.

Любой вид хозяйственной деятельности должен пройти государственную экспертизу на стадии проектирования. Она обеспечивает соблюдение законо- дательных и нормативных требований по экологическим проблемам, исходя из соображений экологической допустимости и экономической целесообраз- ности. Немаловажную роль в охране окружающей среды и рациональном ис- пользовании природных ресурсов имеет экологическое образование населе- ния.

Втаблице 7 приведены группы почв, пригодных для использования в пашне.

Экологически устойчивые почвы – это почвы, находящиеся в западной природно-сельскохозяйственной зоне, к ним отнесены наиболее плодородные почвы – черноземы обыкновенные карбонатные, лугово-черноземные и тем- но-каштановые.

Относительной устойчивостью к антропогенной (сельскохозяйственной) нагрузке относят каштановые почвы, солонцы каштановые.

Систему сельскохозяйственного землепользования Республики Калмыкия,

перераспределение земель внутри категорий землепользователей необходимо связывать с качественно новым методологическим подходом к вопросу огра- ниченности продуктивных земель, с глубоким пониманием функционирова- ния земли, их ресурсно-экологическим потенциалом, а также с теми реаль- ными преобразованиями земельных отношений, которые происходят в Рос- сии.

Вто же самое время, при вовлечении земель в сельскохозяйственный обо-

рот необходимо учитывать экологическую устойчивость различных почв к антропогенному воздействию (табл. 8).

ВРеспублике Калмыкия земли сельскохозяйственного назначения по сте-

пени экологической устойчивости к антропогенным нагрузкам распределены следующим образом: устойчивые – занимают 3,8% от общей площади сельхо- зугодий; относительно устойчивые – 17,8%; неустойчивые –78,6 %.

40