Основы ландшафтного земледелия и почвенно-земельные ресурсы Республики Калмыкия

..pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации

______

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный университет»

ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Методические указания для магистров направления 110203 Растениеводство

Элиста 2011

Составитель д-р с.-х. наук, проф. М.М. Оконов

Основы ландшафтного земледелия и почвенно-земельные ресурсы Рес- публики Калмыкия: Методические указания для магистров направления 110203 Растениеводство / Калм. ун-т; Сост. М.М. Оконов. – Элиста, 2011. – 44 с.

В данной учебно-методической разработке рассматриваются вопросы аг- роландшафтов как основы современного земледелия, их классификация и структура. Дана характеристика основных видов агроландшафтов, экологиче- ская устойчивость в различных моделях агроэкосистем, агроэкологическая оценка и группировка земель.

Даются сведения об экологическом состоянии почвенно-земельных ресур- сов аридных территорий, пригодность земель для сельскохозяйственного ис- пользования.

Утверждено учебно-методической комиссией аграрного факультета КГУ.

Рецензент д-р геогр. наук, проф. Г.Э. Настинова

Подписано в печать 09.03.11. Формат 60х84/16. Печать офсетная. Бумага тип. № 1. Усл. п. л. 2,56.

Тираж 100 экз. Заказ 1453.

Издательство Калмыцкого университета. 358000 Элиста, ул. Пушкина, 11

2

Тема 1. АГРОЛАНДШАФТ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ландшафты антропогенного происхождения появились на Земле около 16 тыс. лет назад, когда человек стал заниматься земледелием и скотоводством. В настоящее время антропогенные, или «культурные ландшафты», под кото- рыми понимают измененные или искусственно созданные человеком на при- родной основе ландшафты, занимают более половины поверхности суши земного шара, агроландшафты распространены на 35% площади суши.

Возникновение, структура и функционирование агроландшафтов тесно свя- заны и обусловлены природными и социально-экономическими факторами.

Воздействие сельскохозяйственной деятельности человека на ландшафт выходит за пределы данного агроценоза и приобретает региональное и даже глобальное значение – главным образом через годовой водный и минераль- ный обмены. В типичных бореальных условиях при промывном водном ре- жиме в пахотной почве происходит усиление миграционной способности хи- мических элементов из-за дополнительного внесения в почву хлоридов, нит- ратов и сульфатов с минеральными удобрениями. В почве наблюдается дефи- цит элементов минерального питания растений, который компенсируют вне- сением удобрений.

Ощутимые изменения происходят в черноземах, где интенсивно утрачи- ваются гумус, кальций, магний и другие питательные вещества. На значи- тельных площадях отмечается загрязнение почв сельскохозяйственных уго- дий тяжелыми металлами, радионуклидами и другими продуктами химизации сельского хозяйства и отходами промышленности.

Неграмотная хозяйственная деятельность может привести к нарушению ландшафта, уничтожению связей между составляющими его компонентами.

Поэтому при ведении сельского хозяйства следует иметь в виду прежде всего географическую обстановку, тот географический ландшафт, в котором при- ходится работать. Без знания географических ландшафтов трудно рассчиты- вать на успех.

Ландшафты – более мелкие единицы природных зон, которые служат ос- новными ячейками географической оболочки. В них идет наиболее интенсив- ный обмен веществ и энергии.

Существуют понятия географический, геохимический ландшафты и агро- ландшафт.

Географический ландшафт – это конкретная территория, сходная по сво- ему происхождению и истории развития, неделимая по зональным и азональ- ным признакам, обладающая единым геологическим фундаментом, однотип- ным рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гидротермиче- ских условий, почв, биогеоценозов и, следовательно, однородным набором простых природно-территориальных комплексов (ПТК) – фаций, урочищ, ме- стностей.

Геохимический ландшафт – это природно-территориальный комплекс, компоненты которого генетически взаимосвязаны (и едины) в своем эволю-

3

ционном развитии миграционными потоками веществ и энергии (так назы- ваемые взаимодействия «полей»).

Он отражает специфику функционирования взаимосвязанных элементар- ных геохимических ландшафтов через миграционные потоки конкретных хи- мических элементов.

В ландшафте происходит прямой контакт всех компонентов географиче- ской оболочки (земной коры, воздуха, воды, растительности и животного ми- ра) под влиянием энергии солнца, внутренних сил Земли и деятельности че- ловека. Мощность ландшафтной сферы невелика – от 30-50 м в полярных пустынях до 150-200 м в зоне влажных тропических лесов.

Важнейшие процессы функционирования ландшафтов – это влагооборот, почвообразование и биогенный круговорот веществ, сезонная динамика, ко- торые определяются тепло- и влагообеспеченностью, т. е. поступлением в ландшафт солнечной энергии и активной влаги.

Агроландшафт – это антропогенный ландшафт с преобладанием в его биотической части сообществ живых организмов, искусственно сформиро- ванных человеком (антробиоценозов) и заменивших естественные фито- и зооценозы на большей части территории. В более узкой трактовке под агро- ландшафтом понимают ландшафт, на большей части которого естественная растительность заменена посевами и посадками сельскохозяйственных рас- тений, сохраняющий его исходные границы.

Согласно этому определению агроландшафт есть территория качественно однородная в отношении целенаправленно созданной на ней растительности и созданных или измененных человеком климатических, орографических, почвенных и биотических условий. Агроландшафт, включая в себя средства сельскохозяйственного производства и являясь предметом труда, прежде все- го есть продукт развития производительных сил и производственных отно- шений.

Морфологическая структура агроландшафта

Агроландшафты представляют собой совокупность иерархически сопод-

чиненных и взаимосвязанных в своем развитии природных территориальных комплексов локального (фаций, подурочищ, урочищ) и регионального (мест- ностей, провинций) уровней.

Природно-территориальный комплекс (геосистема). Это целостное пространственно-временное динамическое образование, обладающее своей структурой, составными частями, компонентами, внутренними и внешними взаимосвязями.

Природно-территориальный комплекс (ПТК) принят в качестве основной

таксономической единицы для ландшафтного картографирования и решения прикладных задач. Это экологические системы и генетически связанные их группы, чрезвычайное разнообразие которых слагает биосферу Земли.

Все ПТК различаются по качественному составу, однако для них свойст- венны взаимообусловленность и взаимодействие.

4

Литогенная основа, геологические и геохимические процессы, протекаю- щие в земной коре, определяют формирование рельефа, способствуя верти- кальному и пространственному перераспределению тепла и влаги, а следова- тельно, предопределяют различия условий местообитания растений и живот- ных.

Земная кора, воздух, вода (геома) являются основой обособления ПТК и формирования его типологических свойств. Растительность и животный мир (биота) в этой связи оказываются вторичными компонентами, зависящими от геомы.

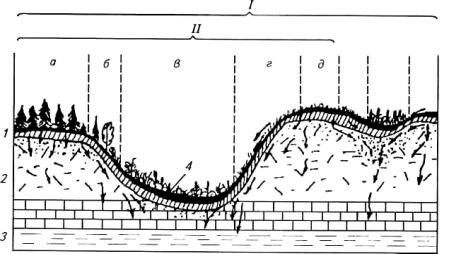

Горизонтальные границы природного территориального комплекса на земной поверхности более или менее четкие, степень выраженности их непо- стоянна и меняется на всей протяженности на сравнительно коротких рас- стояниях в зависимости от вида и динамического состояния, пограничных ПТК (рис. 1).

Рис. 1. Схема морфологического профиля географического ландшафта:

а-д – фации; I – урочище (сложное); II – местность; 1 – почвы и почвообразующие по- роды; 2 – подстилающие и коренные породы (известняки); 3 – грунтовые воды; 4 – торф (или сапропель в зарастающих водоемах); стрелками показано направление гравитацион-

ных потоков воды и растворенных веществ

На практике переходная полоса ПТК всех рангов, как правило, сравни- тельно невелика, и при картографировании любая граница может быть изо- бражена в виде линии.

Верхняя граница ПТК проходит по двойной высоте растительного покро- ва, а нижняя – по максимальной глубине проникновения в литогенную основу корней растений и микроорганизмов.

В пространственном распределении ПТК сочетаются различные по слож- ности и иерархической соподчиненности ландшафтные элементы. Наиболее просто устроенной структурной единицей ПТК является фация. В природ-

ных условиях она должна обладать однородностью всех составляющих ее компонентов.

5

Впервые понятие о фации как о наименьшей структурной единице ланд- шафта сформулировал в 1936 г. Л.Г. Раменский. В дальнейшем благодаря трудам Н.А. Солнцева и его учеников теория морфологической структуры приобрела стройный и завершенный вид.

Фация. Это такой ПТК, на всем протяжении которого сохраняются оди- наковая литология поверхностных пород, одинаковый характер рельефа и ув- лажнения, один микроклимат, одна почвенная разность и один биоценоз.

Фации обычно занимают небольшую площадь и приурочены к одной форме микрорельефа (нижней части подошвы склона, замкнутому пониже- нию на водоразделе). Для фации типичен один биогеценоз, хотя раститель- ный покров и здесь весьма динамичен во времени.

При делении фации она распадается на отдельные элементы, а комплекс как конкретная геосистема исчезает. Примерами подобных элементов ланд- шафта могут быть болотные и луговые кочки, кучи муравейников, вывернутые деревья и др. Такие внутрифациальные образования называют парцеллами.

Две или более разных фаций, закономерно чередуясь в пространстве на однородных мезоформах рельефа, составляют урочище.

Урочище. Это ПТК, состоящий из закономерного сочетания подурочищ и отдельных фаций, совмещающийся обычно с формой мезорельефа и вследст- вие этого обладающий ярко выраженным генетическим единством и динами- ческой сопряженностью составляющих его морфологических частей. В осно- ве выделения урочищ лежат три признака: формы мезорельефа, разности почв, особенности растительного покрова. При выделении урочищ в лугово-

пастбищных агроландшафтах принято учитывать также продуктивность трав

(в т/га).

Подурочище. Занимает промежуточное положение между фацией и уро- чищем. Это ПТК, состоящий из группы фаций, тесно связанных генетически и динамически вследствие их общего положения на одном из элементов фор- мы мезорельефа, склона одной экспозиции.

Местность. Это система урочищ, сформировавшаяся на определенном комплексе форм рельефа одинакового генезиса и характеризующаяся одно- типным геологическим фундаментом, выделяется как ПТК.

Природные районы. Имеют более высокий таксономический ранг, чем местность. При этом районы выделяют самые разные: геоморфологические, геоботанические, почвенные, агроклиматические и др.

Ландшафт является высшим структурным компонентом ПТК. Однород- ные ландшафты слагаются из одинаковых, закономерно повторяющихся со- четаний фаций и урочищ, не свойственных другим ландшафтам.

Местные черты ландшафтов неповторимы и индивидуальны. Но ланд- шафты обладают и зональными чертами, которые могут повторяться даже на разных материках. Например, степи Великих равнин в Северной Америке на- поминают степные территории умеренно континентальных частей Евразии.

В практических для сельскохозяйственного производства целях близкие по общей характеристике ландшафты объединяют в физико-географические районы, которые, в свою очередь, формируют провинции.

6

Для различных задач формирования агроландшафтов учитывают разные типы ландшафтных структур. Закономерности формирования поверхностного стока, вызывающие плоскостную эрозию, обусловливаются позиционно- динамической структурой, на территориальных единицах которой обосновы- вают размещение севооборотов, рабочих участков, направление вспашки и т.д. Для предотвращения овражной эрозии необходим учет динамической со-

пряженности и парадинамических отношений фаций вдоль концентрации водного потока, для чего выделяют парагенетические и бассейновые ланд- шафтные структуры.

Тема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЕГО ВИДОВ

Втипологическом плане агроландшафты классифицируют так же, как и ландшафты на основе учета ведущих факторов, обусловленных в этом случае деятельностью человека, а не природными причинами. Несовпадения в клас- сификации начинаются в типах, родах, видах и объясняются тем, что при классификации ландшафтов типы, роды и виды выделяют по природным процессам (особенностям макрорельефа, пород и т. д.), а при классификации агроландшафтов – по роду деятельности человека.

Современная классификация ландшафтов разработана А.Г. Исаченко. Высшей классификационной категорией ландшафтов Земли является отдел, в основе выделения которого лежит характер взаимодействия геосфер (лито- сферы, атмосферы, гидросферы) в структуре ландшафтной оболочки. Выде- ляют четыре отдела: наземные, земноводные (речные, озерные, шельфовые), водные (поверхностный ярус в морях и океанах), донные (морские и океани- ческие, за исключением шельфовых).

Внутри наземного отдела по микроклиматическим условиям из-за нерав-

номерного распределения тепла по поверхности Земли выделяют системы ландшафтов (арктическая, субарктическая, бореальная, суббореальная семи- аридная, суббореальная аридная, субтропическая), которые соответствуют географическим поясам. По степени континентальности климата выделяют подсистемы – умеренно-континентальные, континентальные, резко континен- тальные, приокеанические.

Вкаждой системе выделяют два класса – равнинный и горный. В соответ-

ствии с ярусной дифференциацией ландшафтной структуры среди равнинных ландшафтов выделяют подклассы — возвышенные, низинные и низменные; среди горных — низкогорные, среднегорные и высокогорные.

Ниже классов стоят типы (зональные и интразональные) агроландшафтов, выделяемые на уровне биоклиматических изменений – неизмененные (тунд- ровые, таежно-лесные и т. д.), слабоизмененные, переувлажненные, аридизи- рованные, ирригационные, болотные мелиорированные, которые, в свою оче- редь, делятся на подтипы (подзональные).

Типы и подтипы агроландшафтов дифференцируют на роды, в них антро- погенные изменения затронули рельеф (неизмененные, террасированные,

7

эродированные, промышленно-нарушенные, рекультивированные). Роды де- лятся на моренные, покровные, лёссовые, морские, элювиальные.

По группам почвенных комбинаций, характеру и степени трансформации

агроландшафты подразделяют на виды: освоенные, освоенные распаханные, залежные, окультуренные, противоэрозионно-организованные, противодиф- ляционно-организованные, деградированные и загрязненные (Кирюшин, 1996).

По выполняемым социально-экономическим функциям выделяют ланд-

шафты: сельскохозяйственные, лесохозяйственные, промышленные (техноло- гические), городские (урбанизированные), рекреационные, заповедные, сре- дозащитные (водоохранные), дорожные и др.

Сельскохозяйственные ландшафты по хозяйственной ценности делят на культурные и акультурные, по целенаправленности их возникновения — на прямые и сопутствующие, по длительности существования и степени их са-

морегуляции — на многолетние, частично регулируемые (сады и пастбища) и кратковременные регулируемые (посевы).

По преобладающим видам хозяйственного использования земель выделяют полевые, садовые, смешанные (садово-полевые) и лугово-пастбищные агро- ландшафты.

Виды агроландшафтов |

Характер использования |

Полевые |

Пашня |

Садовые |

Сады и виноградники |

Смешанные (садово-полевые) |

Насаждения многолетних плодовых |

Лугово-пастбищные |

Сенокосы и пастбища |

Эти агроландшафты делят на зонально-поясные типы (Мильков, 1984), так

как при наличии общих черт они существенно различаются при переходе из одной природной зоны в другую (степной в полупустынную или степной в лесостепную и т. д.).

Каждому зонально-поясному типу агроландшафта (например, полевому степному, полевому лесостепному, полевому полупустынному) присущи свои почвы, агроклиматические ресурсы.

Полевые агроландшафты. Формируются под воздействием ежегодной обработки почвы, внесения удобрений и выращивания сельскохозяйственных культур. Обработка почвы оказывает большое влияние на водный режим, усиливая поверхностный сток. В полевых степных, лесостепных типах агро-

ландшафтов наиболее интенсивно проявляются водная эрозия и дефляция почв. Почвы являются своего рода литологическим фундаментом полевых аг- роландшафтов, а посевы составляют их агробиоценоз. Многолетний агротех-

нический режим способствует приспособлению к полевому агроландшафту определенных сорняков и животных. Под полевыми культурами с разной скоростью в почвах происходит минерализация растительных остатков и гу- муса. Огромное влияние на полевые агроландшафты оказывает система веде-

8

ния сельского хозяйства: при низкой агротехнике неизбежно снижение пло- дородия старопахотных почв. Посевы и посадки сельскохозяйственных куль- тур влияют на температуру и влажность воздуха, скорость ветра.

Зонально-региональные различия полевых агроландшафтов существенны. Оптимальные физико-географические условия для развития полевых агро- ландшафтов имеются в лесостепной и степной природных зонах. Распаханная степь в зависимости от местоположения и характера рельефа может высту- пать в качестве различных полевых агроландшафтов: пойменный полевой, лугово-черноземный полевой, террасовый темно-каштановый полевой; ува- листо-возвышенно-равнинный черноземный полевой и др.

Каждый вид полевого агроландшафта имеет свой «набор» урочищ, обра- зующих его структуру. Характер использования урочищ определяется спе- циализацией хозяйства. Смена одной культурной растительности другой со- провождается глубокой перестройкой структуры ландшафтного комплекса, которая происходит в случае изменения, например гидроклиматических усло- вий.

Лугово-пастбищные агроландшафты. Распространены повсеместно во всех природных зонах — от тундры до субтропиков. Состояние лугово- пастбищных агроландшафтов зависит от характера и интенсивности хозяйст- венного использования. Сенокошение играет положительную роль в развитии луговых агроландшафтов, а бессистемная пастьба скота – отрицательную. Сенокошение способствует лучшему прогреву и просушиванию почвы, пре- пятствует распространению сорняков. Под действием неумеренного выпаса скота происходят уплотнение почвы, ее иссушение, выпадение из травостоя ценных кормовых растений и замена их малопродуктивными видами и сорня- ками. Особенно вреден ранний выпас, когда скот при высокой влажности почвы разрушает дернину, а отрастающую траву сразу же поедает и вытапты- вает. В результате резко снижается продуктивность пастбищ, на склонах про- исходит плоскостной смыв почвы.

Степень саморегуляции у лугово-пастбищных агроландшафтов значитель- но выше, чем у полевых и садовых, и более близка к природным ландшафтам.

В структуре зональных лугово-пастбищных агроландшафтов (тундрового, степного, полупустынного и др.) имеется большое количество видов. Наибо-

лее распространенными и ценными в кормовом отношении среди равнинных лугово-пастбищных агроландшафтов являются пойменные долинные.

Лугово-пастбищные урочища выявляют и картографируют так же, как ес- тественные урочища. Структура их сложна и многообразна. Например, среди равнинного лугово-пастбищного склонового агроландшафта Архангельской области выделяют несколько доминирующих урочищ: сильносбитые (0,2-0,3 т/га) пастбища на склонах речных долин с выходами красноцветных глин; сильносбитые на крутых склонах балок с разнотравно-злаковой расти- тельностью на средне- и сильносмытых дерново-подзолистых почвах; сред- несбитые (1,0-1,5 т/га) пастбища по днищам балок с луговой растительностью на дерновых глееватых почвах; слабосбитые (более 1,5 т/га) пойменные.

9

Агротехнические мероприятия по повышению продуктивности пастбищ нуждаются в дифференциации с учетом природно-ботанических особенно- стей отдельных групп лугово-пастбищных урочищ.

Садовые и садово-полевые агроландшафты. Они имеют определенное сходство с лесокультурными, отличаясь от них слабо выраженной саморегу- ляцией и большой потребностью в высокой агротехнике. Под насаждениями

многолетних плодовых деревьев и кустарников в разных природных зонах происходит глубокая антропогенная перестройка почвы за счет постоянной ее обработки, внесения удобрений и поливов. Почвы этих агроландшафтов ха- рактеризуются высоким плодородием.

По условиям рельефа садовые агроландшафты характеризуются большим разнообразием. Сады размещают не только на ровных террасах и водоразде- лах, но и на крутых склонах, где развитие полевых агроландшафтов невоз- можно. Во многих странах террасированные склоны гор заняты садами, вино- градниками, плантациями чая, кофейного дерева и другими древесно- кустарниковыми растениями, составляющими многолетний тип культурных фитоценозов. В нашей стране террасирование склонов с использованием их под виноградники и сады можно наблюдать в. горных районах Кавказа.

По глубине воздействия на природу выделяют следующие ландшафты.

Фитогенные сельскохозяйственные ландшафты. Характеризуются ко-

ренным изменением естественной растительности. К ним относятся полевые посевы, сады и пастбища на месте целинных степей или лесов.

Гидрогенные сельскохозяйственные ландшафты. Отличаются изме-

ненным водным режимом почв. К ним относятся полевые, лугово- пастбищные и садовые ландшафты, подвергающиеся как искусственному орошению, так и осушению. В обоих случаях гидрогенные сельскохозяйст- венные ландшафты обладают повышенной биологической продуктивностью. После фитогенных ландшафтов это самые распространенные сельскохозяйст- венные ландшафты.

Педогенные сельскохозяйственные ландшафты. Обладают измененной коренным образом почвой. К ним относятся оазисы на староорошаемых зем- лях с созданной человеком агроирригационной почвой, территории с рекуль- тивированными землями. В почвах педогенных ландшафтов иной веществен- ный состав, другое количественное и качественное содержание гумуса, свое- образная макро- и мезофауна.

Литогенные сельскохозяйственные ландшафты с подвергшимися коренной перестройке грунтами и почвами. Изменение литогенной основы происходит во всех случаях длительной (на протяжении многих столетий) распашки. При этом рельеф поверхности становится более сглаженным: сни- жается относительная высота холмов, выполаживаются склоны, заносятся де- лювием котловины. Следовательно, под литогенными ландшафтами следует понимать такие комплексы, в которых коренной перестройке подверглась вся основа – рельеф, грунты и почвы.

Террасированные ландшафты крутых склонов, занятые садами, плантациями чая, кукурузой и другими культурами. Здесь человеком за-

10