- •Вопрос 83 Основы проведения общего (ненаправленного) анализа ксенобиотиков.

- •Вопрос 84

- •Вопрос 85 Иммунные методы диагностики острых отравлений и наркоманий.

- •Вопрос 86 -87 Аналитическая диагностика наркоманий и токсикоманий. Организация службы аналитической диагностики наркомании, токсикомании.

- •Организационная стр-ра наркологичекого направления и токс. Химии в рф:

- •Вопрос 88 Основные документы, регламентирующие деятельность химико-токсикологических лабораторий.

- •Вопрос 89 Задачи химико-токсикологической службы при оказании наркологической помощи.

- •Вопрос 90 Объекты исследования на наркотические вещества. Подготовка проб.

Вопрос 83 Основы проведения общего (ненаправленного) анализа ксенобиотиков.

В зависимости от поставленной перед экспертом–химиком задачи, судебно–химическое исследование может носить общий или частный характер, т.е. анализ может быть ненаправленным (общим) или направленным (частным).

Общий анализ включает исследование нескольких групп веществ (3 группы), подлежащих обязательному судебно–химическому исследованию, в том числе и на группу «нелетучих» ядов. В этом случае используются общие для всей группы веществ (универсальные) методы изолирования.

«Ненаправленный» анализ – анализ, проводимый при отсутствии каких-либо сведений о природе токсического агента.

Общим скрининговым подходом к изолированию веществ органической природы в случае ненаправленного анализа является групповое выделение токсикантов, основанное на каких-либо общих свойствах.

При ненаправленном анализе сначала образцы биологических жидкостей подвергают предварительному исследованию с помощью химических тестов, затем определению групповой принадлежности яда с помощью скрининговых методов (чаще всего методом тонкослойной хроматографии) и только затем результаты устанавливают с помощью подтверждающих методов исследования.

Вопрос 84

ТСХ-скрининг ксенобиотиков.

См. вопрос 61

Вопрос 85 Иммунные методы диагностики острых отравлений и наркоманий.

Иммунохимические методы (скрининг-тесты) используются для анализа наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в биологических жидкостях (крови, моче, слюне).

Скрининг-тесты не отличаются высокой специфичностью и часто вообще неспецифичны. Особенность этих методов в том, что при их использовании нет необходимости проводить изолирование веществ из объекта и применять специальные приемы по их очистке.

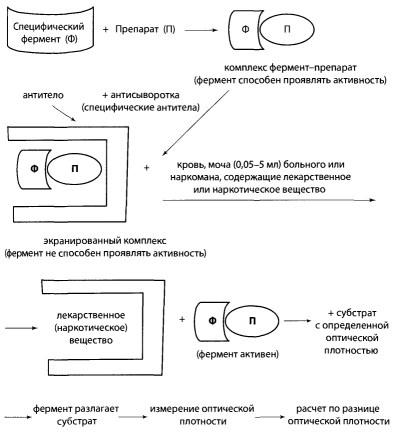

В основе иммунохимических методов – взаимодействие специфических белковых антител (антисывороток) с анализируемым веществом, выступающим в роли антигена (гаптена). Чем больше концентрация в объекте вещества-антигена, тем больше образуется комплекса антиген-антитело. Чтобы детектировать получаемый результат, один из компонентов реакции – гаптен или антитело – метят специальной меткой.

Методы иммунохимического исследования включают 4 этапа.

1 этап. Нанесение метки на препарат или его аналог

2 этап. Добавление антисыворотки с антителами и образование комплекса антителомеченый препарат.

3 этап. Добавление исследуемой крови (сыворотки) или мочи. Происходит вытеснение анализируемым веществом меченого препарата из комплекса и образование нового комплекса: анализируемое вещество-антитело.

4 этап. Измерение радиоактивности, интенсивности флуоресценции, активности фермента и т.д.

Используют два вида иммунохимических методов анализа:

1. Гомогенный иммуноферментный анализ (ИФА) – все компоненты находятся в растворе;

В гомогенном ИФА метка – оксидазы (лизоцим, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, малатдегидрогеназу), которые окисляют хромогенный субстрат с образованием окрашенного соединения.

При отсутствии в биологической жидкости подозреваемого вещества окраски раствора наблюдаться не будет, так как комплекс фермент-препарат останется связанным с антителом и не проявит окислительных свойств. ИФА используется для предварительного установления факта употребления одурманивающих средств. Используемые в анализе антитела – это иммуноглобулины.

Схема иммуноферментного метода анализа (ИФА)

При отрицательном результате ИФА не требуется проведения доп. исследований и дается заключение о необнаружении предполагаема веществ.

ИФА в экспресс-диагностике объектов на наркотические и одурманивающие вещества. Этот вариант анализа может проводиться в нелабораторных («полевых») условиях. Используются индикаторные полоски из целлюлозной хроматографической бумаги. Антитела и фермент глюкозооксидазу ковалентно связывают с поверхностью индикаторной полоски.

При погружении индикаторной полоски в исследуемый образец содержащееся в нем наркотическое вещество связывает определенную часть активных центров антител, находящихся на индикаторной полоске. Затем эту полоску переносят в раствор смеси, состоящий из определяемого наркотика, пероксидазы, глюкозы и хромогенного субстрата. Определяемое наркотическое вещество на индикаторной полоске связывает активные вакантные центры антител. Глюкоза образует пероксид водорода при взаимодействии с иммобилизированной на индикаторной полоске глюкозооксидазой. Пероксид водорода окисляет хромогенный субстрат с образованием окрашенного и нерастворимого продукта.

Концентрация определяемого вещества (антигена) обратно пропорциональна интенсивности образующейся окраски. Чем ярче окраска, тем меньше количество вещества в анализируемом растворе. Этот вариант ИФА прост в выполнении и используется в отделениях милиции, спецприемниках, наркологических диспансерах.

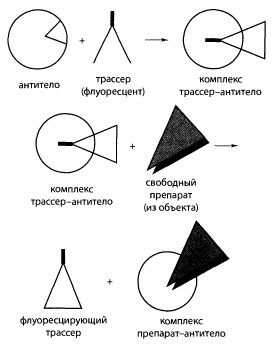

Поляризационный флуороиммуноанализ (ПФИА) используется при анализе уровня лекарственных и наркотических веществ в биологических жидкостях. В качестве меченого препарата применяют молекулу подозреваемого вещества с присоединенной к ней группой, придающей меченой молекуле способность флуоресцировать (метка флуоресцеин).

Метод основан на сдвиге угла испускаемого луча света флуоресцирующим образцом при облучении его монохроматическим поляризованным светом. Проведя калибровку системы, можно найти концентрацию препарата в исследуемой пробе.

Схема поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа:

2. Гетерогенный иммуноанализ – реагирующие компоненты разделяют путем включения стадии «отмывки» или центрифугирования

В качестве метки используют ферменты пероксидазу, р-галактозидазу, фосфатазу и др. Выпускаются диагностикумы для обнаружения алкалоидов группы опия, производных барбитуровой кислоты, эфедрона, каннабиноидов и др.

Препарат (антиген) реагирует с избытком фермент – меченых антител. После образования комплекса антиген-антитело избыток антител связывают добавлением специфического твердофазного иммуносорбента и удаляют отмыванием или центрифугированием. Затем добавляют хромогенный субстрат. Он взаимодействует с фермент-меткой, связанной с антителом, закрепленным на твердом носителе, и образует соответствующую окраску. Если концентрация определяемого вещества в пробе будет значительно превышать концентрацию гаптена, меченого ферментом, то после удаления последнего из реакционной смеси (при отмывании или центрифугировании) хромогенный субстрат не образует окраски (положительный результат анализа). При возникновении окраски результат анализа отрицательный.

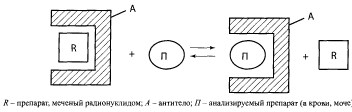

Радиоиммунный метод (гетерогенный метод). Используют препарат (или его близкую модификацию), меченый радиоактивным изотопом (йод-125 (125I) и радиоактивный изотоп водорода – тритий (3Н), иногда селен). К специфическому антител (А) добавляют препарат, меченый радиоактивной меткой (R), а затем исследуемый раствор (мочу, плазму крови), содержащий исследуемое вещество (II), которое вытесняет меченый препарат из комплекса.

Определение веществ идет по схеме:

Освободившийся меченый препарат отделяют от раствора и с помощью специальных приборов определяют степень радиоактивности. После определения радиоактивности рассчитывают концентрацию препарата в растворе. Методу придается значение при отрицательном результате. Если анализ дает положительный результат, данные подтверждаются другими методами и реакциями.