Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Шапошников_Травматология_и_ортопедия_3_том

.pdfстадии процесса при фиброзном или костном анкилозе. При анкилозировании коленных суставов в положении сгибания пациенты превращаются в сугубо постельных больных, полностью теряя са мообслуживание. В такой ситуации остро встает вопрос о восста новлении подвижности коленных суставов, если мышцы еще не утратили функциональную активность.

За рубежом для восстановления подвижности в коленном суставе при его анкилозе широко используют эндопротезирование металлополимерными эндопротезами. Постоянно продолжается поиск опти мальных конструкций эндопротезов, поскольку коленный сустав имеет сложную биомеханику движений и ограниченное количество мягких тканей, необходимых для укрытия деталей эндопротеза.

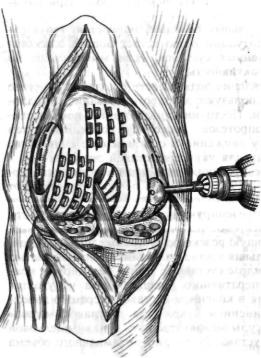

Альтернативой эндопротезированию является биологическая артропластика [Троценко В. В., 1980, 1983]. На первом этапе делают артролиз коленного сустава. Надколенник отделяют от мыщелков бедренной кости и частично резецируют во фронтальной плоскости отдельными фрагментами. Жировое тело иссекают. Производят эко номную краевую моделирующую резекцию суставных поверхностей, в результате чего субхондральная костная пластинка большей частью удаляется; при костном анкилозе суставные концы резецируют пол ностью. Если в процессе оперативного вмешательства не удается получить полного разгибания в коленном суставе, операцию допол няют фасциотомией и удлинением сухожилия двуглавой мышцы бедра. Заднюю порцию капсулы можно сдвинуть с надмыщелковой области прямо из полости сустава. Достигают оптимального объема движений в суставе.

Производят пластику суставной поверхности надколенника лос кутом, взятым из широкой фасции бедра. Затем на суставной по верхности мыщелков бедренной кости делают параллельные пропилы на расстоянии 5 мм друг от друга, глубиной 10 мм, шириной 1—1,5 мм. Подготавливают для имплантации консервированный в тимоле реберный аллохрящ: очищают его от надхрящницы и жира и нарезают диски толщиной 1 —1,5 мм. Диски вставляют в пропилы на суставной поверхности и плотно забивают молотком. Их высту пающие края подрезают таким образом, чтобы они находились на одном уровне (1—1,5 мм) от поверхности кости. Эти выступающие края дисков создают диастаз между суставными концами в 1—1,5 мм (рис. 7.5).

Если субхондральная пластинка на суставной поверхности большеберцовой кости частично сохранилась, в ней делают отверстия в шахматном порядке на расстоянии 5 мм друг от друга диаметром 5 мм, которые ничем не заполняют. В конце операции в полость сустава имплантируют дренажную петлю, концы которой выводят за пределы раны в нижней трети бедра и наглухо закрывают. Рану послойно ушивают. В течение 1-х суток нога находится в гипсовой лонгете.

После операции полость сустава заполняется кровью, что создает условия для возникновения внутрисуставных спаек и облитерации суставной полости. С целью предупреждения этих явлений приме-

379

Рис. 7.5. Артропластика коленного сустава консервированным ребер ным хрящом (съема).

няют раннюю интенсивную ирригацию сустава через имплантированную во вре мя операции дренажную петлю. В полость сустава можно вводить не только новокаин, но и антибиоти ки. Ирригацию проводят через день в течение 2 нед, первые 6 дней — через дре нажную петлю, а после ее удаления — через пункционные иглы. В конце 2-й недели в полость сустава вводят гормональные пре параты для ликвидации вос палительных явлений.

При отсутствии остеопороза артропластику мож но сочетать с применением шарнирно-дистракционно- го аппарата Волкова—Ога

несяна. Также возможно разделить на два этапа исправление контр актуры: с помощью аппарата на первом этапе и восстановление подвижности путем артропластики — на втором этапе, но уже без аппарата с применением ирригации полости коленного сустава через дренажную петлю.

Устранение контрактуры шарнирно-дистракционным аппаратом производят постепенно со скоростью 3—4 мм/сут.

Дозированную нагрузку на конечность после артропластики ко ленного сустава начинают через 4 нед после операции, полную — через 4 мес.

Разработанный способ восстановления функции сустава путем артропластики консервированным реберным хрящом в сочетании с интенсивной ирригацией суставной полости позволяет получить до статочно хорошие результаты у крайне тяжелой группы больных.

К о р р и г и р у ю щ а я на д мы ще л к ов а я о с т е о т о м и я бедра показана при формировании вальгусной деформации, пре вышающей 15°, в сочетании со сгибательной контрактурой коленного сустава под углом 60° и более, при закончившемся воспалительном процессе и отсутствии болей в суставе. Движения в суставе должны сохраняться в объеме не менее 40°. Для остеосинтеза костных фраг ментов применяют внутренние фиксаторы, а до заживления мягкотканной раны дополнительно фиксируют конечность задней гип-

380

совой лонгетой в течение 2 нед, затем начинают занятия лечебной физкультурой. Гипсовой лонгетой больные пользуются только в ночное время — для профилактики рецидива сгибательной контр актуры. Пациентов поднимают на костыли через 4—5 нед после операции.

Артродез к о л е н н о г о с у с т а в а показан при анкилозе в порочном положении при условии хорошей подвижности в тазобед ренном и голеностопном суставах этой конечности, а также при сохранении движений во всех суставах другой ноги. Артродез про изводят тогда, когда невозможно восстановить движения и опорность коленного сустава из-за деструкции его связочного аппарата или атрофии мышц конечности. Прибегать к нему следует лишь в край нем случае, поскольку существует опасность анкилозирования смеж ных суставов, что ухудшит состояние конечности. Поэтому необ ходимо стремиться восстановить подвижность и опорность коленного сустава.

Операции на околосуставном аппарате области голеностопного сустава и стопы. Сухожильные влагалища нередко поражаются ревматоидным процессом. Чаще других страдают сухожильные вла галища малоберцовых мышц, реже — сгибателей и разгибателей пальцев и стопы.

Теносиновэктомию малоберцовых мышц, как правило, сочетают с синовкапсулэктомией голеностопного сустава из разных оператив ных доступов, а иногда производят отдельно на втором этапе. Цель этой операции — ликвидация воспалительного процесса в сухо жильных влагалищах, уменьшение болевого синдрома и профилак тика сращения сухожилия со скользящим аппаратом. Эти явления могут привести к ограничению движений и формированию порочной установки стопы.

Оперативный доступ осуществляется разрезом кожи за латераль ной лодыжкой по ходу сухожилий. Удаляют воспаленную грануляци онную ткань сухожильных влагалищ на всем протяжении. Удерживатели сухожилия малоберцовой группы мышц сшивают с удлинением.

При теносиновэктомии сухожильных влагалищ сгибателей паль цев и стопы, кроме вышеупомянутых целей, преследуют цель лик видации синдрома тарзального канала. Делают разрез кожи за ме диальной лодыжкой и ниже ее. Удерживатель сухожилий сгибателей пальцев и стопы Z-образно рассекают и удаляют грануляционные ткани. Затем производят пластику связок, сшивая их с удлинением.

Теносиновэктомия сухожильных влагалищ разгибателей пальцев и стопы всегда должна сопровождаться синовкапсулэктомией голе ностопного сустава. В I и II стадии поражения патологические изменения в сухожильных влагалищах области голеностопного су става, как правило, преобладают над изменениями в самом суставе. Сочетание синовкапсулэктомии голеностопного сустава с теносиновэктомией сухожильных влагалищ позволяет максимально полно уда лить пораженную синовиальную ткань, что благоприятно сказыва ется на течении патологического процесса в этой области.

Удаление слизистых сумок области пяточного сухожилия и по-

381

дошвенно-пяточной сумки иногда выполняется как сопутствующая операция, но в большинстве случаев является самостоятельным вмешательством. Редко можно найти большую воспаленную сумку пяточного сухожилия, чаще имеется инфильтрированная жировая клетчатка, лежащая между пяточным сухожилием и голеностопным суставом. Очень часто выявляется тендопериостит, когда ревмато идный воспалительный процесс захватывает не только сухожилие, но и распространяется на пяточную кость.

Наружнобоковым разрезом параллельно пяточному сухожилию рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку. Удаляют ин фильтрированную жировую клетчатку. Пяточное сухожилие оття гивают кзади и долотом сбивают пластинку пяточной кости, сопри касающуюся с сухожилием. Поверхность кости зашлифовывают раш пилем. Рану послойно ушивают.

Удаление подошвенно-пяточной слизистой сумки производят обычно одновременно с удалением сумки пяточного сухожилия. Показанием к этой операции является резкая болезненность в об ласти подошвы пятки, что делает невозможной опору на нее. Внутреннебоковым доступом рассекают кожу и жировую подушку до кости. Удаляют слизистую сумку вместе с инфильтрированной жи ровой клетчаткой и долотом сбивают костную пластинку вместе с пяточной шпорой.

Операции на голеностопном суставе. С и н о в к а п с у л э к т о - мия г о л е н о с т о п н о г о сустава показана при наличии бо лезненного синовита, который не поддается консервативному лече нию в течение 3—4 мес. Иногда болевой синдром бывает обусловлен деструктивным процессом в подтаранном и шопаровом суставах. В таких случаях синовкапсулэктомию голеностопного сустава про изводят одновременно с трехсу ставным артродезом под таранного, таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов.

Синовкапсулэктомию голеностопного сустава выполняют из пе реднего дугообразного разреза. Удаляют передний отдел капсулы вместе с синовиальной мембраной. Грануляционные ткани выщи пывают из всех отделов сустава. Иногда сбивают долотом костнохрящевые разрастания с краев суставной поверхности болыпеберцовой кости с шейки таранной кости. Накладывают послойные швы на рану.

Для артродеза подтаранного и шопарова суставов разрез кожи продлевают дистально и кнаружи. Удаляют остатки хрящевой пла стинки с суставных поверхностей. Для устранения костной дефор мации стопы не всегда следует брать полностью костный клин, поскольку костная ткань при РА легко сминается и, следовательно, можно легко произвести подгонку костных фрагментов друг к другу. Чтобы обеспечить возможность ранней разработки движений в го леностопном суставе, целесообразно использовать внутреннюю фик сацию подтаранного и шопарова суставов металлическими скобами: это исключит подвижность в них при разработке голеностопного сустава.

Необходимость в а р т р о д е з и р о в а н и и г о л е н о с т о п н о г о

382

сустава возникает крайне редко. Самопроизвольно этот сустав анкилозируется в последнюю очередь, после анкилозирования всех остальных суставов стопы.

Потеря движений в голеностопном суставе и суставах стопы ведет к резкому нарушению походки, так как перекат через стопу становится возможным только с ее наружной поверхности на внутреннюю при наружной ротации ноги, а не с пятки на носок, как это бывает в норме. Поэтому следует стремиться по возмож ности избегать артродезирования голеностопного сустава у больных РА.

Операции на переднем отделе стопы. Ревматоидное поражение плюснефаланговых и межфаланговых суставов стопы, как правило, сопровождается резко выраженным болевым синдромом и заканчи вается формированием стойких болезненных деформаций всего пе реднего отдела стопы. Образуются болезненные натоптыши под опу стившимися головками плюсневых костей. Все это резко нарушает перекат через передний отдел стопы при ходьбе.

Синовкапсулэктомии плюснефаланговых суставов в начальных стадиях поражения производят довольно редко, хотя операция и приносит несомненную пользу. Оперативное вмешательство заклю чается в удалении капсулы и грануляционных тканей из плюсне фаланговых суставов из тыльного поперечного разреза.

Значительно чаще возникают показания к исправлению грубых деформаций переднего отдела стопы в поздних стадиях, когда го ловки плюсневых костей опускаются в подошвенную сторону, а пальцы фиксируются в положении тыльного переразгибания. I палец становится в вальгусное положение, наползая на остальные пальцы. Передний отдел стопы распластывается. Такая деформация и бо лезненная стопа называются «круглой стопой».

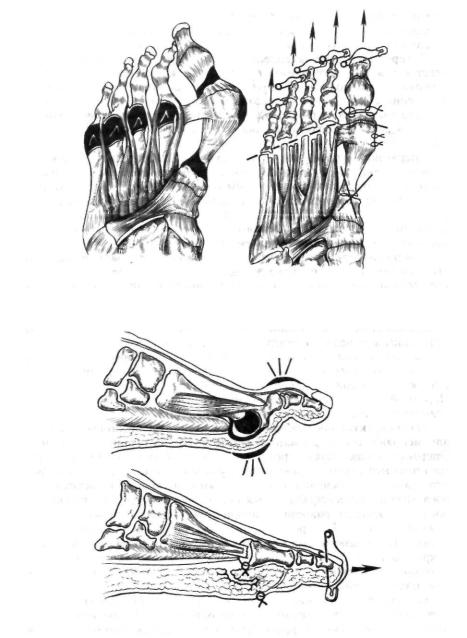

Реконструктивная операция переднего отдела стопы показана для исправления деформаций стопы в III—IV стадии поражения. Операция заключается в резекционной артропластике второго—пя того плюснефаланговых суставов и укорачивающей трапециевидной остеотомии I плюсневой кости. Резекционную артропластику вто рого—пятого плюснефаланговых суставов производят из подошвен ного поперечного разреза с иссечением избытка проксимального кожного лоскута. При резекционной артропластике удаляют только головки II—V плюсневых костей. Основания проксимальных фаланг сохраняют, но от них отсекают сухожилия межкостных мышц, которые превращаются в разгибатели и поддерживают гиперэкстен зию пальцев стопы (рис. 7.6; 7.7).

Вальгусное положение I пальца исправляют из продольного тыль ного разреза. После укорачивающей остеотомии I плюсневой кости производят остеосинтез фрагментов перекрещивающимися спицами. Рассекают капсулу первого плюснефалангового сустава, осуществ ляют синовэктомию его, а затем натяжением капсулы исправляют деформацию I пальца. Сухожилия его разгибателя перемещают кнутри. Иногда для исправления деформации I пальца этого бывает недостаточно, тогда производят клиновидную остеотомию его про-

Рис. 7.6. Реконструктивная операция на переднем отделе стопы (схема).

Рис. 7.7. Резекционная артропластика второго — пятого плюснефаланговых суставов: резекция головок плюсневых костей, отсечение сухожилий межкостных мышц от основания проксимальных фаланг, удаление кожного лоскута с натоптышами из-под головок плюсневых костей и наложение вытяжения за дистальную фалангу всех пальцев стопы (схема).

384

ксимальной фаланги с последующим сшиванием остеопорозных ко стей двумя лавсановыми швами.

Головку I плюсневой кости резецировать не рекомендуется, так как на нее приходится основная нагрузка при опоре на носок, а резекция ее ведет к разрушению системы соотношений сесамовидных костей с головкой и резкому снижению опорности.

Все операции на переднем отделе стопы заканчиваются налажи ванием скелетного вытяжения с помощью металлических булавок, проведенных через дистальные фаланги пальцев. На ногу наклады вают гипсовый сапожок с вмонтированной металлической или гип совой дугой, за которую крепят резиновые тяги от булавок. Вытя жение обеспечивает правильное направление пальцев стопы в про цессе формирования рубцовой ткани. Резиновые тяги легко можно отсоединить от гипсовой дуги для занятий лечебной гимнастикой. Скелетное вытяжение и применение гипсового сапожка продолжа ется не менее 3 нед. Спицы следует удалять только после рентге нологического контроля. В дальнейшем больным рекомендуется пользоваться ортопедической стелькой или манжетой, стягивающей передний отдел стопы до стабилизации процесса.

Реконструктивная операция на переднем отделе стопы избавляет больного от мучительных болей при ходьбе и позволяет ему в дальнейшем пользоваться обычной обувью с вкладной ортопедиче ской стелькой.

Послеоперационный период. Успех оперативного лечения во многом зависит от правильного ведения больных в послеопераци онном периоде. Так же, как и до операции, должно осуществляться воздействие на общий патологический процесс путем комплексной консервативной антиревматической терапии. Учитывая повышен ную склонность суставов при РА к развитию тугоподвижности и анкилозированию, важно раннее применение функционального ле чения.

Вцелях ликвидации послеоперационного реактивного воспаления

иотека, болевого синдрома и предупреждения грубого рубцевания назначают УВЧ-терапию и электрофорез новокаина. После снятия швов для улучшения трофики тканей в лечебный комплекс вклю чают парафиноозокеритовые аппликации с последующим фонофорезом гидрокортизона. Проводят электростимуляцию ослабленных мышц. Важное значение имеют лечебная гимнастика, применение пассивных, а затем и активных движений, массаж, гидрокинезотерапия. Электростимуляция позволяет улучшить функцию мышц и восстановить движения в оперированном суставе.

Закрепление достигнутых результатов лечения должно осущест вляться на курорте, где больные адаптируются к самообслуживанию на фоне водействия курортных факторов.

Строгое выполнение всего комплекса лечебных мероприятий ве дет к получению благоприятных исходов, позволяет восстановить способность к самообслуживанию, а у части больных и утраченную трудоспособность.

7.2.1 л Ревматоидный артрит у детей

Клинические проявления РА у детей многообразны и отражают состояние индивидуальной реактивности, конституциональные осо бенности организма и степень напряженности иммунной системы.

Наиболее часто (60—80%) встречается суставная форма забо левания с подострым началом без выраженных общих явле ний. В начале болезни в большинстве случаев поражается один или два сустава. По частоте поражения на первом месте находится коленный, затем — голеностопный и другие суставы. В начале заболевания реже поражаются лучезапястный, локтевой суставы и исключительно редко — тазобедренный. При дальнейшем развитии болезни в большинстве случаев в патологический процесс вовлека ются и другие суставы. Характер прогрессирования суставного син дрома во многом определяется вариантом начального периода бо лезни (первые 3 мес). Более быстрое и генерализованное поражение опорно-двигательного аппарата происходит при полиартритическом варианте начала, чем при олиго- и моноартритическом. Такое со отношение темпов прогрессирования суставного синдрома между указанными группами сохраняется и в дальнейшем.

При клиническом обследовании выявляется изменение формы сустава за счет выпота в его полость и отека мягких тканей. Воспалительный процесс в суставе сопровождается повышением ме стной температуры и ограничением движения как в сторону сгиба ния, так и (в большей степени) разгибания. Болевая реакция, отсутствующая или слабовыраженная в покое, усиливается почти всегда в положении крайнего сгибания, разгибания или во время ходьбы и при глубокой пальпации.

Симптом утренней скованности в пораженном суставе, харак терный для взрослых больных, нередко наблюдается и у детей. При выраженных местных признаках воспаления наличие этого симптома можно выявить даже у маленьких детей, и не только в утренние часы, но и в течение дня, особенно после длительного сидения или после прекращения иммобилизации сустава. У них данный симптом проявляется не только щажением пораженной конечности, но и изменением поведения, капризом. Нередко эти признаки бывает трудно дифференцировать от болевой реакции. Считается, что если отмеченные признаки обусловлены скованностью, то они проходят самостоятельно через некоторое время после прекращения иммоби лизации.

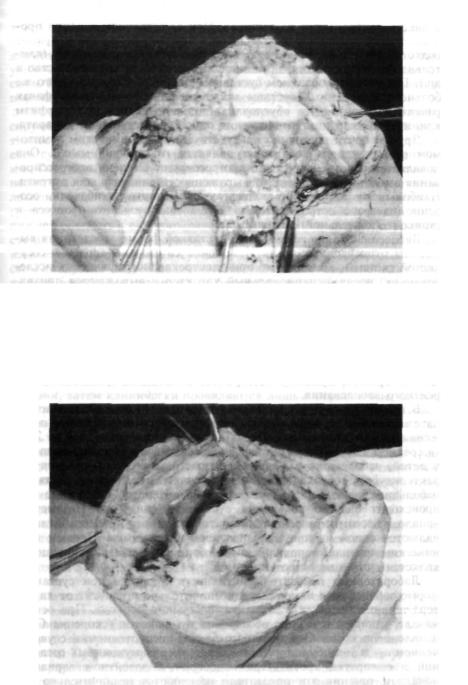

При всех клинических формах заболевания суставной синдром претерпевает однотипные последовательные изменения, лишь в ран них стадиях процесса допускают возможность обратного развития. По мере стихания воспалительных явлений нормализуется кожная температура, экссудация сменяется пролиферативными изменения ми и развитием грануляционной ткани (рис. 7,8) с последующим нарастанием склеротических и деструктивных процессов (рис. 7.9) в элементах сустава и прогрессирующим нарушением функции по раженного сустава в связи с развитием стойких сгибательных, при-

386

Рис. 7.8. Экссудативно-пролиферативная фаза ревматоидного поражения коленного сустава, гиперплазия ворсин синовиальной мембраны, наползание паннуса на по кровный хрящ, отложения фибрина.

Рис. 7.9. Деструктивно-склеротическая фаза ревматоидного поражения коленного сустава, множественный спаечный процесс, облитерация заворотов.

13" |

387 |

водящих контрактур и подвывихов. При естественном течении про цесса у детей анкилоз в пораженном суставе развивается крайне редко. Чаще он возникает под влиянием внешних факторов (дли тельная иммобилизация, неудачное хирургическое вмешательство и др.). При генерализованном суставном синдроме у одного и того же больного пораженные суставы могут находиться в разных фазах развития артрита, что обусловливает значительный полиморфизм клинической картины и поражения опорно-двигательного аппарата.

Другим почти постоянно присутствующим клиническим симпто мом ревматоидного поражения является гипотрофия мышц. Она появляется рано и постепенно прогрессирует. Степень прогрессирования амиотрофии зависит от выраженности синовита или артрита. Наибольшему изменению подвергаются мышцы-разгибатели, осо бенно на фоне остро протекающего воспалительного процесса и стойкой сгибательной контрактуры.

Висцеральные проявления при суставной форме заболевания вы ражены относительно слабо. Изменения со стороны сердечно-сосу дистой системы, выявляемые при электрокардиографических иссле дованиях, носят функциональный характер и выражаются призна ками нарушения функции автоматизма, возбудимости, проводимости и в отдельных случаях — нарушением метаболических процессов в миокарде.

Изменения со стороны почек, выявляемые в виде незначительной протеинурии, гематурии и лейкоцитурии, носят транзиторный ха рактер. Они появляются чаще в начальном периоде заболевания или во время очередного обострения, а также на фоне интеркуррентного заболевания.

В то же время при суставной форме заболевания очень часто в патологический процесс вовлекаются органы зрения. Частота пора жения их, по данным различных авторов, колеблется от 3 до 25% (в среднем 12%). Ревматоидное поражение глаз чаще наблюдается у детей, заболевших в младшем возрасте. Заболевание у них ха рактеризуется доброкачественным течением, низкой активностью и небольшим числом пораженных суставов. Нередко поражение глаз происходит еще до появления суставного синдрома. Незаметное начало и бессимптомное течение патологического процесса в глазах являются одной из причин запоздалой диагностики. Первым кли ническим признаком, появляющимся при далеко зашедшем процессе, является снижение остроты зрения.

Лабораторные показатели активности процесса при суставной форме заболевания изменяются незначительно и зависят от харак тера течения процесса и варианта начального периода. При остром начале, а также в период обострения отмечаются ускорение СОЭ, появление в крови С-реактивного белка, диспротеинемии с увели чением а2- и у-глобулинов, повышение уровня мукоидных соедине ний в сыворотке крови. При подостром и латентном вариантах начала и течения эти показатели изменяются незначительно или остаются в нормальных пределах.

Суставно-висцеральные формы заболевания (болезнь Стилла, ал-

388