Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / ЗАБОЛЕВАНИЯ CCC

.pdf

ЭКГ признаки неполной блокады пучка Гиса такие же, как и полной, но продолжительность желудочкового комплекса менее 0.12 сек.

Блокада левой ножки пучка Гиса.

Причинами являются хроническая ИБС, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, пороки аортального клапана, коарктация аорты, миокардиты и кардиомиопатии, идиопатический склероз проводящей системы, интоксикации гликозидами, хинидином, новокаинамидом.

При осмотре иногда можно обнаружить парадоксальное раздвоение II тона. Это связано с тем, что правый желудочек сокращается раньше левого и клапан легочной артерии закрывается раньше, чем аортальный.

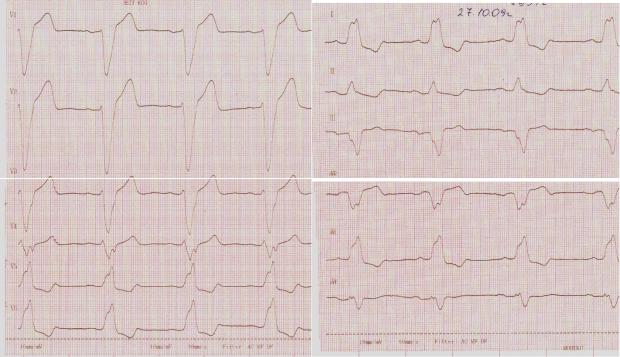

ЭКГ признаки полной блокады левой ножки пучка Гиса:

•Желудочковый комплекс уширен до 0.12 сек. и более.

•Широкий расщепленный зубец R с отсутствующими q и s в левых грудных

отведениях, а также в I и avL.

• Расширенный зубец S в правых грудных отведениях.

• Дискордантное смещение сегмента ST и зубца T (смещение ниже изолинии в левых грудных отведениях, в I и avL).

Симптоматические артериальные гипертензии

Артериальная гипертензия- состояние, при котором систолическое АД равно или более 140 мм рт.ст. и/или диастолическое АД равно или более 90 мм рт.ст. у лиц, не получающих гипотензивную терапию. Распространеность АГ составляет около 40 % среди лиц старше 18 лет. Синдром артериальной гипертензии включает гипертоническую болезнь («эссенциальную гипертонию») и симптоматические артериальные гипертензии. Среди всех больных с артериальной гипертонией пациенты с гипертонической болезнью составляют 90-95%. У 5-10% больных причины повышения АД могут быть идентифицированы и артериальная гипертония является вторичной (симптоматической).

Симптоматическая артериальная гипертензия (САГ) – это артериальная гипертензия, вызванная заболеванием органов и систем, участвующих в регуляции АД.

Основные формы симптоматических гипертоний:

•• Почечные (ренопаренхиматозные и реноваскулярные)

•• Эндокринные

•• Кардиоваскулярные

•• Нейрогенные

•• АГ на фоне приема лекарственных препаратов или экзогенных веществ

Ренопаренхиматозные АГ

•• Хронический гломерулонефрит

•• Хронический пиелонефрит

•• Диабетическая нефропатия

•• Поликистоз почек

•• Поражение почек при системных васкулитах

•• Амилоидоз почек

•• Туберкулез почек

•• Опухоли и травмы почек

•• Нефропатия беременных

•• Врожденные аномалии: гипоплазия, удвоение, дистопия, гидронефроз, подковообразная почка

Реноваскулярные АГ:

•• Атеросклероз

•• Фибромускулярная дисплазия

•• Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу)

•• Гематомы и опухоли, сдавливающие почечные артерии

•• Врожденная патология: атрезия и гипоплазия почечных артерий, ангиомы, артериовенозные фистулы, аневризмы

Эндокринные АГ:

•• Первичный гиперальдостеронизм (синдром Кона)

•• Синдром и болезнь Иценко-Кушинга

•• Феохромоцитома

•• Нарушения функции щитовидной железы (гипертиреоз, гипотиреоз)

•• Гиперпаратиреоз

•• Акромегалия Кардиоваскулярные АГ:

•• Атеросклероз аорты

•• Коарктация аорты

•• Аортальная недостаточность

•• АГ при полной атрио-вентрикулярной блокаде

Нейрогенные АГ:

•Опухоли головного мозга

•• Черепно-мозговые травмы

•• Энцефалит

•• Очаговые ишемичесике поражения головного мозга

•• Синдром ночного апноэ

АГ, связанные с приемом лекарственных препаратов:

Оральные контрацептивы Кортикостероиды

Нестероидные противовоспалительные препараты Симпатомиметики Амфетамин Эритропоэтин Циклоспорин

Скрининг проводится на основе анализа анамнеза заболевания, физикального обследования, рутинных лабораторных и инструментальных исследований.

Вторичные формы АГ нужно подозревать при тяжелой АГ, внезапном начале АГ, неэффективности терапии. В этих случаях необходимо обследование для исключения вторичной АГ. Основанием для поиска симптоматической гипертонии является молодой возраст или, наоборот, появление гипертонии в возрасте старше 60 лет, злокачественная АГ. Злокачественная АГ характеризуется стабильно высоким АД (диастолическое АД более 120-130 мм.рт.ст.), изменениями глазного дна в виде отека соска зрительного нерва, кровоизлияний, экссудатов, быстрым прогрессирующим поражением органов-мишеней. При злокачественной АГ у 40% больных имеет место феохромоцитома, у 30% - вазоренальная АГ, у 12% - первичный гиперальдостеронизм, у 10% заболевания почек и у 2% - гипертоническая болезнь, следовательно при злокачественном характере гипертонии всегда необходим поиск симптоматических гипертоний.

Признаки вторичных АГ:

•• семейный анамнез почечного заболевания (поликистоз) заболевания почек, инфекции мочевыводящих путей, гематурия, длительный прием анальгетиков

•• прием лекарственных препаратов, повышающих АД

•• эпизоды сердцебиения, головной боли, потливости, страха (феохромоцитома)

•• эпизоды мышечной слабости, судорог (первичный гиперальдостеронизм)

Физикальные данные, свидетельствующие о вторичной АГ:

•• Признаки синдрома Иценко-Кушинга

•• Кожные проявления нейрофиброматоза (феохромоцитома)

•• Пальпация увеличенных почек (поликистоз)

•• Аускультация абдоминального шума (реноваскулярная АГ)

•• Аускультация прекардиального шума (коарктация аорты)

•• Снижение пульса и АД на бедренных артериях (коарктация аорты)

Почечные паренхиматозные АГ

Почечные заболевания являются самой частой причиной вторичных АГ. Хронический гломерулонефрит чаще, чем другие заболевания почек, приводит к развитию АГ. Среди больных с хроническим пиелонефритом АГ наблюдается у 3050%. АГ при почечных заболеваниях обычно систолодиастолическая, иногда диастолическая. Патогенез АГ связан с активацией РААС, задержкой натрия, задержкой жидкости. Нередко АГ малосимптомна. Имеет значение молодой возраст, наличие в анамнезе частых ангин, нефропатии беременных, цистита, острого гломерулонефрита или пиелонефрита, почечной колики. При физикальном исследовании могут быть обнаружены отеки, которые связаны с почечным заболеванием, однако отсутствие отеков не исключает почечного генеза АГ. В то же время отеки не всегда свидетельствуют о почечной АГ, а могут быть проявлением сердечной недостаточности при АГ, наблюдаться при гипотиреозе или приеме антагонистов кальция. Обнаружение двустороннего увеличения почек при пальпации при поликистозе требует проведения УЗС. УЗС обеспечивает информацию о размерах, положении, толщине коркового слоя, признаках обструкции мочевыводящих путей, состоянии чашечно-лоханочной системы. Исследование мочи для выявления протеинурии, лейкоцитурии, эритроцитурии, и определение уровня креатинина являются скрининговыми методами для диагностики почечной АГ. Паренхиматозная почечная АГ может быть исключена, если анализ мочи и уровень креатинина нормальны при повторных исследованиях.

Если скриниговые тесты положительны, необходимо детальное обследование почек. Для диагностики хронического гломерулонефрита имеет значение нефробиопсия, позволяющая определить морфологический вариант заболевания. Амилоидоз почек является заболеванием, при котором подтвердить диагноз можно только после нефробиопсии.

Принципы медикаментозного лечения больных АГ являются общими как для больных гипертонической болезнью, так и для больных почечными формами АГ. Основная цель лечения – максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и обеспечение нефропротекции.

Целевой уровень АД ниже 140/90 мм рт. ст. (Рекомендации по лечению артериальной гипертонии Европейского общества гипертонии и Европейского общества кардиологов, 2013).

Для лечения АГ у больных с хроническими заболеваниями почек, как и для больных гипертонической болезнью, применяют следующие классы антигипертензивных препаратов: ингибиторы АПФ (иАПФ), блокаторы рецепторов АТ1, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, бета-адреноблокаторы, альфа-адреноблокаторы, агонисты имидазолиновых рецепторов.

К препаратам первого выбора при лечении больных хроническими заболеваниями почек относят иАПФ, блокаторы рецепторов АТ1, блокаторы кальциевых каналов. Лекарственные препараты, входящие в эти классы, обладают не только выраженным гипотензивным эффектом, но и способны оказывать нефропротективное действие.

ИАПФ и блокаторы АТ1-рецепторов, блокируя образование ангиотензина II, оказывают специфическое нефропротективное воздействие на почечную ткань, вне зависимости от влияния на АД.

При СД типа 1 и 2 наличие микроальбуминурии является показанием к назначению ИАПФ или блокаторов рецепторов к ангиотензину II. Эффективна комбинация ИАПФ и недигидропиридинового блокатора кальциевых каналов (верапамил SR).

ИАПФ и блокаторы АТ1-рецепторов допустимо применять и при ХПН у больных с концентрацией в крови креатинина менее 5 мг% (0,44 ммоль/л), однако в этих случаях рекомендуется постоянный контроль уровней креатинина и калия в сыворотке крови: не менее одного раза в 2 нед – первый месяц, в дальнейшем – ежемесячно. Рост уровня креатинина более чем на 30% от исходного уровня и (или) гиперкалиемия – показания к отмене этих препаратов. Наличие гиперкалиемии является противопоказанием к назначению ИАПФ и блокаторов АТ1ангиотензиновых рецепторов.

Нефропротективными свойствами обладают и недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем). Доказана их способность снижать протеинурию, замедлять прогрессирование хронической почечной недостаточности.

Всостав комбинированной терапии могут быть включены бета-адреноблокаторы, диуретики (предпочтительны петлевые или тиазидоподобный диуретик индапамид), агонисты имидазолиновых рецепторов.

Внастоящее время нефропротективная терапия больных с хроническими заболеваниями почек включает (помимо ИАПФ и блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов) прием

антигиперлипидемических препаратов. Отмечено благоприятное действие статинов при различных нефропатиях.

Реноваскулярная АГ

Реноваскулярная АГ (РВГ) обусловлена одноили двусторонним стенозирующим поражением почечных артерий и является второй по частоте причиной АГ. Патогенез АГ связан с ишемией почки, активацией РААС. АГ стабильная, малосимптомная, нередко рефрактерная к гипотензивным препаратам, может быть злокачественной.

Атеросклероз является причиной стеноза почечной артерии у 75% больных с РВГ. Характерна локализация стеноза у устья и в средней части почечной артерии. Длительно существующая ишемия почек при стенозе почечной артерии называется ишемической болезнью почек (ИБП). ИБП может развиваться также при эмболии мелких ветвей почечных артерий кристаллами холестерина, что ведет к развитию и прогрессированию почечной недостаточности.

Фибромускулярная дисплазия является причиной у молодых пациентов. Отмечается неравномерная очаговая гиперплазия стенки почечных артерий, приводящая к множественным сужениям, следующим одно за другим, с постстенотическими расширениями. На ангиограммах такие почечные артерии выглядят в виде нитки бус, стенозы чаще односторонние.

При неспецифическом аортоартериите имеются проявления воспалительного процесса в анамнезе (лихорадка, потеря веса, ускоренное СОЭ), признаки поражения других артерий. Неспецифический аортоартериит чаще наблюдается у женщин в возрасте до 40 лет. Сужение почечных артерий отмечается чаще в устье или несколько дистальнее от него, часто процесс двусторонний.

Предположить диагноз РВГ можно на основании:

•• наличия высокой стабильной АГ, особенно злокачественной у лиц молодого возраста

•• развития злокачественной АГ у лиц старше 50 лет с признаками атеросклеротического поражения сосудов головного мозга, сердца, периферических сосудов

•• обнаружения сосудистого шума на брюшной аорте

•• асимметрии АД и пульса на верхних конечностях

•• наличия градиента давления между верхними и нижними конечностями

Абдоминальный сосудистый шум, считающийся признаком РВГ, выявляется только у 60-70% больных. УЗДГ позволяет выявить стеноз почечной артерии, локализованный в начальном сегменте сосуда. Мультиспиральная компьютерная томография является высокочувствительным неинвазивным методом диагностики РВГ. При подозрении на ВРГ используется селективная ангиография, которая

является «золотым» стандартом диагностики ВРГ. Стеноз почечной артерии может быть причиной АГ, если степень его составляет 50-70% и более.

При подтверждении диагноза РВГ решается вопрос о тактике лечения.

Медикаментозная терапия проводится при подготовке к хирургическому лечению, при невозможности выполнения хирургического лечения из-за тяжелых сердечно-сосудистых осложнений или противопоказаний со стороны других органов и систем, при отказе больного от операции. Медикаментозная терапия должна быть комбинированной с использованием препаратов двух, трех и более групп. Применение ИАПФ и антагонистов ангиотензиновых рецепторов противопоказано при двустороннем стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной почки. Применение этих препаратов при одностороннем стенозе требует постоянного контроля почечной функции.

Хирургическое лечение – реконструктивные операции проводятся при наличии гемодинамически значимого стеноза. Другим методом устранения стеноза является эндоваскулярная баллонная дилатация и стентирование почечных артерий.

Эндокринные АГ Феохромоцитома является редкой формой вторичной АГ. Феохромоцитома -

опухоль мозгового слоя надпочечников или хромафинной ткани вненадпочечниковой локализации, при которой отмечается выброс катехоламинов. Как правило, феохромоцитома секретирует как адреналин, так и норадреналин, но преимущественно норадреналин. Некоторые опухоли секретируют только норадреналин или (реже) только адреналин. Очень редко преобладающим катехоламином является дофамин. Феохромоцитома может возникнуть в любом возрасте, но наиболее часто — между 20 и 40 годами. Примерно в 10% случаев заболевание имеет наследственный характер. Типичным является кризовое течение заболевания, когда резкое повышение АД сопровождается другими симптомами, обусловленными выбросом катехоламинов (тахикардией, бледностью, потливостью, страхом). Возрастание сердечного выброса (бета-адреностимуляция) и сужение сосудов (стимуляция альфа-адренорецепторов) приводят к резкому повышению АД. Уменьшение теплопотерь и ускорение обмена могут вызывать лихорадку или приливы и увеличивать потоотделение. Тяжелые или длительные приступы могут сопровождаться тошнотой, рвотой, нарушениями зрения, болями в груди или животе, парестезией и судорогами. Часто после приступов остается сильная усталость. Если феохромоцитома секретирует преимущественно адреналин, артериальная гипертония может сменяться периодами артериальной гипотонии с обмороками. Ортостатические изменения АД и ЧСС у нелеченных больных с артериальной гипертонией заставляют заподозрить феохромоцитому. Эти изменения могут быть обусловлены подавлением симпатических рефлексов и уменьшением ОЦК.

Возможна постоянная гипертония, нередко злокачественная.

Повышение уровня катехоламинов может значительно усиливать обмен веществ, вызывать гипергликемию.

Определение катехоламинов (адреналина и норадреналина) и норметанефрина и метанефрина (биологически неактивных продуктов метилирования адреналина и норадреналина) в суточной моче является методом, чувствительность которого составляет

95%. Возможно определение общей концентрации метанефринов и в разовой порции мочи; этот анализ особенно информативен сразу после приступа. Ложноположительные результаты могут быть получены у больных, принимавших хлорпромазин, бензодиазепины или симпатомиметики. Определение концентрации ванилилминдальной кислоты (конечный продукт метаболизма адреналина и норадреналина) в моче— простой и доступный метод, но он наименее надежен, поскольку часто дает ложноотрицательные или ложноположительные результаты. Многие лекарственные средства и пищевые продукты влияют на результат этого анализа.

При пограничном или нормальном уровне экскреции с мочой при наличии клинических данных может быть использован тест со стимуляцией глюкагоном. Этот тест требует измерения катехоламинов в плазме и должен выполняться после эффективного лечения a- адреноблокаторами. Проведение теста сопряжено с опасными побочными эффектами и может вызвать тяжелый гипертонический криз с непредсказуемыми последствиями.

Тест с подавлением клонидином требует определения катехоламинов в плазме до приема препарата и через 3 ч. Этот тест позволяет выявить пациентов с эссенциальной АГ с повышенной активностью симпатоадреналовой системы и увеличением экскреции катехоламинов и их метаболитов в моче. У больных с феохромоцитомой уровень норадреналина не изменяется, а при гипертонической болезни — снижается. Проба может давать ложноотрицательные и ложноположительные результаты.

При выявлении высокой экскреции катехоламинов необходима топическая диагностика. Так как опухоль чаще больших размеров и локализуется в надпочечнике, она может быть обнаружена при УЗИ. Более чувствительной методикой является компьютерная томография. Для выявления вненадпочечниковой опухоли или метастазов используется радиоизотопное исследование (мета-131I-бензилгуанидин сканирование). 10% опухолей являются злокачественными. При подтверждении диагноза феохромоцитомы показано оперативное лечение. Перед операцией необходимо стабилизировать АД альфаадреноблокаторами.

Первичный гиперальдостеронизм. При первичном гиперальдостеронизме в 95% случаев имеют место опухоль коры надпочечников (одиночная альдостеронпродуцирующая аденома - АПА) или двусторонняя диффузно-узелковая гиперплазия с секрецией альдостерона. В 5% случаев наблюдаются односторонняя гиперплазия надпочечника, глюкокортикоидподавляемый гиперальдостеронизм и альдостеронпродуцирующая карцинома. Казуистикой является альдостеронпродуцирующая опухоль вненадпочечниковой локализации - щитовидной железы, яичников, кишечника.

Клиническая картина ПГА складывается из трех основных синдромов: артериальной гипертензии, нейромышечного и почечного. Постоянным синдромом является АГ.

Нейромышечный синдром (мышечная слабость, судороги, парестезия, обусловленные гипокалиемией) встречается в 38–75%. Почечный синдром (полиурия, никтурия, гипоизостенурия, щелочная реакция мочи, умеренная альбуминурия) наблюдается у 50– 70% больных.

Периферические отеки при синдроме Кона отсутствуют.

Гипокалиемия приводит к ЭКГ изменениям в виде снижения сегмента ST, инверсии зубца Т, удлинения интервала QT, регистрации зубца U.

Отсутствие у больного других клинических симптомов ПГА, помимо АГ, не исключает ПГА.

Углубленное обследование для выявления ПГА следует проводить больным с дебютом АГ в молодом возрасте, с тяжелой и резистентной к терапии АГ. У части больных отмечаются гипертонические кризы, напоминающие кризы при феохромоцитоме.

Диагностика ПГА складывается из лабораторного подтверждения низкоренинового гиперальдостеронизма и топической диагностики.

Определение уровня калия в сыворотке является скрининговым тестом. Однако, только 80% больных с ПА имеют гипокалиемию на ранней стадии, она может отсутствовать и в тяжелых случаях. Особенно часто нормальный или незначительно повышенный уровень калия наблюдается при двусторонней гиперплазии.

Следующий этап обследования заключается в определении концентрации альдостерона в плазме (КАП) и активности ренина плазмы (АРП). Диагноз подтверждается при низкой АРП и высоком уровне альдостерона при исключении влияния лекарственных препаратов (бета-блокаторов, ингибиторов АПФ, антагонистов ангиотензиновых рецепторов). Для выявления ПГА важны не столько абсолютные значения этих показателей, сколько отношение КАП/АРП. Диагностическое значение имеет отношение КАП (нг/дл)/АРП (нг/мл/ч) выше 20.

Первым этапом топической диагностики у больных с заболеваниями надпочечников должно быть проведение ультразвукового исследования. Высокой чувствительностью обладают методы компьютерной томографии (мультиспиральная КТ с трехмерной реконструкцией, КТ с контрастированием).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет не только с высокой чувствительностью выявить патологические изменения надпочечников (99% при АПА, 81% при диффузной гиперплазии), но и предположить морфологическую структуру опухоли (например, отличить опухоль коры надпочечника от феохромоцитомы).

При АПА выполняют одностороннюю адреналэктомию с опухолью. Консервативная терапия больных с АПА приобретает значение в период предоперационной подготовки. Основным препаратом для коррекции АД при ПГА является антагонист альдостерона спиронолактон в дозе от 100 мг до 400–800 мг в сутки.

Неопухолевые формы ПГА лечат консервативно, основным препаратом патогенетической терапии ИГА является спиронолактон.

Синдром Иценко-Кушинга. Различают три разновидности синдрома Иценко– Кушинга:

1.1) гипофизарный синдром Кушинга (болезнь Кушинга), обусловлен нерегулируемой избыточной секрецией АКТГ в аденогипофизе. Избыток АКТГ стимулирует продукцию глюкокортикоидов в коре надпочечников, что приводит к гиперкортизолемии

2.2) надпочечниковый синдром Иценко–Кушинга, обусловлен нерегулируемой избыточной секрецией кортизола опухолями коры надпочечника или гиперпластической тканью коры надпочечников (узловая, реже – мелкоузелковая гиперплазия). При надпочечниковом синдроме Иценко–Кушинга уровень АКТГ в плазме понижен

3.3) эктопический синдром Иценко–Кушинга, обусловлен нерегулируемой избыточной секрецией АКТГ негипофизарными злокачественными новообразованиями и характеризуется сильным повышением АКТГ в плазме крови.

Синдром Иценко–Кушинга имеет ряд характерных симптомов: ожирение с распределением жира прежде всего на теле, «лунообразное лицо», истончение кожи, стрии на животе, бедрах и ягодицах красного цвета. Отмечается гипотония мышц, появляется остеопороз, склеротические изменения в сосудах, стероидный диабет, протекающий с чрезмерным аппетитом и полиурией, алкалоз с низким уровнем калия и хлора в крови.

Врезультате увеличения образования 17–кетостероидов с андрогенным влиянием появляются такие симптомы, как чрезмерное оволосение, глухой голос, акне.

АГ, низкий уровень калия, увеличенный уровень натрия являются результатами усиленной продукции альдостерона.

У всех больных, у которых имеет место АГ в сочетании с ожирением, расстройствами углеводного обмена, стриями и остеопорозом, следует предполагать наличие синдрома Иценко–Кушинга.

При обычных исследованиях удается выявить нейтрофильный лейкоцитоз вместе с лимфоцитопенией и эозинофилией, повышенный уровень сахара, гипокалиемию, гипохлоремию.

Увеличение экскреции кортизола в суточной моче позволяет предполагать данное заболевание. При определении гормональной активности коры надпочечников целесообразно проведение пробы с дексаметазоном: 1 мг дексаметазона в 23 часа – повышение концентрации кортизола в сыворотке крови более 140 ммоль/л на следующее утро свидетельствует о гиперкортизолемии. Высокий уровень экскреции кортикостероидов с мочой в 2 дневном тесте с дексаметазоном (0,5 мг каждые 6 часов в течение 2 суток) также подтверждает диагноз синдрома Иценко–Кушинга.

С целью дифференциальной диагностики гипофизарного и надпочечникового синдрома Иценко–Кушинга целесообразно проведение длинной пробы с дексаметазоном, при которой кортизол снижается более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем при гипофизарном синдроме. При гипофизарном синдроме стимуляционная проба с кортиколиберином повышает почти на 90% уровни АКТГ и кортизола. У больных с эктопическим и надпочечниковым синдромом секреторной реакции на кортиколиберин нет.

Кардиоваскулярные АГ Коарктация аорты. Является редкой формой АГ у детей и молодых пациентов,

менее 20% пациентов с коарктацией аорты доживают до 50 лет. Локализация сужения аорты юкстадуктальная, сразу после отхождения левой подключичной артерии. Диагноз очевиден при физикальном исследовании. Систолический шум выслушивается в прекордиальной области, а также на спине. Возможен систолодиастолический шум, который выслушивается на спине с двух сторон и связан с коллатеральным кровотоком.

Пульс на бедренных артериях слабее, чем на лучевых. Гипертензия на верхних конечностях сочетается с низким или неопределяемым давлением на ногах.