- •РАЗДЕЛ № 1

- •Общие вопросы

- •1. Профилактическая направленность оториноларингологии

- •1. Клиническая анатомия наружного уха

- •6. Физиология слухового анализатора. Теория слуха ( см. физиология звукопроведения)

- •Вестибулярный анализатор

- •13. Инородные тела наружного слухового прохода и способы их удаления

- •19 . Особенности лечения среднего отита в стадии. Экссудации. Парацентез при остром гнойном среднем отите. Показания к нему.

- •23. Классификация хронических гнойных средних отитов. Эпитимпанит

- •25. Антротомия, антромастоидотомия и общеполостная операция на среднем ухе

- •29. Отогенные внутричерепные осложнения

- •31. Отогенные абсцессы средней черепной ямки

- •39. Анатомия височной кости, типы строения сосцевидного отростка и их клиническое значение, границы треугольника Шипо

- •Сосцевидный отросток, его полости и клетки

- •РАЗДЕЛ 2-Б ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ

- •2. Строение небных миндалин. Состав, и функции лимфоэпителиального кольца глотки

- •4. Катаральная ангина. Клиника. Диагностика. Лечение

- •7. Ангина при заболеваниях крови

- •Простая форма хронического тонзиллита

- •11. Гипертрофия лимфоэпителиального кольца глотки

- •Симптомы хронического фарингита

- •20. Иннервация гортани. Параличи гортани: миогенные и нейрогенные

- •23. Острый стенозирующий ларинготрахеит (Ложный круп)

- •.Трахеостомия. Показания к ней, техника. Уход за больными после трахеостомии.

- •28. Инородные тела трахеи и гортани

- •30. Клиническая анатомия и топография пищевода. Инородные тела пищевода

- •Симптомы инородного тела пищевода

- •31 Клиническая анатомия паратонзилярного, окологлоточного и заглоточного клетчаточных пространств

- •8. Прогноз гематомы и абсцесса носовой перегородки

- •Врачебная неспециализированная помощь

- •Озена

- •Клиническая картина

- •Вероятные осложнения

- •Диагностика

- •Консервативная терапия

- •Хирургическое лечение

- •20. Сифилитическое поражение верхних дыхательных путей

- •22. Острый и хронический максиллярный синусит

- •23. Острый и хронический этмоидит

- •25 Острый и хронический сфеноидит

- •27. Риногенные внутричерепные осложнения

- •29. Юношеская ангиофиброма носоглотки

- •31. Опухоли носа и околоносовых пазух

глотки приводит к рефлекторному расслаблению мышц входа в пищевод, в результате чего под пищевым комком образуется зияющее пространство, в которое пищевой комок проталкивается нижним сжимателем глотки. В норме обратное поступление пищевого комка из гортаноглотки в ротоглотку невозможно из-за продолжающегося прижатия языка к небу и задней стенке глотки. Весь процесс акта глотания и чередования его с дыхательной функцией гортани В. И. Воячек образно назвал «механизмом железнодорожной стрелки».

Резонаторная и артикуляционная функции глотки

Резонаторная и артикуляционная функции глотки играют важную роль в формировании голосовых звуков и артикуляционных элементов речи, принимают участие в индивидуализации тембровых особенностей голоса. Патологические состояния глотки (объемные и воспалительные процессы, нарушение иннервации и трофики) приводят к искажению нормальных голосовых звуков. Так, обструктивные процессы в носоглотке, затрудняющие или полностью блокирующие прохождение звука в носовые резонаторы, обусловливают возникновение так называемой закрытой гнусавости (rhinolalia clausa). И напротив, зияние носоглотки и невозможность ее разобщения с ротоглоткой ввиду утраты запирательной функции мягкого неба, небных дужек и среднего сжимателя глотки приводят к тому, что речь также становится гнусавой и характеризуется как открытая гнусавость (rhinolalia operta). Такой голос наблюдают у пациентов после инфильтрационной анестезии перед операцией удаления небных миндалин.

Иммунобиологический комплекс

Встречая на пищепроводных и воздухопроводных путях факторы антигенной природы, лимфаденоидный аппарат глотки подвергает их специфическому воздействию и тем самым лишает их патогенных свойств. Этот процесс носит название местного иммунитета. Факторы, возбуждающие в организме иммунные процессы, называются антигенами.

2. Строение небных миндалин. Состав, и функции лимфоэпителиального кольца глотки

Небные миндалины состоят из стромы и паренхимы.

114

Строма представляет собой соединительнотканные пучки, веерообразно расходящиеся от соединительной оболочки, охватывающей миндалину с латеральной стороны, делящие паренхиму миндалины на дольки, число которых может достигать 20. Клетки ретикулярной ткани обладают фагоцитарными свойствами и активно поглощают различного рода включения (продукты тканевого распада, бактерии и инородные частицы), в изобилии проникающие в лакунарный аппарат миндалин. Небные миндалины разветвляются своими дольками в нишах, отличающихся различным топографическим положением и имеющих важное клиническое значение.

Небные миндалины снабжаются кровью из четырех источников: язычной, верхней глоточной и двух небных артерий. Нередко питающие небные миндалины сосуды входят в ее паренхиму через псевдокапсулу не в виде мелких быстро тромбирующихся при разрыве веточек, а одним или несколькими более крупными стволиками, разветвляющимися в миндалине уже после проникновения в нее. Такие ветви при тонзиллэктомии тромбируются с трудом и требуют для остановки кровотечения специальных приемов.

Лимфатическая система

Л\С глотки отличается чрезвычайно сложным строением, что обусловлено, с одной стороны, обильным кровоснабжением этого органа, с другой — тем фактом, что глотка и пищевод находятся на пути агентов внешней среды, требующих биологического контроля для исключения или купирования вредных факторов. В этом отношении важнейшая роль принадлежит солитарным лимфоидным скоплениям глотки, образующим два «кольца»

Внешнее кольцо включает многочисленные лимфатические узлы шеи. Во внутреннее кольцо (кольцо Пирогова — Вальдейера) входят глоточная, трубные, небные и язычная миндалины, боковые валики глотки и гранулы ее задней стенки.

Кольцо имеет 4 барьера:

1.Слизистая оболочка миндалины – при его не состоятельности возникает ангина

2.Гистогематический – стенка кровеносных сосудов миндалины

3.Капсула миндалины – нарушение его вызывает паратонзиллит

4.Регионарные шейные лимфатические узлы

Функции:

1.Образование лимфоцитов

2.Формирование иммунитета

3.Эллиминационная функция ( выведение излишнего количества лимфоцитов)

4.Ферментативная функция

115

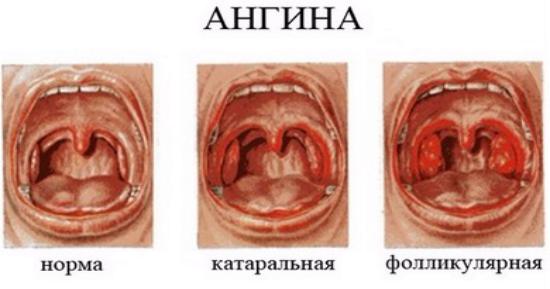

3. Ангина, Этиология, классификация ангин, патогенез, патоморфология при различных видах ангин

См. определение ангины в лекции !!!!

О́стрый тонзилли́т (в повседневной жизни ангина, от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу») — остро возникающее патологическое состояние, для которого характерно воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (Пирогова-Вальдейра), чаще всего — нёбных миндалин (в просторечии «гланды» — расположены по бокам входа в глотку и хорошо видны, если заглянуть в открытый рот).

Этиология

Основная роль в возникновении ангин принадлежит Бета – гемолитическому стрептококку группы А.

Банальные ангины:

-Катаральная

-Фолликулярная

-Лакунарная

-Смешанная

Атипичные ангины:

-Герпетическая

-Грибковая

-флегмонозная

Ангины при инфекции:

-Дифтерическая

-Коревая

-скарлатинозная

-сифилитическая

Ангины при заболеваниях крови:

-моноцитарная

-Ангина при лейкозах

116

Патогенез.

Характеризуются резко выраженным расширением мелких кровеносных и лимфатических сосудов в паренхиме миндалины, тромбозом мелких вен и стазом в лимфатических каппилярах.

Морфология разных видов ангин:

1.Катаральная форма – миндалины гиперемированы, слизистая набухшая, пропитана серозным секретом. Эпителиальный покров на миндалинах инфильтрирован лимфоцитами и лейкоцитами.

2.Фолликулярная форма – Глубокие изменения в паренхиме миндалины. Возникают лейкоцитарные инфильтраты в фолликулах, в некоторых появляется некроз. Фолликулы просвечиваются в виде желтых просяных точек

3.Лакунарная форма – скопление серозно – слизистого, а затем гнойного отделяемого. Налеты из устьем лакун могут сливаться и образовывать более широкие сливные налеты

4.Герпетическая ангина – серозный экссудат образует подэпителиальные небольшие пузырьки, которые лопаясь, оставляют дефекты эпителиальной выстилки.

5.Флегмонозная ангина – нарушается дренаж лакун, паренхима миндалины вначале отечная, затем инфильтрируется лейкоцитами, некротические процессы в фолликулах, сливаясь, образуют гнойник внутри миндалины.

6.Язвенно – некротическая ангина – Распространение некроза на эпителий и паренхиму миндалины.

117