- •РАЗДЕЛ № 1

- •Общие вопросы

- •1. Профилактическая направленность оториноларингологии

- •1. Клиническая анатомия наружного уха

- •6. Физиология слухового анализатора. Теория слуха ( см. физиология звукопроведения)

- •Вестибулярный анализатор

- •13. Инородные тела наружного слухового прохода и способы их удаления

- •19 . Особенности лечения среднего отита в стадии. Экссудации. Парацентез при остром гнойном среднем отите. Показания к нему.

- •23. Классификация хронических гнойных средних отитов. Эпитимпанит

- •25. Антротомия, антромастоидотомия и общеполостная операция на среднем ухе

- •29. Отогенные внутричерепные осложнения

- •31. Отогенные абсцессы средней черепной ямки

- •39. Анатомия височной кости, типы строения сосцевидного отростка и их клиническое значение, границы треугольника Шипо

- •Сосцевидный отросток, его полости и клетки

- •РАЗДЕЛ 2-Б ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ

- •2. Строение небных миндалин. Состав, и функции лимфоэпителиального кольца глотки

- •4. Катаральная ангина. Клиника. Диагностика. Лечение

- •7. Ангина при заболеваниях крови

- •Простая форма хронического тонзиллита

- •11. Гипертрофия лимфоэпителиального кольца глотки

- •Симптомы хронического фарингита

- •20. Иннервация гортани. Параличи гортани: миогенные и нейрогенные

- •23. Острый стенозирующий ларинготрахеит (Ложный круп)

- •.Трахеостомия. Показания к ней, техника. Уход за больными после трахеостомии.

- •28. Инородные тела трахеи и гортани

- •30. Клиническая анатомия и топография пищевода. Инородные тела пищевода

- •Симптомы инородного тела пищевода

- •31 Клиническая анатомия паратонзилярного, окологлоточного и заглоточного клетчаточных пространств

- •8. Прогноз гематомы и абсцесса носовой перегородки

- •Врачебная неспециализированная помощь

- •Озена

- •Клиническая картина

- •Вероятные осложнения

- •Диагностика

- •Консервативная терапия

- •Хирургическое лечение

- •20. Сифилитическое поражение верхних дыхательных путей

- •22. Острый и хронический максиллярный синусит

- •23. Острый и хронический этмоидит

- •25 Острый и хронический сфеноидит

- •27. Риногенные внутричерепные осложнения

- •29. Юношеская ангиофиброма носоглотки

- •31. Опухоли носа и околоносовых пазух

39. Анатомия височной кости, типы строения сосцевидного отростка и их клиническое значение, границы треугольника Шипо

Височная кость 6 мин. https://www.youtube.com/watch?v=WHHNFWeOTnE 7 мин https://www.youtube.com/watch?v=r_kRdsDqJ2k

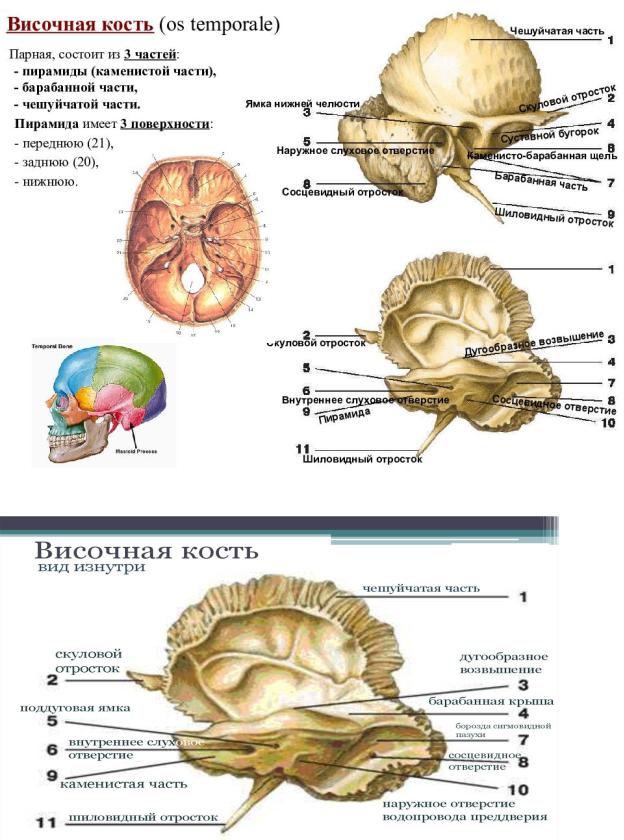

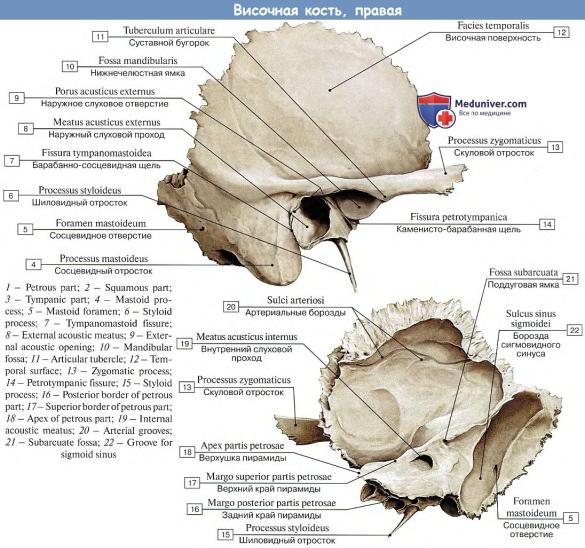

Висо́чная кость (лат. os temporale) — парная, участвует в образовании основания черепа и боковой стенки свода. В ней располагается орган слуха и равновесия, внутренняя сонная артерия, часть сигмовидного синуса, преддверно-улитковый и лицевой нервы, узел тройничного нерва, ветви блуждающего и языкоглоточного нерва.

Анатомия

В соединении с нижней челюстью височная кость образует комплексный, комбинированный височно-нижнечелюстной сустав, а также является опорой жевательного аппарата.

Она подразделяется на три части, так как является продуктом слияния нескольких костей:

-чешуйчатую (pars squamosa),

-барабанную (pars tympanica),

-каменистую (pars petrosa).

Окончательный синостоз происходит к концу 1-го года жизни, замыкая наружный слуховой проход (meatus acusticus externus). Таким образом, чешуйчатая часть лежит над ним, каменистая кнутри, барабанная — снизу и спереди.

Следы слияния частей височной кости сохраняются в виде щелей:

1.на передневерхней поверхности каменисто-чешуйчатая щель (fissura petrosqumosa);

2.в глубине нижнечелюстной ямки барабанно-чешуйчатая щель (fissura tympanosqumosa), разделённая отростком каменистой части на каменисточешуйчатую (fissura petrosqumosa) и на каменисто-барабанную щель (fissura petrotympanica).

101

Чешуйчатая часть, участвует в образовании боковых стенок черепа. Относится к покровным костям, окостеневает на почве соединительной ткани. Имеет простое строение в виде вертикально стоящей пластинки с закруглённым краем, накладывающийся на соответствующий край теменной кости.

На мозговой поверхности заметны следы головного мозга в виде вдавлений. От неё отходит скуловой отросток (processus zygomaticus), который направлен вперёд на соединение со скуловой костью. В нижней части имеется суставная ямка для сочленения с нижней челюстью (fossa mandibularis).

Барабанная часть сращена с сосцевидным отростком (processus mastoideus) и чешуйчатой частью, представляет собой тонкую пластинку, ограничивающую спреди, сзади и снизу наружное слуховое отверстие и наружный слуховой канал.

Каменистая часть имеет форму трёхсторонней пирамиды, вершина которой обращена кпереди и медиально, а основание, переходящее в сосцевидный отросток,- кзади и латерально.

Выделяют три поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю, а также три края: передний, задний и верхний.

Передняя поверхность входит в состав дна средней черепной ямки; задняя обращена назад и медиально, образует часть передней стенки задней черепной ямки; нижняя обращена вниз и видна только на наружной поверхности основания черепа.

Внешний рельеф пирамиды обусловлен строением её как вместилища для среднего и внутреннего уха, а также для прохождения кровеносных сосудов и нервов.

От нижней поверхности пирамиды отходит тонкий заострённый шиловидный отросток (processus styloideus), служащий местом прикрепления мышц. Рельеф наружной поверхности пирамиды является местом прикрепления мышц, книзу она вытягивается в сосцевидный отросток к которому прикрепляется грудино- ключично-сосцевидная мышца.

На сосцевидном отростке (на его передней гладкой поверхности) височной кости выделяют треугольник Шипо, являющийся местом оперативного доступа к ячейкам сосцевидного отростка. Внутри сосцевидный отросток содержит ячейки, которые представляют собой воздушные полости, сообщающиеся с барабанной полостью (средним ухом) посредством сосцевидной пещеры.

Височная кость соединена с затылочной, теменной и клиновидной костями. Участвует в образовании ярёмного отверстия.

Каналы височной кости

- сонный канал, canalis caroticus, в котором залегает внутренняя сонная артерия. Начинается на нижней поверхности пирамиды, наружным сонным отверстием, направляется вертикально вверх, изгибаясь под прямым углом, направляется вперед и медиально. Открывается канал в полость черепа внутренним сонным отверстием.

102

-каналец барабанной струны, canaliculus chordae tympani, начинается от канала лицевого нерва, несколько выше шилососцевидного отверстия, направляется вперед и открывается в барабанную полость. В этом канальце проходит ветвь лицевого нерва — барабанная струна, которая затем выходит из барабанной полости через каменисто-барабанную щель.

-лицевой канал, canalis facialis, в котором проходит лицевой нерв, начинается он на дне внутреннего слухового прохода, затем идет горизонтально сзади наперед. Достигнув уровня расщелины канала большого каменистого нерва, канал уходит назад и латерально, под прямым углом, образуя изгиб, или коленце лицевого канала. Далее канал направляется назад, следует горизонтально вдоль оси пирамиды. Затем поворачивает вертикально вниз, огибая барабанную полость, и на нижней поверхности пирамиды заканчивается шилососцевидным отверстием.

-мышечно-трубный канал, canalis musculotubaris, имеет общую стенку с сонным каналом. Начинается в углу, образованном передним краем пирамиды и чешуей височной кости, идет кзади и латерально, параллельно переднему краю пирамиды. Мышечно — трубный канал продольной горизонтальной перегородкой делится на два полуканала. Верхний полуканал занят мышцей, напрягающей барабанную перепонку, а нижний является костной частью слуховой трубы. Оба канала открываются в барабанную полость на передней её стенке.

-сосцевидный каналец, canaliculus mastoideus, берет начало на дне яремной ямки и заканчивается в барабанно-сосцевидной щели. Через этот каналец проходит ветвь блуждающего нерва.

-барабанный каналец, canaliculus tympanicus, возникает в каменистой ямочке отверстием, через которое входит ветвь языкоглоточного нерва-барабанный нерв. Пройдя через барабанную полость, этот нерв под названием малого каменистого нерва выходит через одноименную расщелину на передней поверхности пирамиды.

-сонно-барабанные канальцы, canaliculi caroticotympanici, проходят в стенке канала внутренней сонной артерии вблизи его наружного отверстия и открываются в барабанную полость. Они служат для прохождения одноимённых сосудов и нервов.

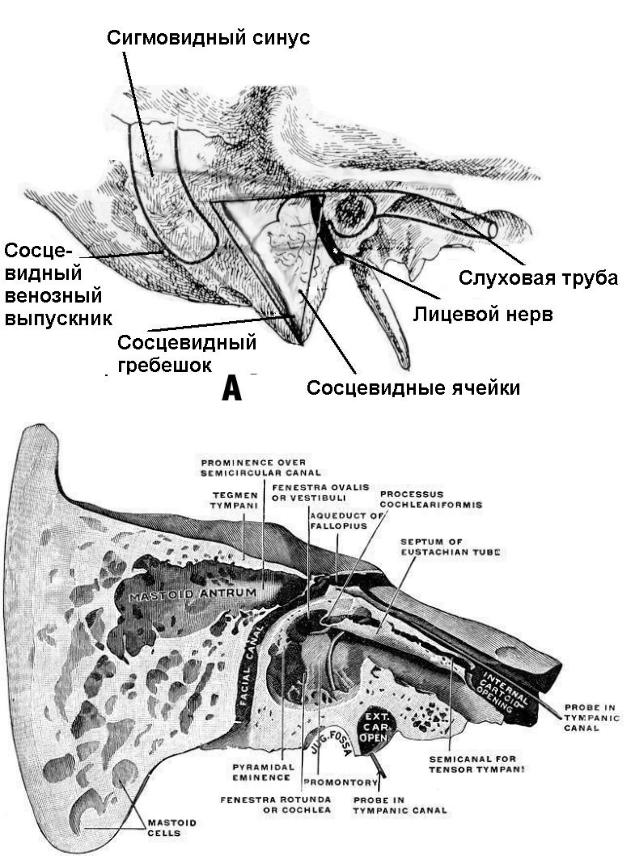

Сосцевидный отросток, его полости и клетки

Сосцевидный отросток имеет вид перевернутого конуса с вершиной, обращенной книзу, и основанием, обращенным кверху. Форма и величина отростка весьма разнообразны. На нем различают наружную и внутреннюю поверхность.

Наружная его поверхность (planum mastoideum) более или менее гладкая, только верхушка шероховата от прикрепленного m. sterno-cleido-mastoideus. Верхней границей отростка служит linea temporalis, составляющая продолжение скуловой дуги кзади и соответствующая дну средней черепной ямки. Ниже linea temporalis, на уровне наружного слухового прохода и непосредственно за ним, на planum имеется небольшая плоская ямка - fossa mastoidea. У верхне-задней стенки наружного слухового прохода почти всегда имеется шип - spina supra meatum seu spina Henle, а позади него ямка - fossa supra meatum.

103

Они являются весьма важными ориентировочными пунктами при операции на сосцевидном отростке.

На задней границе отростка или вблизи ее, в sutura occipito-mastoidea имеется foramen mastoideum, через которое проходит v. emissaria mastoidea, соединяющая вены затылка и основания черепа - plexus Свияженинова, с sin. sigmoideus. Направление тока крови в ней - снаружи внутрь, к синусу. Снизу, у верхушки отростка, на внутренней его поверхности, имеется глубокая борозда - incisura mastoidea, в которой лежит заднее брюшко m. biventris, а рядом с ним, медиальнее - другая бороздка для a. occipitalis. Это нужно помнить при снесении верхушки отростка. .

Сверху, на внутренней мозговой поверхности отростка, имеется более или менее широкий и глубокий костный жолоб - sulcus sigmoideus для поперечного синуса того же названия в его нисходящей части. Справа этот жолоб чаще бывает шире и глубже, чем слева. Иногда нисходящий синус настолько продвигается кпереди и углубляется в кость, что между синусом и наружным слуховым проходом остается лишь тонкая пластинка кости. Это т. н. предлежание синуса или опасный синус. В этом случае вскрыть antrum обычным путем не представляется возможным.

По внутреннему строению сосцевидные отростки делят на три типа: 1) пневматический - с преобладанием в нем больших или меньших клеток, содержащих воздух; 2) диплоэтический - с преобладанием в нем диплоэтической ткани и 3) смешанный - диплоэтически - пневматический.

Всю массу клеток сосцевидного отростка, в целях клинических, многие авторы разбивают на группы:

-терминальные - расположенные в верхушке отростка, обычно, изолированные и нередко крупных размеров;

-фациальные - окружающие canalis Fallopii s. facialis;

-синуозные (пери- и ретро-синуозные), окружающие sinus sigmoideus ;

-окципитальные - расположенные у os occipitale и даже заходящие в нее;

-темпоральные - расположенные у tin. temporalis, иногда заходящие выше этой линии - в темянные кости;

-скуловые - расположенные в корне и даже в дуге скулового отростка;

-тегменальные - расположенные по всей длине tegmen tympani, вплоть до верхушки пирамиды, и некоторые другие, упомянутые ранее при описании стенок барабанной полости.

Наиболее постоянная из всех этих клеток - уже описанный выше antrum mastoideum. С одной стороны она сообщается почти со всеми прочими клетками сосцевидного отростка, чаще всего целым рядом промежуточных клеток, а с другой - с барабанной полостью посредством aditus ad antrum и atticus.

Antrum имеет неправильно бобовидную или круглую форму. Его размеры в длину 12,7 мм, в ширину 6,7 мм и вышину 8,5 мм.

104

Топографическое положение antrum следующее: верхняя его стенка составляет продолжение tegmen tympani - общая крыша для всех указанных полостей; она составляет границу со средней черепной ямкой и может быть или ячеистой или значительно истонченной ; за дня я -граничит с задней черепной ямкой; латеральная - наружная стенка отростка, его planum; медиальная - образуется пирамидой височной кости, ее задней, внутренней поверхностью; нижняя - образуется ячейками отростка; передняя - имеет ход в aditus ad antrum.

У новорожденного она состоит из трех отдельных костей: pars squampsa, pars petro - mastoidea и pars tympanica или os tympanicum. Существующие между ними щели (fissura squamo-mastoidea и fissura petro-squamosa) заполнены фиброзной соединительной тканью. Через первую щель гнойный процесс барабанной полости у детей прорывается под периост, за ушной раковиной, а через вторую может найти себе путь в среднюю черепную ямку, чаще же она обусловливает явления менингизма вследствие кровенаполнения ветвей a. meningeae mediae, проникающих через эту щель в барабанную полость.

Окостенение щелей - fissurae petro - squamosae и squamo-mastoidae заканчивается к периоду половой зрелости. Иногда, впрочем, скважины остаются здесь на всю жизнь.

Трепанационный треуго́льник Шипо́(фр. Chipault) — гладкая треугольная площадка на сосцевидном отростке височной кости, в пределах которой выполняют трепанацию при мастоидитах.

Границы треугольника Шипо

Спереди — задний край наружного слухового прохода;

Сзади — сосцевидный гребень (лат. crista mastoidea);

Сверху — горизонтальная линия, проведенная кзади от скулового отростка височной кости.

Содержимое

В пределах треугольника Шипо находится резонирующая полость — сосцевидная пещера (лат. antrum mastoideum), сообщающаяся посредством входа в пещеру (лат. aditus ad antrum) с барабанной полостью. Верхняя стенка отделяет пещеру от средней черепной ямки; на ее медиальной стенке кроме aditus ad antrum, имеются два возвышения, содержащие латеральный полукружный канал и канал лицевого нерва. К задней стенке пещеры, особенно у брахицефалов, при слабом развитии сосцевидного отростка близко подходит сигмовидный венозный синус. Обычно же этот синус отделен от пещеры довольно толстой костной пластинкой.

Видео 3 мин https://www.youtube.com/watch?v=GYYZD-9I5QU

105

106

107

108