- •1. «История белорусской государственности» как интегративный предмет.

- •2. Периодизация истории белорусской государственности.

- •Необходимые элементы и признаки государства.

- •Внешние функции:

- •4. Этапы становления и развития белорусской государственности.

- •5.Источники по истории белорусского государства.

- •6.Первые раннефеодальные государственные образования на белорусских землях.

- •7. Феодальная раздробленность на территории Беларуси.

- •8. Значение периода IX – первой половины XIII века. В процессе становления государственности белорусских земель.

- •10. Вкл как историческая форма белорусской государственности. Роль белорусских земель в вкл.

- •10 Января 1569 открылось заседание о 'Объединенного сейма, на котором сразу же разгорелись споры между противниками и сторонниками унии.

- •14. Полонизация как фактор политической, культурной и общественной жизни в гкл в период существования Речи Посполитой.

- •15. Усиление феодальной анархии в Речи Посполитой. Углубление кризиса и три раздела Речи Посполитой.

- •18. Западный русизм и регионализм в понимании идеи белорусской государственности.

- •19. Возникновение общественно-политических русских и белорусских партий в 19 веке. 20 век

- •20. Формирование белорусской национальной идеи.

- •21. Первая мировая война и ее последствия для Беларуси в аспекте развития государствообразующего процесса.

- •22. Роль Октябрьской революции в исторических судьбах белорусского народа.

- •24. Создание белорусской государственности на советской основе. Советская политическая и социально-экономическая модель.

- •27. Польско-советская война 1919–1921 гг. Условия Рижского мирного договора.

- •30. Национально-освободительное движение в Западной Беларуси. Деятельность кпзб.

- •32. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на территории Беларуси.

- •33. Установление оккупационного режима и его цели. Геноцид. Сотрудничество.

- •34. Деятельность подпольных организаций в Беларуси. Партизанская борьба.

- •37. Итоги и последствия Великой Отечественной войны для белорусского народа.

- •38. Развитие советской политической и социально-экономической модели в 1945-1991 гг. И достижения бсср.

- •39. Общественно-политические процессы в бсср в 1950-х - 1980-х гг.

- •После 1953 г. К власти приходит н.С. Хрущев ("Хрущевская оттепель"). В это время были проведены политические и административные реформы.

- •40. Специализация промышленности и сельского хозяйства бсср в 1960-70-х гг. Рост городов.

- •41. Значение советского периода в развитии белорусской государственности.

- •42. Причины распада ссср. Провозглашение Республики Беларусь.

- •44. Принятие Конституции и первые выборы Президента Республики Беларусь.

- •45. Референдумы 1995, 1996, 2004, 2022 годов в Республике Беларусь и их значение.

- •Референдум 2004 года

- •17 Октября 2004 года в Беларуси прошёл инициированный президентом Лукашенко референдум.

- •Экономический подъём

- •Экономический подъём

- •Универсальная ценность

- •Белорусская визитка

- •Лучше один раз увидеть

- •47. Исторические условия развития Республики Беларусь на современном этапе.

- •48. Конституция является основным законом государства. Конституция от 15 марта 1994 г. И характер внесенных в нее изменений.

- •Наиболее характерные особенности Конституции:

- •Основные изменения, внесенные в Конституцию Республики Беларусь на референдуме 24 ноября 1996 года:

- •Контрольная функция Президента Республики Беларусь заключается:

- •50. Правительство как высший орган исполнительной власти в Республике Беларусь.

- •51. Законодательная и судебная ветви власти в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- •К хозяйственным судам относятся:

- •52. Регионы Беларуси.

- •53. Функции и полномочия органов местного самоуправления и самоуправления в Республике Беларусь.

- •54. Политические партии и общественные объединения в Республике Беларусь.

- •55. Этногенез белорусов и происхождение названия «Беларусь».

- •Согласно Конституции Республики Беларусь все граждане страны имеют равные права, в том числе и право на развитие национальных культур.

- •57. Республика Беларусь как поликонфессиональное государство. Основы государственной политики Республики Беларусь в религиозной сфере.

- •58. Государственные символы Беларуси.

- •59. Социально-экономическая модель современной Беларуси.

- •4. Следующей формой интеграции был и остается Организация Договора о коллективной безопасности (одкб) в него входят страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.

- •Союзное государство России и Беларуси.

- •Многовекторная внешняя политика Беларуси.

10. Вкл как историческая форма белорусской государственности. Роль белорусских земель в вкл.

Великое княжество Литовское представляло собой полиэтническое государство, объединявшее в своем составе литовские, белорусские и русские земли и простиравшееся от Балтийского до Черного морей. Вопрос об образовании BKЛ и вхождении в его состав белорусских земель является достаточно спорным и до конца не изученным. Некоторые исследователи полагают, что Великое княжество сложилось под воздействием социально-политических процессов, проходивших среди литовских племен в период перехода от первобытнообщинного строя к раннеклассовому государству и угрозы захвата их территорий русскими и польскими феодалами, а позже — крестоносцами. Другие историки полагают, что центрообразующим основанием BKЛ были не литовские, а белорусские земли (летописная Литва), жители которых находились на более высокой стадии развития, нежели этнические литовцы. Попытаемся разобраться, как же на самом деле происходило образование Великого княжества Литовского.

В XIII веке центр политической жизни белорусских земель переместился из Полоцка в Новогрудок, поскольку Полоцкая земля была значительно ослаблена борьбой с крестоносцами. Возвышению именно Новогрудка содействовала его выгодная отдаленность от районов нашествия крестоносцев и монголо-татар, высокий уровень развития сельского хозяйства, ремесла и торговли, заинтересованность многочисленной городской знати в объединении окружающих Новогрудок земель в единое государство.

Основные события, которые положили начало образованию ВКЛ, развернулись в верхнем и среднем Понеманье — на территории северо-западных земель Беларуси (Гродненская область) и частично на землях современной Литвы. В образовании нового государства приняло участие восточнославянское христианское население белорусских земель и балты-язычники, которые до XIII века не имели развитой государственной организации, больших городов, письменности. Именно поэтому, по утверждению многих историков, Новогрудское княжество и его население сыграло определяющую роль в собирании белорусских земель в единое государство. Но при этом следует учитывать тот факт, что именно литовские князья возглавили это собирание и создали предпосылки для будущего величия Великого княжества Литовского. Речь идет, прежде всего, о Миндовге (1230—1263 гг.), основателе ВКЛ, который в результате междоусобной борьбы со своими соседями бежал из Прибалтики и обосновался в соседнем Новогрудке, сделав его столицей нового государства. Там же в Новогрудке в 1253 году Миндовг с благословения папы римского был коронован и получил титул великого князя литовского. Это дает основание говорить о том, что Великое княжество Литовское являлось Белорусско-литовским государством.

При преемниках Миндовга Войшелке (1263—1268 гг.), Тройдене (1270—1282 гг.), Витене (1293—1316 гг.), Гедимине (1316—1341 гг.) границы ВКЛ были значительно расширены за счет белорусских, украинских, литовских земель. При этом присоединение их к княжеству происходило различными путями: в результате дипломатических переговоров, брачных союзов, путем захвата и добровольного подчинения. Большинство белорусских земель вошло в состав ВКЛ на добровольно-договорной основе (в частности, Полоцкая и Витебская земли). Об этом свидетельствуют грамоты (привилеи) великих князей литовских, которые утверждали автономный статус этих земель в составе единого государства. Автономия обозначенных выше земель заключалась в их праве высказывать свое мнение при назначении наместников и воевод и ограничении их судебной власти, а также в сохранении полоцкого и витебского вечевого строя. Наличие подобных княжеских привилеев дает основание говорить о федеративном устройстве Великого княжества Литовского, в котором возле первоначального ядра объединялись областные автономии.

Со временем Великое княжество Литовское превратилось в одно из самых значительных государственных образований Европы. Его территория составляла более 900 тысяч км. кв. Границы княжества соприкасались: на севере — с Ливонией, Псковской и Новгородской землями, на востоке — с Московским и Рязанским княжеством, на юго-востоке — с Золотой Ордой, на юге — с Крымским ханством, на юго- западе — с Молдавским государством, на западе — с Польшей, на северо-западе — с Орденом крестоносцев.

С приходом к власти князя Ягайло (1377—1392 гг.) политика BKЛ значительно изменила свою направленность. Княжество стало склоняться к союзу с Польшей, что было вызвано рядом причин. Во-первых, активная политика римской курии, стремившейся не допустить единения BKЛ с православной Московской Русью; во-вторых, активизация захватнических мероприятий крестоносцев; в-третьих, попытки московских князей включить в состав своего государства бывшие земли Киевской Руси, которые в то время находились в составе Великого княжества; в четвертых, борьба за власть в самом BKЛ между Ягайло и его старшим братом Андреем Полоцким.

Начало объединению Великого княжества Литовского и Польши положила Кревская уния (1385 г.) и женитьба Ягайло на польской королеве Ядвиге (1386 г.). В обмен на польский трон Ягайло пообещал полякам сделать жителей своего государства католиками. Это положило начало распространению на белорусских землях католического вероисповедания. Объединение с Польшей и начало католической экспансии поляков привело к созданию оппозиции в государстве, выступавшей за сохранение самостоятельности Великого княжества Литовского. Оппозицию возглавил двоюродный брат Ягайло Витовт, который добился от польского короля передачи ему власти на белорусско-литовских землях и титула великого князя литовского (Островецкое соглашение, 1392 г.).

Правление Витовта (1392—1430 гг.) называют «золотым веком» в истории Великого княжества Литовского. При нем государство достигло значительных успехов как внутри, так и во внешнеполитической деятельности. В состав ВКЛ вошли южные регионы современной Украины, что дало княжеству выход в Черное море. Кроме этого, в 1410 году между Тевтонским орденом и объединенными силами польско-литовско-белорусской армии произошло решающее сражение под Грюнвальдом, которое закончилось полным поражением крестоносцев. Орден вынужден был отказаться от своих претензий на ряд территорий Великого княжества Литовского и установить с ним постоянную границу.

Таким образом, очевидно, что период существования ВКЛ имел для истории белорусского народа большое значение. Именно в рамках этого государственного образования начались процессы консолидации белорусского этноса и образования белорусской народности, что проявилось в развитии старобелорусского языка, ставшего государственным языком княжества, устного народного творчества, письменности, светской литературы, книгопечатания, законодательства (Статуты BKЛ 1529, 1566, 1588 гг.) и т.д.

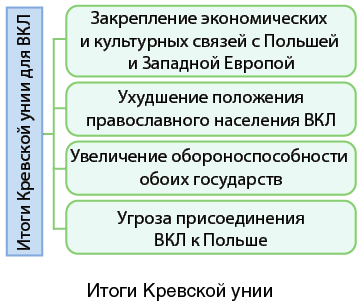

11. Союз Кревская уния и вестернизация общественно-политических институтов ВКЛ.

Условия Кревской унии:

Ягайло заключает брак с Ядвигой и становится польским королем;

Ягайло обязуется принять католичество и крестить язычников-литовцев;

земли ВКЛ присоединяются к Королевству Польскому;

казна ВКЛ из Вильно перевозится в Краков;

Ягайло обязуется помочь Польше вернуть утраченные земли;

освобождаются все пленные поляки, захваченные в прежних войнах;

бывшему жениху Ядвиги принцу Вильгельму Габсбургу выплачивается денежная компенсация за несостоявшийся брак.

12.Юридическое и политическое значение Люблинской унии.

Правовое оформление Люблинской унии произошло на Люблинском сейме 1 июля 1569 г., где представители двух объединяющихся государств подписали договор-соглашение. В нем указывалось, что Королевство Польское и Великое княжество Литовское представляют собой единое целое, общую республику. Вместе с тем подчеркивалось, что король Речи Посполитой, одновременно являясь великим князем ВКЛ и Королем Королевства Польского, при вступлении на престол приносит присягу о подтверждении всех прав и привилегий обоих народов, о сохранении всех привилеев и должностей обоих государств. Главная цель Люблинской унии - ликвидация Великого княжества Литовского как самостоятельного государства, что в реальной жизни не была достигнуто. Принятый в 1588 г. Статут совершенно не упоминает о Люблинской унии и, более того, акт 12 раздела 3 четко закрепляет, что получать поместья, занимать духовные и государственные должности имеют право только уроженцы ВКЛ и земель, принадлежащих ему, а «чужеземцам и заграничникам, ани суседом того панства» это право не предоставляется".

Это дает основание утверждать, что и после Люблинской унии 1569 года государственно-правовые взаимоотношения ВКЛ и Польши не претерпели существенных изменений. Оба государства сохранили свою самостоятельность, а вновь созданные общие органы - господарь и сейм - на компромиссной основе решали лишь небольшой круг вопросов (вопросы внешней политики и единой денежной единицы). А если принять во внимание, что не было создано общих отраслевых органов управления Речи Посполитой, то можно признать, что акт Люблинской унии 1569 г. фактически не был реализован.

Что касается вопроса законности Люблинской унии 1569 г. с точки зрения принципов современного международного права, то договор, оформивший ее 1 июля 1569 г., является недействительным в силу того, что ВКЛ подписало его под воздействием реального насилия, осуществленного Королевством Польским, т.е. не было свободного волеизъявления одной из сторон.

Таким образом, определенные изменения на территории белорусских земель в составе речи Посполитой произошли и в государственном строе. В связи с образованием Речи Посполитой и учреждением общего органа - двухпалатного Вального сейма, нижней палатой которого была польская изба, шляхта Великого княжества Литовского из 170 представителей этой палаты на своих сеймиках избирала 48. До середины XVII в. действовал учрежденный в Великом княжестве новый орган - Генеральный сеймик, который проходил в г. Волковыске или г. Слониме. Он обычно созывался перед вальным сеймом Речи Посполитой. На Генеральном сеймике вырабатывалась инструкция послам, которой они должны были придерживаться на вальном сейме при решении вопросов.

С середины XVII в. Генеральный сеймик прекратил созываться, а вместо него был учрежден Генеральный литовский съезд (Вильнюсская, или Виленская, конвокация), выполнявший те же функции, что и Генеральный сеймик.

Персональная уния между ВКЛ и Польшей в 15 в. носила неустойчивый характер. Она неоднократно приоставливалась и снова воссоздают свое действие.

Причины Люблинской унии: стремление белорусского, украинского, литовской шляхты иметь равные привилегии с польской и ограничить произвол магнатов, а также желание облегчить свою воинскую повинность, которую она отбывала в форме "посполитое рушенье ", тогда как в Польше преобладало наемное войско. Унии воспротивились литовско-белорусские магнаты, не желавшие ограничения своих прав, привилегий и земельных владений. Однако их оппозиция оказалась недостаточно сильной, чтобы не допустить осуществления унии.

Кроме внутриполитических, были еще и внешнеполитические факторы, которые заставляли польско-литовские правящие круги к государственному об 'единения. Из-за длительного противостояния с Московским царством, опустошительных набегов татар, борьбы за великокняжеский стол Великое княжество Литовское оказалось на грани катастрофы.

Ситуация обострилась в середине 16 в. Когда началась война между Московией и Ливонским орденом. В ту войну была втянута и Литва, которая воевала на стороне ливонцев.