- •ОГЛАВЛЕНИЕ

- •1.1. Классификация повязок

- •1.2. Перевязочный материал и раневые повязки

- •1.3. Фиксирующие повязки

- •1.4. Типы бинтовых повязок

- •1.5. Частные виды повязок на области тела

- •1.6. Давящие, герметизирующие и компрессионные повязки

- •2.1. Общие принципы транспортной иммобилизации

- •2.2. Виды транспортных шин

- •2.3. Техника транспортной иммобилизации верхней конечности

- •2.5. Техника транспортной иммобилизации головы

- •2.7. Современные средства транспортной иммобилизации

- •3.1. Классификация травматических вывихов

- •3.2. Лечение вывиха ключицы

- •3.3. Лечение вывиха плечевой кости

- •3.4. Лечение вывиха костей предплечья

- •3.5. Лечение вывиха кисти

- •3.6. Лечение вывихов в тазобедренном суставе

- •3.7. Лечение вывиха голени

- •3.8. Лечение вывиха надколенника

- •3.9. Лечение вывиха в голеностопном суставе

- •3.10. Лечение вывиха пальцев стопы

- •4.1. Внутрикожные и подкожные инъекции

- •4.2. Внутримышечные инъекции

- •4.3. Внутривенные инъекции и вливания

- •4.4. Заполнение капельницы одноразового использования

- •4.5. Подключение системы к вене

- •4.6. Взятие крови из вены для лабораторного исследования

- •4.8. Постановка периферического катетера

- •4.9. Внутриартериальное введение лекарств и крови

- •4.11. Гемотрансфузии

- •5.1. Катетеризация мочевого пузыря

- •5.2. Промывание желудка

- •5.3. Очистительная клизма

- •5.4. Сифонная клизма

- •5.5. Лекарственная клизма

- •5.6. Уход за больными с колостомами или илеостомами

- •5.7. Пальцевое исследование прямой кишки

- •6.1. Пункция брюшной полости

- •6.2. Лапароцентез

- •6.4. Пункция и дренирование Дугласова пространства у мужчин

- •6.5. Пункция полости перикарда

- •6.6. Плевральная пункция

- •6.7. Дренирование плевральной полости

- •6.8. Пункция мочевого пузыря и эпицистостомия

- •6.9. Поясничная пункция

- •6.10. Пункция суставов

- •6.10.1. Пункция суставов верхних конечностей

- •6.10.2. Пункция суставов нижних конечностей

- •7.1. Пальцевое прижатие сосуда

- •7.3. Давящая повязка

- •7.4. Наложение жгута

- •7.5. Тампонада раны

- •7.6. Местное применение гемостатических средств

- •7.7. Наложение кровоостанавливающего зажима

- •8.1. Показания для СЛР (сердечно-легочной реанимации)

- •8.2. Последовательность основных реанимационных мероприятий

- •10.1. Обработка ран

- •10.2. Острое нарушение артериального и венозного кровотока

- •10.3. Неотложная помощь при ожогах, отморожениях, электротравме

- •10.5. Неотложная помощь при остром пневмотораксе.

- •10.6. Неотложная помощь при легочном кровотечении

- •10.7. Методика проведения постурального дренажа бронхов

- •10.8. Местные и регионарные методы анестезии

- •ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

- •ЭТАЛОНЫ

- •ЛИТЕРАТУРА

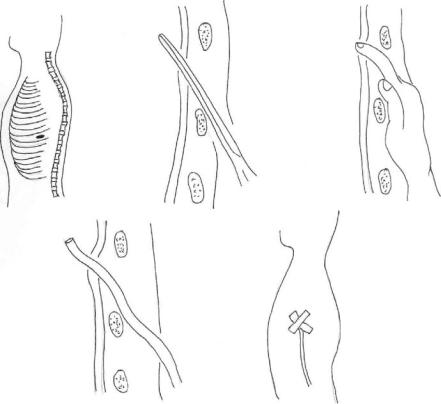

пункция. Убедившись, что все дренажные отверстия находятся в плевральной полости, трубку фиксируют швами и присоединяют к вакуумной дренажной системе. Края кожного разреза должны плотно облегать трубку. Накладывают повязку (рис.6.9).

Рис. 6.9. Этапы дренирования плевральной полости.

6.8. Пункция мочевого пузыря и эпицистостомия

Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря

Показания: задержка мочи при невозможности применить катетеризацию, при травмах уретры, ожогах наружных половых органов, а также для получения мочи с целью клинического и бактериологического исследования.

Противопоказания: малая вместимость пузыря, острый цистит и парацистит, тампонада мочевого пузыря кровяными сгустками, новообразования мочевого пузыря, большие рубцы и паховые грыжи, смещающие мочевой пузырь, выраженное ожирение больного.

Условия выполнения: полное наполнение мочевого пузыря мочой или дезинфицирующим раствором.

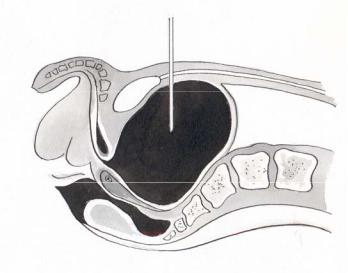

Методика: пункцию производят длинной иглой от шприца «Рекорд» или иглой Вира (лучше под ультразвуковым контролем). Строго по срединной линии живота на 2 см выше лобкового симфиза производят прокол кожи. Иглу направляют перпендикулярно к поверхности кожи и проводят через слои

177

брюшной стенки и мочевого пузыря на глубину 6-8 см. В момент начала выделения мочи продвижение иглы прекращают (рис. 6.10). После опорожнения мочевого пузыря иглу извлекают, и место прокола смазывают йодной настойкой. В смысле нарушения герметичности мочевого пузыря пункция вполне безопасна, т.к. отверстие в его стенке самостоятельно закрывается сокращением мышечных элементов. Прокол при необходимости можно производить повторно.

Рис. 6.10. Пункция мочевого пузыря.

Троакарная эпицистостомия

Используется преимущественно в виде надлобкового ее варианта. Предложено большое количество всевозможных устройств для осуществления данного метода временного или постоянного отведения мочи. По принципу применения все троакары можно подразделить на 2 типа: 1) троакары, через тубус которых после прокола мочевого пузыря вводится в его полость дренажная трубка, а тубус удаляется; 2) троакары, в которых дренажная трубка находится поверх колющего мандрена-стилета и остается в мочевом пузыре после прокола и удаления последнего.

Показания к троакарной эпицистостомии в последние годы по мере накопления опыта неуклонно расширяются. Троакарную эпицистостомию следует выполнять при острой или хронической задержке мочи, когда отсутствуют показания к ревизии мочевого пузыря, причем она может быть методом выбора, как для длительного дренирования пузыря, так и в виде временного отведения мочи в процессе подготовки к радикальному хирургическому вмешательству.

Противопоказания для троакарной эпицистостомии те же, что и для капиллярной пункции.

Подготовка к операции, положение больного на операционном столе, степень наполнения мочевого пузыря мочой или дезинфицирующим раствором по уретральному катетеру такие же, как и при выполнении капиллярной надлобковой пункции.

178

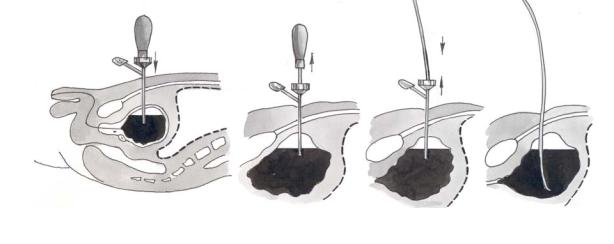

Производят местную анестезию мягких тканей брюшной стенки раствором новокаина на 2 см выше лобкового сочленения. После этого в четыре этапа выполняют эпицистостомию: первый этап – прокол троакаром мягких тканей и стенки мочевого пузыря; второй этап – эвакуация содержимого мочевого пузыря; третий этап – введение катетера в полость мочевого пузыря; четвертый этап – фиксация катетера к коже прошивной лигатурой (рис. 6.11).

а |

б |

в |

г |

Рис. 6.11. Схема этапов троакарной эпицистостомии:

а — положение троакара после вкола; б — извлечение мандрена; в — введение дренажной трубки и удаление тубуса троакара; г — трубка установлена и зафиксирована к коже.

6.9. Поясничная пункция

Прокол субарахноидального пространства чаще всего осуществляется в поясничном отделе позвоночного канала. Поясничный прокол был предложен Квинке (1891 г.) и широко применяется в практике с лечебной и диагностической целью.

Показания: забор спинномозговой жидкости для исследования (кровь, цитоз и др.); уменьшение внутричерепного давления при травмах и явлениях отека мозга; введение лекарственных веществ (антибиотики, противостолбнячная сыворотка) и анестезирующих растворов при спинномозговом обезболивании, воздуха в субарахноидальное пространство с целью пневмоэнцефалографии.

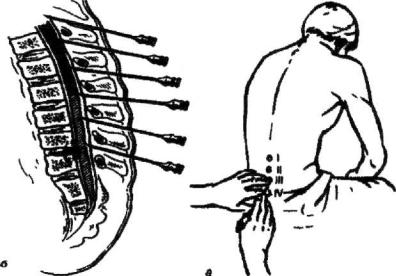

Прокол субарахноидального пространства допустим в любом отделе позвоночника, но наиболее безопасным местом являются промежутки между 3 и 4 или 4 и 5 поясничными позвонками (рис. 6.12).

Положение больного сидя на операционном или перевязочном столе, под ноги подставлена табуретка, локти помещены на бедре, спина сильно выгнута кзади.

При необходимости сделать пункцию в лежачем положении больного укладывают на бок с согнутыми ногами (бедра приведены к животу) и прижатым к груди подбородком.

179

Для поясничного прокола применяют специальную тонкую иглу с мандреном, имеющим скос на конце. Для обезболивания применяется местная анестезия 10-12 мл 0,5 % раствора новокаина.

Рис. 6.12. Техника спинномозговой пункции: а – проекция поясничных позвонков; б – расположение иглы между поясничными позвонками.

Методика. После обработки кожи, для точной ориентировки, ватным шариком, смоченным в йодной настойке, проводят прямую линию, соединяющую наивысшие точки гребней подвздошных костей. Эта линия пересекает позвоночник на уровне промежутка между 4 и 5 поясничными позвонками. В дополнение к этому, указательным пальцем левой руки определяют промежуток между остистыми отростками, расположенными в точке пересечения указанной выше линии со срединной линией позвоночника, Кожу повторно протирают спиртом, нащупывают верхний край остистого отростка 5 поясничного позвонка. Непосредственно над ним делают укол иглой с мандреном строго по срединной линии и проводят иглу перпендикулярно поверхности поясницы, слегка уклоняя ее конец краниально. Движение иглы должно быть плавным и строго направленным. При малейшем отклонении конец иглы может упереться в остистый отросток, либо в дужку позвонка. Иглу проводят на глубину 4-6 см ( в зависимости от возраста больного и толщины слоя мягких тканей) Игла проходит следующие слои: кожу с подкожной клетчаткой, lig. supraspinale, lig. interspinale, lig. flavum и твердую мозговую оболочку. При введении иглы в субдуральное пространство слышится характерный хруст, после которого необходимо прекратить продвижение иглы

иизвлечь манерен. Затем продвигают иглу еще на 1-2 мм, из канюли каплями начинает вытекать спинно-мозговая жидкость (иногда наблюдается примесь крови, которая появляется в результате повреждения иглой мелких сосудов оболочки мозга). Если жидкость не вытекает, то в иглу снова вставляют манндрен и осторожно проводят несколько глубже или поворачивают ее вокруг оси в разные стороны. На рис. 6.13 показана локализация иглы в эпидуральном

исубдуральном пространствах. В случае появления чистой крови иглу

180