Методички кафедры11

.pdfЛегкие |

~ 28 ~ |

Характеристика степени коллапса легкого: 1 степень – коллапс легкого в пределах плаща; 2 степень – коллапс легочной ткани в пределах ствола; 3 степень

– коллапс легкого вплоть до ядра.

Деление по клиническому течению основано на концепции И.В.Давыдовского, согласно которой, гнойно-резорбтивная лихорадка – типовой синдром при нагноительных процессах в организме вообще. При эмпиеме плевры проявляются совокупно или доминируют в отдельности на разных этапах развития гнойного процесса три основополагающих компонента: фактор нагноения, фактор резорбции и фактор потерь.

Первый обусловлен наличием мертвых тканей в полости эмпиемы.

Второй неотделим от собственно нагноения – резорбция продуктов деструкции тканей, гнойных масс, продуктов жизнедеятельности микробов и их самих, ведет к клеточным и гуморальным сдвигам, в основе которых лежат изменения в количестве и составе белков, электролитов, ферментов, дегенеративные изменения паренхиматозных органов, иммунологические сдвиги и т.д. Именно нагноение и резорбция, как доминирующие составные легли в основу термина «гнойно-резорбтивная лихорадка».

К ним присоединяется и сопутствует третий компонент – фактор потерь. Еще Шеллок (цит. по И.В.Давыдовскому) показал, что выделение 5700 мл плеврального экссудата может быть приравнено к потере 358 г белка.

Таким образом, с присоединением фактора потерь, гнойно-резорбтивная лихорадка переходит в качественно новое состояние, именуемое гнойнорезорбтивным истощением.

Развитие эмпиемы плевры сопровождается определенными морфологическими изменениями плевры. Принято различать морфологические стадии эмпиемы плевры.

Первая стадия воспаления плевры – стадия фибринозного плеврита – она, предшествуя развитию эмпиемы, наряду с инфильтрацией плевры, характеризуется образованием компактного фибринозного налета. Когда экссудат в плевре приобретает гнойный характер, начинается вторая стадия – стадия фибринозно-гнойного плеврита.

Репаративные изменения связаны с третьей стадией воспаления – репаративной, являющейся стадией оформления грануляционной ткани, которая образует пиогенную мембрану. Пиогенная мембрана продуцирует гной, отграничивая его от подлежащих тканей.

Легкие |

~ 29 ~ |

В зависимости от стадии воспалительного процесса морфологически можно выделить острую и хроническую эмпиему.

При острой эмпиеме имеется осумкованная полость со стенками толщиной 2 – 6 мм, состоящими из двух слоев: поверхностного пиогенного из грануляционной ткани с фибринозно-гнойными наложениями и глубокого, образованного собственными инфильтрированными слоями плевры. Длительность острой эмпиемы обычно определяют сроками в 2 – 3 мес., однако этот период может значительно затягиваться. Переход острой эмпиемы в хроническую определяет не срок болезни, а состояние висцеральной плевры, степень её фиброзных изменений.

При микроскопическом исследовании в стенке хронической эмпиемы выявляются уже три слоя: пиогенный, рубцовый и образованный собственными слоями плевры. Стенки мешка хронической эмпиемы достигают толщины 2 – 3 см, ригидны, хрящевой плотности, покрывают легкое подобно панцырю, препятствуя дыхательным движениям, приводя, в конечном счете, к развитию плеврогенного цирроза легкого.

На любой стадии развития эмпиемы плевры находятся признаки острых воспалительных изменений, развития грануляционной ткани и фиброзных изменений (см. схему).

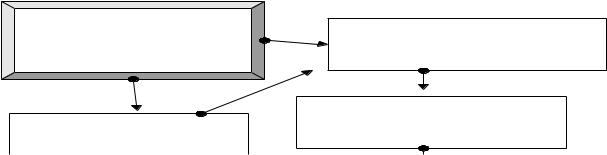

Диагностический алгоритм.

Р е н т г е н о г р а ф и я

вд в у х

пр о е к ц и я х

О С У М К О В А Н Н Ы Й Г И Д Р О Т О Р А К С И Л И Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й

П Р И С Т Е Н О Ч Н Ы Й У Р О В Е Н Ь Ж И Д К О С Т И

|

П о з и ц и о н н а я |

|

К Т г р у д н о й к л е т к и д л я |

р е н т г е н о с к о п и я г р у д н о й |

|

к л е т к и |

||

д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й |

||

д и а г н о с т и к и |

|

Легкие |

~ 30 ~ |

В диагностике плеврального выпота главная роль принадлежит рентгенологическому исследованию.

Рентгенодиагностика.

В большинстве случаев при развитии гнойного плеврита выпот вначале скапливается в наддиафрагмальном пространстве, в его наиболее низко расположенных отделах – синусах. В связи с этим первыми рентгенологическими признаками наличия жидкости в плевральной полости служат сглаженность реберно-диафрагмального синуса на рентгенограммах в прямой и, особенно, в боковой проекциях и кажущееся высокое положение купола диафрагмы (Л.Д. Линденбратен, 1961; Л.С. Розенштраух и М.Г. Виннер, 1968). Массивная воспалительная инфильтрация нижней доли легкого может затруднить выявление этих симптомов. В этом случае рекомендуют сделать рентгенограмму в положении пациента лежа на больном боку. При этом жидкость распределяется вдоль грудной стенки и становится хорошо видимой. Это позволяет не только подтвердить наличие выпота в полости плевры, но и приблизительно определить его объем. При толщине полосы жидкости более 10 мм количество последней составляет более 200 мл и при плевральной пункции ее можно аспирировать шприцом (Р. Лайт, 1986). Однако этот прием срабатывает только при свободной от сращений плевральной полости, равно как и появление косой верхней границы затемнения, известной как линия Эллиса–Дамуазо, возникающей при увеличении объема выпота. Дальнейшее накопление экссудата приводит к нарастающему затемнению гемиторакса и смещению средостения в противоположную сторону.

Легкие |

~ 31 ~ |

Последний признак, однако, отмечается лишь в тех случаях, когда легкое в связи с воспалительной инфильтрацией теряет свою эластичность и не спадается под давлением окружающей его жидкости, либо при очень большом объеме выпота.

При наличии бронхоплеврального свища в плевральной полости можно увидеть скопление воздуха. Верхняя граница выпота при этом становится хорошо различимой в виде горизонтального уровня. На фоне воздуха, как правило, становится видимым и поджатое легкое, что позволяет оценить степень его коллапса. К коллапсу I степени Г.И. Лукомский (1976) относит те случаи эмпием, при которых легкое поджато в пределах анатомических границ плаща, к коллапсу II степени – в пределах ствола, и к коллапсу III степени – в пределах ядра. Степень коллапса определяет величину функционального уменьшения объема легкого и прямо пропорциональна выраженности дыхательной недостаточности, которая в случаях клапанного (напряженного) пиопневмоторакса бывает резко выраженной и угрожает жизни больного.

По распространенности и локализации выделяют тотальные эмпиемы, захватывающие всю плевральную полость от купола до диафрагмы, распространенные, при которых эмпиема ограничивается двумя или тремя анатомическими стенками плевральной полости (например, реберной и диафрагмальной, или медиастинальной, диафрагмальной и реберной) и ограниченные, в образовании которых принимает участие одна плевральная стенка. По локализации такие эмпиемы бывают пристеночными, апикальными и базальными.

Наличие спаечного процесса значительно изменяет рентгенологическую картину, нередко затрудняя диагностику эмпиемы. Иногда бывает очень непросто определить, где находится гнойная полость – в легком или в плевре, особенно если этих полостей несколько. Являются ли они очагами деструкции паренхимы или ограниченными внутриплевральными гнойниками? При этом И.А. Санпитер и Г.И. Лукомский (1976) отдают предпочтение многоосевой рентгеноскопии с настойчивыми попытками вывести наружный край полости перпендикулярно оси просвечивания. Если при этом удается увидеть тень висцеральной плевры или край легкого, наличие эмпиемы может быть в значительной степени исключено. Шаровидная или слегка овальная форма полости также свидетельствует в пользу абсцесса легкого, вытянутая в каудально-краниальном направлении – эмпиемы. При эмпиеме поперечник полости у нижнего ее полюса всегда превышает таковой у верхнего. Стенки полости абсцесса примерно одинаковы по толщине, тогда как медиальная стенка полости эмпиемы, образованная висцеральной плеврой, как правило, тоньше латеральной. Внутренние контуры стенки абсцесса

– более бугристые и неровные.

Легкие |

~ 32 ~ |

Если гнойный плеврит сопровождается значительной деструкцией легкого, то внутренней границей осумкованной полости эмпиемы может являться не висцеральная плевра, а разрушенная и деформированная паренхима легкого. Подобная картина может возникать и в тех случаях, когда гнойному расплавлению подвергается наружная стенка обширного солитарного субплеврально расположенного абсцесса легкого. Характерным рентгенологическим признаком такой “абсцесс-эмпиемы” является неровная, изъеденная и утолщенная медиальная стенка полости. Наиболее точно определить наличие жидкости в полости плевры и локализовать внутриплевральное осумкование позволяет компьютерная томография. Значительную пользу для правильной диагностики осумкованных полостей и бронхоплевральных свищей может принести введение контрастного вещества в полость – плеврофистулография.

Ультразвуковое исследование (УЗИ.)

Ультразвуковая эхолокация весьма информативна при осумкованной эмпиеме. При наличии плеврального экссудата проксимальное эхо от кожи, межреберных мышц и париетальной плевры отделяется от дистального эха висцеральной плевры свободным от эха пространством. УЗИ позволяет обнаружить даже небольшое количество плевральной жидкости, его с успехом используют для определения места плевральной пункции.

Бронхоскопия.

Эмпиема плевры не имеет характерной бронхоскопической картины. Лишь при значительном коллабировании легкого можно отметить сближение сегментарных бронхов, потерю их тонуса, иногда отечность слизистой и увеличение ее складчатости – слизистая в виде “рук прачки” (Г.И. Лукомский и соавт., 1982). Однако бронхоскопия очень важна для исключения внутрибронхиальной патологии, которая может оказаться причиной развития пневмонии и осложнившего ее гнойного плеврита. В первую очередь это относится к центральному раку легкого, инородным телам бронхов и другим, более редким заболеваниям бронхиальной системы. Кроме того, бронхоскопия позволяет выявить наличие и форму эндобронхита и определить показания к санации трахеобронхиального дерева.

Плевральная пункция и исследование экссудата.

Рентгенологическое и ультразвуковое исследования позволяют определить наличие жидкости в плевральной полости, ее локализацию и примерный объем. Однако для изучения самого выпота и подтверждения его гнойного характера необходима плевральная пункция. Плевру пунктируют с помощью длинной и

Легкие |

~ 33 ~ |

достаточно толстой иглы, соединенной со шприцом трубкой из силиконовой резины. При опорожнении шприца трубку пережимают для предотвращения попадания воздуха в плевральную полость. Пункцию выполняют под местной анестезией. Оптимальным местом пункции является точка в 6–7-м межреберье по задней подмышечной линии в положении больного сидя. При осумкованной эмпиеме место пункции определяют при рентгеноскопии или УЗИ.

При гнойном характере выпота проводят бактериологическое исследование для определения микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам. Если же полученная жидкость прозрачна или слегка мутновата, то кроме посева ее рекомендуют отцентрифугировать и осадок исследовать под микроскопом. Наличие большого количества нейтрофилов свидетельствует о начале гнойного плеврита, а рост патогенной микрофлоры в посеве подтверждает этот диагноз. Ряд дополнительных исследований плевральной жидкости способствует уточнению диагноза. Для гнойного выпота характерно низкое содержание глюкозы (менее 40 мг на 100 мл), снижение pН (менее 7,0), а при эмпиеме, вызванной перфорацией пищевода или панкреонекрозом, в экссудате определяют высокое содержание амилазы (R.W. Light, W.C. Ball, 1973). Цитологическое исследование экссудата, особенно при его гнойно-геморрагическом характере, необходимо для диагностики первичного или вторичного опухолевого поражения плевры, о чем свидетельствуют найденные в мазках атипичные клетки. На высокую вероятность специфичности плеврита указывает преобладание лимфоцитов в осадке экссудата.

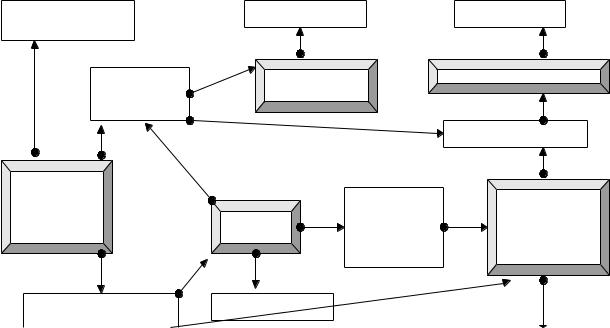

Алгоритм лечебной тактики.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ |

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ |

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ |

||

|

|

|

||

Формирование |

Декортикацияиз |

Стандартнаяплеврэктомия |

||

ригидной |

минидоступа |

|

|

|

полости |

|

|

|

|

|

|

|

Плеврогенныйцирроз |

|

Дренирование |

|

|

Трансбронхиаль |

|

плевральной |

|

Неполное |

||

полости |

ВТС |

расправление |

наяокклюзия |

|

дренирующего |

||||

|

|

легкого |

||

|

|

бронха |

||

|

|

|

||

Отсутствиетенденции |

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ |

|

|

|

расправлению легкого |

|

|

|

|

Легкие |

~ 34 ~ |

Задача лечения эмпиемы плевры – расправление лёгкого, что определяется состоянием висцеральной плевры, степенью её фиброзных изменений.

Лечение неспецифической эмпиемы плевры всегда начинается с дренирования плевральной полости с активной аспирацией и фракционным лаважом растворами антисептиков. Для 84% пациентов простое дренирование плевральной полости оказывается окончательным методом лечения. Таким образом, основным методом лечения неспецифической эмпиемы плевры остаётся дренирование плевральной полости с активной аспирацией и фракционным лаважом растворами антисептиков.

С развитием малоинвазивных технологий в хирургии, при неэффективности дренирования, стала применяться видеоторакоскопическая (ВТС) санация полости эмпиемы с помощью термических инструментов (плазменные аппараты, лазер). В структуре методов лечения ВТС составляет 7%. В 6% случаев декортикация лёгкого осущесвляется из минидоступа с видеоассистенцией.

И только 3% пациентов выполняются стандартные плеврэктомии с декортикацией лёгкого.

ВТС санация вкючает в себя:

-механическое удаление и вапоризацию фибринных наложений и гнойнонекротических масс

-механиеческую декортикацию вапоризацию фиброзно изменённой плевры

-частичный пневмолиз

-коагуляцию мелких бронхиальных и бронхиолоальвеолярных свищей

-гермитизацию деплевризированной поверхности лёгкого после механической декортикации

-стерилизацию плевральной полости.

ВТС санация может быть дополнена трансбронхиальной окклюзией несуших свищи бронхов.

Легкие |

~ 35 ~ |

Лечение.

Лечение неспецифических эмпием плевры должно проводиться по принципам, учитывающим клиническое течение и механизмы коррекции вышеописанных компонентов гнойного процесса, что схематически может быть представлено в следующем виде. Коррекция фактора нагноения – пункция плевральной полости, дренирование полости эмпиемы с последующей фракционной санацией и активной аспирацией, бронхоскопия (для исключения эндобронхиальной патологии), видеоторакоскопическая санация полости (по показаниям), операция (по показаниям). Коррекция фактора резорбции – экстракорпоральная детоксикация (гемосорбция, плазмаферез). Коррекция фактора потерь – вспомогательное парентеральное или энтеральное питание (питательные смеси, белки, аминокислоты, концентрированная глюкоза, плазма).

При наличии крупных бронхоплевральных свищей, препятствующих санации полости эмпиемы и реэкспансии легкого, возможно выполнение временной (от 7- 10 дней до 2–3 нед ) эндобронхиальной окклюзии «дренирующего» бронха.

Показаниями к видеоторакоскопической санации полости эмпиемы является неэффективная санация через дренаж в течение 2 – 3 недель от момента поступления пациента.

Показаниями к операции является санированная эмпиема с ригидной полостью, без тенденции к реэкспансии легкого (хроническая эмпиема) или выраженная деструкция легочной ткани, при условии скомпенсированного волемического гомеостаза.

Рис. 8. Схема плеврэктомии и декортикации легкого при хронической эмпиеме плевры.

Объем вмешательств при эмпиеме плевры зависит от вида эмпиемы, степени деструкции легочной ткани. При «простой» эмпиеме плевры чаще всего выполняется плеврэктомия с декортикацией легкого, при той или иной степени

Легкие |

~ 36 ~ |

деструкции – плевролобэктомия или плевробилобэктомия с декортикацией оставшихся отделов легкого, плевропневмонэктомия.

Декортикация легкого - удаление оперативным путем с его поверхности утолщенной и ригидной висцеральной плевры.

В послеоперационном периоде осуществляется дренирование плевральной полости до полной реэкспансии легкого, антибактериальная терапия и коррекция волемических расстройств, обусловленных самой операционной травмой и интраоперационной кровопотерей.

Нехирургические методы лечения НЭП.

Коррекция волемических нарушений

Создав путем дренирования полноценный отток гнойного содержимого из плевральной полости и проводя при необходимости бронхоскопическую санацию трахеобронхиального дерева, устраняют фактор резорбции и тем самым снижают интоксикацию организма. Однако сохраняется фактор потерь, ибо вместе с оттекающим гноем и мокротой теряется большое количество белка и электролитов. Их потеря и дисбаланс приводят к выраженным волемическим расстройствам, фазы которых объективно отражают переход гнойнорезорбтивной лихорадки в гнойно-резорбтивное истощение (Г.И. Лукомский, М.Е. Алексеева, 1988). Общие белковые потери у больных эмпиемой плевры, особенно с массивной деструкцией легких, составляют, по данным Г.И. Лукомского и М.Е. Алексеевой, от 7 до 20 г азота в сутки, что эквивалентно утрате 44–125 г белка или 300–500 г мышечной ткани. Такие потери обязательно должны быть восполнены частичным парентеральным питанием, одновременно преследующим цель коррекции волемических расстройств, имеющих место практически у всех больных с гнойным плевритом. Для этого используют аминокислотные смеси, белковые гидролизаты (аминопептид, гидролизат казеина, гидролизин Л–103), а также протеин, плазму и эритроцитарную массу из расчета 1–2 г белка на 1 кг массы тела в зависимости от фазы волемических нарушений. Несмотря на то, что белки плазмы и крови начинают участвовать в обмене веществ через длительный срок после их введения, плазма и эритроцитарная масса помогают устранить анемию, гипопротеинемию и гипоальбуминемию. Их роль велика и в поддержании онкотического давления циркулирующей крови.

Для утилизации вводимых белков необходимо поступление достаточного количества небелковых энергетических ресурсов из расчета 15–25 ккал на 1 кг массы тела в сутки, в зависимости от стадии заболевания. Такой калораж могут обеспечить жировые эмульсии, концентрированные (50%) растворы глюкозы

Легкие |

~ 37 ~ |

600–1000 мл в сутки с обязательным добавлением инсулина или сочетание 10– 14% раствора глюкозы (1,5–2 г на 1кг массы тела в сутки) с этиловым спиртом (1–1,5 г на 1кг массы тела в сутки). Без введения носителей энергии большая часть вводимого азота идет на восполнение энергетических затрат. Смеси, построенные на жировых эмульсиях и растворах глюкозы концентрацией не выше 10%, можно вводить в периферические вены, в то время как инфузия 50% раствора глюкозы возможна только путем катетеризации центральных вен и проведения катетера в верхнюю полую вену во избежание развития флебита. Усвоение вводимого азота повышается при сочетанном использовании анаболических гормонов и витаминов. Белковый синтез будет неполноценным, если инфузируемые растворы не содержат внеклеточные катионы (не менее 3 мэкв калия на 1 г азота) и содержание магния и фосфора неадекватно. Только так достигается восполнение водосвязывающих структур, играющих активную роль в волемических нарушениях.

Антибактериальная терапия.

Роль антибиотиков, очень важная в начале развития гнойного процесса в плевре, уменьшается по мере формирования плотной пиогенной капсулы, окружающей гнойную полость, и по мере перехода воспаления из стадии гнойнорезорбтивной лихорадки в стадию гнойно-резорбтивного истощения. Подбор антибиотиков осуществляют на основе чувствительности к ним микрофлоры плевральной полости, мокроты или крови (при положительных результатах их посевов). В качестве препаратов первого ряда, назначаемых до получения данных бактериологического исследования, можно рекомендовать антибиотики цефалоспоринового ряда, особенно II и III поколения: цефуроксим, цефокситин, цефотаксим, цефоперазон, цефтриаксон, активные как в отношении грамположительной, так и грамотрицательной флоры. Исключение составляют больные, у которых цефалоспорины уже применялись ранее для лечения пневмонии или другого источника инфекции, осложнившегося гнойным плевритом, и потому являются малоэффективными. У таких пациентов лучше сразу же назначать аминогликозиды (гентамицин, тобрамицин) или современные препараты монобактамы, карбапенемы. Антибиотики лучше вводить внутривенно капельно в сочетании с метронидазолом.

При выборе рациональной антибиотикотерапии приходится учитывать тот факт, что по мере трансформирования микробного фона даже самые современные, вновь синтезированные препараты довольно скоро перестают быть