- •У. Титце к. Шенк

- •4.7.1. Основная схема

- •5. Полевые транзисторы

- •9.5.1. Основная схема

- •10. Оптоэлектронные приборы

- •11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы

- •12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

- •15. Усилители мощности

- •15.4. Комплементарный эмиттерный повторитель по схеме дарлингтона

- •16. Источники питания

- •17. Аналоговые коммутаторы и компараторы

- •18. Генераторы сигналов

- •18.4. Генераторы сигналов специальной формы (функциональные генераторы)

- •19. Комбинационные логические схемы

- •20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа

- •20.4.1. Основная схема

- •21. Микро-эвм

- •22.2.1. Описание во временной области

- •22.2.2. Описание в частотной области

- •25. Измерительные схемы

- •26. Электронные регуляторы

- •Часть I.

- •1. Пояснение применяемых величин

- •Значения времени установления фильтра нижних частот

- •2.1.3. Длительность фронта импульса и частота среза филыра

- •2.2. Фильтр верхних частот

- •Выражение для частоты среза совпадает с соответствующим выражением для фильтра нижних частот:

- •Фильтр верхних частот как элемент rc-связи

- •Фильтр верхних частот как дифференцирующее звено

- •Последовательное соединение нескольких фильтров верхних частот

- •2.3. Компенсированный делитель напряжения

- •2.4. Пассивный полосовой rc-фильтр

- •2.5. Мост вина-робинсона

- •2.6. Двойной т-образный фильтр

- •2.7. Колебательный контур

- •3. Диоды

- •3.1. Характеристики и параметры

- •Динамический режим

- •3.2. Стабилитроны

- •3.3. Варикапы

- •4. Транзистор и схемы на его основе

- •4.1. Характеристики и параметры в режиме малых сигналов

- •4.2. Схема с общим эмиттером

- •4.2.1. Принцип работы

- •Входное и выходное сопротивления

- •4.2.2. Нелинейные искажения

- •4.2.3. Схема с общим эмиттером и отрицательной обратной связью по току

- •Расчет входного сопротивления

- •4.2.4. Отрицательная обратная связь по напряжению

- •4.2.5. Установка рабочей точки

- •Установка рабочей точки с помощью базового тока

- •Установка рабочей точки с помощью отрицательной обратной связи по току

- •4.3. Схема с общей базой

- •4.4. Схема с общим коллектором, эмиттерный повторитель

- •4.5. Транзистор как источник стабильного тока

- •4.5.1. Основная схема

- •4.5.2. Биполярный источник питания

- •4.5.3. Схема «токового зеркала»

- •Тогда получим

- •4.6. Схема дарлингтона

- •Комплементарная схема Дарлингтона

- •4.7. Дифференциальные усилители

- •4.7.1. Основная схема

- •4.7.2. Режим большого сигнала

- •4.7.3. Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью по току

- •4.7.4. Напряжение разбаланса

- •Дрейф напряжения разбаланса

- •4.8. Измерение некоторых параметров при малом сигнале

- •4.9. Шумы транзистора

- •4.10. Предельные параметры

- •Ряд I (слева направо) то 18, то 5, то 66, то 3; ряд II: транзисторы соответствующей мощности в пластмассовых корпусах

- •5. Полевые транзисторы

- •5.1. Классификация

- •5.2. Характеристики и параметры малых сигналов

- •5.3. Предельные электрические параметры

- •5.4. Основные схемы включения

- •5.4.1. Схема с общим истоком

- •5.4.2. Схема с общим затвором

- •5.4.3. Схема с общим стоком, истоковый повторитель

- •5.5. Полевой транзистор как стабилизатор тока

- •5.6. Дифференциальный усилитель на полевых транзисторах

- •Дрейф рабочей точки

- •5.7. Полевой транзистор в качестве управляемого сопротивления

- •6. Операционный усилитель

- •6.1. Свойства операционного усилителя

- •Входное сопротивление

- •6.2. Принцип отрицательной обратной связи

- •6.3. Неинвертирующий усилитель

- •Входное сопротивление

- •Выходное сопротивление

- •6.4. Инвертирующий усилитель

- •7. Внутренняя структура операционных усилителей

- •7.1. Основные положения

- •7.2. Простейшие схемы операционных усилителей

- •Операционные усилители на полевых транзисторах

- •7.4. Коррекция частотной характеристики

- •7.4.1. Основные положения

- •7.4.2. Полная частотная коррекция

- •Схемная реализация

- •7.4.3. Подстраиваемая частотная коррекция

- •7.4.4. Скорость нарастания

- •Повышение максимального значения скорости нарастания

- •7.4.5. Компенсация емкостной нагрузки

- •7.5. Измерение параметров операционных усилителей

- •Измерение входного тока покоя

- •8. Простейшие переключающие схемы

- •8.1. Транзисторный ключ

- •Динамические свойства

- •8.2. Бистабильные релаксационные схемы

- •8.2.2. Триггер шмитта

- •Триггер Шмитта с эмиттерными связями

- •8.3. Моностабильная релаксационная схема

- •8.4. Нестабильная релаксационная схема

- •9. Базовые логические схемы

- •9.1. Основные логические функции

- •9.2. Составление логических функций

- •9.2.1. Таблица карно

- •9.3. Производные основных логических функций

- •Схемы ттл с диодами Шоттки

- •9.4.7. Комплементарная моп-логика (кмоп)

- •Двунаправленные логические элементы

- •9.4.8. Обзор

- •9.4.9. Специальные схемы выходных каскадов

- •При низком уровне ue выход схемы находится в безразличном состоянии

- •9.5. Интегральные триггеры

- •9.5.1. Основная схема

- •Статический синхронный rs-триггер

- •Статический синхронный d-триггер

- •9.5.2. Триггеры типа m-s (master-slave)

- •9.5.3. Динамический триггер

- •9.6. Полупроводниковые запоминающие устройства

- •Динамические свойства

- •Параметры некоторых распространенных микросхем озу

- •10. Оптоэлектронные приборы

- •10.1. Основные понятия фотометрии

- •10.2. Фоторезистор

- •10.3. Фотодиоды

- •10.4. Фототранзисторы

- •10.5. Светодиоды

- •10.6. Оптроны

- •Часть II. Применения

- •11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы

- •11.1 Схема суммирования

- •11.2. Схемы вычитания

- •11.3. Биполярное усилительное звено

- •11.4. Схемы интегрирования

- •11.5. Схемы дифференцирования

- •11.6. Решение дифференциальных уравнений

- •11.7. Функциональные преобразователи

- •Решение степенного уравнения вида

- •Применение степенных рядов

- •Дифференциальный усилитель

- •11.8. Аналоговые схемы умножения

- •Генератор треугольного сигнала— разд. 18.4

- •11.9. Преобразование координат

- •12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

- •12.1. Источники напряжения, управляемые напряжением

- •12.2. Источники напряжения, управляемые током

- •12.3. Источники тока, управляемые напряжением

- •12.4. Источники тока, управляемые током

- •12.5. Преобразователь отрицательного сопротивления (nic)

- •12.6. Гиратор

- •12.7. Циркулятор

- •13. Активные фильтры

- •13.1. Теоретическое описание фильтров нижних частот

- •Фильтр с критическим затуханием: 2-фильтр Бесселя:

- •Фильтр Баттерворта; 4 фильтр Чебышева с неравномерностью 3дБ.

- •13.2. Преобразование нижних частот в верхние

- •13.3. Реализация фильтров нижних и верхних частот первого порядка

- •13.4. Реализация фильтров нижних и верхних частот второго порядка

- •13.5. Реализация фильтров верхних и нижних частот более высокого порядка

- •13.6. Преобразование фильтра нижних частот в полосовой фильтр

- •13.7. Реализация полосовых фильтров второго порядка

- •13.8. Преобразование фильтров нижних частот в заграждающие полосовые фильтры

- •13.9. Реализация заграждающих. Фильтров второго порядка

- •13.10. Фазовый фильтр

- •13.11. Перестраиваемый универсальный фильтр

- •14. Широкополосные усилители

- •14.1. Зависимость коэффициента усиления по току от частоты

- •14.2. Влияние внутренних емкостей транзистора и емкостей монтажа

- •14.3. Каскодная схема

- •14.4. Дифференциальный усилитель как широкополосный усилитель

- •14.5. Симметричный широкополосный усилитель

- •14.6. Широкополосный повторитель напряжения

- •14.7. Широкополосный операционный усилитель

- •15. Усилители мощности

- •15.1. Эмоттерный повторитель как усилитель мощности

- •15.2. Комплементарный эмиттерный повторитель

- •15.3. Схемы ограничения тока

- •15.4. Комплементарный эмиттерный повторитель по схеме дарлингтона

- •15.5. Расчет мощного оконечного каскада

- •15.6. Схемы предварительных усилителей напряжения

- •15.7. Повышение нагрузочной способности интегральных операционных усилителей

- •16. Источники питания

- •16.1. Свойства сетевых трансформаторов

- •16.2 Выпрямители

- •Из соотношения (16.8) определим сначала

- •16.3. Последовательная стабилизация напряжения

- •Ограничение выходного тока

- •Повышение выходного тока стабилизатора

- •Стабилизация отрицательных напряжений

- •16.4. Получение опорного напряжения

- •Полевой транзистор как источник опорного напряжения

- •I кремниевый диод 2 два последовательно включенных кремниевых диода; з светодиод красного свечения;

- •5 Светодиод желтого свечения.

- •16.5. Импульсные регуляторы напряжения

- •Импульсный стабилизатор с повышением напряжения

- •Импульсный стабилизатор с инвертированием напряжения

- •17. Аналоговые коммутаторы и компараторы

- •17.1. Принцип действия

- •17.2. Электронные коммутаторы

- •Параллельный коммутатор

- •Последовательный коммутатор

- •Последовательно-параллельный коммутатор

- •17.3. Аналоговые коммутаторы на базе операционных усилителей

- •17.4. Аналоговые коммутаторы с памятью

- •Аналоговый коммутатор с памятью, выполненный на базе интегратора

- •17.5. Компараторы

- •17.6. Триггер шмитта

- •18. Генераторы сигналов

- •18.2. Кварцевые генераторы

- •18.3. Синусоидальные lс-генераторы

- •18.4. Генераторы сигналов специальной формы (функциональные генераторы)

- •Изменение скважности выходного напряжения

- •18.5. Мультивибраторы

- •Мультивибратор на базе прецизионного триггера Шмитта

- •Для времени, в течение которого транзистор открыт, получим выражение

- •19. Комбинационные логические схемы

- •19.1. Преобразователи кодов

- •Применение дешифраторов для программного управления

- •Преобразование кода «I из п» в двоичный

- •19.2. Мультиплексор и демультиплексор

- •Демультиплексор

- •19.3. Комбинационное устройство сдвига

- •Типы ис

- •19.4. Компараторы

- •Типы ис

- •19.5. Сумматоры

- •Определение переполнения

- •19.6. Умножители

- •19.7. Цифровые функциональные преобразователи

- •20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа

- •20.1. Двоичные счетчики

- •Счетчик с входами прямого и обратного счета

- •Устранение состязаний

- •20.2. Двоично-десятичный счетчик в коде 8421

- •Синхронный двоично-десятичный реверсивный счетчик

- •20.3. Счетчик с предварительной установкой

- •20.4. Регистры сдвига

- •20.4.1. Основная схема

- •20.5. Получение псевдослучайных последовательностей

- •20.6. Первоначальная обработка асинхронного сигнала

- •20.7. Систематический синтез последовательностньк схем

- •Входной мультиплексор

- •21. Микро-эвм

- •21.1. Основная структура микро-эвм

- •21.2. Принцип действия микропроцессора

- •21.3. Набор команд

- •Безусловные переходы

- •Маска прерываний

- •21.4. Отладочные средства

- •Язык ассемблера

- •21.5. Обзор микропроцессоров различного типа

- •21.6. Модульное построение микро-эвм

- •Микромощные запоминающие устройства

- •21.7. Периферийные устройства

- •Адаптер интерфейса периферийных устройств

- •Передача сигналов телетайпа

- •21.8. Минимальные система

- •22. Цифровые фильтры

- •22.1. Теорема о дискретизации (теорема о выборках)

- •Восстановление аналогового сигнала

- •22.2. Цифровая функция передачи фильтра

- •22.2.1. Описание во временной области

- •22.2.2. Описание в частотной области

- •22.3. Билинейное преобразование

- •22.4. Реализация цифровых фильтров

- •Простой пример реализации цифрового фильтра

- •Последовательная обработка сигнала

- •23. Передача данных и индикация

- •23.1. Соединительные линии

- •23.2. Защита данных

- •23.3. Статические цифровые индикаторы

- •23.4. Мультиплексные индикаторы

- •24. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

- •24.1. Схемотехнические принципы ца-преобразователей

- •24.2. Построение ца-преобразователей с электронными ключами

- •Дифференциальный усилитель как токовый ключ

- •24.4. Основные принципы ац-преобразования

- •24.5. Точность ац-преобразоватю1ей

- •24.6. Построение ац-преобразователей

- •Компенсационный метод

- •Метод пилообразного напряжения

- •Метод двойного интегрирования

- •Автоматическая корректировка нуля

- •25. Измерительные схемы

- •25.1. Измерение напряжений

- •Увеличение диапазона управляемого напряжения

- •25.2. Измерение тока

- •Величина тока, вытекающего через точку 2, определяется соотношением

- •25.3. Измерительный выпрямитель

- •Двухполупериодный выпрямитель с заземленным выходом

- •Широкополосный Двухполупериодный выпрямитель

- •Измерение «истинного» эффективного значения

- •Термическое преобразование

- •Измерение мгновенных пиковых значений

- •26. Электронные регуляторы

- •26.1. Основные положения

- •26.2. Типы регуляторов

- •26.3. Управление нелинейными объектами

- •26.4. Отслеживающая синхронизация (автоподсгройка)

- •Динамическая характеристика

- •Расчет регулятора

11.9. Преобразование координат

Наряду с декартовыми большую роль в науке и технике играют полярные координаты. В связи с этим ниже приводятся некоторые схемы преобразования координат.

11.9.1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТ В ДЕКАРТОВЫ

Прежде чем реализовать связь между координатами

![]()

выразим эти координаты с помощью напряжений. Положим, что

![]()

При этом диапазон изменения угла составляет ±. Запишем для введенных координат

![]()

Теперь можно переписать формулы (11.58) через значения напряжений:

![]()

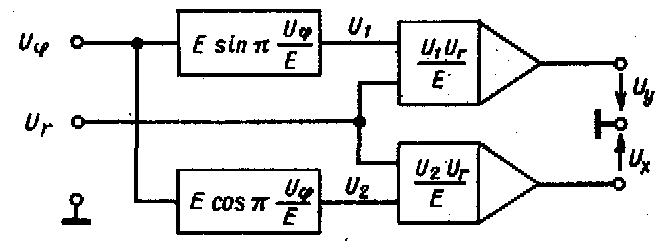

Рис. 11.48. Блок-схема преобразования полярных координат в декартовы.

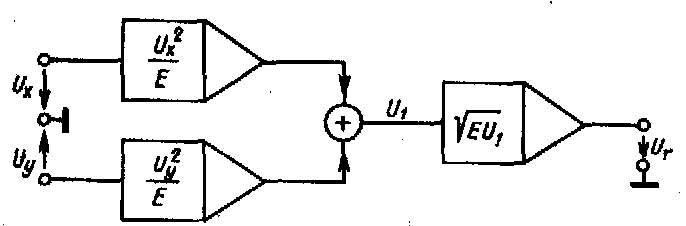

Рис. 11.49. Блок-схема вычисления длины вектора.

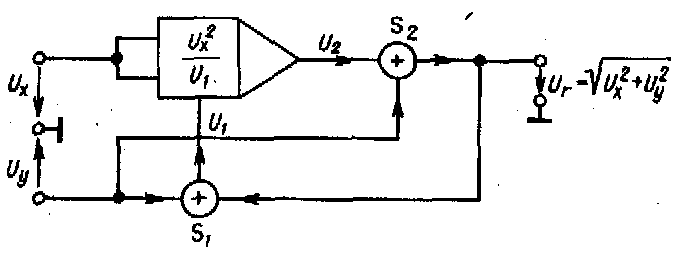

Рис. 11.50. Упрощенная блок-схема вычисления длины вектора.

Для решения этой системы, применяют описанные в разд. 11.7.4 блоки формирования функций sin x и cos x в диапазоне изменения аргумента ± и две схемы умножения, которые приведены на блок-схеме рис. 11.48.

11.9.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ В ПОЛЯРНЫЕ

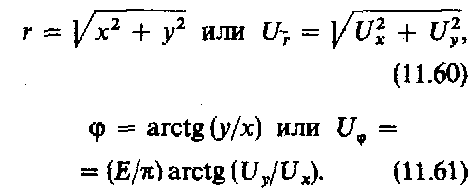

Преобразуя выражения (11.58), можно записать

Для определения радиуса-вектора U, можно использовать устройство, блок-схема которого приведена на рис. 11.49. Оно состоит из двух квадраторов и одной схемы для извлечения квадратного корня. Используя преобразованные выражения (11.60), можно несколько упростить приведенную схему и получить более широкий диапазон изменения входных сигналов. Из формулы (11.60) получим

![]()

Отсюда следует, что

![]()

Это выражение для Ur, можно реализовать с помощью одного блока умножения, в котором есть вход для деления напряжений, как показано на блок-схеме рис. 11.50. Сумматор S1 формирует сумму сигналов

![]()

Из схемы видно, что

![]()

Для формирования сигнала Ur к напряжению U2 добавляется входное напряжение Uy с помощью блока суммирования S2.

Для получения угла наклона радиуса-вектора в соответствии с соотношением (11.61) можно использовать один блок деления и одну функциональную схему для реализации функции арктангенса..

12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

При построении линейных электрических схем кроме пассивных элементов используются идеализированные активные элементы в виде управляемых источников тока и напряжения. Кроме того, применяются идеализированные преобразующие схемы, например преобразователь отрицательного сопротивления, гиратор и циркулятор. В следующих разделах будут рассмотрены основные принципы их реализации.

12.1. Источники напряжения, управляемые напряжением

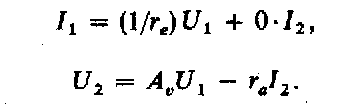

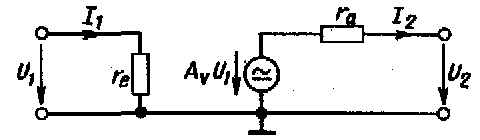

Источник напряжения; управляемый напряжением, характеризуется тем, что его выходное напряжение U2 пропорционально входному напряжению U1. Это означает, что источник напряжения является по существу усилителем напряжения. Предполагается, что в идеализированном источнике выходное напряжение не зависит от выходного тока, а входной ток равен нулю. Таким образом,

![]()

На практике идеальный источник может быть реализован лишь приближенно. Учитывая это, представим реальный источник напряжения в виде эквивалентной схемы, изображенной на рис. 12.1. Этой схеме соответствуют следующие уравнения:

Показанный на схеме внутренний источник напряжения будем считать идеальным.

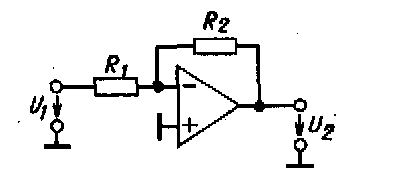

Источники напряжения, управляемые напряжением, с малым выходным сопротивлением и регулируемым усилением уже рассматривались в гл. 6. В ней были описаны инвертирующие и неинвертирующие (электрометрические) усилители. Их схемы приведены также на рис. 12.2 и 12.3. Если выходное сопротивление источника напряжения меньше 1Ом, его можно считать близким к идеальному. Однако всегда следует помнить, что полное сопротивление источника напряжения носит индуктивный характер и, следовательно, увеличивается с ростом частоты. Это также было показано в гл. 6.

Входное сопротивление электрометрического усилителя очень большое. На низких частотах оно имеет порядок гигаом, т.е. практически является бесконечно большим.

Рис. 12.1. Эквивалентная схема источника напряжения, управляемого напряжением, для низких частот.

Рис. 12.2. Инвертирующий усилитель как источник напряжения, управляемый напряжением.

Рис. 12.3. Электрометрический усилитель как источник напряжения, управляемый напряжением.

Большое (дифференциальное) входное сопротивление не позволяет, однако, утверждать, что при постоянном входном токе Iв не возникнет дополнительных ошибок, если выходное сопротивление источника сигнала достаточно велико. Поэтому в необходимых случаях следует использовать усилитель с полевым транзистором на входе.

Для низкоомных источников сигнала можно применять инвертирующий усилитель по схеме рис. 12.2. потому что в этом случае его низкое входное сопротивлений R1 не вызовет появления погрешностей. При этом, используя синфазное регулирование, можно полностью избежать ошибки.