- •У. Титце к. Шенк

- •4.7.1. Основная схема

- •5. Полевые транзисторы

- •9.5.1. Основная схема

- •10. Оптоэлектронные приборы

- •11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы

- •12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

- •15. Усилители мощности

- •15.4. Комплементарный эмиттерный повторитель по схеме дарлингтона

- •16. Источники питания

- •17. Аналоговые коммутаторы и компараторы

- •18. Генераторы сигналов

- •18.4. Генераторы сигналов специальной формы (функциональные генераторы)

- •19. Комбинационные логические схемы

- •20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа

- •20.4.1. Основная схема

- •21. Микро-эвм

- •22.2.1. Описание во временной области

- •22.2.2. Описание в частотной области

- •25. Измерительные схемы

- •26. Электронные регуляторы

- •Часть I.

- •1. Пояснение применяемых величин

- •Значения времени установления фильтра нижних частот

- •2.1.3. Длительность фронта импульса и частота среза филыра

- •2.2. Фильтр верхних частот

- •Выражение для частоты среза совпадает с соответствующим выражением для фильтра нижних частот:

- •Фильтр верхних частот как элемент rc-связи

- •Фильтр верхних частот как дифференцирующее звено

- •Последовательное соединение нескольких фильтров верхних частот

- •2.3. Компенсированный делитель напряжения

- •2.4. Пассивный полосовой rc-фильтр

- •2.5. Мост вина-робинсона

- •2.6. Двойной т-образный фильтр

- •2.7. Колебательный контур

- •3. Диоды

- •3.1. Характеристики и параметры

- •Динамический режим

- •3.2. Стабилитроны

- •3.3. Варикапы

- •4. Транзистор и схемы на его основе

- •4.1. Характеристики и параметры в режиме малых сигналов

- •4.2. Схема с общим эмиттером

- •4.2.1. Принцип работы

- •Входное и выходное сопротивления

- •4.2.2. Нелинейные искажения

- •4.2.3. Схема с общим эмиттером и отрицательной обратной связью по току

- •Расчет входного сопротивления

- •4.2.4. Отрицательная обратная связь по напряжению

- •4.2.5. Установка рабочей точки

- •Установка рабочей точки с помощью базового тока

- •Установка рабочей точки с помощью отрицательной обратной связи по току

- •4.3. Схема с общей базой

- •4.4. Схема с общим коллектором, эмиттерный повторитель

- •4.5. Транзистор как источник стабильного тока

- •4.5.1. Основная схема

- •4.5.2. Биполярный источник питания

- •4.5.3. Схема «токового зеркала»

- •Тогда получим

- •4.6. Схема дарлингтона

- •Комплементарная схема Дарлингтона

- •4.7. Дифференциальные усилители

- •4.7.1. Основная схема

- •4.7.2. Режим большого сигнала

- •4.7.3. Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью по току

- •4.7.4. Напряжение разбаланса

- •Дрейф напряжения разбаланса

- •4.8. Измерение некоторых параметров при малом сигнале

- •4.9. Шумы транзистора

- •4.10. Предельные параметры

- •Ряд I (слева направо) то 18, то 5, то 66, то 3; ряд II: транзисторы соответствующей мощности в пластмассовых корпусах

- •5. Полевые транзисторы

- •5.1. Классификация

- •5.2. Характеристики и параметры малых сигналов

- •5.3. Предельные электрические параметры

- •5.4. Основные схемы включения

- •5.4.1. Схема с общим истоком

- •5.4.2. Схема с общим затвором

- •5.4.3. Схема с общим стоком, истоковый повторитель

- •5.5. Полевой транзистор как стабилизатор тока

- •5.6. Дифференциальный усилитель на полевых транзисторах

- •Дрейф рабочей точки

- •5.7. Полевой транзистор в качестве управляемого сопротивления

- •6. Операционный усилитель

- •6.1. Свойства операционного усилителя

- •Входное сопротивление

- •6.2. Принцип отрицательной обратной связи

- •6.3. Неинвертирующий усилитель

- •Входное сопротивление

- •Выходное сопротивление

- •6.4. Инвертирующий усилитель

- •7. Внутренняя структура операционных усилителей

- •7.1. Основные положения

- •7.2. Простейшие схемы операционных усилителей

- •Операционные усилители на полевых транзисторах

- •7.4. Коррекция частотной характеристики

- •7.4.1. Основные положения

- •7.4.2. Полная частотная коррекция

- •Схемная реализация

- •7.4.3. Подстраиваемая частотная коррекция

- •7.4.4. Скорость нарастания

- •Повышение максимального значения скорости нарастания

- •7.4.5. Компенсация емкостной нагрузки

- •7.5. Измерение параметров операционных усилителей

- •Измерение входного тока покоя

- •8. Простейшие переключающие схемы

- •8.1. Транзисторный ключ

- •Динамические свойства

- •8.2. Бистабильные релаксационные схемы

- •8.2.2. Триггер шмитта

- •Триггер Шмитта с эмиттерными связями

- •8.3. Моностабильная релаксационная схема

- •8.4. Нестабильная релаксационная схема

- •9. Базовые логические схемы

- •9.1. Основные логические функции

- •9.2. Составление логических функций

- •9.2.1. Таблица карно

- •9.3. Производные основных логических функций

- •Схемы ттл с диодами Шоттки

- •9.4.7. Комплементарная моп-логика (кмоп)

- •Двунаправленные логические элементы

- •9.4.8. Обзор

- •9.4.9. Специальные схемы выходных каскадов

- •При низком уровне ue выход схемы находится в безразличном состоянии

- •9.5. Интегральные триггеры

- •9.5.1. Основная схема

- •Статический синхронный rs-триггер

- •Статический синхронный d-триггер

- •9.5.2. Триггеры типа m-s (master-slave)

- •9.5.3. Динамический триггер

- •9.6. Полупроводниковые запоминающие устройства

- •Динамические свойства

- •Параметры некоторых распространенных микросхем озу

- •10. Оптоэлектронные приборы

- •10.1. Основные понятия фотометрии

- •10.2. Фоторезистор

- •10.3. Фотодиоды

- •10.4. Фототранзисторы

- •10.5. Светодиоды

- •10.6. Оптроны

- •Часть II. Применения

- •11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы

- •11.1 Схема суммирования

- •11.2. Схемы вычитания

- •11.3. Биполярное усилительное звено

- •11.4. Схемы интегрирования

- •11.5. Схемы дифференцирования

- •11.6. Решение дифференциальных уравнений

- •11.7. Функциональные преобразователи

- •Решение степенного уравнения вида

- •Применение степенных рядов

- •Дифференциальный усилитель

- •11.8. Аналоговые схемы умножения

- •Генератор треугольного сигнала— разд. 18.4

- •11.9. Преобразование координат

- •12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

- •12.1. Источники напряжения, управляемые напряжением

- •12.2. Источники напряжения, управляемые током

- •12.3. Источники тока, управляемые напряжением

- •12.4. Источники тока, управляемые током

- •12.5. Преобразователь отрицательного сопротивления (nic)

- •12.6. Гиратор

- •12.7. Циркулятор

- •13. Активные фильтры

- •13.1. Теоретическое описание фильтров нижних частот

- •Фильтр с критическим затуханием: 2-фильтр Бесселя:

- •Фильтр Баттерворта; 4 фильтр Чебышева с неравномерностью 3дБ.

- •13.2. Преобразование нижних частот в верхние

- •13.3. Реализация фильтров нижних и верхних частот первого порядка

- •13.4. Реализация фильтров нижних и верхних частот второго порядка

- •13.5. Реализация фильтров верхних и нижних частот более высокого порядка

- •13.6. Преобразование фильтра нижних частот в полосовой фильтр

- •13.7. Реализация полосовых фильтров второго порядка

- •13.8. Преобразование фильтров нижних частот в заграждающие полосовые фильтры

- •13.9. Реализация заграждающих. Фильтров второго порядка

- •13.10. Фазовый фильтр

- •13.11. Перестраиваемый универсальный фильтр

- •14. Широкополосные усилители

- •14.1. Зависимость коэффициента усиления по току от частоты

- •14.2. Влияние внутренних емкостей транзистора и емкостей монтажа

- •14.3. Каскодная схема

- •14.4. Дифференциальный усилитель как широкополосный усилитель

- •14.5. Симметричный широкополосный усилитель

- •14.6. Широкополосный повторитель напряжения

- •14.7. Широкополосный операционный усилитель

- •15. Усилители мощности

- •15.1. Эмоттерный повторитель как усилитель мощности

- •15.2. Комплементарный эмиттерный повторитель

- •15.3. Схемы ограничения тока

- •15.4. Комплементарный эмиттерный повторитель по схеме дарлингтона

- •15.5. Расчет мощного оконечного каскада

- •15.6. Схемы предварительных усилителей напряжения

- •15.7. Повышение нагрузочной способности интегральных операционных усилителей

- •16. Источники питания

- •16.1. Свойства сетевых трансформаторов

- •16.2 Выпрямители

- •Из соотношения (16.8) определим сначала

- •16.3. Последовательная стабилизация напряжения

- •Ограничение выходного тока

- •Повышение выходного тока стабилизатора

- •Стабилизация отрицательных напряжений

- •16.4. Получение опорного напряжения

- •Полевой транзистор как источник опорного напряжения

- •I кремниевый диод 2 два последовательно включенных кремниевых диода; з светодиод красного свечения;

- •5 Светодиод желтого свечения.

- •16.5. Импульсные регуляторы напряжения

- •Импульсный стабилизатор с повышением напряжения

- •Импульсный стабилизатор с инвертированием напряжения

- •17. Аналоговые коммутаторы и компараторы

- •17.1. Принцип действия

- •17.2. Электронные коммутаторы

- •Параллельный коммутатор

- •Последовательный коммутатор

- •Последовательно-параллельный коммутатор

- •17.3. Аналоговые коммутаторы на базе операционных усилителей

- •17.4. Аналоговые коммутаторы с памятью

- •Аналоговый коммутатор с памятью, выполненный на базе интегратора

- •17.5. Компараторы

- •17.6. Триггер шмитта

- •18. Генераторы сигналов

- •18.2. Кварцевые генераторы

- •18.3. Синусоидальные lс-генераторы

- •18.4. Генераторы сигналов специальной формы (функциональные генераторы)

- •Изменение скважности выходного напряжения

- •18.5. Мультивибраторы

- •Мультивибратор на базе прецизионного триггера Шмитта

- •Для времени, в течение которого транзистор открыт, получим выражение

- •19. Комбинационные логические схемы

- •19.1. Преобразователи кодов

- •Применение дешифраторов для программного управления

- •Преобразование кода «I из п» в двоичный

- •19.2. Мультиплексор и демультиплексор

- •Демультиплексор

- •19.3. Комбинационное устройство сдвига

- •Типы ис

- •19.4. Компараторы

- •Типы ис

- •19.5. Сумматоры

- •Определение переполнения

- •19.6. Умножители

- •19.7. Цифровые функциональные преобразователи

- •20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа

- •20.1. Двоичные счетчики

- •Счетчик с входами прямого и обратного счета

- •Устранение состязаний

- •20.2. Двоично-десятичный счетчик в коде 8421

- •Синхронный двоично-десятичный реверсивный счетчик

- •20.3. Счетчик с предварительной установкой

- •20.4. Регистры сдвига

- •20.4.1. Основная схема

- •20.5. Получение псевдослучайных последовательностей

- •20.6. Первоначальная обработка асинхронного сигнала

- •20.7. Систематический синтез последовательностньк схем

- •Входной мультиплексор

- •21. Микро-эвм

- •21.1. Основная структура микро-эвм

- •21.2. Принцип действия микропроцессора

- •21.3. Набор команд

- •Безусловные переходы

- •Маска прерываний

- •21.4. Отладочные средства

- •Язык ассемблера

- •21.5. Обзор микропроцессоров различного типа

- •21.6. Модульное построение микро-эвм

- •Микромощные запоминающие устройства

- •21.7. Периферийные устройства

- •Адаптер интерфейса периферийных устройств

- •Передача сигналов телетайпа

- •21.8. Минимальные система

- •22. Цифровые фильтры

- •22.1. Теорема о дискретизации (теорема о выборках)

- •Восстановление аналогового сигнала

- •22.2. Цифровая функция передачи фильтра

- •22.2.1. Описание во временной области

- •22.2.2. Описание в частотной области

- •22.3. Билинейное преобразование

- •22.4. Реализация цифровых фильтров

- •Простой пример реализации цифрового фильтра

- •Последовательная обработка сигнала

- •23. Передача данных и индикация

- •23.1. Соединительные линии

- •23.2. Защита данных

- •23.3. Статические цифровые индикаторы

- •23.4. Мультиплексные индикаторы

- •24. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

- •24.1. Схемотехнические принципы ца-преобразователей

- •24.2. Построение ца-преобразователей с электронными ключами

- •Дифференциальный усилитель как токовый ключ

- •24.4. Основные принципы ац-преобразования

- •24.5. Точность ац-преобразоватю1ей

- •24.6. Построение ац-преобразователей

- •Компенсационный метод

- •Метод пилообразного напряжения

- •Метод двойного интегрирования

- •Автоматическая корректировка нуля

- •25. Измерительные схемы

- •25.1. Измерение напряжений

- •Увеличение диапазона управляемого напряжения

- •25.2. Измерение тока

- •Величина тока, вытекающего через точку 2, определяется соотношением

- •25.3. Измерительный выпрямитель

- •Двухполупериодный выпрямитель с заземленным выходом

- •Широкополосный Двухполупериодный выпрямитель

- •Измерение «истинного» эффективного значения

- •Термическое преобразование

- •Измерение мгновенных пиковых значений

- •26. Электронные регуляторы

- •26.1. Основные положения

- •26.2. Типы регуляторов

- •26.3. Управление нелинейными объектами

- •26.4. Отслеживающая синхронизация (автоподсгройка)

- •Динамическая характеристика

- •Расчет регулятора

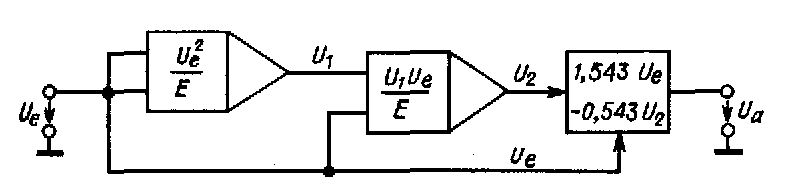

Применение степенных рядов

Другой способ аппроксимации функции sin х состоит а ее представлении в виде степенного ряда:

![]()

Рис. 11.28. Аппроксимация минусной функции рядом.

Для уменьшения затрат обычно используют только два первых члена ряда, что приводит к появлению погрешности воспроизведения функции. Ограничив изменение аргумента можно минимизировать эту погрешность, несколько изменив значения коэффициентов разложения [11.3]:

![]()

В этом случае погрешность для значений х = 0, + 0,96, ± /2 равна нулю, а между этими точками абсолютная ошибка не превышает 0,57% амплитуды. Коэффициент нелинейных искажений составляет 0,6%. Он может быть уменьшен с помощью незначительного изменения коэффициентов до 0,25%, что оказывается несколько лучше, чем при кусочной аппроксимации для 2 х 3 точек излома, рассмотренной выше. Влияние погрешностей в точках излома кривой оказывается весьма существенным, если выходной сигнал будет подвергаться дифференцированию.

Для схемотехнической реализации положим

![]()

Далее будем считать, что Ua = Ue; тогда из формулы (11.35) следует, что

![]()

Блок-схема реализации этого уравнения приведена на рис. 11.28. При этом в качестве амплитуды входного сигнала Ue была выбрана константа Е блока умножения. С блоками умножения мы познакомимся в следующем разделе.

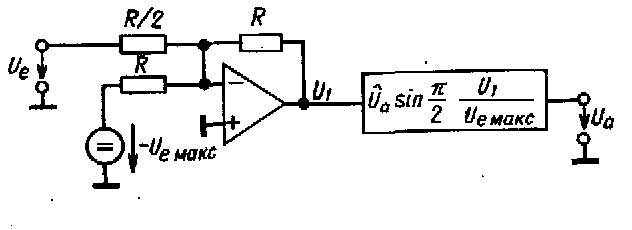

Дифференциальный усилитель

Еще один способ синусной аппроксимации основан на том, что функция гиперболического тангенса (th х) для малых значений х близка к функции sinx Эта функция может быть достаточно просто реализована с помощью дифференциального усилителя, изображенного на рис. 11.29. Как было показано в разд. 11.7.1, для дифференциального усилителя из формулы (11.29) следует, что

![]()

Используя эти соотношения, получим

Операционный усилитель формирует разность коллекторных токов в соответствии с соотношением

![]()

Отсюда следует, что

![]()

Рис. 11.29. Аппроксимация синусной функции с помощью дифференциального усилителя.

Эту функцию приближенно при можно интерпретировать как синус:

![]()

Качество аппроксимации синусной характеристики зависит от выбора значения Uе. Хорошая аппроксимация может быть получена, если выбрать Ue = 2,8 UT72 мВ. При этом погрешность воспроизведения функции минимальна, а амплитуда выходного сигнала равна 0,86IER2. Абсолютная ошибка составляет при этом не более 3% амплитудного значения, причем максимальное значение ошибка принимает на краях заданного диапазона. Обрезав вершины аппроксимирующей функции с помощью двух диодов, можно уменьшить коэффициент искажений с 1,3% примерно до 0,4%.

Функция cos х

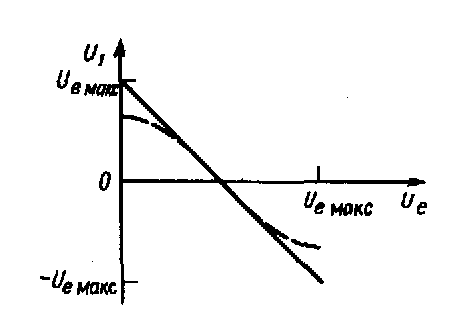

Функция cos x при изменении аргумента в диапазоне 0х может быть реализована с помощью уже описанной схемы, используемой для формирования функции sinx. Для этого требуется, чтобы значения входного сигнала находились в диапазоне от 0 до Ueмакс и было сформировано вспомогательное напряжение

![]()

Рис. 11.30. График вспомогательного напряжения для реализации косинусной функции, изображенной пунктиром.

Из рис. 11-30 видно, что при этом сразу получается первое приближение для функции cosx, Скругление прямой в областях максимума и минимума выполняется с помощью блока формирования функции sinx (рис. 11-31). Как видно из рисунка, для этого дополнительно нужно использовать одну простую схему суммирования.

Одновременное формирование функции sin x и cos х для аргумента, изменяющегося в диапазоне —x

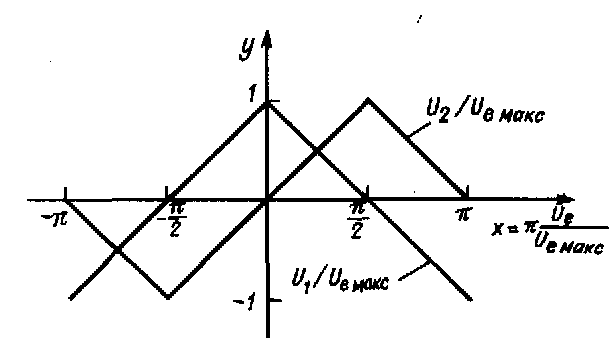

Описанные до сих пор устройства позволяют формировать функции sin x и cos x для одного полупериода. Если же изменение аргумента превышает период, то для реализации указанных функций используют их первое приближение в виде треугольной функции, которое затем сглаживается с помощью вышеупомянутых устройств. Вид треугольных напряжений показан на рис. 11.32.

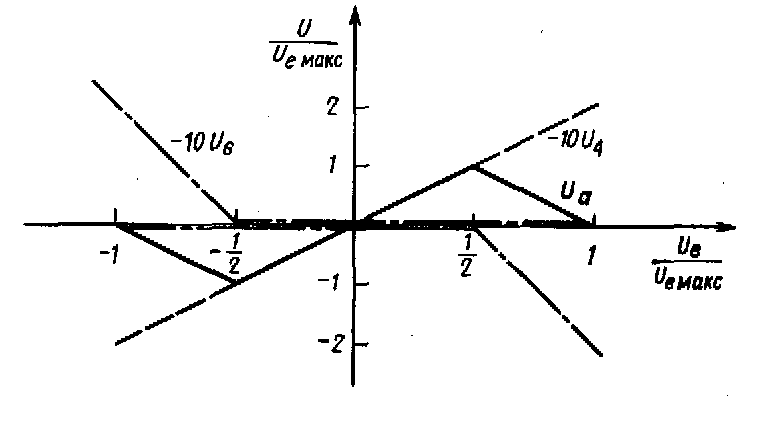

Напряжение U1 служит для аппроксимации функции cos x. Для входного напряжения Ue, большего нуля, оно идентично напряжению U1 на рис. 11.30. При Ue < 0 оно представляет собой зеркальное отображение относительно оси у. Для его описания можно использовать выражение (11.38), заменив Ue на Ue:

![]()

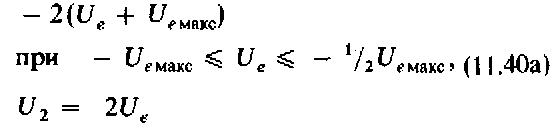

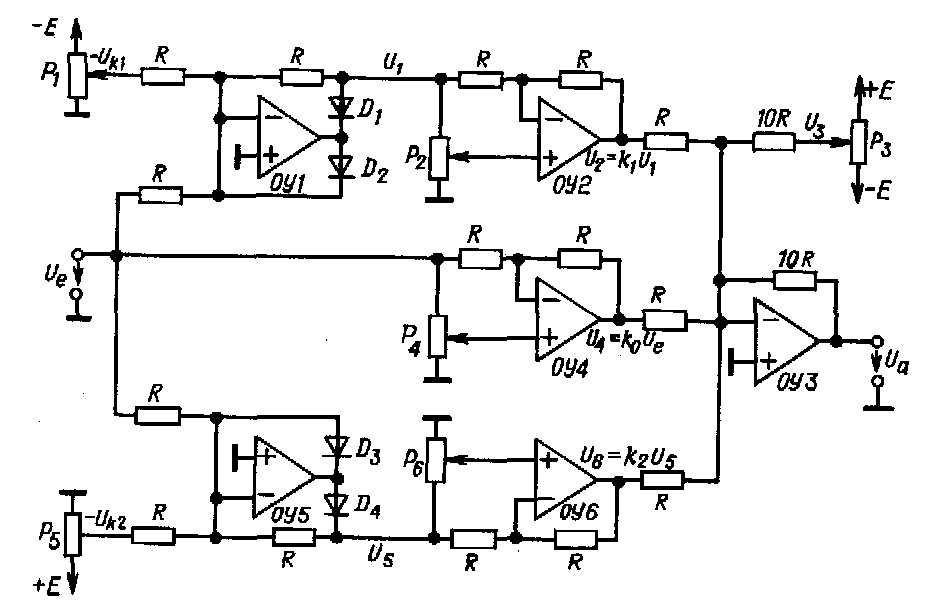

Более сложно описывается функция sinx. Для ее представления следует рассмотреть три области изменения входного напряжения:

Рис. 11.31. Реализация косинусной функции с помощью схемы синусной функции.

Рис. 11.32. Графики вспомогательных напряжений для реализации синусной и косинусной функций в диапазоне —x.

При реализации таких функций лучше всего использовать точные функциональные преобразователи, описанные ниже.

11.7.5. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

На рис. 11.26 была показана диодная схема для кусочной аппроксимации функций многоугольниками. Расчет таких схем может быть выполнен только приближенно, так как нужно принимать во внимание прямое напряжение диодов и их взаимное влияние. Кроме того, наклоны аппроксимирующих участков уже заданы структурой схемы. Поэтому такие схемы могут использоваться для оптимальной аппроксимации конкретных функций и не поддаются простой перестройке.

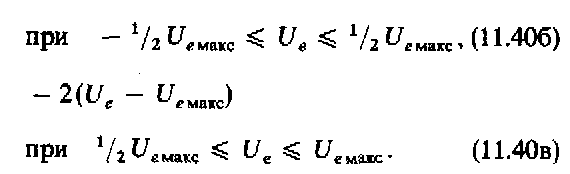

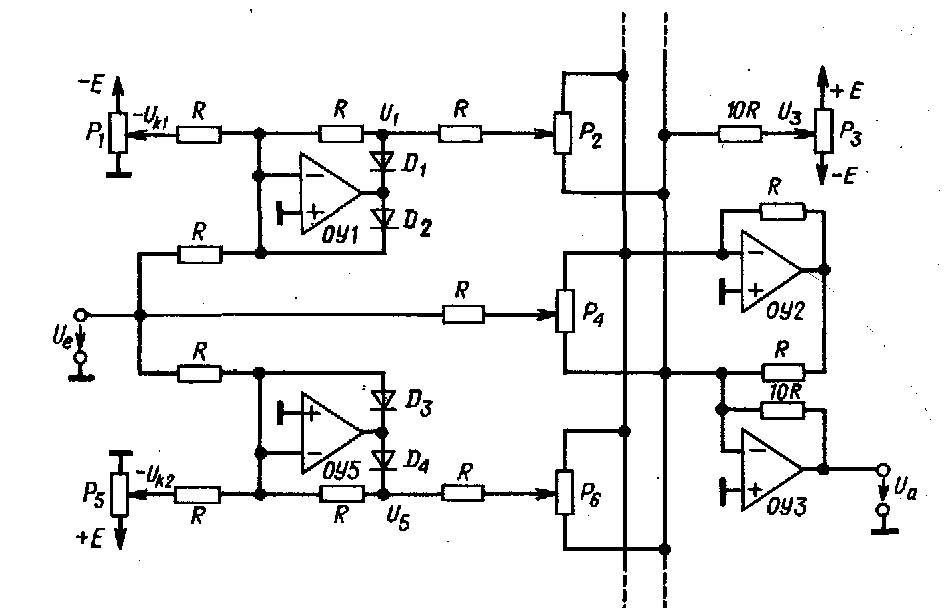

На рис. 11.33 приведена схема, которая позволяет с помощью отдельных потенциометров устанавливать точки излома аппроксимирующей кривой и наклон отдельных ее участков. Ветвь схемы, в которой используются операционные усилители ОУ 1 и ОУ 2, предназначена для задания параметров одного участка при положительном значении входного напряжения, а ветвь, в которую входят усилители ОУ 5 и ОУ б, - для отрицательного напряжения. Усилитель ОУ 4 задает наклон аппроксимирующей кривой в нуле.

Рис. 11.33. Настраиваемая функциональная схема.

Необходимое для аппроксимации число участков задается путем дополнительного включения в схему нужного числа ветвей.

Усилители ОУ 2, ОУ 4 и ОУ 6 представляют собой биполярные передаточные звенья с n = 1 (см. схему на рис. 11.5). Коэффициент их усиления может быть установлен в диапазоне — 1k1 с помощью соответствующего потенциометра. Выходные напряжения суммируются с помощью операционного усилителя ОУ 3. К ним нужно добавить постоянное напряжение, величина которого регулируется потенциометром Р3.

При малых значениях входного напряжения работает только усилитель ОУ 4. Его вклад в выходное напряжение равен

![]()

Напряжения U1 и U5 в этом случае равны нулю, так как диоды D1 и D4 закрыты, а усилители ОУ 1 и ОУ 5 замкнуты открытыми диодами D2 и D3.

Когда входное напряжение превысит уровень Uk1 диод D1открывается и напряжение на выходе усилителя ОУ 1 будет равно

![]()

Усилитель ОУ 1 работает в режиме однополупериодного выпрямителя с .положительным смещением Uk1. Аналогично ведет себя усилитель ОУ 5 для отрицательного входного напряжения:

![]()

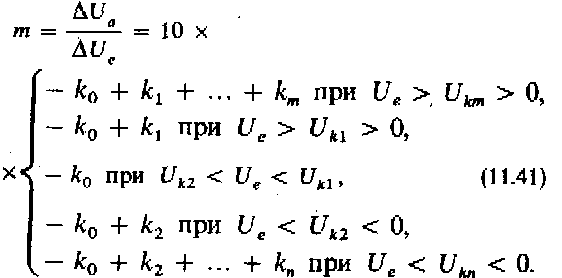

Для задания наклона выходного напряжения Ua схемы можно записать следующее соотношение:

В качестве примера рассмотрим форму напряжений для реализации функции U2 из рис. 11.32. Наклон нулевого сегмента, согласно формуле (11.40б), должен быть равен +2. Отсюда получаем Значение k0 = 0,2. Для положительных входных напряжений за точкой перегиба необходимо обеспечить наклон с m= —2. Из формулы (11-41) для этого участка получим

![]()

откуда k1 = 0,4. Аналогично получим k2=-0,4. Результирующие графики напряжений приведены на рис. 11.34.

Настройка схемы для аппроксимации заданной функции выполняется достаточно просто даже тогда, когда в распоряжении имеются только некалиброванные потенциометры Для этого сначала устанавливают максимальные значения всех напряжений, соответствующих точкам излома и наклонам участков. После этого задают входное напряжение Ue равное нулю. В этом. случае Ue < Uki, и можно устанавливать начальное значение напряжения

Рис. 11.34. Графики линейно изменяющихся напряжений для получения напряжения U2 (рис. 11.32).

Рис. 11.35. Упрощенная настраиваемая функциональная схема.

аппроксимирующей кривой в нуле (Ua(0)) с помощью потенциометра Pз. После этого задают входное напряжение Ue = Uk1 и с помощью потенциометра Р4 устанавливают необходимую величину выходного напряжения Ua(Uk1), Таким образом задают коэффициент k0, затем настраивают Р1 до тех пор, пока не начнет изменяться выходное напряжение. Теперь потенциометр P1 настроен на точку излома Uk1. Затем устанавливают входное напряжение Ue соответствующее следующей точке перегиба (в данном примере конечная точка), и подстройкой Р2 добиваются необходимого значения выходного напряжения Ua Таким образом задают коэффициент k1. Аналогичные действия выполняют для всех остальных точек перегиба.

В случае когда для настройки используются некалиброванные потенциометры, можно провести упрощение схемы. Биполярные передаточные звенья можно заменить обычными потенциометрами, как показано на рис. 11.35, где они включены на входе схемы вычитания. Эта схема построена в соответствии со структурой, показанной на рис. 11.2, на операционных усилителях ОУ 2 и ОУ 3.