- •У. Титце к. Шенк

- •4.7.1. Основная схема

- •5. Полевые транзисторы

- •9.5.1. Основная схема

- •10. Оптоэлектронные приборы

- •11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы

- •12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

- •15. Усилители мощности

- •15.4. Комплементарный эмиттерный повторитель по схеме дарлингтона

- •16. Источники питания

- •17. Аналоговые коммутаторы и компараторы

- •18. Генераторы сигналов

- •18.4. Генераторы сигналов специальной формы (функциональные генераторы)

- •19. Комбинационные логические схемы

- •20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа

- •20.4.1. Основная схема

- •21. Микро-эвм

- •22.2.1. Описание во временной области

- •22.2.2. Описание в частотной области

- •25. Измерительные схемы

- •26. Электронные регуляторы

- •Часть I.

- •1. Пояснение применяемых величин

- •Значения времени установления фильтра нижних частот

- •2.1.3. Длительность фронта импульса и частота среза филыра

- •2.2. Фильтр верхних частот

- •Выражение для частоты среза совпадает с соответствующим выражением для фильтра нижних частот:

- •Фильтр верхних частот как элемент rc-связи

- •Фильтр верхних частот как дифференцирующее звено

- •Последовательное соединение нескольких фильтров верхних частот

- •2.3. Компенсированный делитель напряжения

- •2.4. Пассивный полосовой rc-фильтр

- •2.5. Мост вина-робинсона

- •2.6. Двойной т-образный фильтр

- •2.7. Колебательный контур

- •3. Диоды

- •3.1. Характеристики и параметры

- •Динамический режим

- •3.2. Стабилитроны

- •3.3. Варикапы

- •4. Транзистор и схемы на его основе

- •4.1. Характеристики и параметры в режиме малых сигналов

- •4.2. Схема с общим эмиттером

- •4.2.1. Принцип работы

- •Входное и выходное сопротивления

- •4.2.2. Нелинейные искажения

- •4.2.3. Схема с общим эмиттером и отрицательной обратной связью по току

- •Расчет входного сопротивления

- •4.2.4. Отрицательная обратная связь по напряжению

- •4.2.5. Установка рабочей точки

- •Установка рабочей точки с помощью базового тока

- •Установка рабочей точки с помощью отрицательной обратной связи по току

- •4.3. Схема с общей базой

- •4.4. Схема с общим коллектором, эмиттерный повторитель

- •4.5. Транзистор как источник стабильного тока

- •4.5.1. Основная схема

- •4.5.2. Биполярный источник питания

- •4.5.3. Схема «токового зеркала»

- •Тогда получим

- •4.6. Схема дарлингтона

- •Комплементарная схема Дарлингтона

- •4.7. Дифференциальные усилители

- •4.7.1. Основная схема

- •4.7.2. Режим большого сигнала

- •4.7.3. Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью по току

- •4.7.4. Напряжение разбаланса

- •Дрейф напряжения разбаланса

- •4.8. Измерение некоторых параметров при малом сигнале

- •4.9. Шумы транзистора

- •4.10. Предельные параметры

- •Ряд I (слева направо) то 18, то 5, то 66, то 3; ряд II: транзисторы соответствующей мощности в пластмассовых корпусах

- •5. Полевые транзисторы

- •5.1. Классификация

- •5.2. Характеристики и параметры малых сигналов

- •5.3. Предельные электрические параметры

- •5.4. Основные схемы включения

- •5.4.1. Схема с общим истоком

- •5.4.2. Схема с общим затвором

- •5.4.3. Схема с общим стоком, истоковый повторитель

- •5.5. Полевой транзистор как стабилизатор тока

- •5.6. Дифференциальный усилитель на полевых транзисторах

- •Дрейф рабочей точки

- •5.7. Полевой транзистор в качестве управляемого сопротивления

- •6. Операционный усилитель

- •6.1. Свойства операционного усилителя

- •Входное сопротивление

- •6.2. Принцип отрицательной обратной связи

- •6.3. Неинвертирующий усилитель

- •Входное сопротивление

- •Выходное сопротивление

- •6.4. Инвертирующий усилитель

- •7. Внутренняя структура операционных усилителей

- •7.1. Основные положения

- •7.2. Простейшие схемы операционных усилителей

- •Операционные усилители на полевых транзисторах

- •7.4. Коррекция частотной характеристики

- •7.4.1. Основные положения

- •7.4.2. Полная частотная коррекция

- •Схемная реализация

- •7.4.3. Подстраиваемая частотная коррекция

- •7.4.4. Скорость нарастания

- •Повышение максимального значения скорости нарастания

- •7.4.5. Компенсация емкостной нагрузки

- •7.5. Измерение параметров операционных усилителей

- •Измерение входного тока покоя

- •8. Простейшие переключающие схемы

- •8.1. Транзисторный ключ

- •Динамические свойства

- •8.2. Бистабильные релаксационные схемы

- •8.2.2. Триггер шмитта

- •Триггер Шмитта с эмиттерными связями

- •8.3. Моностабильная релаксационная схема

- •8.4. Нестабильная релаксационная схема

- •9. Базовые логические схемы

- •9.1. Основные логические функции

- •9.2. Составление логических функций

- •9.2.1. Таблица карно

- •9.3. Производные основных логических функций

- •Схемы ттл с диодами Шоттки

- •9.4.7. Комплементарная моп-логика (кмоп)

- •Двунаправленные логические элементы

- •9.4.8. Обзор

- •9.4.9. Специальные схемы выходных каскадов

- •При низком уровне ue выход схемы находится в безразличном состоянии

- •9.5. Интегральные триггеры

- •9.5.1. Основная схема

- •Статический синхронный rs-триггер

- •Статический синхронный d-триггер

- •9.5.2. Триггеры типа m-s (master-slave)

- •9.5.3. Динамический триггер

- •9.6. Полупроводниковые запоминающие устройства

- •Динамические свойства

- •Параметры некоторых распространенных микросхем озу

- •10. Оптоэлектронные приборы

- •10.1. Основные понятия фотометрии

- •10.2. Фоторезистор

- •10.3. Фотодиоды

- •10.4. Фототранзисторы

- •10.5. Светодиоды

- •10.6. Оптроны

- •Часть II. Применения

- •11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы

- •11.1 Схема суммирования

- •11.2. Схемы вычитания

- •11.3. Биполярное усилительное звено

- •11.4. Схемы интегрирования

- •11.5. Схемы дифференцирования

- •11.6. Решение дифференциальных уравнений

- •11.7. Функциональные преобразователи

- •Решение степенного уравнения вида

- •Применение степенных рядов

- •Дифференциальный усилитель

- •11.8. Аналоговые схемы умножения

- •Генератор треугольного сигнала— разд. 18.4

- •11.9. Преобразование координат

- •12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления

- •12.1. Источники напряжения, управляемые напряжением

- •12.2. Источники напряжения, управляемые током

- •12.3. Источники тока, управляемые напряжением

- •12.4. Источники тока, управляемые током

- •12.5. Преобразователь отрицательного сопротивления (nic)

- •12.6. Гиратор

- •12.7. Циркулятор

- •13. Активные фильтры

- •13.1. Теоретическое описание фильтров нижних частот

- •Фильтр с критическим затуханием: 2-фильтр Бесселя:

- •Фильтр Баттерворта; 4 фильтр Чебышева с неравномерностью 3дБ.

- •13.2. Преобразование нижних частот в верхние

- •13.3. Реализация фильтров нижних и верхних частот первого порядка

- •13.4. Реализация фильтров нижних и верхних частот второго порядка

- •13.5. Реализация фильтров верхних и нижних частот более высокого порядка

- •13.6. Преобразование фильтра нижних частот в полосовой фильтр

- •13.7. Реализация полосовых фильтров второго порядка

- •13.8. Преобразование фильтров нижних частот в заграждающие полосовые фильтры

- •13.9. Реализация заграждающих. Фильтров второго порядка

- •13.10. Фазовый фильтр

- •13.11. Перестраиваемый универсальный фильтр

- •14. Широкополосные усилители

- •14.1. Зависимость коэффициента усиления по току от частоты

- •14.2. Влияние внутренних емкостей транзистора и емкостей монтажа

- •14.3. Каскодная схема

- •14.4. Дифференциальный усилитель как широкополосный усилитель

- •14.5. Симметричный широкополосный усилитель

- •14.6. Широкополосный повторитель напряжения

- •14.7. Широкополосный операционный усилитель

- •15. Усилители мощности

- •15.1. Эмоттерный повторитель как усилитель мощности

- •15.2. Комплементарный эмиттерный повторитель

- •15.3. Схемы ограничения тока

- •15.4. Комплементарный эмиттерный повторитель по схеме дарлингтона

- •15.5. Расчет мощного оконечного каскада

- •15.6. Схемы предварительных усилителей напряжения

- •15.7. Повышение нагрузочной способности интегральных операционных усилителей

- •16. Источники питания

- •16.1. Свойства сетевых трансформаторов

- •16.2 Выпрямители

- •Из соотношения (16.8) определим сначала

- •16.3. Последовательная стабилизация напряжения

- •Ограничение выходного тока

- •Повышение выходного тока стабилизатора

- •Стабилизация отрицательных напряжений

- •16.4. Получение опорного напряжения

- •Полевой транзистор как источник опорного напряжения

- •I кремниевый диод 2 два последовательно включенных кремниевых диода; з светодиод красного свечения;

- •5 Светодиод желтого свечения.

- •16.5. Импульсные регуляторы напряжения

- •Импульсный стабилизатор с повышением напряжения

- •Импульсный стабилизатор с инвертированием напряжения

- •17. Аналоговые коммутаторы и компараторы

- •17.1. Принцип действия

- •17.2. Электронные коммутаторы

- •Параллельный коммутатор

- •Последовательный коммутатор

- •Последовательно-параллельный коммутатор

- •17.3. Аналоговые коммутаторы на базе операционных усилителей

- •17.4. Аналоговые коммутаторы с памятью

- •Аналоговый коммутатор с памятью, выполненный на базе интегратора

- •17.5. Компараторы

- •17.6. Триггер шмитта

- •18. Генераторы сигналов

- •18.2. Кварцевые генераторы

- •18.3. Синусоидальные lс-генераторы

- •18.4. Генераторы сигналов специальной формы (функциональные генераторы)

- •Изменение скважности выходного напряжения

- •18.5. Мультивибраторы

- •Мультивибратор на базе прецизионного триггера Шмитта

- •Для времени, в течение которого транзистор открыт, получим выражение

- •19. Комбинационные логические схемы

- •19.1. Преобразователи кодов

- •Применение дешифраторов для программного управления

- •Преобразование кода «I из п» в двоичный

- •19.2. Мультиплексор и демультиплексор

- •Демультиплексор

- •19.3. Комбинационное устройство сдвига

- •Типы ис

- •19.4. Компараторы

- •Типы ис

- •19.5. Сумматоры

- •Определение переполнения

- •19.6. Умножители

- •19.7. Цифровые функциональные преобразователи

- •20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа

- •20.1. Двоичные счетчики

- •Счетчик с входами прямого и обратного счета

- •Устранение состязаний

- •20.2. Двоично-десятичный счетчик в коде 8421

- •Синхронный двоично-десятичный реверсивный счетчик

- •20.3. Счетчик с предварительной установкой

- •20.4. Регистры сдвига

- •20.4.1. Основная схема

- •20.5. Получение псевдослучайных последовательностей

- •20.6. Первоначальная обработка асинхронного сигнала

- •20.7. Систематический синтез последовательностньк схем

- •Входной мультиплексор

- •21. Микро-эвм

- •21.1. Основная структура микро-эвм

- •21.2. Принцип действия микропроцессора

- •21.3. Набор команд

- •Безусловные переходы

- •Маска прерываний

- •21.4. Отладочные средства

- •Язык ассемблера

- •21.5. Обзор микропроцессоров различного типа

- •21.6. Модульное построение микро-эвм

- •Микромощные запоминающие устройства

- •21.7. Периферийные устройства

- •Адаптер интерфейса периферийных устройств

- •Передача сигналов телетайпа

- •21.8. Минимальные система

- •22. Цифровые фильтры

- •22.1. Теорема о дискретизации (теорема о выборках)

- •Восстановление аналогового сигнала

- •22.2. Цифровая функция передачи фильтра

- •22.2.1. Описание во временной области

- •22.2.2. Описание в частотной области

- •22.3. Билинейное преобразование

- •22.4. Реализация цифровых фильтров

- •Простой пример реализации цифрового фильтра

- •Последовательная обработка сигнала

- •23. Передача данных и индикация

- •23.1. Соединительные линии

- •23.2. Защита данных

- •23.3. Статические цифровые индикаторы

- •23.4. Мультиплексные индикаторы

- •24. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

- •24.1. Схемотехнические принципы ца-преобразователей

- •24.2. Построение ца-преобразователей с электронными ключами

- •Дифференциальный усилитель как токовый ключ

- •24.4. Основные принципы ац-преобразования

- •24.5. Точность ац-преобразоватю1ей

- •24.6. Построение ац-преобразователей

- •Компенсационный метод

- •Метод пилообразного напряжения

- •Метод двойного интегрирования

- •Автоматическая корректировка нуля

- •25. Измерительные схемы

- •25.1. Измерение напряжений

- •Увеличение диапазона управляемого напряжения

- •25.2. Измерение тока

- •Величина тока, вытекающего через точку 2, определяется соотношением

- •25.3. Измерительный выпрямитель

- •Двухполупериодный выпрямитель с заземленным выходом

- •Широкополосный Двухполупериодный выпрямитель

- •Измерение «истинного» эффективного значения

- •Термическое преобразование

- •Измерение мгновенных пиковых значений

- •26. Электронные регуляторы

- •26.1. Основные положения

- •26.2. Типы регуляторов

- •26.3. Управление нелинейными объектами

- •26.4. Отслеживающая синхронизация (автоподсгройка)

- •Динамическая характеристика

- •Расчет регулятора

18. Генераторы сигналов

Генераторами называются электронные схемы, формирующие переменное напряжение требуемой формы. Сначала в этой главе будут рассмотрены генераторы синусоидальных сигналов, а затем генераторы сигналов специальной формы, в частности генераторы треугольного и прямоугольного напряжения.

18.1. LC-ГЕНЕРАТОРЫ

Простейшим методом формирования синусоидальных колебаний является метод компенсации потерь в LС- колебательном контуре при помощи усилителя. Ниже будут рассмотрены основные вопросы техники получения незатухающих колебаний.

18.1.1. УСЛОВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

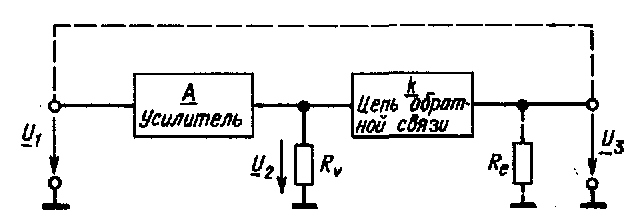

На рис. 18.1 показана блок-схема генератора. Усилитель усиливает входной сигнал в А раз. При этом между выходным U2 и входным U1 напряжениями усилителя возникает паразитный фазовый сдвиг . К выходу усилителя подключены нагрузочное сопротивление RV и схема частотно-зависимой обратной связи, которая может представлять собой, например, колебательный контур. При этом напряжение, используемое для осуществления обратной связи, составляет U3 = k* U2- Обозначим фазовый сдвиг между напряжениями и U3 и U2 символом .

Для того чтобы определить, будет ли схема с замкнутой обратной связью генерировать переменное напряжение, нагрузим выход схемы обратной связи разомкнутого генератора на резистор с сопротивлением Re, которое равно входному сопротивлению усилителя, и оценим величину выходного напряжения U3 при подаче на вход усилителя переменного напряжения U1. Условием генерации замкнутой схемы является равенство выходного напряжения схемы обратной связи и входного напряжения усилителя. Это условие записывается следующим образом:

![]()

Коэффициент петлевого усиления должен, таким образом, равняться

![]()

Из этого соотношения следуют два условия:

Соотношение (18.2) называется условием баланса амплитуд. Оно заключается в том, что схема генератора может возбуждаться только тогда, когда усилитель компенсирует потери в схеме обратной связи. Соотношение (18.3) называется условием баланса фаз. Оно означает, что колебания в замкнутой системе могут возбуждаться только тогда, когда фаза выходного напряжения схемы обратной связи и фаза входного напряжения усилителя совпадают.

Чтобы провести подробный анализ зависимостей частоты возбужденных колебаний и формы выходного напряжения генератора от его параметров, необходимо

Рис. 18.1. Основная блок-схема генератора.

Рис. 18.2. Основная схема LC-генератора-

рассмотреть цепь обратной связи. Для этого в качестве примера приведем схему LC-генератора, изображенную на рис. 18.2.

Операционный усилитель, включенный по неинвертирующей схеме, усиливает входное напряжение U1(t) в А раз. Так как подобный усилитель имеет низкоомный выход, то параллельный колебательный контур схемы обратной связи подключается к нему через резистор R. Для определения влияния параметров цепи обратной связи на входное напряжение применим для точки / схемы первый закон Кирхгофа; при этом получим

![]()

Это дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Для краткости записи введем обозначения

![]()

Тогда дифференциальное уравнение примет вид

![]()

Это уравнение имеет следующее решение:

![]()

Различают три характерных случая:

1) > 0, т.е. А < 1.

Амплитуда выходного напряжения надает по экспоненциальному закону. Колебания затухающие.

2) = 0, т.е. А = 1.

Возникают

синусоидальные,

колебания

с частотой

![]() и постоянной амплитудой.

и постоянной амплитудой.

3) < 0, т.е. А > 1.

Амплитуда выходного напряжения возрастает по экспоненциальному закону.

Условие (18.2), определяющее возникновение незатухающих колебаний, можно уточнить. При A=1 возникают синусоидальные колебания с постоянной амплитудой и частотой» равной

![]()

При более слабой положительной обратной связи амплитуда колебаний выходного напряжения уменьшается, при более глубокой- растет. Самовозбуждение при включении питания возможно лишь при выполнении условия А > 1. При этом амплитуда выходного напряжения будет нарастать, пока усилитель не перегрузится. Из-за перегрузки (насыщения) усилителя величина А будет уменьшаться, пока не станет равной единице. При этом форма выходного сигнала будет отличаться от синусоиды. Если требуется синусоидальное выходное напряжение, необходимо осуществить регулировку коэффициента усиления таким образом, чтобы он стал равным единице, для обеспечения отсутствия перегрузки (насыщения) усилителя. На высоких частотах довольно легко можно реализовать колебательный контур с высокой добротностью. При этом напряжение на колебательном контуре даже при глубоком насыщении усилителя остается практически/синусоидальным. Поэтому в схемах высокочастотных генераторов обычно не применяют специальных методов регулирования амплитуды выходного сигнала усилителя, а выходное напряжение снимают непосредственно с колебательного контура.

18.1.2. ГЕНЕРАТОР С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА МАЙССНЕРА)

Особенностью генератора по схеме Майсснера является то, что обратная связь осуществляется при помощи трансформатора, первичная обмотка которого вместе с конденсатором образует колебательный контур, определяющий частоту генерации схемы. На рис. 18.3-18.5 представлены три разновидности генераторов с включением транзистора по схеме с общим эмиттером. Усиленное входное напряжение при резонансной частоте

![]()

имеет на коллекторе транзистора максимальную амплитуду и фазовый сдвиг 180". Часть этого напряжения снимается со вторичной обмотки в качестве напряжения обратной связи. Для выполнения условия баланса фаз трансформатор должен осуществить поворот фазы сигнала на 180°. Если первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют одно

Рис. 18.3. Установка рабочей точки транзистора путем задания определенного тока базы.

Рис. 18.4. Установка рабочей точки транзистора с помощью отрицательной обратной связи по току.

Рис. 18.5. Отрицательная обратная связь по току при отрицательном напряжении питания.

направление намотки, то для инвертирования фазы необходимо вторичную обмотку включить встречно по отношению к первичной, т. е. конец вторичной обмотки, напряжение на котором синфазно с коллекторным напряжением, следует заземлить по переменному току, Точки около обозначений обмоток трансформатора на схеме указывают на выводы обмоток с синфазным напряжением. Коэффициент трансформации выбирают таким, чтобы на резонансной частоте коэффициент петлевого усиления схемы k А был существенно больше единицы. Благодаря этому сразу же после включения питания возбуждаются колебания, амплитуда которых экспоненциально нарастает до тех пор, пока каскад не станет перегружаться. Из-за перегрузки усредненный коэффициент усиления транзисторного каскада начнет снижаться до тех пор, пока величина k А не станет равной единице. При этом амплитуда колебаний установится постоянной. Следует различать два вида перегрузки схемы: по входу и по выходу. Перегрузка по выходу наступает тогда, когда открывается переход коллектор-база транзистора. В схемах на рис. 18.3 и 18.5 она наступает тогда, когда потенциал коллектора транзистора становится отрицательным. Максимальная амплитуда колебаний при этом составляет Uc = V+. Максимальное напряжение на коллекторе транзистора, таким образом, будет UCEмaкc=2V+. На это следует обращать внимание при выборе транзистора. В схеме на рис. 18.4 максимальная амплитуда колебаний меньше, чем V+, на величину напряжения стабилизации стабилитрона UZ. При большой глубине обратной связи может наступить перегрузка схемы по входу. Она возникает из-за того, что большие входные сигналы начинают детектироваться эмиттерным переходом транзистора. Конденсатор С1 начинает заряжаться, и транзистор вследствие этого открывается только положительной полуволной входного напряжения.

В схеме на рис. 18.3 конденсатор С1 даже при малой амплитуде колебаний быстро зарядится до такого отрицательного напряжения, при котором транзистор запрется и произойдет срыв генерации. Генератор возбудится только тогда, когда потенциал базы с относительно большой постоянной времени цепи R1C1 вновь возрастет до + 0,6 В. На конденсаторе С1 при этом будет формироваться пилообразное напряжение. Такая схема называется генератором с самогашением или блокинг-генератором. Ранее она часто использовалась для получения пилообразного напряжения.

Чтобы избежать явления самогашения генератора, необходимо прежде всего уменьшить входную перегрузку схемы путем соответствующего выбора коэффициента трансформации. Кроме того, цепь постоянного базового смещения следует делать по возможности более низкоомной [18.1]. В схеме на рис. 18.3 это не представляется возможным, так как возникает недопустимо большой базовый ток, поэтому задание рабочей точки транзистора целесообразно выполнять с помощью обратной связи по току, как это сделано, например, в схемах на рис- 18.4 и 18.5.

18.1.3. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СХЕМА С ИНДУКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА ХАРТЛИ)

Схема Хартли подобна схеме Майсснета. Отличие заключается только в том, что трансформатор заменен дросселем с отводом. Индуктивность этого дросселя вместе с емкостью параллельно включенного конденсатора определяет резонансную частоту возбуждения генератора.

На рис. 18.6 представлена схема Хартли на транзисторе в режиме с общим эмиттером. Через конденсатор С2 переменное напряжение подается на базу транзистора, Базовое напряжение по отношению к коллекторному имеет фазовый сдвиг 180°, так что эта обратная связь является положительной. Амплитуда напряжения обратной связи устанавливается соответствующим выбором положения отвода на дросселе. Ток покоя коллектора транзистора, как и в схеме Майсснера на рис. 18.5, определяется величиной сопротивления R1.

В схеме Хартли на рис. 18.7 использовано включение транзистора с общей базой, поэтому напряжение обратной связи, поступающее с дросселя L через конденсатор С1, имеет ту же фазу, что и коллекторное напряжение. Если для задания смещения база-эмиттер используется сравнительно низкое напряжение питания, эмиттерный резистор R1 должен быть достаточно низкоомным, чтобы обеспечивалась необходимая величина коллекторного тока

![]()

Низкоомный эмиттерный резистор через конденсатор С1 нагружает колебательный контур, снижая его добротность. Вносимое затухание можно значительно снизить, если последовательно с R1 включить дроссель.

18.1.4. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СХЕМА С ЕМКОСТНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА КОЛПИТЦА)

Особенностью схемы Колпитца является наличие емкостного делителя напряжения, который определяет коэффициент обратной связи по напряжению. Последовательно соединенные конденсаторы с дросселем L образуют колебательный контур, емкость которого равна

![]()

Рис. 18.6. Схема Хартли с включением транзистора с общим эмиттером.

Рис. 18.7. Схема Хартли с включением транзистора с базой обшей.

Рис. 18.8. Схема Колпитца с включением транзистора с общим эмиттером.

Рис. 18.9. Схема Колпитца с включением транзистора с обшей базой.

Схема Колпитца на транзисторе, включенном в режиме с общим эмиттером (рис. 18.8), соответствует схеме Хартли на рис. 18.6. Она несколько сложнее, так как требует дополнительного резистора R3, через который на транзистор подается положительное напряжение питания.

Существенно проще схема Колпитца с транзистором, включенным по схеме с общей базой (рис. 18.9). Она соответствует схеме Хартли, представленной на рис. 18.7.

18.1.5. LC-ГЕНЕРАТОР С ЭМИТТЕРНОЙ СВЯЗЬЮ

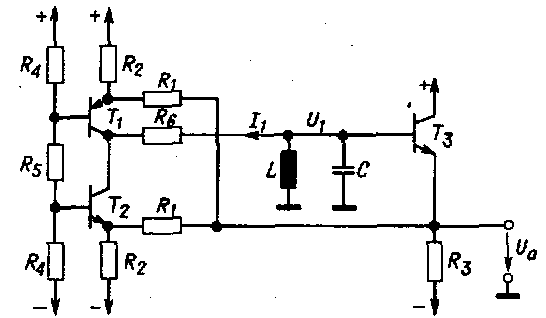

Простейшая схема генератора с эмиттерной связью, изображенная на рис. 18.10, выполняется на базе дифференциального усилителя. Так как напряжение на базе транзистора T1 синфазно напряжению на коллекторе транзистора Т2, то обратная

Рис. 18.10. Генератор с эмиттерными связями.

связь, возникающая при их непосредственном соединении, является положительной. Коэффициент петлевого усиления генератора пропорционален крутизне используемых транзисторов. Он может регулироваться в определенных границах путем изменения тока эмиттеров. Так как транзисторы работают при UCB = 0, то амплитуда выходного сигнала не превышает величины порядка 0,5 В.

Усилитель для построения генератора с эмиттерной связью и оконечным каскадом с регулируемой амплитудой выходного сигнала выпускается в интегральном исполнении фирмой Motorola под названием МС 1648. Он может использоваться для генерации сигналов с частотой до 200МГц.

18.1.6. ДВУХТАКТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

В усилителях мощности двухтактные схемы применялись для увеличения мощности усилителя и повышения коэффициента полезного действия. Для этих же целей они применяются и при построении схем генераторов. Схема, изображенная на рис. 18.11, построена на основе двух генераторов Майсснера. Транзисторы T1 и T2 в ней открываются попеременно.

Так как напряжение на базе одного из транзисторов синфазно напряжению на коллекторе другого, то нет необходимости для инвертирования фазы сигнала использовать вторичную обмотку трансформатора. Схема генератора показана на рис. 18.12.

Рис. 18.11. Двухтактный генератор с индуктивной положительной обратной связью.

Рис. 18.12. Двухтактный автогенератор с емкостной положительной обратной связью.

Положительная обратная связь в этой схеме создается емкостным делителем напряжения на конденсаторах С1 и С2. Включенные параллельно емкостному делителю омические делители напряжения служат дли задания режима работы транзисторов.

Обе схемы наряду с большей мощностью сигнала имеют меньшие амплитуды высших гармоник выходного сигнала.

Двухтактный генератор может быть также достаточно просто выполнен путем подключения колебательного контура к схеме стабилитатора тока на биполярном транзисторе по схеме на рис. 4.27. Схема такого генератора представлена на рис. 18.13. Напряжение на колебательном контуре через цепь обратной связи, выполненную с использованием эмиттерного повторителя Т3, подается на эмиттеры транзисторов схем стабилизаторов тока. Так как колебательный контур в этой схеме демпфирован очень незначительно, то эта схема будет генерировать переменное напряжение с малой амплитудой высших гармоник сигнала. Резистор R6 служит для ограничения напряжения, подаваемого на колебательный контур, и обеспечивает малые нелинейные искажения даже при насыщении транзисторов стабилизаторов тока.

Делитель напряжения R4, R5 определяет границы насыщения транзисторов и, следовательно, амплитуду выходного напряжения генератора. Резистор R2 определяет ток покоя стабилизатора. Если требуется получить выходное напряжение

Рис. 18.13. Двухтактный генератор на базе управляемых стабилизаторов тока.

с минимальной амплитудой высших гармоник, то величину сопротивления R2 следует выбрать достаточно большой, чтобы транзисторы T1 и T2 работали в режиме класса А. Резисторы R1 определяют глубину положительной обратной связи.

Эту схему можно рассматривать как цепь с отрицательным выходным сопротивлением, которое компенсирует затухания колебательного контура. Для определения этого сопротивления будем предполагать, что на колебательном контуре возникло приращение напряжения U1. Оно определяет снижение коллекторного тока транзистора T2 на величину U1/R1 и точно такое же увеличение коллекторного тока транзистора T1. При этом ток I1, уменьшится на величину, равную 2U1/R1 Таким образом, к колебательному контуру оказывается параллельно подключенным резистор с сопротивлением, равным

![]()

Для того чтобы выполнялись условия возбуждения схемы, необходимо, чтобы величина 1/2R1 была меньше, чем сопротивление колебательного контура на резонансной частоте.