- •Предисловие

- •Часть 1. Электроника для начинающих

- •Глава 1. Что на плате электронного устройства?

- •Резистор

- •Конденсатор и индуктивность

- •Диод и транзистор

- •Глава 2. Программы и схемы

- •PSIM в Linux

- •Qucs в Linux

- •Операционный усилитель

- •Цифровая микросхема

- •Глава 3. Путешествие по плате с осциллографом

- •Что такое осциллограф?

- •Что такое сигнал?

- •Что я увидел на плате с помощью осциллографа?

- •Глава 4. Электричество и магнетизм

- •Глава 5. Сигналы или переменный ток на практике

- •Разные законы изменения переменного тока

- •Генерация сигналов

- •Использование сигналов

- •Глава 6. С чего начать свой первый проект?

- •Усилитель мощности

- •Светофор

- •Блок питания

- •Глава 7. Усилитель

- •Включение транзистора с общей базой

- •Включение транзистора с общим коллектором

- •Включение транзистора с общим эмиттером

- •Определение зависимости тока базы от напряжения

- •Частотные характеристики усилителя

- •Стоп, стоп, стоп!

- •Глава 8. Бабахать или нет – вот в чем вопрос

- •Разговоры, разговоры

- •Проект «Громкоговоритель»

- •Глава 9. Теплоотвод

- •Разные режимы работы оконечных каскадов

- •Тепло. Что с ним делать?

- •Глава 10. Сигналы, немного больше

- •Прямоугольные импульсы

- •Получение импульсов некоторых видов из простых сигналов

- •Немного о сигналах и линиях

- •Больше об амплитудной модуляции

- •Другие преобразования напряжений

- •Глава 11. Немного больше об усилителях

- •Усилители в радиоприемнике

- •Предварительный усилитель НЧ

- •Снижение шумов и автоматическая регулировка

- •Глава 12. Автоматика, и зачем она нужна

- •Обогреватель-автомат или простые устройства автоматики

- •Автоматическая нянька для рассеянных

- •Глава 13. Один интересный преобразователь

- •Преобразователи постоянного напряжения в переменное

- •Разные типы современных преобразователей

- •Проблемы симуляции электрических схем

- •Глава 14. Как считает домашний компьютер

- •Пример расчета максимальной выходной мощности

- •Пример расчета схемы стабилизатора

- •Примеры соотношений в транзисторных схемах

- •Программы для более сложных расчетов

- •Глава 15. Микропроцессор и программирование

- •Галопом по европам

- •Как организована работа процессора

- •Что такое программа?

- •Глава 16. Микроконтроллеры

- •Что нужно для работы с микроконтроллером?

- •Завершение проекта «Светофор»

- •Некоторые особенности работы с программатором

- •Завершение проекта «Автомат для рассеянных»

- •Завершение проекта «Электроника для начинающих»

- •Глава 17. Измерения в электрических цепях

- •Схема коммутатора к осциллографу

- •Схема приставки к мультиметру для измерения L и C

- •Схема регулировки яркости светильника

- •Глава 18. Организация собственной разработки

- •Часть 2. Игра в программирование

- •Глава 1. Поиск печки, от которой танцевать

- •Два берега

- •Первое знакомство с Gambas

- •Компьютер может помочь с программированием

- •Почему Емеля ездил на печи?

- •А можно с этого места поподробнее?

- •Первый блин

- •Глава 2. Бряцая железом

- •Хорошее начало

- •Возвращение

- •Отладка в gpsim

- •Глава 3. У камелька

- •Начало проекта «Машинистка»

- •Развиваем успех

- •Заметки и пометки «на память»

- •Глава 4. Охота на кентавра

- •Засада в интерфейсе

- •Железное решение

- •Лирическое отступление

- •Грустное завершение рассказа о счетчике

- •Глава 5. Сказка о неудачливом радиолюбителе

- •Возвращение на круги своея

- •Расширение кругов (на воде?)

- •gpsim как зерцало грешника

- •Вялая попытка оправдаться

- •И оргвыводы

- •Глава 6. Сказка о ловком программисте

- •Предварительное рассмотрение проекта «Генератор»

- •Продолжение работы над проектом «Генератор»

- •Завершение

- •Конспекты

- •Gambas дружелюбен к пишущим на VB, но используя Linux

- •Разработка приложений в Gambas

- •Часть 3. Proteus в любительской практике

- •Что такое интегрирующая и дифференцирующая цепь?

- •Почему не выпрямляет диод?

- •Как работает транзистор?

- •Микроконтроллеры и Proteus

- •Как работать с линиями?

- •Помогите найти схему внешнего генератора импульсов 4-8 MHZ (например на 555ЛН1).

- •Собрал одно, собрал другое — не работает. Что делать?

- •Почему я работаю с AVR?

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

561 |

Помогите найти схему внешнего генератора импульсов 4-8 MHZ (например на 555ЛН1).

Схем тактовых генераторов, просто генераторов и сигнал-генераторов разного назначения и построения можно найти много. Сам вопрос не кажется интересным даже для начинающего любителя, если у него есть несколько подходящих книг по электронике. Но в применении к программам САПР он не столь очевиден. Далеко не все программы, да и далеко не всегда помогают разобраться с генераторами.

Посмотрим, чем может помочь Proteus тем, кому интересно посмотреть работу генераторов в деталях.

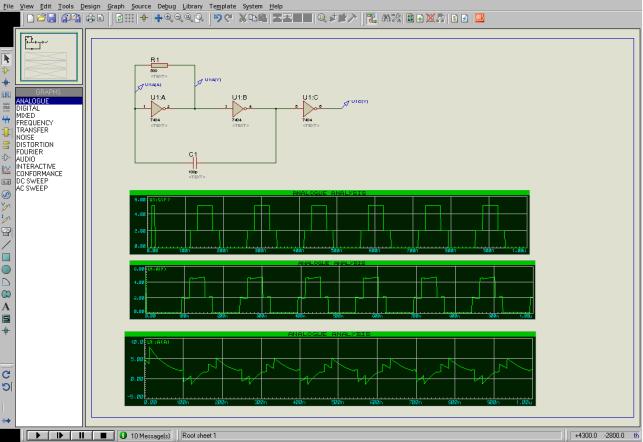

Начнем с примера, приведенного в заголовке. Используем микросхему ТТЛ с несколькими инверторами и соберем самую простую схему.

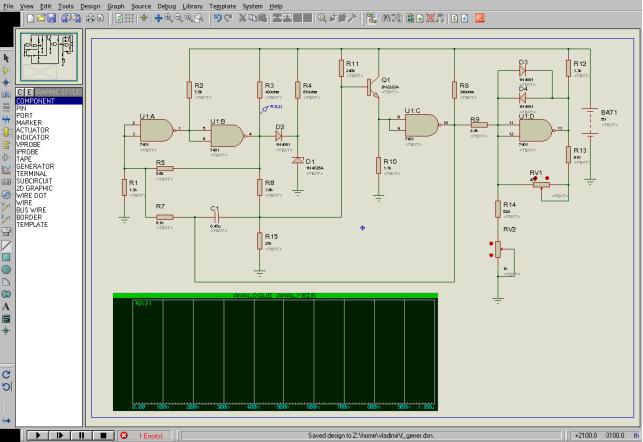

Рис. 6.1. Простой генератор на цифровых микросхемах

Осциллограммы позволяют увидеть сигналы в разных точках схемы, что, в свою очередь, позволяет понять процессы, происходящие в цепи. Иногда при работе с цифровыми элементами в программах САПР у пользователя складывается мнение, что программа работает только на логическом уровне, но не на уровне схемы. Едва ли нижний график можно отнести к логическому уровню.

Уменьшение сопротивления до 250 Ом, а конденсатора до 50 пФ приводит не только к увеличению частоты, но позволяет увидеть, что импульсы (в верхней части) укорачиваются весьма сильно, приближая момент, когда генерация станет неустойчива или совсем прекратится.

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

562 |

Рис. 6.2. Изменение частоты с помощью значений резистора и конденсатора

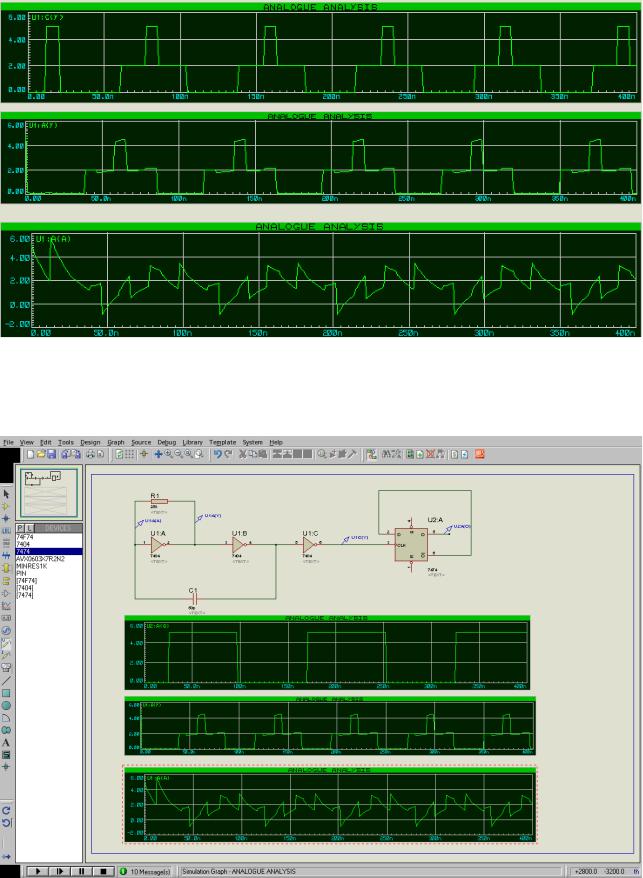

Существуют более симметричные схемы генераторов, а для улучшения вида импульсов на выходе, если это требуется, можно использовать D-триггер.

Рис. 6.3. Улучшение формы импульсов с помощью D-триггера

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

563 |

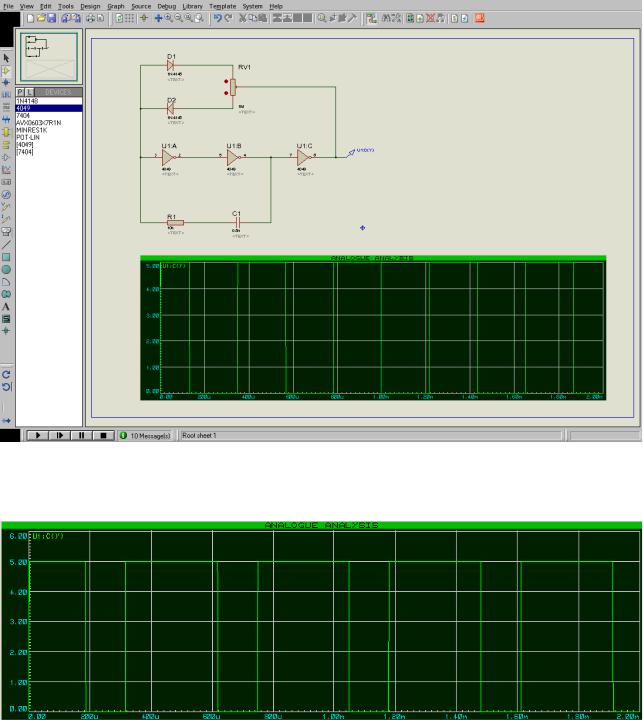

Частота выходных импульсов при таком решении уменьшается вдвое, но форма импульсов заметно лучше. Ряд интересных возможностей представляют цифровые микросхемы для создания генераторов импульсов. Импульсные сигналы, наряду с синусоидальными, наиболее часто используются при наладке и проверке схем. В некоторых случаях хватает «меандра» на выходе генератора, но иногда предпочтительнее короткие импульсы (или длинные). Есть простые схемные решения, позволяющие регулировать скважность импульсов на выходе генератора. При использовании микросхемы серии 4049 схема генератора с элементами R1 = 10 кОм, C1 = 0.5 нФ, RV1 = 1 МОм выглядит следующим образом:

Рис. 6.4. Генератор с регулируемой скважностью импульсов При смещении движка потенциометра вверх диаграмма получается следующей:

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

564 |

Рис. 6.5. Осциллограмма импульсов при изменении положения регулятора

Иногда возникает интерес к микросхемам таймера 555. И не всегда программа САПР легко справляется с этим аналого-цифровым устройством. Хотя из поставки Proteus можно выбрать красивый интерактивный пример работы микросхемы, я хочу привести схему из книги «Радиолюбительские схемы на ИС типа 555».

Рис. 6.6. Мультивибратор на микросхеме таймера 555

Желающие могут сравнить диаграммы этого рисунка с теми, что приведены в книге. Меня это сравнение вполне убеждает в возможности работать в Proteus не ожидая особых подвохов со стороны программы.

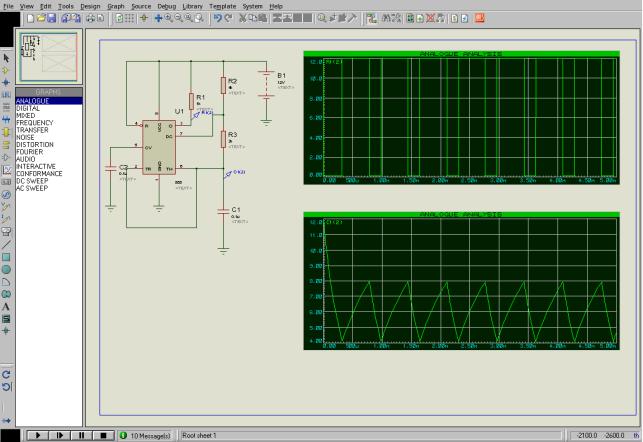

Мне давно хотелось посмотреть работу одной из схем в программе. Схемы бывают разные, иногда попадаются красивые решения. Каждая из схем по-своему красива, одна оригинальна, другая надежна, третья привлекательна простотой. В работе чаще используешь типовые решения, искать что-то сверх того приходится редко, но еще реже удается найти нечто попадающее под категорию «красивого» решения. Эти решения запоминаются надолго. Некогда мне понадобилось быстро собрать функциональный генератор, нужны были и прямоугольные импульсы, и треугольные и синусоида. Полистав, уж не помню что: журнал ли, книгу, — я нашел решение, которое с тех времен рекомендую всем любителям. Оно запомнилось своей простотой и функциональностью. Я пытался несколько раз воспроизвести его с помощью EDA программ, но безуспешно. Попробую еще раз в Proteus.

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

565 |

Рис. 6.7. Функциональный генератор на цифровой микросхеме

Симуляция схемы не проходит, появляются ошибки. То, что схема работает, я помню, но ее налаживания я, конечно, не помню. Обратимся вначале к описанию схемы и попробуем разобраться по частям.

На элементах U1.A и U1.B выполнен компаратор. На транзисторе Q1, элементе U1.C и конденсаторе C1 построен интегратор, а на элементе U1.D и диодах D3 и D4 преобразователь треугольного напряжения в синусоидальное.

Как возникают колебания в генераторе?

Положим, на выходе U1.B высокий уровень напряжения, конденсатор C1 начинает заряжаться через резистор R6 напряжением с выхода U1.B, а напряжение на выходе интегратора начнет линейно спадать. Это напряжение через резистор R7 поступает на вход компаратора, и как только оно достигнет величины 0.5В (определяется сопротивлением R5) компаратор переключится в другое устойчивое состояние с низким уровнем на выходе U1.B. Но напряжение на базе транзистора Q1 выше этого напряжения, что заставит конденсатор C1 разряжаться через резистор R6 и выходное сопротивление элемента U1.B. Напряжение же на выходе интегратора при этом будет линейно нарастать, пока не достигнет величины в 3.7В, при которой компаратор вновь вернется в исходное состояние с высоким уровнем на выходе U1.B, а напряжение на выходе интегратора начнет опять линейно спадать.

Меня несколько смущает упоминание компаратора. Начнем проверку с этой части схемы. Чтобы проверить работу «компаратора», если схема не захочет самостоятельно работать, я хочу использовать генератор треугольных импульсов. Кстати, я не видел такого генератора в

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

566 |

средствах симуляции, так что полезно будет разобраться и с этим.

Для начала я удалю из схемы преобразователь треугольных импульсов в синусоидальные, сохраню проект под другим именем и добавлю внешний генератор. Для интерактивного наблюдения Proteus предлагает сигнал-генератор. Но мне хотелось бы использовать графические возможности, что позволяет легче разобраться в происходящем. По этой причине я выбираю в качестве источника сигнала PWLIN.

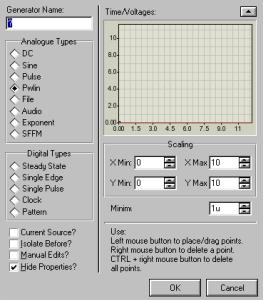

После добавления источника и соединения его со входом U1.A следует настроить сам сигнал. Обращаемся к свойствам этого генератора.

Рис. 6.8. Диалоговое окно генератора PWLIN в Proteus

В правой части окна под надписью Scaling есть возможность изменить значения масштаба по оси x и y. В окошке XMax я задаю 10m (10 мС), после щелчка в окошке YMax графический вид Time/Voltages меняется, его шкала x теперь имеет предел 11 мС. Осталось поменять вид сигнала: щелчок левой клавиши мышки в графическом поле в точке с координатами 4.5 мС, 5 В, второй щелчок в точке 9 мС, 0 В, — и я получаю то, что мне нужно. На всякий случай я меняю значение YMax на 5 и щелкаю в окне Minimt. Результат выглядит следующим образом:

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

567 |

Рис. 6.9. Задание треугольного импульса в окне диалога PWLIN

В описании схемы сказано, что компаратор переключается при напряжении 0.5 В, что определяется величиной резистора R5. Я задаю несколько точек наблюдения, соответственно им рисую несколько графических окон, и намерен проверить, будет ли зависеть напряжение переключения от величины R5. В реальной схеме это возможно имеет место, но симуляция, даже очень удачная, может вести себя иначе.

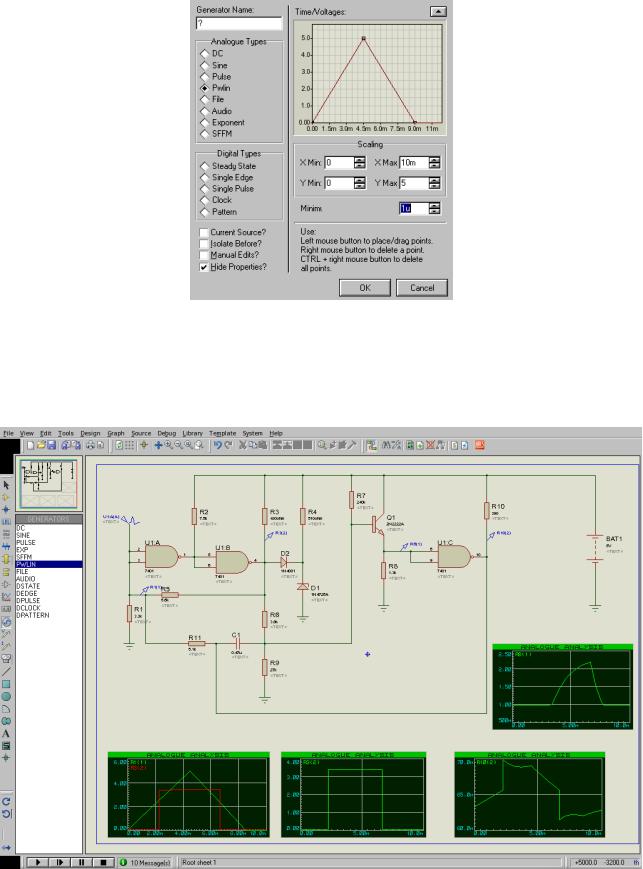

Рис. 6.10. Проверка части функционального генератора на К155ЛА8

В.Н. Гололобов |

Экскурсия по электронике |

568 |

Первый график отображает треугольный импульс на входе и выходной импульс компаратора. Получается, что переключение происходит при 2.5 В. Если добавить сопротивление, имитирующее внутреннее сопротивление генератора, то, манипулируя резисторами схемы, можно несколько изменить напряжения переключения, но не в столь широких пределах, как хотелось бы. В равной мере манипуляция с резисторами без дополнительного генератора позволяет добиться некоторого подобия однократного переключения схемы, но это далеко не то, что, по моему мнению, происходит в реальной схеме.

Рис. 6.11. Переключение в схеме при изменении величины резисторов

Я полагаю, что модели цифровых элементов имеют такой параметр, как напряжение переключения или схожий. Эта величина фиксирована для ускорения работы цифровых устройств, а использование цифровых микросхем вне штатных условий, основанное на их усилительных свойствах и возможное в реальных условиях, приводило бы только к затягиванию времени симуляции. Для проверки подобных предположений следовало бы создать свою модель вентильного цифрового элемента на транзисторах, но это выходит за пределы рассказа о системе Proteus.

Что ж, мне и в этот раз не удалось наблюдать работу схемы функционального генератора на цифровой микросхеме, но я познакомился со свойствами Proteus, о которых раньше не знал. Время потрачено не зря.