- •Экзаменационные вопросы по курсу «Нормальная физиология человека» для студентов 2-го курса медицинского факультета

- •Кровь, лимфа и тканевая жидкость как внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. Роль функциональных систем в поддержании постоянства внутренней среды организма.

- •Физиологические функции крови. Состав крови. Количество крови.

- •Физико-химические свойства крови. Относительная плотность крови (удельный вес). Вязкость крови.

- •Солевой состав крови, его значение. Физиологические растворы. Осмотическое давление крови, его значение.

- •Реакция крови, предел ее колебания. Факторы, обеспечивающие устойчивость реакции (буферные системы крови). Понятие об ацидозе и алкалозе.

- •Состав плазмы крови. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое давление крови и его роль в механизме обмена жидкости между кровью и тканями.

- •Скорость оседания эритроцитов, ее клиническое значение. Методика определения соэ. Гемолиз крови. Виды гемолиза.

- •Форменные элементы крови, их физиологическое значение. Методика подсчета количества эритроцитов и лейкоцитов.

- •Эритроциты, их физиологическое значение. Сравнительные данные о их форме, величине и вариации их числа. Методика подсчета количества эритроцитов.

- •Гемоглобин, его состав, значение и роль в переносе кислорода. Виды гемоглобина, их физиологическое значение. Методика определения гемоглобина.

- •Лейкоциты, их строение, классификация и физиологическая роль. Лейкоцитарная формула, ее клиническое значение.

- •Лейкоциты, их функциональное значение. Виды лейкоцитозов. Физиологические колебания числа лейкоцитов. Методика подсчета количества лейкоцитов.

- •Фагоцитоз. Понятие об иммунных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета.

- •Процесс свертывания крови и роль отдельных компонентов в этом процессе. Современные представления о свертывающей и противосвертывающей системах крови.

- •Антисвертывающая система крови. Факторы, препятствующие и способствующие свертыванию крови. Методы определения времени свертывания крови.

- •2. Законы раздражения возбудимых тканей

- •3. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •5.Локальный ответ.

- •1.Условно-рефлекторная деятельность коры больших полушарий.

- •2.Условные рефлексы и их классификация. Условия,необходимые для выработки условных рефлексов.

- •3.Явления торможения в внд. Виды и механизмы торможения.

- •6.Сон. Фазы сна.Механизмы сна.

- •7.Мотивации

- •8.Эмоции

- •Органы рецепции. Классификация органов рецепции. Свойств рецепторов,адаптация.

- •5.2. Свойства тактильного восприятия

- •5. Зрительный анализатор. Методы его исследования рительный анализатор

- •6. Центральное и периферическое зрение: характеристика и методы исследования.

- •10.Вкусовой анализатор.

- •Вопрос 1. Почки,как орган выделения. Строение,расположение,функции почек.

- •Вопрос 3. Нефрон, классификация, отличительные характеристики.

- •5,6,7 Вопрос. Механизм мочеобразования.

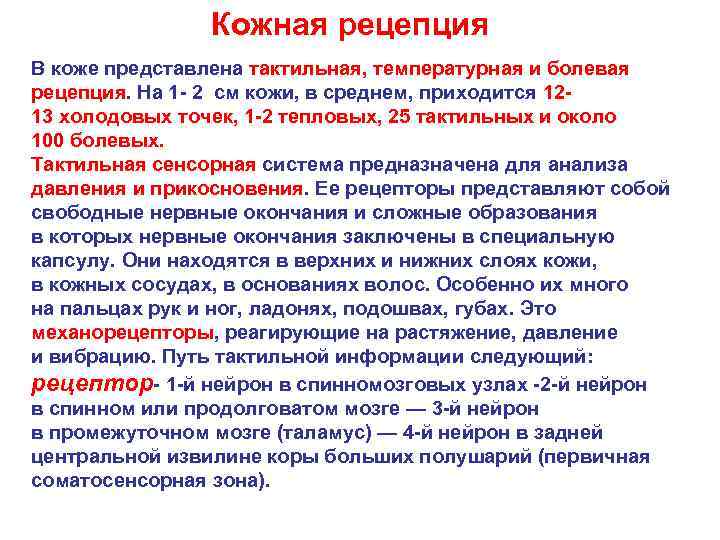

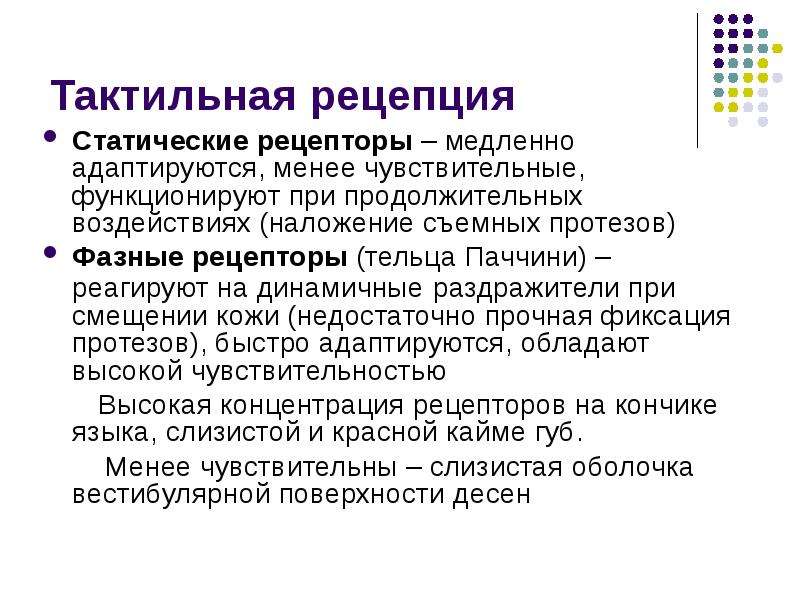

5.2. Свойства тактильного восприятия

Ощущение прикосновения и давления на кожу довольно точно локализуется человеком на определённом участке кожной поверхности. Эта локализация вырабатывается и закрепляется в онтогенезе при участии зрения и проприорецепции. Абсолютная тактильная чувствительность существенно различается в разных частях кожи: от 50 мг до 10 г. Пространственное различение на кожной поверхности, т.е. способность человека раздельно воспринимать прикосновения к двум соседним точкам кожи, также сильно отличается в разных её участках. На языке порог пространственного различия равен 0,5 мм, а на коже спины – более 60 мм. Эти отличия связаны главным образом с различными размерами кожных рецептивных полей (от 0,5 мм 2 до 3 см 2 ) и со степенью их перекрытия [Кейдель, 1975; Физиол. сенсорн. систем, 1971, 1972, 1975].

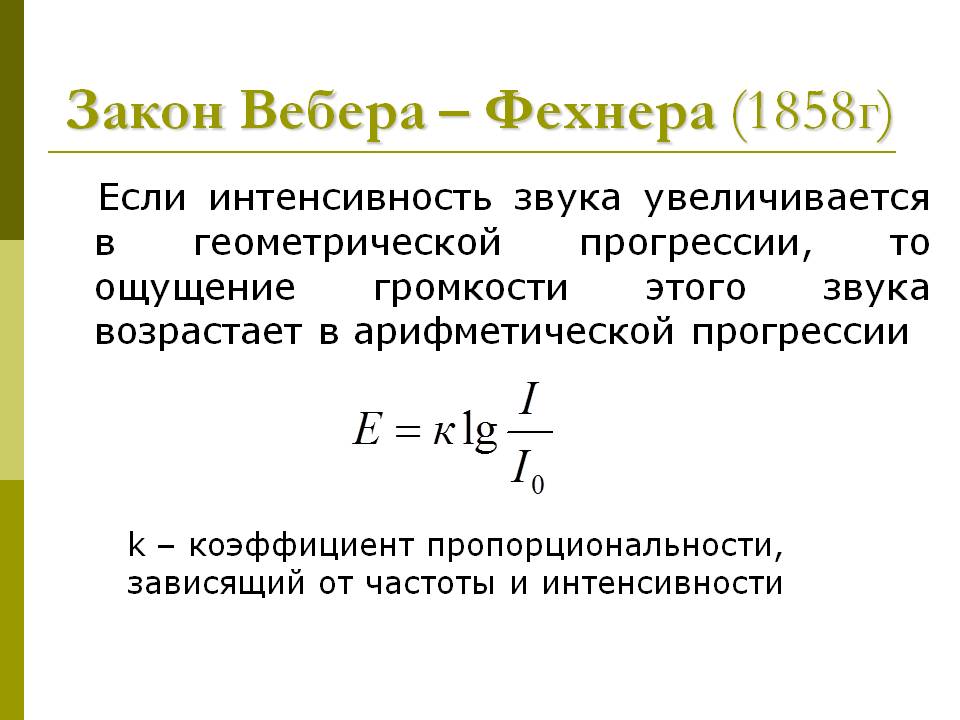

Тактильная рецепция. Виды тактильной рецепции. Закон Вебера-Фехнера.

4. Ноцицептивный анализатор. Болевая рецепция. Боль, классификация боли. Болевая, или ноцицептивная чувствительность - это восприятие стимулов, вызывающих в организме ощущение боли.

Болевой анализатор осуществляет формирование болевых ощущений (боли), которые возникают при воздействии повреждающих факторов.

Боль - это «сенсорная модальность» подобно слуху, вкусу, зрению и пр., она выполняет сигнальную функцию, которая заключается в информации о нарушении таких жизненно важных констант организма, как целостность покровных оболочек и определенный уровень окислительных процессов в тканях, обеспечивающих их нормальную жизнедеятельность.

В то же время боль можно рассматривать как психофизиологическое состояние, сопровождаемое изменениями деятельности различных органов и систем, а также возникновением эмоций и мотиваций.

В настоящее время нет общепринятого понятия боли. В узком смысле боль - это неприятное ощущение, возникающее при действии сверхсильных раздражителей, вызывающих структурно-функциональные изменения в организме.

Причины боли. Боль возникает при нарушении, во-первых, целостности защитных покровных оболочек тела (кожи, слизистых оболочек) и внутренних полостей организма (мозговых оболочек, плевры, брюшины и др.) и, во-вторых, кислородного режима органов и тканей до уровня, вызывающего структурно-функциональные повреждения.

Физиологическая роль боли

1. Выполняет роль сигнала об угрозе или повреждении тканей организма и предупреждает их. 2. Является фактором мобилизации защитно-приспособительных реакций при повреждении его органов и тканей 3. Имеет познавательную функцию: через боль человек начиная с раннего детства учится избегать возможные опасности внешней среды. 4. Эмоциональный компонент боли выполняет функцию подкрепления при образовании условных рефлексов даже при однократном сочетании условного и безусловного раздражителей.

II. По времени возникновения и продолжительности болевых ощущений: l острая - кратковременная, в виде приступов. l хроническая - более длительная.

III. По локализации болевых ощущений: l местная - в месте действия повреждающего фактора; l проекционная - возникает в зоне иннервации повреждённого волокна.

IV. По виду раздражаемых рецепторов: 1. интероцентивная. 2. экстроцентивная. 3. проприоцентивная.

V. Также выделяют боль соматическую и висцеральную.

Соматическая боль возникает при повреждении кожи и опорно-двигательного аппарата. Подразделяется на:

l поверхностную - возникает при поражении кожи и слизистых оболочек, подкожной жировой клетчатки - от экстерорецепторов - характеризуется свойствами эпикритической болевой чувствительности; проявляется в покалывании, пощипывании

l глубокую - возникает при поражении мышц, суставов, суставных сумок, других глубоко расположенных образований - от проприорецепторов - характеризуется всеми свойствами протопатической болевой чувствительности. Как правило, тупая, плохо локализуется, обладает тенденцией иррадиировать в окружающие структуры, сопровождается неприятными ощущениями, тошнотой, сильным потоотделением, падением артериального давления.

Ноцицепторы - специфические рецепторы, при возбуждении которых возникают болевые ощущения. Это свободные нервные окончания, которые могут быть расположены в любых органах и тканях и связаны с проводниками болевой чувствительности. Эти нервные окончания + проводники болевой чувствительности = сенсорная болевая единица. Большинство ноцицепторов имеет двойной механизм возбуждения, т. е. могут возбуждаться под действием повреждающих и неповреждающих агентов.